Организация акушерской помощи

Вопросы к занятию

ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ:

Основные задачи женской консультации

Законодательство по охране труда беременной и женщины-матери

Специализированная помощь в женской консультации

Диспансеризация

Группы риска перинатальной и акушерской патологии

Консультация "Брак и семья". Организация работы.

Медико-генетическая помощь в женской консультации.

Какие общепринятые методы используются для обследования беременных

Какие данные акушерского анамнеза следует выяснить у беременных

Почему важно выяснить в анамнезе вопросы детородной функции

Значение перенесенных экстрагенительных заболеваний для течения беременности и родов.

Сомнительные признаки беременности.

Исследование при помощи зеркал.

Влагалищное двуручное исследование.

Вероятные признаки беременности.

Биологические методы диагностики беременности.

Диагностика поздних сроков беременности.

Положение плода в матке.

Определение членорасположения, положения, позиции, вида и предлежания плода.

Приемы пальпации живота беременной.

Оценка сердечной деятельности плода.

Аускультация живота беременной.

Достоверные признаки беременности.

Определение срока дородового отпуска.

Величина матки и высота стояния дна ее в различные сроки беременности.

Основные задачи женской консультации.

Основные задачи женской консультации.

Работа женской консультации строится по территориально-участковому принципу.

Цель деятельности женской консультации охрана здоровья матери и ребенка путем оказания квалифицированной амбулаторной акушерско-гинекологической помощи до, во время беременности, в послеродовом периоде, услуг по планированию семьи и охране репродуктивного здоровья.

Основные задачи женской консультации:

Оказание акушерской помощи женщинам во время беременности, в послеродовом периоде, подготовка к беременности и родам;

Оказание квалифицированной акушерско-гинекологической помощи женщинам прикрепленной территории с гинекологическими заболеваниями;

Обеспечение консультирования и услуг по планированию семьи, профилактике абортов, инфекций, передающихся половым путем, внедрение современных методов контрацепции;

Внедрение в практику работы современных диагностических и лечебных технологий на амбулаторно-поликлиническом этапе;

обеспечение женщин медико-социальной и правовой защитой в соответствии с действующим законодательством по охране материнства и детства;

Выполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий для обеспечения безопасности медицинского персонала и пациентов, предотвращения распространения инфекций;

Проведение мероприятий по повышению знаний санитарной культуры населения в области охраны репродуктивного здоровья.

Согласно основным задачам женская консультация осуществляет:

Оказание амбулаторной акушерско-гинекологической помощи, выявляет женщин группы резерва родов, подготавливает их к беременности и родам;

Диспансерное наблюдение беременных женщин;

Выявление беременных женщин, нуждающихся в своевременной госпитализации в дневные стационары, отделения патологии беременных родильных домов и другие подразделения;

Психопрофилактическую подготовку беременных к родам;

Патронаж беременных и родильниц;

Консультирование и предоставление услуг по планированию семьи;

Организацию и проведение профилактических осмотров женского населения, начиная с подросткового возраста, с целью раннего выявления патологии репродуктивной системы и вторичной профилактики злокачественных новообразований репродуктивной системы;

Диспансеризацию гинекологических больных;

Выполнение малых гинекологических операций (гистероскопия и др);

Экспертизу временной нетрудоспособности по беременности и родам, в связи с гинекологическими заболеваниями;

Проведение мероприятий в области повышения санитарной культуры населения по различным аспектам здорового образа жизни;

Анализ показателей работы, эффективности и качества медицинской помощи.

Законодательство по охране труда беременной и женщины-матери.

Законодательство по охране труда беременной и женщины-матери.

Государство уделяет особое внимание условиям труда женщин, что отражено в главе 19 Трудового кодекса Республики Беларусь «Особенности регулирования труда женщин и работников, имеющих семейные обязанности».

Согласно статье 262 Трудового кодекса запрещается применение труда женщин на тяжелых работах; на работах, связанных с подъемом и перемещением тяжестей вручную, превышающих установленные для них предельные нормы; на работах с вредными условиями труда, а также на подземных работах, кроме нефизических подземных работ или работ по санитарному и бытовому обслуживанию.

Трудовым кодексом Республики Беларусь женщинам в связи с материнством регламентированы следующие гарантии:

запрещение привлечения к работам в ночное время, к сверхурочным работам, работам в государственные праздники, праздничные и выходные дни и направления в служебную командировку беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет; женщины, имеющие детей в возрасте от трех до четырнадцати лет (детей-инвалидов – до восемнадцати лет), могут привлекаться к ночным, сверхурочным работам, работам в государственные праздники и праздничные дни, работам в выходные дни и направляться в служебную командировку только с их согласия;

снижение нормы выработки, нормы обслуживания беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением либо перевод на другую работу, более легкую и исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе; до решения вопроса о предоставлении беременной женщине в соответствии с медицинским заключением другой работы, более легкой и исключающей воздействие неблагоприятных производственных факторов, она подлежит освобождению от работы с сохранением среднего заработка за все пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет нанимателя;

в случае невозможности выполнения прежней работы женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, переводятся на другую работу с сохранением среднего заработка по прежней работе до достижения ребенком возраста полутора лет;

матери, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, по ее заявлению ежемесячно предоставляется один свободный от работы день с оплатой в размере среднего дневного заработка за счет средств государственного социального страхования и один свободный от работы день в неделю с оплатой в размере среднего дневного заработка в порядке и на условиях, определяемых Правительством Республики Беларусь;

матери, воспитывающей двоих и более детей в возрасте до шестнадцати лет, по ее заявлению ежемесячно предоставляется один свободный от работы день с оплатой в размере и на условиях, предусмотренных в коллективном договоре;

матери, воспитывающей троих и более детей в возрасте до шестнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей двоих и более детей в возрасте до шестнадцати лет, предоставляется один свободный от работы день в неделю с оплатой в размере среднего дневного заработка в порядке и на условиях, определяемых Правительством Республики Беларусь;

женщинам, усыновившим (удочерившим) ребенка в возрасте до трех месяцев, предоставляется отпуск продолжительностью 70 календарных дней со дня усыновления (удочерения) с выплатой за этот период пособия по государственному социальному страхованию; по заявлению женщины, усыновившей (удочерившей) ребенка, ей в порядке и на условиях, предусмотренных статьей 185 настоящего Кодекса, предоставляется отпуск по уходу за ребенком;

женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, предо-ставляются помимо общего перерыва для отдыха и питания дополнительные перерывы для кормления ребенка не реже чем через три часа продолжительностью не менее 30 минут каждый; при наличии двух или более детей в возрасте до полутора лет продолжительность перерыва устанавливается не менее одного часа; по желанию женщины перерывы для кормления ребенка могут быть присоединены к перерыву для отдыха и питания либо в суммированном виде перенесены как на начало, так и на конец рабочего дня (рабочей смены) с соответствующим его (ее) сокращением; они включаются в рабочее время и оплачиваются по среднему заработку;

запрещается отказывать женщинам в заключении трудового договора и снижать им заработную плату по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей в возрасте до трех лет, а одиноким матерям – с наличием ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида – до восемнадцати лет).

для беременных женщин исключаются виды деятельности, связанные с намоканием одежды и обуви; работы на сквозняке, в условиях резких перепадов барометрического давления − это касается летного состава, стюардесс и т.п.

применяемые процессы работы и оборудование, на которых занята беременная женщина, не должны быть источником повышенных уровней физических, химических, биологических и психофизических факторов.

на рабочем месте не должно быть наличия воздействия на беременных женщин вредных химических веществ; промышленных аэрозолей; вибрации; ультразвука.

беременные женщины не допускаются к выполнению работ, связанных с воздействием возбудителей инфекционных, паразитарных и грибковых заболеваний.

женщина не должна постоянно стоять в одной позе; суммарное расстояние, которое она проходит за смену, не должно превышать 2 км. Постоянная работа в сидячем, стоячем положении или связанная с непрерывным перемещением (ходьбой) исключается. Кроме того, нельзя поручать беременным женщинам работу, выполняемую в положении на корточках, на коленях, согнувшись, с упором на живот и грудь.

для беременных женщин должны оборудоваться специальные рабочие места, которые предусматривают выполнение трудовых обязанностей в свободном режиме, допускающем по желанию перемену позы.

женщины не должны выполнять производственных операций, связанных с подъемом предметов труда с пола; выше уровня плечевого пояса; с преобладанием напряжения мышц брюшного пресса.

Допустимые величины нагрузок для беременных женщин:

при подъеме и перемещении тяжестей в чередовании с другой работой (до 2 раз в час) − не больше 2,5 кг;

при непрерывном подъеме и перемещении тяжестей в течение рабочей смены − не больше 1,25 кг;

суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочей смены на расстояние до 5 м, − не больше 60 кг;

суммарная масса грузов, перемещаемых за 8-часовую рабочую смену, − не больше 480 кг.

Таким образом, действующее законодательство страны позволяет обеспечить надежную систему социальной защиты матери, которая включает экономические, социальные и трудовые гарантии и права и создает конкретные условия для их реализации.

Специализированная помощь в женской консультации. Диспансеризация.

Специализированная помощь в женской консультации. Диспансеризация.

В крупных женских консультациях, обслуживающих территорию с численностью населения 40 и более тысяч жителей (с числом 8 и более акушерско-гинекологических участков), организуются кабинеты специализированной акушерско-гинекологической помощи:

кабинет пренатальной диагностики;

кабинет онкопрофилактики (патологии шейки матки);

кабинет эндокринных нарушений и патологии климакса;

кабинет планирования семьи;

кабинет невынашивания беременности.

При наличии условий в женских консультациях организуют стационар дневного пребывания для беременных и гинекологических больных в соответствии с действующими нормативными документами.

Группы риска акушерской и перинатальной патологии.

Группы риска акушерской и перинатальной патологии.

Определение риска перинатальной патологии в женской консультации проводится по системе, разработанной О.Г.Фроловой и Е.И.Николаевой (1980 г.). Факторы риска перинатальной патологии разделены на пять групп:

социально-биологические;

анамнестические (данные акушерско-гинекологического анамнеза);

экстрагенитальная патология;

осложнения настоящей беременности;

состояние плода.

Каждый фактор оценивается в баллах, баллы суммируются и при сумме 10 и выше – существует высокий риск перинатальной патологии; 5-9 баллов указывают на среднюю, 4 и менее – на низкую степень риска.

Консультация "Брак и семья".

Консультация "Брак и семья".

Главная задача - оказание специализированной лечебно-профилактической и консультативной помощи по медицинским аспектам семейных отношений.

Включает кабинеты:

кабинет подростковой гинекологии

кабинет бесплодного брака

кабинет планирования семьи

кабинет психо-соматической и психологической поддержки

кабинет гинекологической эндокринологии

кабинет невынашивания беременности

кабинет патологии климакса

медико-генетическая консультация

Медико-генетическая помощь в женской консультации.

Медико-генетическая помощь в женской консультации.

Медико-генетические консультации организованы в областных центрах. Их деятельность направлена на профилактику, своевременное выявление и лечение наследственных заболеваний, предупреждение невынашивания беременности и связанных с ним осложнений для матери и ребенка.

Обязательному консультированию в медико-генетическом центре подлежат беременные при наличии следующих показаний:

Возраст беременной 35 лет и более.

Наличие у одного из супругов хромосомной перестройки или порока развития.

Наличие в анамнезе детей с наследственными болезнями, врожденными пороками развития, умственной отсталостью.

Наличие вышеперечисленной патологии среди родственников.

Кровнородственный брак.

Привычное невынашивание беременности неясного генеза.

Неблагоприятные воздействия в ранние сроки беременности (заболевания, диагностические или лечебные процедуры, прием медикаментозных средств).

Осложненное течение беременности (угроза прерывания с ранних сроков, не поддающаяся терапии, многоводие).

Патология плода, выявленная при ультразвуковом исследовании.

Изменение показателей скринирующих факторов: альфа-фетопротеина, хорионического гонадотропина, эстриола, 17-оксипрогестерона.

Наличие у супругов вредностей, связанных с профессией.

Первичная аменорея, нарушения менструального цикла неясного генеза.

Направлять пациенток на медико-генетическую консультацию предпочтительно до беременности или в ее ранние сроки (6-8 недель) с подробной выпиской о течении предыдущих беременностей, родов, состоянии здоровья новорожденного, результатах его обследования.

Общепринятые методы обследования беременных.

Какие общепринятые методы используются для обследования беременных. Какие данные акушерского анамнеза следует выяснить у беременных. Почему важно выяснить в анамнезе вопросы детородной функции. Значение перенесенных экстрагенительных заболеваний для течения беременности и родов.

ОПРОС – основная цель опроса заключается в определении факторов, способных негативно повлиять на течение беременности и развитие плода. При опросе выясняют следующие сведения:

Возраст. Для первородящих определяют возрастную группу: юная первородящая — до 18 лет, возрастная первородящая — свыше 30 лет.

Условия труда и быта, профессия, наличие профессиональной вредности.

Условия жизни: количество человек, проживающих с беременной, материальная обеспеченность, жилищные условия, наличие животных в квартире.

Перенесённые соматические и инфекционные заболевания: детские инфекции, заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной, мочеполовой, дыхательной системы, ЖКТ, вирусный гепатит, ИППП, онкологические заболевания и др.

Перенесённые переливания препаратов крови, аллергические реакции, операции, травмы.

Эпидемиологический анамнез.

Вредные привычки (курение табака, употребление алкоголя, наркотиков).

Менструальная и половая функция. Репродуктивная функция: количество предыдущих беременностей (продолжительность, течение, многоплодные беременности), количество родов и абортов, интервалы между беременностями, осложнения в родах, осложнения после родов и абортов, масса новорожденных.

Акушерский анамнез дает ценную информацию для прогнозирования акушерских осложнений, особенностей течения беременности и родов. Осложнения предыдущих беременностей и родов, короткий интервал между родами повышает риск осложнений. В случае наличия рубца на матке после КС, энуклеации миоматозного узла, ушивания перфорационного отверстия необходимо уточнить срок перенесённой операции, вид кесарева сечения (корпоральное или в нижнем маточном сегменте), характер течения послеоперационного периода.

Перенесённые заболевания половых органов: воспалительные процессы, бесплодие, нарушение менструальной функции, операции на матке, маточных трубах, яичниках; ИППП.

Семейный анамнез: состояние здоровья членов семьи, проживающих вместе с беременной (туберкулёз, алкоголизм, венерические заболевания, курение и др.); наследственность (многоплодные беременности, СД, онкологические и психические заболевания, гипертоническая болезнь, наличие в семье детей с врождёнными и наследственными заболеваниями и др.); возраст и состояние здоровья мужа, группа и резус принадлежность его крови, а также наличие профессиональных вредностей и вредных привычек.

ОБЪЕКТИВНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Обследование беременной проводят акушер-гинеколог, стоматолог, отоларинголог, окулист, при необходимости — эндокринолог, уролог, хирург, кардиолог. При наличии показаний проводят медико-генетическое консультирование.

Объективное исследование беременной включает:

термометрию;

антропометрию (измерение роста, определение массы тела);

измерение АД для диагностики АГ;

определение телосложения и пельвиометрию;

осмотр кожных покровов;

осмотр и пальпацию молочных желёз;

осмотр и пальпацию живота;

пальпацию лонного сочленения;

исследование органов кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, нервной и эндокринной систем;

рутинные исследования, проводимые врачами других специальностей.

Сомнительные, вероятные, достоверные признаки беременности.

Сомнительные, вероятные, достоверные признаки беременности. Биологические методы диагностики беременности. Диагностика поздних сроков беременности.

Сомнительные признаки:перемена вкусовых и обонятельных ощущений, изменение аппетита, а также объективные признаки в виде изменений со стороны нервной системы (раздражительность, сонливость, вегетативные реакции), появления пигментации на лице, по белой линии живота, на сосках и в околососковой области, тошнота, рвота по утрам и др.

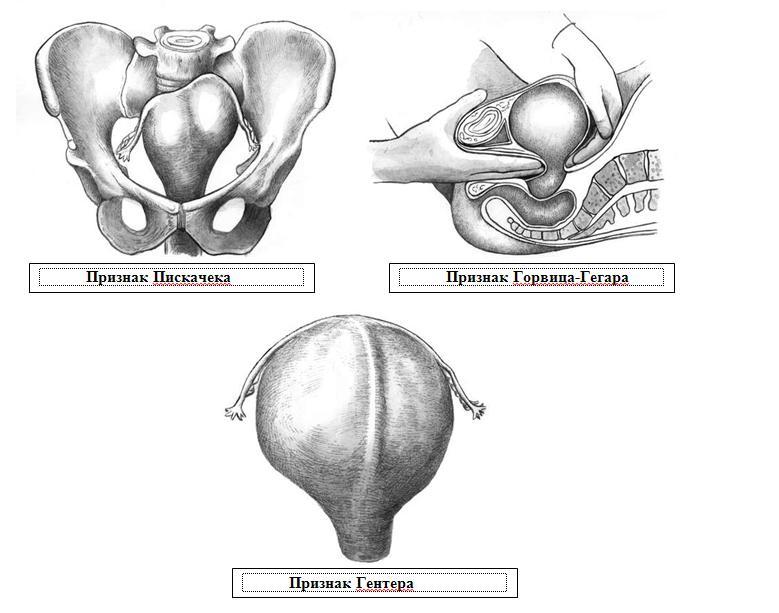

Вероятные признаки: прекращение менструаций; увеличение молочных желез и выделение из них при надавливании молозива, разрыхление и цианоз преддверия влагалища и шейки матки (признак Скробанского); увеличение и изменения матки.

С наступлением беременности по мере ее прогрессирования размеры матки меняются. Изменение формы матки определяют при двуручном (бимануальном) исследовании. Матка у небеременных женщин имеет грушевидную форму, несколько уплотненную в переднезаднем размере. С наступлением беременности форма матки меняется. Условно можно пользоваться следующим правилом: в 8 нед тело матки увеличивается в 2 раза по сравнению с исходными размерами, в 10 недель — в 3 раза, в 12 нед — в 4 раза.

Увеличение

матки заметно на 5–6 й неделе беременности;

матка вначале увеличивается в

передне-заднем направлении (становится

шарообразной), позднее увеличивается

и поперечный ее размер. Чем больше срок

беременности, тем яснее увеличение

объема матки. К концу II месяца беременности

матка увеличивается до размеров гусиного

яйца, в конце III месяца беременности дно

матки находится на уровне симфиза или

несколько выше его.