- •119 Общие вопросы аналитической химии раздел 1

- •Глава 1

- •1.1. Предмет аналитической химии

- •1.2. Принцип, метод и методика анализа

- •1.3. Виды анализа

- •1.4. Методы аналитической химии

- •Глава 2

- •Первая аналитическая группа катионов

- •Вторая аналитическая группа катионов

- •Систематический анализ смеси Cl-, Br-, I- - ионов

- •Глава 3

- •3.2. Активность и коэффициент активности

- •Активность (a) -такая концентрация вещества в растворе, при использовании которой свойства данного раствора могут быть описаны теми же уравнениями, что и свойства идеального раствора.

- •0,100 Моль/л

- •0,100 Моль/л

- •3.4. Виды констант химического равновесия, используемые в аналитической химии в аналитической химии используются

- •3.5. Общие принципы расчёта состава равновесных систем

- •Уравнение материального баланса основано на том, что число атомов определённого элемента (или групп атомов определённого вида) в изолированной системе остаётся неизменным.

- •Глава 4

- •4.1. Важнейшие теории кислот и оснований

- •4.3. Влияние растворителя на кислотно-основные свойства растворённого вещества

- •4.4. Нивелирующее и дифференцирующее действие растворителя. Сильные и слабые кислоты и основания

- •Растворы амфолитов

- •4.6. Расчёт состава равновесных смесей протолитов при заданном значении рН

- •4.7. Кислотно-основные буферные растворы

- •Глава 5

- •5.1. Понятие о комплексном соединении

- •5.2. Классификация комплексных соединений

- •5.3. Равновесия в растворах комплексных соединений

- •Природа комплексообразователя и лигандов

- •Концентрация реагентов

- •Ионная сила

- •Температура

- •Побочные реакции

- •Глава 6

- •6.1. Произведение растворимости малорастворимого электролита

- •6.2. Растворимость

- •7,210-4Моль/л

- •6.3. Влияние различных факторов на растворимость Природа растворяемого вещества и растворителя

- •Температура

- •Ионная сила

- •Общий (одноименный) ион

- •Побочные реакции

- •6.4. Общие принципы растворения осадков малорастворимых электролитов

- •Глава 7

- •Электродные потенциалы

- •Уравнение Нернста

- •7.3. Влияние различных факторов на протекание окислительно-восстановительных реакций Температура

- •Посторонние ионы

- •Влияние рН

- •Образование малорастворимых соединений

- •7.4. Расчёт различных констант с использованием электродного потенциала

- •Глава 8

- •8.1. Отбор пробы

- •8.2. Разложение пробы

- •Глава 9

- •9.2. Жидкость - жидкостная экстракция

- •9.2.2. Экстракционные системы и экстрагенты

- •9.2.4. Влияние различных факторов на процесс экстракции

- •Слабые основания

- •Амфолиты

- •Присутствие сильных электролитов

- •Сложение и вычитание

- •Деление и умножение

- •Другие операции

- •10.2. Понятие об аналитическом сигнале

- •10.3. Методы расчёта концентрации вещества по величине аналитического сигнала

- •Метод градуировочного графика

- •Метод стандартов

- •10.4. Неопределённость и погрешности измерений

- •10.5. Некоторые основные положения математической статистики, используемые в аналитической химии

- •10.7. Основные характеристики методики анализа

- •Воспроизводимость

- •Правильность

Электродные потенциалы

Электродом в электрохимииназывается поверхность раздела между проводником электрического тока с электронной проводимостью и проводником электрического тока с ионной проводимостью, или, иными словами, место, где электронный механизм переноса электрического заряда изменяется на ионный (и наоборот). В более узком смысле слова электродом часто называют проводник электрического тока с электронной проводимостью.

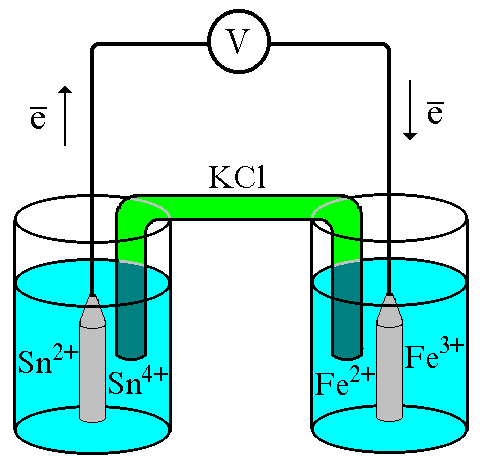

Рис.

7.1.

Схематическое изображение гальванического

элемента

Sn4++

![]() Sn2+

Sn2+

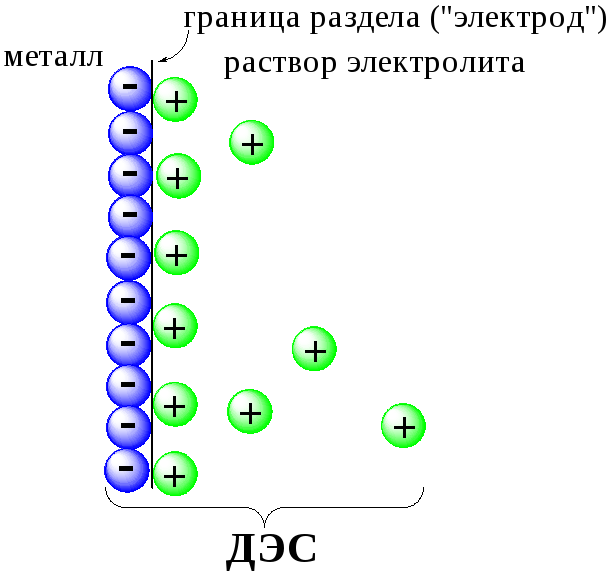

Рис.

7.2. Возникновение

электродного потенциала

Аналогичные процессы будут происходить и в системе, содержащей Fe2+иFe3+. Однако, так как ионыFe2+обладают меньшей способностью отдавать электроны, чемSn2+, а ионыFe3+, соответственно, большей способностью принимать электроны, чемSn4+, то поверхность платиновой проволоки, опущенной в раствор, содержащийFe2+иFe3+, будет заряжена менее отрицательно, чем опущенной в растворSn2+иSn4+.

Соединим платиновые пластинки, опущенные в растворы, металлическим проводником. Для замыкания цепи соединим оба раствора солевым мостиком - трубкой, содержащей раствор KCl. В полученной системе, называемойгальваническим элементом, начнёт протекать электрический ток. Если включить в данную цепь потенциометр или высокоомный вольтметр, то можно измерить её ЭДС, которая будет характеризовать способность ионовFe3+получать электроны отSn2+.

Абсолютную величину электродного потенциала индивидуального электрода определить невозможно. Возможно определить лишь разность потенциалов двух электродов. В принципе, это можно делать для каждой конкретной реакции. Однако гораздо более удобно выбрать какой-нибудь один стандартный электрод, относительно которого затем будут проводиться все измерения электродных потенциалов. В качестве такого электрода сравнения используется стандартный водородный электрод.

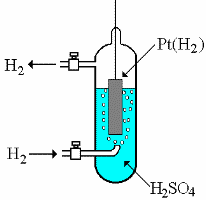

Рис.

7.3 Стандартный

водородный электрод

![]() (рис. 7.3). Для увеличения адсорбирующей

способности платину покрывают слоем

губчатой платины. Для насыщения

поверхности платины водородом через

раствор пропускают газообразныйH2(р = 1 атм). Между водородом, растворённым

в платине, и гидратированными катионами

водорода, находящимися в растворе,

устанавливается равновесие:

(рис. 7.3). Для увеличения адсорбирующей

способности платину покрывают слоем

губчатой платины. Для насыщения

поверхности платины водородом через

раствор пропускают газообразныйH2(р = 1 атм). Между водородом, растворённым

в платине, и гидратированными катионами

водорода, находящимися в растворе,

устанавливается равновесие:

2H+

+

![]()

H2

(Pt)

H2

(Pt)

Потенциал стандартного водородного электрода принят равным нулю при любой температуре.

Стандартный электродный потенциал полуреакции(E0,0) -это ЭДС гальванического элемента, состоящего из находящегося в стандартных условиях электрода, на котором протекает данная полуреакция, и стандартного водородного электрода.

Водородный электрод неудобен в работе, поэтому на практике в качестве стандартных используются вторичные стандартные электроды, потенциал которых относительно СВЭ определён с высокой точностью. Одним из таких электродов является хлоридсеребряный электрод,

Знак стандартного потенциала полуреакции зависит от выбранного направления полуреакции. При изменении направления знак меняется на противоположный. Например, для полуреакции (А) E0= +0,771 В, следовательно, для обратной ей полуреакции (Б)E0= - 0,771 В.

(А)

Fe3+

+

![]()

Fe2+ (Б)

Fe2+

-

Fe2+ (Б)

Fe2+

-

![]()

Fe3+

Fe3+

Потенциал, характеризующий процесс восстановления, например, такой как (А), называется восстановительным, а потенциал, характеризующий процесс окисления, например, такой как (Б) -окислительным. В настоящее время величину электродного потенциала полуреакции принято относить кпроцессу восстановления окисленной формы

Чем больше величина электродного потенциала, тем более сильными окислительными свойствами обладает окисленная форма вещества и более слабыми восстановительными свойствами его восстановленная форма. Например, перманганат-ион при стандартных условиях в кислой среде является более сильным окислителем, чем дихромат-ион.

Cr2O72-

+ 14H+

+

![]()

2Cr3+

+ 7H2O

E0

= +1,33 В

2Cr3+

+ 7H2O

E0

= +1,33 В

MnO4-

+ 8H+

+

![]()

Mn2+ +

4H2O

E0

= +1,51 В

Mn2+ +

4H2O

E0

= +1,51 В

Если для интересующей нас полуреакции значение Е0 в справочной литературе, по той или иной причине, не приведено, то его можно рассчитать, используя потенциалы других полуреакций.

Пример 7.1.Рассчитайте величину Е0 для окислительно-восстановительной пары Fe3+/Fe, если известно, что

Fe2++ 2![]() Fe(

Fe(![]() = -0,473В)Fe3++

= -0,473В)Fe3++![]() Fe2+(

Fe2+(![]() = +0,771В)

= +0,771В)

При сложении первого и второго уравнения мы получим уравнение интересующей нас полуреакции:

Fe3++ 3![]() Fe

Fe

Значение стандартного

электродного потенциала данной

полуреакции не будет равно сумме

![]() и

и![]() ,

т.е. 0,298В. Величина Е0не зависит

от количества вещества (потенциал - это

интенсивная, а не экстенсивная величина),

поэтомупотенциалы нельзя складывать.

,

т.е. 0,298В. Величина Е0не зависит

от количества вещества (потенциал - это

интенсивная, а не экстенсивная величина),

поэтомупотенциалы нельзя складывать.

![]()

В отличие от электродного потенциала Gзависит от количества вещества, поэтомуG3=G1+G2. Следовательно

![]() В

В

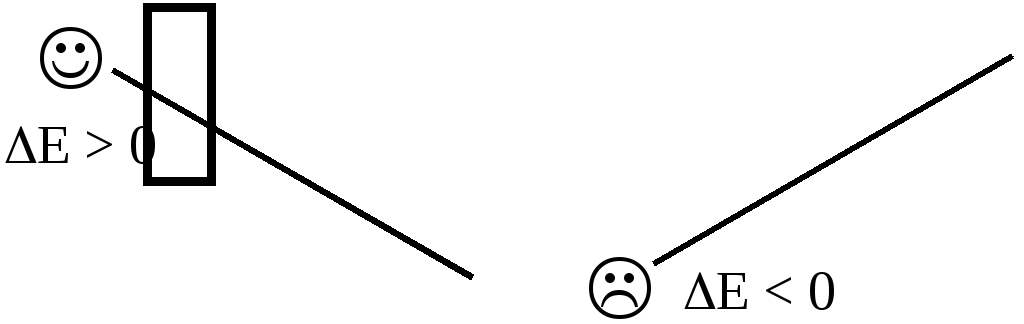

Разность электродных потенциалов окислителя, участвующего в прямой реакции, и окисленной формы восстановителя, образующегося в процессе реакции, называется ЭДС реакции (Е).

По величине ЭДС можно судить о том, возможно или нет самопроизвольное протекание данной реакции.

Пример 7.2. Определить, может ли самопроизвольно протекать при стандартных условиях реакция окисления иодид-ионов ионами Fe3+.

2Fe3+ + 2I- 2Fe2+ + I2

![]() =

=

![]() -

-![]() =

0,771 - 0,536 = 0,235В

=

0,771 - 0,536 = 0,235В

Данная реакция может самопроизвольно протекать в прямом направлении.