- •119 Общие вопросы аналитической химии раздел 1

- •Глава 1

- •1.1. Предмет аналитической химии

- •1.2. Принцип, метод и методика анализа

- •1.3. Виды анализа

- •1.4. Методы аналитической химии

- •Глава 2

- •Первая аналитическая группа катионов

- •Вторая аналитическая группа катионов

- •Систематический анализ смеси Cl-, Br-, I- - ионов

- •Глава 3

- •3.2. Активность и коэффициент активности

- •Активность (a) -такая концентрация вещества в растворе, при использовании которой свойства данного раствора могут быть описаны теми же уравнениями, что и свойства идеального раствора.

- •0,100 Моль/л

- •0,100 Моль/л

- •3.4. Виды констант химического равновесия, используемые в аналитической химии в аналитической химии используются

- •3.5. Общие принципы расчёта состава равновесных систем

- •Уравнение материального баланса основано на том, что число атомов определённого элемента (или групп атомов определённого вида) в изолированной системе остаётся неизменным.

- •Глава 4

- •4.1. Важнейшие теории кислот и оснований

- •4.3. Влияние растворителя на кислотно-основные свойства растворённого вещества

- •4.4. Нивелирующее и дифференцирующее действие растворителя. Сильные и слабые кислоты и основания

- •Растворы амфолитов

- •4.6. Расчёт состава равновесных смесей протолитов при заданном значении рН

- •4.7. Кислотно-основные буферные растворы

- •Глава 5

- •5.1. Понятие о комплексном соединении

- •5.2. Классификация комплексных соединений

- •5.3. Равновесия в растворах комплексных соединений

- •Природа комплексообразователя и лигандов

- •Концентрация реагентов

- •Ионная сила

- •Температура

- •Побочные реакции

- •Глава 6

- •6.1. Произведение растворимости малорастворимого электролита

- •6.2. Растворимость

- •7,210-4Моль/л

- •6.3. Влияние различных факторов на растворимость Природа растворяемого вещества и растворителя

- •Температура

- •Ионная сила

- •Общий (одноименный) ион

- •Побочные реакции

- •6.4. Общие принципы растворения осадков малорастворимых электролитов

- •Глава 7

- •Электродные потенциалы

- •Уравнение Нернста

- •7.3. Влияние различных факторов на протекание окислительно-восстановительных реакций Температура

- •Посторонние ионы

- •Влияние рН

- •Образование малорастворимых соединений

- •7.4. Расчёт различных констант с использованием электродного потенциала

- •Глава 8

- •8.1. Отбор пробы

- •8.2. Разложение пробы

- •Глава 9

- •9.2. Жидкость - жидкостная экстракция

- •9.2.2. Экстракционные системы и экстрагенты

- •9.2.4. Влияние различных факторов на процесс экстракции

- •Слабые основания

- •Амфолиты

- •Присутствие сильных электролитов

- •Сложение и вычитание

- •Деление и умножение

- •Другие операции

- •10.2. Понятие об аналитическом сигнале

- •10.3. Методы расчёта концентрации вещества по величине аналитического сигнала

- •Метод градуировочного графика

- •Метод стандартов

- •10.4. Неопределённость и погрешности измерений

- •10.5. Некоторые основные положения математической статистики, используемые в аналитической химии

- •10.7. Основные характеристики методики анализа

- •Воспроизводимость

- •Правильность

Природа комплексообразователя и лигандов

Устойчивость комплексных соединений зависит от природы комплексообразователя и лигандов. Так, устойчивость комплексов ионов d-элементов с различными лигандами изменяется в ряду

Mn2+ < Fe2+ < Co2+ < Ni2+ < Cu2+ > Zn2+

Данный ряд называется рядом устойчивости Ирвинга - Уильямса.

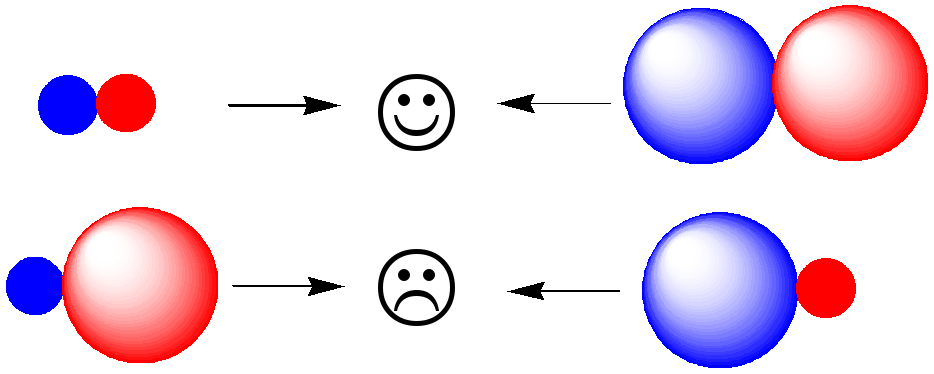

Закономерность изменения устойчивости многих комплексов металлов с различными лигандами можно объяснить с помощью теории жёстких и мягких кислот и оснований (ЖМКО) Р.Пирсона. Согласно данной теории кислоты и основания Льюиса разделяются на жёсткие и мягкие. Жесткие кислотыобладают конфигурацией внешнего электронного слояs2p6- такой же, как и благородные газы. Они имеют малый размер и низкую поляризуемость. К ним относится большинство катионов щелочных и щелочноземельных металлов, а также элементов главной подгруппыIIIгруппы периодической системы. Жесткими кислотами являются также катионы некоторыхd-элементов с неполностью занятымd-подуровнем, например,Mn2+,Cr3+,Co3+,Ti4+. Самая жёсткая кислота - катионH+, который вообще не имеет электронной оболочки. Кмягким кислотамотносятся, как правило, катионыd-элементов в невысоких степенях окисления, например,Ag+,Hg2+,Hg22+,Cd2+и т.п. Такие катионы имеют большой размер и легко поляризуются.

У оснований (лигандов) степень жёсткости зависит от их размера. Чем больше атом или соответствующий ему анион, тем легче он поляризуется и тем выше степень его «мягкости». Например, F-является жёстким основанием,Cl-- занимает промежуточное положение между жёсткими и мягкими основаниями, аBr - иI-относятся к мягким основаниям.

Мягкость кислот или оснований увеличивается по мере уменьшения абсолютной величины заряда иона. Например, Cu2+ является кислотой средней жёсткости, а Cu+ - мягкой. Кроме того, степень «мягкости» катиона металла может также зависеть и от природы связанного с ним лиганда. Например, ион Co2+ в аммиачном комплексе ведёт себя как жёсткая кислота, а в цианидном - как мягкая.

Согласно теории ЖМКО

Например, ионы Al3+, Be2+«предпочитают» образовывать комплексы с O- и N- содержащими органическими лигандами (жёсткими основаниями). Для ионов Ag+или Hg2+, наоборот, лучше подходят S-содержащие органические реагенты (мягкие основания).

Комплексы катионов металлов с полидентатными лигандами являются более устойчивыми, чем комплексы с аналогичными монодентатными лигандами. Данное явление называется хелатным эффектом. Хелатный эффект обычно объясняется тем, что реакция сольватированного катиона металла с хелатобразующим лигандом приводит к большему увеличению энтропии, чем реакция с монодентатным лигандом.

Комплексы металлов с макроциклическими лигандами (пример таких лигандов - краун-эфиры) более устойчивы, чем комплексы с аналогичными лигандами с открытой цепью. Данное явление называется макроциклическим, или суперхелатным эффектом.

Концентрация реагентов

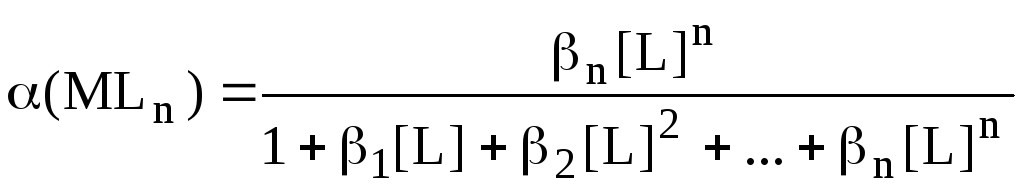

Процесс образования комплексов, содержащих в своём составе более одного лиганда, протекает ступенчато, поэтому в растворе наряду со свободными ионами металла и свободным лигандом будут присутствовать несколько видов комплексов, представляющих собой результат присоединения к иону металла разного числа лигандов. Молярные доли этих комплексов, а также молярную долю свободных ионов металла можно рассчитать следующим образом.

![]()

![]()

![]() ...

...

![]()

![]() =

=

![]()

![]()

![]()

![]()

Пример 5.1.Рассчитать равновесные концентрации частиц Ag+ и [Ag(NH3)2]+ в растворе с общей концентрацией катионов серебра 1,010-2 моль/л и равновесной концентрацией NH3 1,010-3 моль/л.

![]()

![]() моль/л

моль/л

![]()

![]() моль/л

моль/л

Сумма, стоящая в знаменателе выражений для расчёта (M) и(MLn), называетсяфункцией закомплексованности-F(L). Она представляет собойотношение общей концентрации катиона металла к равновесной концентрации иона металла, не связанной в комплексы.

![]()

![]()

![]()

Значение F(L)

может изменяться от 1 до![]() .

Если комплексообразование отсутствует,

то [M] =CMиF(L) = 1. Если

же, наоборот, практически все ионы

металла связаны в комплексы, тоF(L)

.

Если комплексообразование отсутствует,

то [M] =CMиF(L) = 1. Если

же, наоборот, практически все ионы

металла связаны в комплексы, тоF(L)![]() .

.

Отношение концентрации лиганда, вошедшего в комплексы, к общей концентрации ионов металла называется средним лигандным числом (функцией образования).

![]()

Среднее лигандное

число показывает среднее число лигандов,

связанных с ионом металла во всех

образующихся при данных условиях

комплексах или, для монодентатных

лигандов, среднее координационное число

центрального иона. Значение

![]() может изменяться от 0, если комплексообразование

отсутствует, доnмакс,

если в растворе присутствует только

один комплекс с максимально возможным

для данного вида комплексов числом

лигандов. В промежуточных случаях, когда

в растворе находятся несколько комплексов,

значение

может изменяться от 0, если комплексообразование

отсутствует, доnмакс,

если в растворе присутствует только

один комплекс с максимально возможным

для данного вида комплексов числом

лигандов. В промежуточных случаях, когда

в растворе находятся несколько комплексов,

значение![]() может быть дробным. Значение среднего

лигандного числа при некоторой величине

[L] можно рассчитать

следующим образом

может быть дробным. Значение среднего

лигандного числа при некоторой величине

[L] можно рассчитать

следующим образом

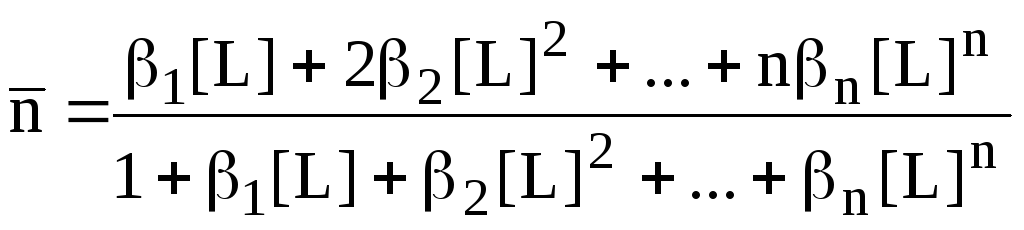

Рис. 5.1. Распределительная диаграмма (1) и кривая образования (2) для аммиачных комплексов серебра

Зависимость

молярных долей компонентов системы

(свободных ионов металла и различных

комплексов) от lg[L]

(или -lg[L])

называетсяраспределительной диаграммой

для данных комплексов. Зависимость![]() отlg[L] (или

-lg[L])

называется кривой образования

комплекса (рис. 5.1).

отlg[L] (или

-lg[L])

называется кривой образования

комплекса (рис. 5.1).