Телевидение

Телевидение основано на принципе последовательной передачи элементов[1]кадрас помощьюразвёртки. Частота смены кадров выбирается, в основном, по критерию плавности передачи движения. Для сужения полосы частот передачи применяют чересстрочную развёртку, она позволяет вдвое увеличить частоту кадров (а значит, увеличить плавность передачи движущихся объектов).

![]()

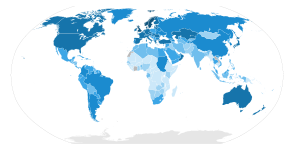

Число телевизоров на 1000 человек 1000+ 500-1000 300-500 200-300 100-200 50-100 0-50 Нет информации

Телевизионный тракт (от света до света) в общем виде включает в себя следующие устройства[2]:

Видеокамера. Объектив проецирует изображение на светочувствительную поверхность. Схема развёртки по строчкам считывает яркость элементов изображения. Сначала передаются нечётные строки (1-е поле), затем чётные (2-е поле). Информация о цвете передаётся на поднесущей частоте. Так формируется кадр полного цветного телевизионного сигнала (ПЦТС). Для съёмки и передачи документов применяются специализированные документ-камеры.

Видеомагнитофон (не обязательно). Записывает и в нужный момент воспроизводит чередование строк и полей.

Видеомикшер (не обязательно). Позволяет переключаться между несколькими источниками изображения: видеокамерами, видеомагнитофонами, внешними сигналами и другими.

Передатчик. Сигнал радиочастоты модулируется телевизионным сигналом и излучается в эфир (возможна трансляция по кабелю). Звук передаётся на отдельной частоте обычно при помощи частотной модуляции.

Приёмник — телевизор. С помощью синхроимпульсов содержащихся в ПЦТС телевизионный кадр разворачивается на экране (кинескоп, ЖК панель, плазменная панель).

Стандарты и системы

Стандартом телевизионного вещания принято называть совокупность числа строк разложения кадра, частоту смены кадров или полей и тип развёртки. Уже несколько десятилетий в мире преобладают три стандарта:

525 строк, 59,94 полей в секунду в Америке и Японии, последовательная развёртка (NTSC);

625 строк, 50 полей в секунду в Европе, черезстрочная развёртка (PAL);

625 строк, 50 полей в секунду во Франции, России, Китае и некоторых странах Ближнего Востока, черезстрочная развёртка (SECAM).

Сейчас им на смену приходит телевидение высокой чёткости (ТВЧ). Есть два стандарта, они могут иметь чересстрочную (с размером кадра 1080 строк) или построчную (прогрессивную, с размером кадра 720 строк) развёртку:

720 строк / 50 полей, 60 полей, 30 кадров, 25 кадров, 24 кадра;

1080 строк / 50 полей, 60 полей, 30 кадров, 25 кадров, 24 кадра.

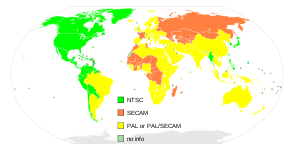

Под системой телевидения понимают способ кодирования информации о цвете. Имеется три системы (в порядке разработки):

NTSC

PAL

SÉCAM

Наземное телевидение — система передачи телевизионного сигнала к потребителю при помощи инфраструктуры телевизионных вышек и передатчиков в диапазоне 47—862 МГц. Для приёма сигнала используется внутрикомнатная или наружная антенна.

![]()

Системы телевидения стран мира

История изобретения

Технологии телевидения не были изобретены одним человеком и за один раз. В основе телевидения лежит открытие фотоэффекта в селене, сделанное Уиллоуби Смитом в 1873 году. Изобретение сканирующего диска Паулем Нипковым в 1884 году послужило толчком в развитии механического телевидения, которое пользовалось популярностью вплоть до 1930-х годов. Основанные на диске Нипкова системы практически были реализованы лишь в 1925 году Дж. Бэрдом в Великобритании, Ч. Дженкинсом в США, И. А. Адамяном и независимо Л. С. Терменом в СССР.

10 октября 1906 года изобретатели Макс Дикманн, ученик Карла Фердинанда Брауна, и Г. Глаге зарегистрировали патент на использование трубки Брауна для передачи изображений.[5]. Браун был против исследований в этой области, считая идею ненаучной.

В 1907 году Дикманном был продемонстрирован телевизионный приёмник, с двадцатистрочным экраном размером 3×3 см и частотой развёртки 10 кадр/с.[6]

Первый патент на используемое сейчас электронное телевидение получил профессор Петербургского технологического института Борис Розинг, который подал заявку на патентование «Способа электрической передачи изображения» 25 июля 1907 года. Однако ему удалось добиться передачи на расстояние только неподвижного изображения — в опыте 9 мая 1911 года.

Настоящим прорывом в чёткости изображения электронного телевидения, что решило в конце концов в его пользу спор с механическим телевидением, стал «иконоскоп», изобретённый в 1923 году Владимиром Зворыкиным (он работал в то время для Radio Corporation of America). Иконоскоп — первая электронная передающая телевизионная трубка, позволившая начать массовое производство телевизионных приёмников. Его изобретение было запатентовано также советским учёным Семёном Катаевым в 1931 году, однако Зворыкин смог создать работающую модель на год раньше советских учёных — в 1933 году.

В

1926

году

Кэндзиро

Такаянаги

впервые в мире при помощи электронно-лучевой

трубки продемонстрировал изображение

буквы катакана

![]() .

.

Движущееся изображение впервые в истории было передано на расстояние 26 июля 1928 года в Ташкенте изобретателями Борисом Грабовским и И. Ф. Белянским. Хотя акт Ташкентского трамвайного треста, на базе которого проводились опыты, свидетельствует, что полученные изображения были грубые и неясные, именно ташкентский опыт можно считать рождением современного телевидения.[7]

Первый в истории телевизионный приёмник, на котором был произведён ташкентский опыт, назывался «телефотом». Заявка на патентование телефота по настоянию профессора Розинга была подана Б. Грабовским, Н. Пискуновым и В. Поповым 9 ноября 1925 года. Согласно воспоминаниям В. Маковеева, по поручению Минсвязи СССР все сохранившиеся документы о телефоте были изучены на предмет установления возможного приоритета советской науки кафедрами телевидения Московского и Ленинградского институтов связи. В итоговом документе констатировалось, что работоспособность «радиотелефота» не доказана ни документами, ни показаниями непосредственных свидетелей. Иного мнения относительно перспектив изобретения Грабовского придерживались в США, и в романе Митчела Уилсона «Брат мой, враг мой», излагающем американскую версию истории создания телевидения, где именно «телефот» описан как предтеча современного телевидения.

По другим данным первая передача движущегося изображения была осуществлена 26 января 1926 года шотландским изобретателем Джоном Бэйрдом [8], основавшим в 1928 год Baird Television Development Company.

Первые регулярные передачи чёрно-белого телевидения были начаты в нацисткой Германии в [9] которые велись без звука с 1929.

![]()

На Берлинской олимпиаде 1936 использовалась телевизионная камера «Olympia-Kanone».

![]()

КВН-49 чёрно-белый телевизор, выпускавшийся в СССР в различных модификациях с 1949 года

![]()

Телевизор 1950-х годов

Имелись и другие модели электронного телевидения: изобретённые также в 1931 году «диссектор» Фило Фарнсворта и «бегущий луч» Манфреда фон Арденне, однако они не выдержали конкуренции с иконоскопом.

Регулярное телевещание в России началось 10 марта 1939 года[10]. В этот день московский телецентр на Шаболовке через передатчики установленные на Шуховской башне передал в эфир документальный фильм об открытии XVIII съезда ВКП(б). В дальнейшем передачи велись 4 раза в неделю по 2 часа. Весной 1939 года в Москве передачи принимали более 100 телевизоров «ТК-1».

18 декабря 1953 года в США было начато первое в мире цветное телевещание в системе NTSC.

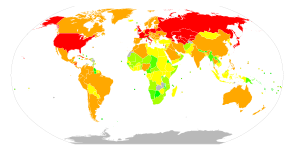

![]()

Введение телевидения в мире по годам С 1930 по 1939 С 1940 по 1949 С 1950 по 1959 С 1960 по 1969 С 1970 по 1979 С 1980 по 1989 С 1990 по 1999 Нет информации

С чего все начиналось

|

|

Параллельно этим исследованиям происходило и множество других, сыгравших в итоге не менее важную роль в истории создания телевизоров. К примеру в 1879 году английским физиком Уильямом Круксом были открыты вещества способные светится при воздействии на них катодными лучами – люминофоры. Позднее было установлено, что яркость свечения люминофоров напрямую зависит от силы их облучения. В 1887 году первую версию катодо-лучевой трубки (кинескопа) представляет немецкий физик Карл Браун.

|

|

В 1907 году Борису Розингу удалось теоретически обосновать возможность получения изображения посредством электронно-лучевой трубки, разработанной ранее немецким физиком К. Брауном. Розингу так же удалось осуществить это на практике. И хотя удалось получить изображение в виде одной единственной неподвижной точки, это был огромный шаг вперед. В целом, в деле развития электронных телевизионных систем, Розинг сыграл огромную роль.

В 1933 году, в США, русский эмигрант Владимир Зворыкин продемонстрировал иконоскоп – передающую электронную трубку. Принято считать, что именно В. Зворыкин является отцом электронного телевидения.

Приблизительно в то же время, независимо от Зворыкина, передающую трубку создает и советский ученый С. Катаев.

Механические телевизоры. Диск Нипкова

|

|

Телевидение уходит в массы

|

|

Первый же электронный телевизор, пригодный для практического применения был разработан в американской научно-исследовательской лаборатории RCA, возглавляемой Зворыкиным, в конце 1936 года. Несколько позже, в 1939 году, RCA представила и первый телевизор, разработанный специально для массового производства. Эта модель получила название RCS TT-5. Она представляла из себя массивный деревянный ящик, оснащенный экраном с диагональю в 5 дюймов.

Первое время развитие телевидения шло в двух направлениях – электронном и механическом (иногда механическое телевидение называют еще и «малострочным телевидением»). Причем развитие механических систем происходило практически до конца 40-х годов 20-го века, прежде чем было полностью вытеснено электронными устройствами. На территории СССР, механические телесистемы продержались несколько дольше.

У нас

Параллельно разработка телевизоров происходила и на территории Советского Союза. Первая опытный сеанс телевещания состоялся 29 апреля 1931 года. С 1 октября того же года телепередачи стали регулярными. Так как телевизоров еще не у кого не было, проводились коллективные просмотры, с специально отведенных для этого местах. Многие советские радиолюбители начинают собирать механические модели телевизоров своими руками (немного подробнее об этом можно узнать в статье«Самодельный телевизор»).

В 1932 году, при разработке плана на вторую пятилетку, телевидению было уделено много внимания. 15 ноября 1934 года впервые состоялась трансляция телевизионной передачи со звуком. Довольно длительное время существовал лишь один канал – Первый канал. На время Великой Отечественной Войны транслирование было прервано, и восстановлено лишь после ее окончания. А в 1960 году появился и Второй канал.

Первый советский телевизор выпущенный промышленностью назывался Б-2. Эта механическая модель появилась в апреле 32 года. Первый же электронный телевизор был создан гораздо позже - в 1949 году. Это был легендарный КВН 49. Телевизор был оснащен столь маленьким экраном, что для более-менее комфортного просмотра перед ним устанавливалась специальная линза, которую нужно было наполнять дистиллированной водой. В дальнейшем появилось и множество других, более совершенных моделей. Впрочем, качество сборки и надежность советских телевизоров (даже самых поздних моделей) были настолько низкими, что стали притчей во языцех. Производство же цветных телевизоров, в СССР началось лишь в средине 1967 года.

Цветное телевидение

Хотя систему цветного телевидения разработал еще Зворыкин в 1928 году, лишь к 1950 году стало возможна ее реализация. Да и то лишь в качестве эксперементальных разработок. Прошло много лет, прежде чем эта технология стала общедоступной повсеместно.

Первый, пригодный к продаже цветной телевизор создала в 1954 году все та же RCA. Эта модель была оснащена 15 дюймовым экраном. Несколько позже были разработаны модели с диагоналями 19 и 21 дюйм. Стоили такие системы дороже тысячи долларов США, а следовательно, были доступны далеко не всем. Впрочем, при желании, была возможность приобрести эту технику в кредит. Из-за сложностей с повсеместной организацией цветного телевещания, цветные модели телевизоров не могли быстро вытеснить черно-белые, и долгое время оба типа производились параллельно. Единые стандарты (PAL и SECAM) появились и начали внедрятся в 1967 году.

Развитие телевидения

|

|

В начале радиолампы были вытеснены полупроводниками – первый телевизор на основе полупроводников был разработан в 1960 году фирмой Sony. В дальнейшем появились модели на основе микросхем. Теперь же существуют системы, когда вся электронная начинка телевизора заключена в одну единственную микросхему.

Но рассказывая про историю телевидения, нельзя не упомянуть и еще одно относительно простое, но очень важно изобретение. Первый пульт дистанционного управления был создан в 1950 году. Этот пульт подключался к телевизору посредством длинного провода. Несколькими годами позже Роберт Адлер предложил использовать для этой цели ультразвук. Предпринималось также попытки использования луча видимого света. Но в итоге остановились на инфракрасном излучении, которое и используется до сих пор.

Цифрово́е телеви́дение(отангл.Digital Television, DTV) — передачавидео- иаудиосигналаот транслятора ктелевизору, использующая цифровую модуляцию и сжатие для передачи данных. Основой современного цифрового телевидения является стандарт сжатияMPEG.

Историю развития цифрового телевидения можно условно разбить на несколько этапов, каждый из которых характеризуется научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, экспериментальными устройствами и системами, а также соответствующими стандартами.[1]

Первый этап

Первый этап истории цифрового телевидения характеризуется использованием цифровой техники в отдельных частях ТВ систем при сохранении аналоговых каналов связи. На данном этапе всё студийное оборудование переводится на цифровой сигнал, обработку и хранение которого, в пределах телецентра, осуществляют цифровыми средствами[2]. На выходе из телецентра телевизионный сигнал преобразуется в аналоговую форму и передаётся по обычным каналам связи.

Также на данном этапе характерно введение цифровых блоков в ТВ приёмники с целью повышения качества изображения и звука, а также расширения функциональных возможностей. Примером таких блоков являются цифровые фильтры, устройства перехода от чересстрочной к квазипрогрессивной развёртке, повышение частоты полей до 100 Гц, реализация функций «стоп-кадр» и «кадр в кадре» и т.д[3].

Второй этап

Второй этап развития цифрового телевидения — создание гибридных аналого-цифровых ТВ систем с параметрами, отличающимися от принятых в обычных стандартах телевидения. Можно выделить два основных направления изменения телевизионного стандарта: переход от одновременной передачи яркостного и цветоразностных сигналов к последовательной их передаче и увеличение количества строк в кадре и элементов изображения в строке. Реализация второго направления связана с необходимостью сжатия спектра ТВ сигналов для обеспечения возможности их передачи по каналам связи с приемлемой полосой частот.[1]

Примеры гибридных ТВ систем:[4]

Японская система телевидения высокой чёткости MUSE

Западно-европейские системы семейства MAC

В передающей и приёмной частях этих систем сигналы передаются в аналоговой форме. Системы MUSE и HD-MAC имеют формат 16:9, количество строк в кадре 1125 и 1250, частоту кадров 30 и 25 Гц, соответственно.

Третий этап

Третий этап развития цифрового телевидения — создание полностью цифровых телевизионных систем.

После появления аналого-цифровых систем телевидения высокой чёткости в Японии и Европе (MUSE и HD-MAC), в США в 1987 году был объявлен конкурс на лучший проект системы телевидения высокого разрешения для утверждения в качестве национального стандарта. В первые годы на этот конкурс были выдвинуты различные аналоговые системы. Вышеупомянутые гибридные телевизионные системы, предусматривающие передачу сигнала только по спутниковым каналам, вскоре были сняты с рассмотрения. Это объяснялось тем, что в США около 1400 компаний осуществляют наземное вещание, и очень широко развита сеть кабельного вещания.

Рассматривались даже проекты аналоговых систем, предусматривавших передачу по одному стандартному каналу двух сигналов — обычного ТВ сигнала и дополнительного, который в приёмнике с соответствующим декодером позволяет получить изображение с бо́льшим количеством строк и элементов разложения в строке.

Но уже в 1990 году появились первые предложения полностью цифровых систем телевидения. С каждым годом возрастало количество таких проектов и улучшались их характеристики. В начале 1993 года последние аналоговые системы окончательно были сняты с рассмотрения. А в мае 1993 года 4 группы компаний, представлявших близкие по существу проекты, объединились и в дальнейшем представляли единый проект, который и стал основой стандарта полностью цифровой телевизионной системы в США. Основой этого проекта стал тогда ещё не утверждённый стандарт MPEG-2.

В Европе в 1993 году, когда стало ясно, что за цифровыми телевизионными системами будущее, был принят проект DVB (Digital Video Broadcasting — Цифровое Видео Вещание), так же основанный на MPEG-2. В настоящее время системы цифрового телевидения быстро развиваются во многих странах. При этом в первую очередь решается задача значительного увеличения количества передаваемых программ телевидения обычного разрешения, так как это даёт быстрый коммерческий эффект. Во многих странах поставлен вопрос о прекращении в первом десятилетии XXI века аналогового телевизионного вещания и полном переходе к цифровому телевидению.[1]

Стандарты

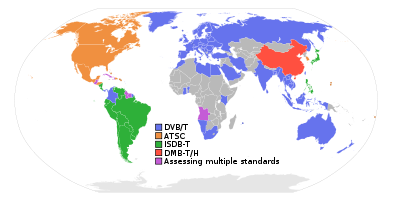

![]()

Стандарты цифрового телевизионного вещания

Международные стандарты цифрового телевидения принимаются в первую очередь Международной организацией по стандартизации (ISO — International Organization for Standartization), объединяющей национальные комитеты по стандартизации более 100 стран мира. В составе этой организации формируются группы, занимающиеся проблемами и стандартизацией отдельных отраслей техники. Одной из групп, занимающейся стандартами цифрового вещания, является группа — MPEG (Motion Picture Expert Group).[5]

Другой организацией, играющей значительную роль в стандартизации, является Международный союз электросвязи (ITU — International Communication Union). Организация выпускает Рекомендации, которые в дальнейшем могут быть преобразованы в международные или в национальные стандарты решениями национальных органов стандартизации.

В настоящее время существуют следующие основные стандарты:

DVB — европейский стандарт цифрового телевидения.

ATSC — американский стандарт цифрового телевидения.

Стандарты

DTV (Цифровое телевидение) - это новый тип технологии вещания, который обновит ваши ощущения при просмотре. Технология DTV позволяет передавать программы с кинематографическим качеством изображения и CD - качеством звука, а также, с рядом других усовершенствований. Технология DTV может быть также использована для передачи домой больших объемов данных, доступ к которым возможен с промощью компьютера или телевизора. Существуют три уровня качества цифрового телевизионного вещания.

TV стандартного разрешения (SDTV) - SDTV - это базовый уровень с разрешением, аналогичным аналоговому. Передачи SDTV могут идти в обычном (4:3) или широком (16:9) формате.

TV повышенного разрешения (EDTV) - EDTV - это шаг вперед по сравнению с аналоговым телевидением. Вещание EDTV ведется широком формате 480p (16:9) или обычном (4:3) и обеспечивает лучшее качество изображения, чем SDTV, но не столь высокое, как HDTV.

TV высокого разрешения (HDTV) - HDTV широкого формата (16:9) обеспечивает наивысшее из всех форматов телевизионного вещания разрешение и качество изображения. В сочетании с цифровой технологией повышения качества звучания, HDTV устанавливает для телевидения новые стандарты качества изображения и звука. (Запомните: HDTV и цифровое TV - не одно и то же: HDTV - это один из форматов цифрового TV.)

Существуют три разновидности стандартов вещания DTV: ATSC (Комитет Усовершенствованных Телевизионных Систем), DVB (Цифровое Телевизионное Вещание), ISDB (Встроенные Сервисы Телевизионного Вещания). ATSC (Комитет Усовершенствованных Телевизионных Систем) Основные страны: США, Канада, Корея ATSC - это международная некоммерческая организация, стандартизирующая цифровую телевизионную технологию. Она была создана в 1982 организациями из состава Объединенного Комитета Межобщественной Координации (JCIC). В настоящее время вещание представляется 140 ее членами. Стандарты цифрового телевидения ATSC включают в себя телевидение высокого разрешения (HDTV), телевидение стандартного разрешения (SDTV), вещательную передачу данных, многоканальный пространственный звук и интерактивное телевидение. DVB (Цифровое телевизионное вещание) Основные страны: Европа, Новая Зеландия, Австралия, Тайвань Проект "Цифровое телевизионное вещание", - это международная организация, сотрудничающая с ETSI/CENELEC/EBU для развития цифровых телевизионных стандартов наземного спутникового и кабельного вещания. Начиная с момента своего создания в 1993г, проект DVB доказал свою жизнеспособность в свободном от конкуренции сотрудничестве, направленном на развитие открытых цифровых телевизионных стандартов. DVB - это промышленный консорциум из более 270 вещателей, производителей, сетевых операторов, разработчиков программного обеспечения, органов управления в более, чем 35 странах, нацеленный на разработку глобальных стандартов предоставления всемирного цифрового тлевидения и доступа к данным. Основные стандарты предачи DVB - это DVB-S для спутникового, DVB-C для кабельного и DVB-T для наземного вещания, доминирующих в мире и составляющих основу большинства альтернативных стандартов. DVB диктует требование использовать пакеты MPEG-2 в качестве "транспортных контейнеров для данных" и критичной служебной информащии DVB, которая окружает и идентифицирует эти пакеты. ISDB (Цифровое Вещание со Встроенными Сервисами) Основные страны: Япония ISDB - это формат цифрового телевидения (DTV) и цифрового радиовещания (DAB), который был создан в Японии чтобы позволить радио и телевизионным станциям перейти на цифровое вещание. Он развивается силами ARIB. ARIB (Ассоция радиовещательной Индустрии и Бизнеса) - это организация, разрабатывающая стандарты в Японии. В 90-x годах ARIB разработала стандарт для передачи наземного цифрового телевизионного вещания. Основными стандартами ISDB являются стандарты ISDB-S (спутниковое телевидение), ISDB-T (наземное), ISDB-C (кабельное) и наземное мобильное вещание диапазона 2.6ГГц, полностью основанное на видео и аудио кодировании MPEG-2, использующее его же структуру транспортного потока и допускающее передачу телевидения высокого разрешения(HDTV). ISDB-T и ISDB-Tsb предназначены для мобильного приема TV диапазонов.

ISDB — японский стандарт цифрового телевидения.

Преимущества цифрового телевидения

Применение цифрового телевидения обеспечивает ряд преимуществ по сравнению с аналоговым телевидением[5]:

Повышение помехоустойчивости трактов передачи и записи телевизионных сигналов.

Уменьшение мощности передатчиков.

Существенное увеличение числа ТВ программ, передаваемых в том же частотном диапазоне.

Повышение качества изображения и звука ТВ приёмниках.

Создание ТВ систем с новыми стандартами разложения изображения (телевидение высокой чёткости).

Расширение функциональных возможностей студийной аппаратуры.

Передача в ТВ сигнале различной дополнительной информации.

Создание интерактивных ТВ систем, при пользовании которыми зритель получает возможность воздействовать на передаваемую программу (например, видео по запросу).

Функция «В начало передачи».

Архив ТВ-передач и Запись ТВ-передач.

Выбор языка и субтитров.

Недостатки цифрового телевидения

Резко ограниченная территория покрытия сигнала, внутри которой приём возможен. Но эта территория при равной мощности передатчика больше, чем у аналоговой системы.

Замирания и рассыпания картинки на «квадратики» при недостаточном уровне принимаемого сигнала.

Оба «недостатка» являются следствием преимуществ цифровой передачи: цифровой сигнал принимается качественно на 100 % или не принимается вовсе.

Телеви́дение высо́кой чёткости(англ.High-Definition Television, сокр.HDTV), илителевидение повы́шенной чёткости,телевидение в высо́ком разреше́нии— набор стандартов телевизионного вещания повышенного качества посредством каналов связи (кабельные, спутниковые сети, цифровые носители).