- •Материаловедение

- •(Электротехнические материалы)

- •Лабораторный практикум

- •Казань 2009

- •Поле материя

- •Геологическое

- •Инновационные аспекты современного материаловедения

- •Лабораторная работа № 1

- •Относительная диэлектрическая проницаемость

- •Виды поляризации

- •Токи в диэлектрике

- •Диэлектрические потери

- •Тангенс угла диэлектрических потерь

- •Зависимости e и tgδ от температуры и природы диэлектрика

- •1.2. Описание лабораторной установки

- •1.3. Требования по технике безопасности

- •1.4. Порядок и методика проведения лабораторной работы

- •1.4.1. Подготовка установки к работе

- •1.4.2. Последовательность проведения эксперимента

- •1.4.3. Обработка и анализ полученных результатов

- •1.4.4. Содержание отчета по работе

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Виды пробоя твердых диэлектриков

- •Влияние различных факторов на электрическую прочность твердых диэлектриков

- •2.2. Описание лабораторной установки

- •2.3. Требования по технике безопасности

- •2.4. Порядок и методика проведения лабораторной работы

- •2.4.1. Подготовка установки к работе

- •2.4.2. Последовательность проведения эксперимента

- •2.4.3. Обработка и анализ полученных результатов

- •2.4.4. Содержание отчета по работе

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •3.2. Описание лабораторной установки

- •3.2.1. Назначение установки

- •3.2.2. Основные технические характеристики

- •3.2.3. Устройство и работа автоматизированного стенда

- •3.2.3.1. Описание структурной схемы и принципа действия установки

- •3.2.3.2. Устройство и работа измерительного блока

- •3.2.4. Описание программного интерфейса

- •3.2.4.1. Команды меню и панели инструментов

- •Кнопки панели управления и их соответствие командам меню:

- •3.2.4.2. Основное окно

- •3.2.4.3. Схемы измерений

- •3.2.4.4. Управляющие и регистрирующие инструменты

- •Образец

- •Нагреватель

- •Частотомер

- •Электронный осциллограф

- •Измеритель c, tg δ

- •Звуковой генератор

- •3.2.4.5. Рабочая тетрадь

- •Формулы

- •Графики

- •3.2.4.6. Обработка результатов

- •Построитель выражений

- •Построение и редактирование графиков

- •Формирование отчета

- •3.3. Требования по технике безопасности

- •3.4. Порядок и методика проведения лабораторной работы

- •3.4.1. Подготовка установки к работе

- •3.4.1.1. Подключение измерительного блока к пк

- •3.4.1.2. Установка и запуск программного приложения

- •3.4.1.3. Возможные неисправности и способы их устранения

- •3.4.2. Последовательность проведения эксперимента

- •3.4.2.1. Измерение временных зависимостей сигналов

- •3.4.2.2. Измерение петли гистерезиса

- •3.4.2.3. Измерение основной кривой поляризации

- •3.4.2.4. Измерение температурных зависимостей диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь

- •Последовательность проведения измерений

- •3.4.3. Обработка и анализ полученных результатов

- •3.4.3.1 Построение графических зависимостей

- •3.4.4. Содержание отчета по работе

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Лабораторная работа № 4 Исследование свойств полупроводников методом эффекта Холла Цель работы

- •4.1. Основные теоретические положения

- •4.2. Описание лабораторной установки

- •Управляющие инструменты

- •Регистрирующие инструменты

- •4.3 Требования по технике безопасности

- •4.4.3. Обработка и анализ полученных результатов

- •4.4.4. Содержание отчета по работе Отчет по работе должен содержать следующую информацию:

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Температурная зависимость удельного сопротивления металлических проводников

- •Влияние примесей и других структурных дефектов на удельное сопротивление металлов

- •Электрические свойства металлических сплавов

- •Влияние толщины металлических пленок на удельное поверхностное сопротивление и его температурный коэффициент

- •5.2. Описание лабораторной установки

- •5.3. Требования по технике безопасности

- •5.4. Порядок и методика проведения лабораторной работы

- •5.4.1. Подготовка установки к работе

- •5.4.2. Последовательность проведения эксперимента

- •5.4.3. Обработка и анализ полученных результатов

- •5.4.4. Содержание отчета по работе

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Лабораторная работа № 6

- •Классификация магнитных материалов

- •Магнитомягкие и магнитотвердые магнитные материалы

- •Петля гистерезиса

- •Расчетные соотношения

- •6.2. Описание лабораторной установки

- •Интерфейс пользователя Рабочее место

- •Рабочая тетрадь

- •Управляющие инструменты

- •Регистрирующие инструменты

- •6.3. Требования по технике безопасности

- •6.4.3. Обработка и анализ полученных результатов

- •6.4.4. Содержание отчета по работе

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Материаловедение (Электротехнические материалы)

Петля гистерезиса

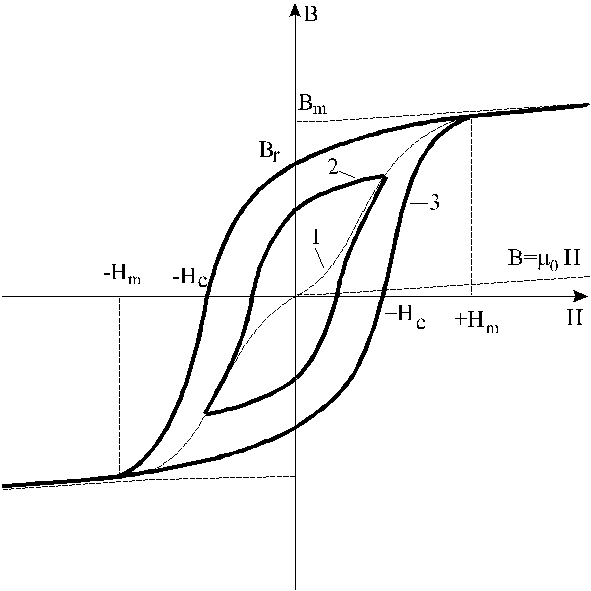

Магнитные свойства материалов описываются зависимостями индукции В от напряженности Н и потерь на перемагничивание Р от индукции и частоты. Зависимость вида В(Н) называют кривой намагничивания. При циклическом перемагничивании кривая намагничивания образует петлю гистерезиса (рис. 6.1).

Рис. 6.1. Петля гистерезиса

Различают следующие типы зависимостей:

Частная петля гистерезиса 2 – петля, полученная при циклическом изменении напряженности, если H<Hm;

Предельная петля гистерезиса 3 – петля, полученная при циклическом изменении напряженности HHm,

Основная кривая намагничивания 1. Представляет собой геометрическое место вершин симметричных петель гистерезиса, получающихся при циклическом перемагничивании или при монотонном увеличении напряженности поля в предварительно размагниченном образце.

При достаточно больших значениях H кривая 1 асимптотически приближается к прямой В = Вm + Н, где Bm – индукция насыщения. Начиная со значения Hm, при дальнейшем увеличении напряженности петля гистерезиса остается неизменной (за исключением продолжающих расти узких «носиков»). Все частные петли, как симметричные, так и несимметричные, лежат внутри предельной петли.

Основные параметры петли гистерезиса:

Остаточная индукция Вr - индукция, которая остается в предварительно намагниченном образце после снятия внешнего магнитного поля;

Коэрцитивная сила Нc - размагничивающее поле, которое должно быть приложено к образцу, чтобы индукция стала равной нулю;

Потери

на гистерезис при перемагничивании

материала с частотой f:

![]() ,

где

- плотность материала (кг/м3).

,

где

- плотность материала (кг/м3).

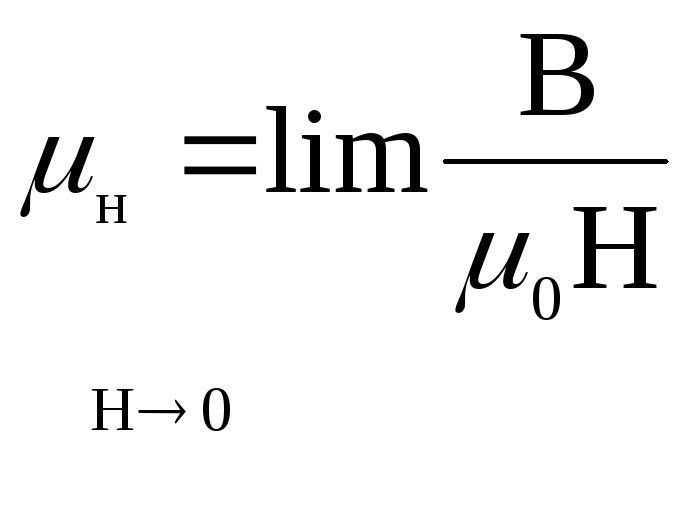

По основной кривой намагничивания могут быть определены также: начальная магнитная проницаемость

(6.2)

(6.2)

и дифференциальная магнитная проницаемость:

![]() (6.3)

(6.3)

Магнитные свойства материалов характеризуются также реверсивной (обратимой) магнитной проницаемостью р, которая измеряется на переменном сигнале малой амплитуды на фоне большого смещающего поля. Реверсивная проницаемость обусловлена явлением гистерезиса в магнитных материалах.

Перемагничивание магнитных материалов в переменных полях возбуждает вихревые токи, магнитное поле которых направлено встречно внешнему полю. В результате напряженность магнитного поля в материале падает с удалением в глубь от поверхности. Вихревые токи вносят вклад в потери на перемагничивание. Для уменьшения потерь на вихревые токи на высоких частотах следует применять магнитомягкие высокочастотные материалы (магнитодиэлектрики, ферриты), у которых значение удельного сопротивления значительно больше, чем у низкочастотных материалов - электротехнических сталей, пермаллоев.

Таким

образом, потери на перемагничивание

состоят в основном из потерь на гистерезис

и потерь на вихревые токи:

![]() .

.

Расчетные соотношения

Согласно схемам измерений звуковой генератор вырабатывает синусоидальное напряжение в диапазоне частот 40-1000 Гц. Это напряжение поступает на намагничивающую обмотку образца, который изготовлен в форме кольца с намотанными на него двумя обмотками: намагничивающей обмоткой 1 и измерительной обмоткой 2. Напряженность магнитного поля в материале определяется током I в намагничивающей обмотке по формуле:

![]() ,

,

![]() (6.4)

(6.4)

где n – плотность витков обмотки 1 (количество витков /м); w1 – количество витков; L – длина магнитопровода. Величина тока намагничивания определяется по значению падения напряжения на измерительном резисторе R1 (R1 = 1,5 Ом), который включается последовательно с обмоткой 1, т.е.

![]() (6.5)

(6.5)

ЭДС, наводимая в измерительной обмотке 2 образца, пропорциональна производной от индукции магнитного поля B. Напряжение обмотки 2 интегрируется интегрирующим усилителем, на выходе которого напряжение измерительного сигнала пропорционально уже непосредственно В. Формулы для расчета индукции по сигналу напряжения на выходе интегратора.

ЭДС, наводимая в измерительной обмотке 2:

![]() ,

(6.6)

,

(6.6)

где w2 – число витков в измерительной обмотке 2, – магнитный поток.

Выразив магнитный поток через индукцию, получим сигнал на выходе интегратора:

![]() ,

(6.7)

,

(6.7)

где S – площадь сечения магнитопровода; – постоянная времени интегратора:

![]() (6.8)

(6.8)

Здесь Ri = 10 кОм; Ci = 0,22 мкФ

Следовательно индукция будет определяться:

![]() (6.9)

(6.9)