- •Министерство образования и науки

- •Цели и задачи освоения дисциплины

- •Структура дисциплины

- •3.2. Разделы дисциплины и виды занятий

- •3.3. Содержание разделов дисциплины

- •Раздел 1 Актуальность профессиональной деятельности инженера-эколога

- •Раздел 3. Роль инженера-эколога в обеспечении экологической безопасности в системах управления предприятием

- •Раздел 4. Роль инженера-эколога на предприятиях по предотвращению загрязнения ос

- •Раздел 5. Роль инженера-эколога в контроле загрязненности окружающей среды

- •Раздел 6. Эколого-экономические аспекты природопользования в деятельности инженера-эколога

- •Раздел 7. Перспективные способы переработки отходов различных отраслей

- •Раздел 8. Международное сотрудничество в области инженерной защиты окружающей среды

- •Раздел 9. Роль инженера-эколога в решении глобальных проблем окружающей среды и обеспечении устойчивого развития общества

- •3.4. Практические (семинарские) занятия

- •3.5. Разделы дисциплины и связь с формируемыми компетенциями

- •5.1. Тематика рефератов, расчетно-графических работ, курсовых проектов (работ)

- •5.2. Примеры тестов и контрольных вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

- •5.3. Организация самостоятельной работы студентов

- •9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

- •Лекция 1 (Раздел 1) роль инженерной экологии в снижении техногенной нагрузки на окружающую среду

- •Лекция 2 (Раздел 1)

- •Лекция 4 (Раздел 1)

- •Лекция 5 (Раздел 1) содержание профессиональной деятельности инженера-эколога

- •Инженер-эколог в системе экологического аудита

- •Инженер-эколог в системе страховой политики

- •Инженер-эколог на стадии проектирования

- •Инженер-эколог на стадии управления отходами

- •Инженер-эколог в условиях развития чрезвычайной ситуации

- •Лекция 3 (Раздел 2)

- •Лекция 6 (Раздел 2) принципы профессиональной деятельности инженера-эколога

- •Лекция 7 (Раздел 3) нормативно-правовые основы обеспечения экологической безопасности продукции и услуг

- •Лекция 9 (Раздел 4) строительство очистных сооружений по улавливанию отходящих газов и сточных вод

- •Абсорбция газовых примесей

- •Насадочные колонны

- •Тарельчатые колонны

- •Методы и способы очистки сточных вод от примесей.

- •Процессы и аппараты механической очистки сточных вод

- •Усреднители.

- •Решетки.

- •Глубокая очистка сточных вод.

- •Лекция 11 (Раздел 5) роль инженера-эколога в контроле загрязненности окружающей среды

- •Сущность инженерных исследований в экологии

- •Цель инженерного исследования в экологии

- •Объект инженерного исследования в экологии

- •Время инженерного исследования в экологии

- •Лекция 8 (Раздел 6) система управления качеством и управления охраной окружающей среды на предприятии

- •Требования, предъявляемые к системе управления окружающей средой (по гост р исо 14001-98)

- •Лекция 10 (Раздел 6) эколого-экономические аспекты природопользования в деятельности инженера-эколога

- •Перспективы развития экономики природопользования и природоохраны

- •Экономическое стимулирование оопс.

- •Финансовое регулирование природоохранной деятельности.

- •Лекция 13 (Раздел 7) Перспективные способы переработки отходов различных отраслей

- •Данные по крупным, средним и малым сельскохозяйственным организациям Белгородской области

- •Классификация отходов Отходы производства

- •Отходы потребления

- •Возможные направления использования отходов производства

- •Утилизация промышленных отходов

- •Источники углеродсодержащих отходов

- •Методы утилизации углеродсодержащих отходов

- •Технологии утилизации углеродсодержаших отходов

- •Технологии, основанные на химических методах обезвреживания

- •Технологии биологического обезвреживания

- •Технологии основанные на электрохимических методах

- •Лекция 14 (Раздел 8) Международное сотрудничество в области инженерной защиты окружающей среды

- •Международно-правовой механизм охраны окружающей среды Основные принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды

- •Международные организации в области охраны окружающей среды

- •Международно-правовая охрана животного и растительного мира

- •Международно-правовая охрана окружающей среды от загрязнения радиоактивными отходами

- •Заключение

- •Лекция 12 (Раздел 9) региональная и глобальная загрязненность атмосферы

- •Проблема охраны атмосферы, озонового слоя и околоземного пространства

- •Методические указания по изучению курса «введение в специальность "инженерная защита окружающей среды"»

- •Раздел 1

- •Вопросы для самопроверки

- •Раздел 1. Актуальность профессиональной деятельности инженера-эколога

- •Тема 1. Роль инженерной экологии в снижении техногенной нагрузки на окружающую среду

- •Раздел 2. Факторы формирования социального заказа на деятельность инженера-эколога

- •Тема 2. Подготовка инженеров, владеющих способами защиты окружающей среды

- •Тема 3. Социальный заказ на деятельность инженера-эколога

- •Тема 4. Объекты профессиональной деятельности инженера-эколога

- •Тема 5. Содержание профессиональной деятельности инженера-эколога

- •Тема 6. Принципы профессиональной деятельности инженера-эколога

- •Раздел 3. Роль инженера – эколога в обеспечении экологической безопасности в системах управления предприятием

- •Тема 7. Нормативно-правовые основы обеспечения экологической безопасности продукции и услуг

- •Тема 8. Система международных стандартов исо серии 9000 по системам качества для обеспечения деятельности предприятия требованиям экологической безопасности

- •Тема 9. Система управления качеством и управления оос на предприятии

- •Раздел 4. Роль инженера- эколога на предприятиях по предотвращению загрязнения окружающей среды

- •Тема 10. Строительство очистных сооружений по улавливанию отходящих газов и сточных вод

- •Тема 11. Эколого-экономические аспекты природопользования в деятельности инженера эколога

- •Раздел 5. Роль инженера эколога в контроле загрязненности окружающей среды

- •Тема 12. Региональная и глобальная загрязненность атмосферы.

- •Тема 13. Основные категории источников загрязнения водных ресурсов

- •Тема 14. Загрязнение почвы как результат некомпетентной административно-хозяйственной деятельности

- •Раздел 6. Приодоохранная стратегия в практической деятельности инженера-эколога

- •Тема 15. Экологические проблемы територий, регионов и городов

- •Тема 16. Экологизация производства и организация территориально-производственных комплексов с замкнутыми хозяйственными связями

- •Тема 17. Анализ инженерно-экологических проблем

- •Практические занятия по дисциплине «Введение в специальность» Практическое занятие №1 Тема занятия: «Материальный баланс веществ при сжигании основных видов топлива»

- •Теоретическая часть

- •Методика выполнения работы

- •Контрольное задание

- •Домашняя работа

- •«Расчёт количества выбросов загрязняющих веществ при сжигании разных видов твердого топлива»

- •Теоретическая часть

- •Методика выполнения работы

- •Исходные данные:

- •Контрольное задание

- •Тема занятия: «Оценка ущербов от загрязнения водоемов»

- •Теоретическая часть

- •Методика выполнения работы

- •Контрольное задание

- •«Оценка ущербов от загрязнения атмосферы котельными предприятий»

- •Методика выполнения работы

- •Тема занятия: «Расчет эффективности очистки сточных вод»

- •Теоретическая часть

- •Методика выполнения работы

- •Задание

- •Оформление отчета.

- •Дополнительная информация Флотатор.

- •Гидроциклон.

- •Биологический фильтр.

- •Тема: «Расчеты выбросов тяжелых металлов в атмосферу и максимальной приземной концентрации вредных веществ при выбросе нагретой воздушной смеси из одного источника».

- •Теоретическая часть

- •Методика выполнения работы

- •Контрольное задание.

- •Тема занятия: «Гидрогеологическое обоснование границ зон санитарной охраны водозаборов подземных вод. Методика исчисления размера ущерба от загрязнения подземных вод».

- •Теоретическая часть

- •Методика выполнения работы

- •Контрольное задание Задание №1.

- •Задание №2.

- •Тема занятия: «Экспертная оценка планирования природоохранных мероприятий»

- •Теоретическая часть

- •Методика выполнения работы

- •Оформление отчета

- •Тема занятия: «Теория организации сплошного мониторинга лесов заданного района»

- •Теоретическая часть

- •Методика выполнения работы

- •Контрольное задание

Усреднители.

При выборе способов и технологического оборудования для очистки сточных вод от примесей необходимо учитывать, что заданные эффективность и надежность работы любого очистного устройства обеспечиваются в определенном диапазоне значений концентраций примесей и расходов сточной воды. Большинство цехов машиностроительных предприятий характеризуется постоянством расхода и состава сточных вод, однако в некоторых технологических процессах имею г место кратковременные изменения, что может существенно уменьшить эффективность работы очистных устройств или вывести их из строя. Например, залповые сбросы отработанных технологических растворов в термических, травильных и гальванических цехах вызывают существенное увеличение концентрации тяжелых металлов в сточных водах на входе в очистные сооружения. Быстрое таяние снега, а также интенсивные дожди вызывают существенное увеличение расхода поверхностных сточных вод на входе в очистные сооружения.

Для обеспечения нормальной эксплуатации очистных сооружений в указанных случаях необходимо усреднение концентрации примесей или расхода сточной воды, а в некоторых случаях и по обоим показателям одновременно. С этой целью на входе в очистные сооружения устанавливают усреднители, выбор и расчет которых определяются характеристиками залповых сбросов. Исключение пиковых расходов воды, поступающей на очистку, позволяет более экономично и надежно проводить процесс.

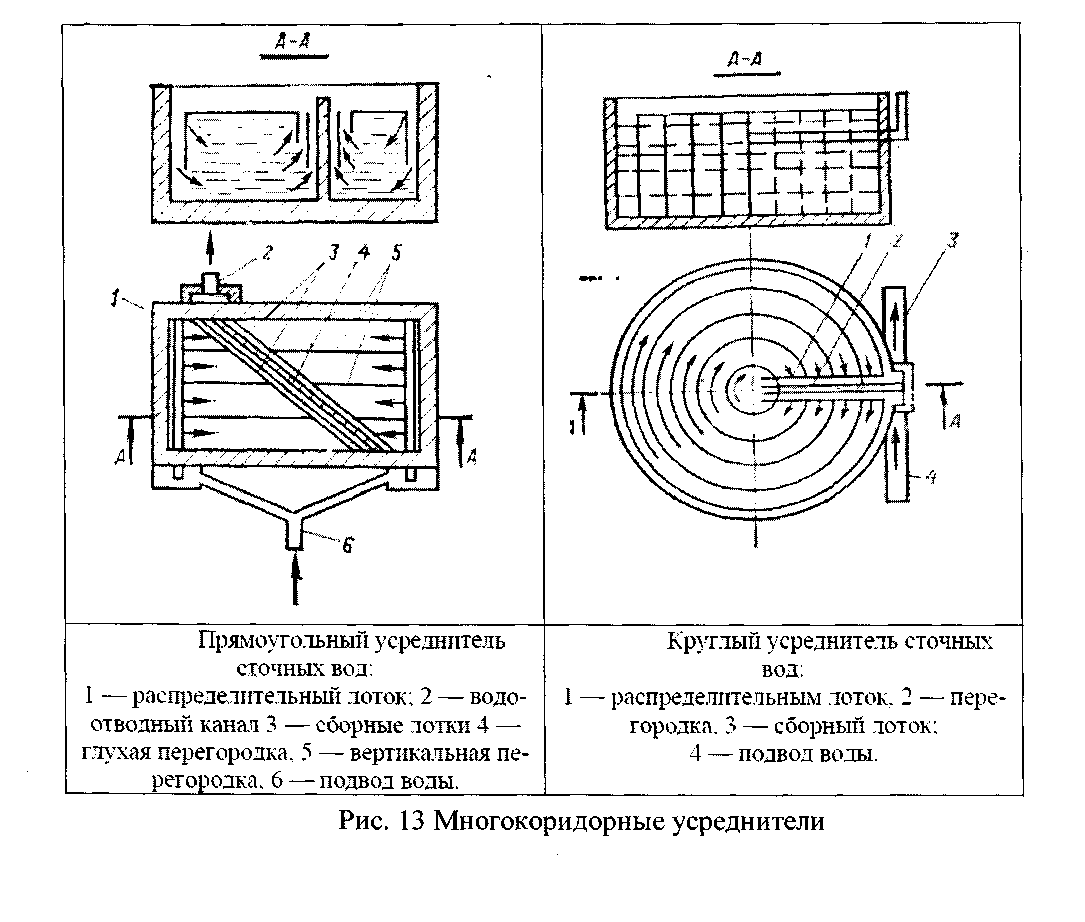

Усреднение проводят в контактных и проточных усреднителях. Контактные усреднители используют при небольших расходах сточной воды, в периодических процессах и для обеспечения высоких степеней выравнивания концентраций. В болынин-стве случаев применяют проточные усреднители, которые представляют собой много-коридорные (многоходовые) резервуары или емкости, снабженные перемешивающими устройствами. Многокоридорные усреднители могут быть прямоугольные и круглые (рис. 13). Усреднение в них достигается смешением струй сточной воды разной концентрации. Усреднение расхода воды достигается также при перекачке ее насосами. В этом случае усреднитель представляет собой простую емкость. Перемешивание жидкости может быть обеспечено и механическими мешалками или барботажем воздуха.

Решетки.

Очистка сточных вод от твердых частиц в зависимости от их свойств, концентрации и фракционного состава осуществляется методами процеживания, отстаивания, отделения твердых частиц в поле действия центробежных сил и фильтрования.

Процеживание — первичная стадия очистки сточных вод — предназначено для выделения из сточных вод крупных нерастворимых примесей размером до 25 мм, а также более мелких волокнистых загрязнений, которые в процессе дальнейшей обработки стоков препятствуют нормальной работе очистного оборудования. Процеживание сточных вод осуществляется пропусканием воды через решетки и волокноуловители.

Решетки применяют для улавливания из сточных вод крупных, нерастворенных, плавающих загрязнений. Попадание таких отходов в последующие очистные сооружения может привести к засорению труб и каналов, поломке движущихся частей оборудования, т.е. к нарушению нормальной работы. Решетки изготовляют из круглых и прямоугольных стержней. Зазоры между ними равны 16... 19 мм.

Решетки устанавливают на очистных станциях при поступлении на них сточных вод самотеком. Не применять решетки на очистных станциях допускается в случае подачи сточных вод насосами с установленными перед ними решетками с зазорами 16 мм или менее.

Решетки подразделяют на:

- подвижные и неподвижные;

- с механической или ручной очисткой;

- устанавливаемые вертикально или наклонно (как при самотечном, так и при напорном поступлении сточных вод).

Решетки, требующие ручной очистки, устанавливают в случае, если количество загрязнений не превышает 0,1 мЗ/сут. При большем количестве загрязнений устанавливают решетки с механическими граблями. Уловленные на решетках загрязнения измельчают в специальных дробилках и возвращают в поток воды перед решетками. Решетки размещают в отдельных помещениях, снабженных грузоподъемными приспособлениями. Расчетную температуру в здании с решетками принимают равной 16°С, а кратность обмена воздуха - 5.

Схемы механизированных решеток показаны на рис. 14.

Песколовки рассчитываются на максимальный расход сточных вод и проверяются на минимальный приток. Тип песколовки необходимо выбирать с учетом пропускной способности очистной станции, состава очищаемых производственных сточных вод и местных условий строительства. Число отделений песколовок надлежит принимать не менее двух, при этом все отделения должны быть рабочими.

В системах очистки наибольшее применение нашли песколовки с горизонтальным прямолинейным движением воды, горизонтальные с круговым движением воды, круглой формы с тангенциальным подводом воды и аэрируемые. Конструкцию сооружения выбирают в зависимости от количества сточных вод и концентрации твердых примесей.