Холера

.pdf

Холера – острое, особо опасное, инфекционное заболевание,

вызываемое холерными вибрионами, характеризующееся фекально-оральным механизмом передачи, выраженным

вызываемое холерными вибрионами, характеризующееся фекально-оральным механизмом передачи, выраженным

синдромом гастроэнтерита с

синдромом гастроэнтерита с  быстрым развитием выраженного эксикоза.

быстрым развитием выраженного эксикоза.

Периоды распространенияения  холеры

холеры

I период – от древнейших времен до 1817 года. В этот период холера была эндемичным заболеванием в странах Индостана (по берегам рек Ганга и Брахмапутры).

IIпериод – с 1817 по 1926 гг. зарегистрировано 6 пандемий холеры.

ВРоссии холера появилась впервые в 1823 году в Астрахани. В течение этого периода переболело холерой более 4,5 млн. человек. Из них около 2 млн. умерли. В Саратове холера впервые появилась в 1830г.

III период – с 1926 по 1960г. – формирование стойких эндемичных очагов холеры в Юго-Восточной Азии (Пакистан, Афганистан, Бангладеш и др.)

IV период – с 1961 года по настоящее время. Идет формирование седьмой пандемии холеры. С 1961 по 1994г. в мире зарегистрировано более 3,1 млн. случаев холеры. Сформировались стойкие эндемичные районы в Африке (Заир, Танзания, Камерун, Кения,

Сомали). С 1961

Сомали). С 1961 по 1989г. Холера в СССР была зарегистрирована в 11 республиках, где переболело 10733 человека.

по 1989г. Холера в СССР была зарегистрирована в 11 республиках, где переболело 10733 человека.

Этиология холерыы

Этиология холерыы

Возбудитель холеры – холерный вибрион, относящийся к семейству Vibrionaceae, роду Vibrio.

Возбудитель холеры – холерный вибрион, относящийся к семейству Vibrionaceae, роду Vibrio.

Имеет Н-видоспецифический и О-типоспецифический антигены.

В настоящее время известны следующие биовары холерного вибриона:

1)классический биовар «азиатской» холеры, выделенный Р. Кохом в 1882 году;

2)Биовар Эльтор, выделенный Готмехом в 1906 году;

3)Vibrio cholerae NONO1 серовар 139 серогруппы «Бенгал»

Основные свойства холерного вибриона

1)Способность продуцировать холероген (энтеротоксин), обуславливающий развитие диарейного синдрома.

2)Способность вырабатывать ряд других токсинов – шигоподобный токсин, NCT – токсин, ZOT – токсин, ACE – токсин, обладающих мембранотоксическими,

цитотоксическими, вибриоцидными свойствами.

3)Способность выделять ряд ферментов – нейраминидазу,

протеазу, амилазу, муцин.

Устойчивость холерныхых

Устойчивость холерныхых  вибрионов во внешней средесреде

вибрионов во внешней средесреде

1. Сохраняются:

Сохраняются:

-

- в испражнениях до 150 дней;

в испражнениях до 150 дней;

-в выгребных ямах – 106 дней;

-в почве – до 60 дней;

-на фруктах, овощах – от 1 до 25 дней;

-

-  в сливочном масле – до 30 дней.

в сливочном масле – до 30 дней.

2. Кипячение убивает возбудителя мгновенно, при T 56о - возбудитель погибает через 30 минут.

3. Высоко чувствителен к спирту, кислотам, 3%

раствору карболовой кислоты.

Эпидемиология холерыеры

Эпидемиология холерыеры

I. Источником инфекции являются:

I. Источником инфекции являются:

-больные любой формой холеры;

-реконвалесценты, продолжающие выделять

возбудителя;

-транзиторные вибрионосители.

Для детей чаще всего источником холеры являются взрослые.

II. Пути передачи:

1)водный;

2) контактно-бытовой (прямой, непрямой);

2) контактно-бытовой (прямой, непрямой);

3)пищевой;

4)смешанный.

III. Восприимчивость к холере высокая. Дети болеют наиболее часто в возрастной группе до 5 лет.

IV. Сезонность – летне-осенние подъемы заболеваемости.

IV. Сезонность – летне-осенние подъемы заболеваемости.

Патогенез холеры

холероген |

мембранотоксин |

||

Через GM |

|

|

|

рецепторы |

|

|

|

эпителия |

|

|

|

Активация |

Стимуляция |

Повышение |

|

проницаемости |

|||

аденилатциклазы |

продукции |

||

мембран энтероцитов |

|||

|

простагландинов |

||

|

и капилляров |

||

|

|

||

повышение цАМФ |

|

|

|

Стимуляция |

Стимуляция |

Выведение воды и |

|

кишечной |

кишечной |

электролитов из |

|

секреции |

секреции |

крови в кишечник |

|

Формирование обильной водянистой диареи

эндотоксин

Воздействие на слизистую желудка

Сокращение гладких мышц желудка и баугиниевой заслонки

Развитие

антиперистальтических волн и обильной рвоты из кишечника и желудка, а

затем рвоты «фонтаном»

Развитие обезвоживания (эксикоза) с выраженной потерей электролитов

Дегидратация |

Замедление тока |

Нарушение |

Гипокалиемия, |

||

гемодинамики |

гипонатриемия |

||||

тканей |

крови |

||||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

|

гипоксия |

|

|

|

|

Накопление недоокисленных |

|

|

|

||

ацидоз |

|

||||

продуктов, молочной кислоты |

|

||||

Нарушение обменных процессов на клеточном уровне – «катастрофа обмена» - дегидратация тканей, клеток, гипоксия, ацидоз

Судороги, гемодинамические нарушения, цианоз

Гиповолемический шок Гипокалиемия, гипонатриемия |

Олигурия, анурия, ОПН |

Классификация холерыеры

Классификация холерыеры

|

По типу |

|

По тяжести |

|

По течению |

|

|

|

|

|

|

1. |

Типичная |

1. |

Легкая форма |

1. |

Гладкое |

|

(желудочно- |

2. |

Среднетяжелая |

2. |

Негладкое |

|

кишечная) |

|

форма |

- |

с осложнениями |

2. |

Атипичная: |

3. |

Тяжелая форма |

|

(ОПН, ОССН); |

- |

молниеносная; |

|

|

- |

с наслоением |

- |

«сухая»; |

Критерии тяжести: |

|

вторичной |

|

- |

стертая; |

- |

выраженность |

|

инфекции; |

- |

бессимптомная; |

|

синдрома |

- |

с обострением |

- |

транзиторное |

|

эксикоза; |

|

хронических |

|

вибрионоситель- |

- |

выраженность |

|

заболеваний. |

|

|

|

|||

|

ство |

|

местных |

|

|

|

|

|

изменений |

|

|

|

|

|

|

|

|

Опорно-диагностическиеские  признаки холеры

признаки холеры

1. Характерный эпиданамнез.

Характерный эпиданамнез.

2. Острое начало болезни с обильной диареи.

2. Острое начало болезни с обильной диареи.

3.Нормальная температура тела

4.Характерный вид испражнений - «по типу рисового отвара».

5.

5. Присоединение обильной рвоты без предшествующей тошноты.

Присоединение обильной рвоты без предшествующей тошноты.

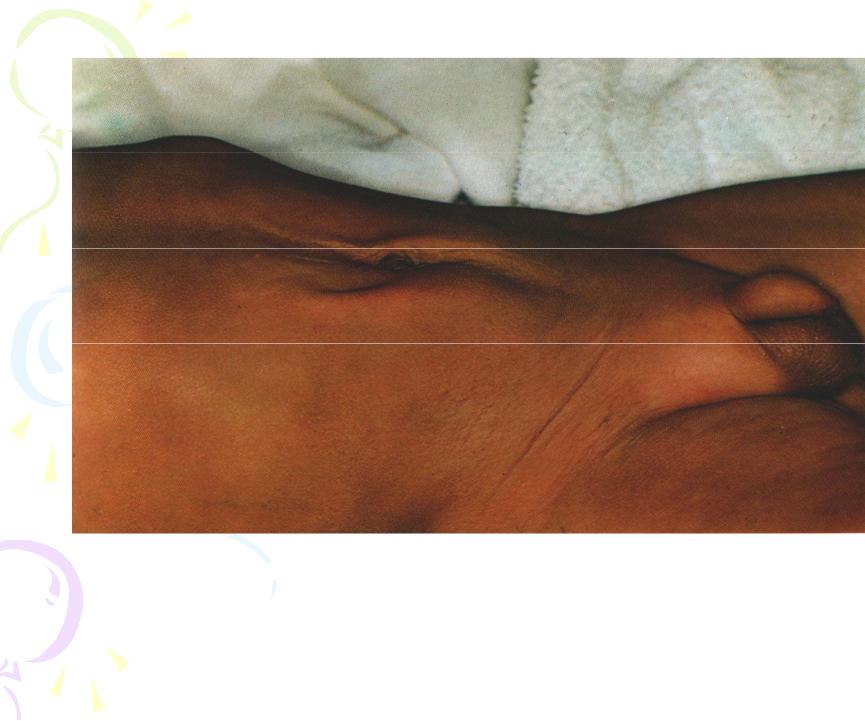

6.Быстрое развитие эксикоза, мучительная жажда, судороги.

7. Характерный вид (Facies cholerica, руки прачки), афония.

7. Характерный вид (Facies cholerica, руки прачки), афония.

Особенности холеры у детейдетей

1.Начало холеры может сопровождаться повышением

температуры до субфебрильных цифр.

2.Эксикоз развивается быстро и достигает в течение первых суток II – III степени.

3.Чаще развивается молниеносная форма холеры с развитием декомпенсированного эксикоза в течение 4 -5 часов от начала болезни.

4.Быстрое развитие токсикоза (адинамия, сопор), вплоть до комы.

5.У детей на фоне гипокалиемии и обезвоживания падает

артериальное давление (со спадением периферических вен), отмечаются аритмии, признаки пареза кишечника.

артериальное давление (со спадением периферических вен), отмечаются аритмии, признаки пареза кишечника.

6.Развитие судорожного синдрома клонического характера с выраженными конвульсиями, вплоть до развития тетании.

7.Летальность до 20%, причины:

-необратимые нарушения метаболических процессов;

- уремия, ОПН;

уремия, ОПН;

-наслоение бактериальной или вирусно-бактериальной

инфекции (пневмонии).

Умеренное обезвоживание – кожная складка не расправляется