- •Grundlagen der Phonetik

- •Лекции по теоретической фонетике немецкого языка

- •Саратов 2011

- •Содержание

- •1. Begriffsbestimmung.

- •2. Aufgaben und Gegenstandsbereich

- •3. Die Stellung der Phonetik unter anderen Disziplinen.

- •4. Phonetik im Fremdsprachenunterricht.

- •Vorlesung 2. Phonetische Forschungsrichtungen und -methoden Teilgebiete der Phonetik. Forschungsmethoden der Phonetik. Ausgewählte instrumentelle Messmethoden

- •1. Teilgebiete der Phonetik.

- •2. Forschungsmethoden der Phonetik.

- •3. Ausgewählte instrumentelle Messmethoden

- •Vorlesung 3. Phonetik und Phonologie Phonetik und Phonologie. Phonologische Grundbegriffe: Phon - Phonem - Allophon, Minimalpaar, distinktive Merkmale, phonologische Opposition. Phonologische Schulen

- •1. Phonetik und Phonologie.

- •2. Phonologische Grundbegriffe: Phon - Phonem - Allophon, Minimalpaar, distinktive Merkmale, phonologische Opposition.

- •3. Phonologische Schulen.

- •Vorlesung 4. Aussprachenorm. Aussprachenorm. Deutsch als plurizentrische Sprache. Geschichte der deutschen Ausspracheregelung. Die regionalen Varianten der Sprechnorm.

- •1. Aussprachenorm.

- •Aspekte der sprachlichen Standartisierung

- •2. Deutsch als plurizentrische Sprache.

- •Einige Indikatoren der Aussprachenorm

- •3. Geschichte der deutschen Ausspracheregelung.

- •4. Die regionalen Varianten der Sprechnorm. Deutsche Muntarten

- •Österreichisch

- •Schweizerdeutsch

- •Vorlesung 5. Lauterzeugung und Lautwahrnehmung Begriff der phonetischen Basis. Artikulation und Wahrnehmung

- •2. Artikulation und Wahrnehmung

- •Abb. 5. Der anatomische Aufbau des Brustkorbs (aus [Pompino-Marschall 1999: 21]).

- •Abb. 6. Der anatomische Aufbau des Kehlkopfes (aus [Pompino-Marschall 1999: 21]).

- •Abb 7. Glottiseinstellungen (aus [Tronka 2006: 23])

- •Abb. 8. Sagittalschnitt durch das Ansatzrohr (aus [Tronka 2006: 25])

- •Vorlesung 6. Phonetische Einheiten

- •Vorlesung 7. Vokale und Konsonante: artikulatorisch-akustische Merkmale

- •Vorlesung 8. Das deutsche Vokalensystem

- •Abb.13.

- •Vorlesung 9. Das deutsche Konsonantensystem

- •1. Artikulationsart (Artikulationsmodus)

- •2. Artikulationsstelle

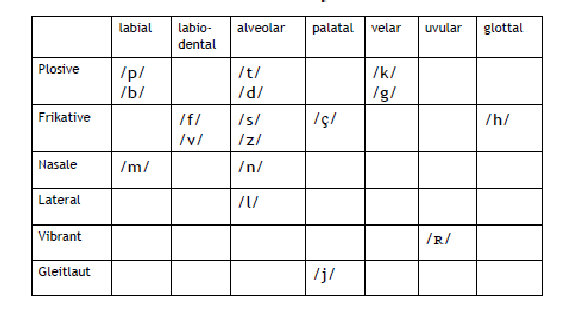

- •Abb. 21. Die deutschen Konsonanten

- •Stimmton, fortes und lenes

- •Vorlesung 10. Lautmodifikationen im Redestrom

- •1. Assimilation

- •2. Dissimilation

- •Struktur

- •Silbenarten

- •Silbenbau im Deutschen

- •Funktionen

- •Vorlesung 12. Suprasegmentale Phonetik

- •Phonetische Einheiten

- •Transkription – Phonetische umschritt

- •Intonation

- •2. Funktionen der Intonation

- •Vorlesung 6. Phonetische Einheiten

- •Vorlesung 10. Lautmodifikationen im Redestrom

- •1. Assimilation

- •2. Dissimilation

- •3. Koartikulation

- •Vorlesung 11. Sprechsilbe. Die Sprechsilbe: Eigenschaften, Struktur, Funktionen.

- •Struktur

- •Silbenarten

- •Silbenbau im Deutschen

- •Funktionen

- •Vorlesung 12. Suprasegmentale Phonetik

- •Библиографический список

2. Artikulationsstelle

Konsonanten unterscheiden sich sowohl durch die Art der Hemmung, die Artikulationsart, wie durch die Stelle, wo die Hemmung gebildet wird, die Artikulationsstelle:

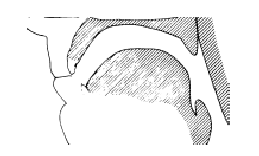

- bilabial: Beide Lippen bewirken die Hemmung.

Im Deutschen sind alle bilabial gebildeten

Sprechlaute Verschlusslaute: z.B. [b], [p] und [m]

Abb.

14.

Abb.

14.

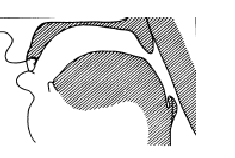

- labiodental: Die Unterlippe hebt sich gegen

die Oberzähne und bildet damit eine Enge:

z.B. [v] und [f]

Abb. 15.

- dental:Das

Zungenblatt (die Korona) hebt sich

dental:Das

Zungenblatt (die Korona) hebt sich

gegen die Rückseite der Oberzähne. Dadurch

wird eine Enge gebildet, wodurch die dentalen

Reibelaute [z] und [s] entstehen.

Abb. 16.

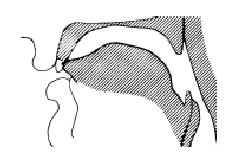

- alveolar:Das

Zungenblatt berührt die Alveolen

alveolar:Das

Zungenblatt berührt die Alveolen

hinter den oberen Schneidezähnen:

[d], [t], [l], [n], [r]

Abb. 17.

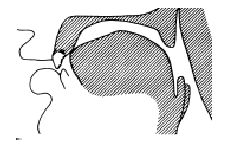

- palatal: Das Zungenblatt bildet eine Enge

beim Palatum, wodurch die palatalen Frikative

[j] und [ç] gebildet werden.

Abb. 18.

- velar: Der Zungenrücken (das Dorsum) bildet

eine Enge oder einen Verschluss am Velum:

[x], [ŋ], [g], [k]

Abb. 19.

- uvular:Das

Zäpfchen (Uvula) bildet mit dem

uvular:Das

Zäpfchen (Uvula) bildet mit dem

hochgezogenen Zungenrücken einen

Verschluss, der abwechselnd gesprengt

und wiederhergestellt wird. Dadurch

entsteht das uvulare [R].

Abb. 20.

Es werden auch zwei glottale Konsonanten unterschieden, nämlich der Hauchlaut [h] und der vokalische Neueinsatz. Da sie im Kehlkopf (in der Larynx) gebildet werden, heißen sie auch ‚Laryngale’.

Abb. 21. Die deutschen Konsonanten

Stimmton, fortes und lenes

Wenn die Stimmlippen bei der Bildung eines Konsonanten Stimmton produzieren, nennt man den betreffenden Konsonanten ‚stimmhaft’; wenn kein Stimmton produziert wird, ist der Konsonant ‚stimmlos’.

Die Begriffe ‚Fortis’ (Plural: Fortes; Bedeutung: ‚hart’, ‚stark’) und ‚Lenis’ (Plural: Lenes; Bedeutung: ‚weich’) beziehen sich nicht direkt auf den Stimmton. Die Bildung der stimmlosen Konsonanten, der Fortes, erfolgt energischer, mit größerer Spannung, als die Bildung der stimmhaften Konsonanten, der Lenes. Dies hängt damit zusammen, dass bei den stimmhaften Konsonanten ein Teil der totalen Energiemenge, die für die Bildung eines Sprechlautes gebraucht wird, für die Erzeugung des Stimmtons verwendet wird. Bei den stimmlosen Konsonanten wird die ganze verfügbare Energie im Ansatzrohr für die Artikulation verwendet.

Vorlesung 10. Lautmodifikationen im Redestrom

Warum enstehen Lautmodifikationen im Redestrom? Die Antwort liegt klar auf der Hand: die augesprochenen Laute bilden ein Lautkontinuum, im Redestrom wirken sie auf einander ein. Einer der Gründe ist die Besonderheiten der deutschen Artikulationsbasis, denn wie bekannt, ist die Artikulation der deutschen Aussprache sehr kräftig, wo dass Nachbarlaute stark beeinflusst werden können – vor allem die Konsonanten, Vokale sind akustisch selbständiger, sie sind weniger der Lautbeeinflussung ausgesetzt.

Im Redestrom können unterschiedliche Lautmodifikationen enstehen, typisch für das Deutsche sind: Assimilation; Dissimilation; Koartikulation, die oft Elision bzw. Tilgung bewirkt