Археологический словарь

.pdf

Фото 99. Каменный рельеф, украшавший ворота Богазкёя.

ХЕФРЕН (Chephren), Хафра или Хафре, фараон IV династии в Египте. Построил вторую пирамиду в группе Гизы. С именем X. связан также Великий сфинкс. X. правил около

2540 г. до н.э.

ХИЗЕРИ-БЁРН (Heathery Burn), пещера (в настоящее время разрушена) близ Стэнхопа, графство Дурхэм. В позднебронзовом веке здесь жила небольшая группа кузнецов. Бронзовые изделия типов Х.-Б. встречаются в кладах Северной Англии 8–7 вв. до н.э. и представляют собой английский вариант индустрии Даурис. Использование свинцовистой бронзы, до сих пор известной лишь в уилбертонском комплексе Южной Англии, теперь распространяется и на север.

ХИЛАНИ (hilani или bit-hilani), планировка помещений для приема, включающая портик (с числом колонн от одной до трех), прямоугольное тронное помещение, обычно также ряд кладовых. Все помещения расположены перпендикулярно к оси здания. Лестница, ведущая в верхний этаж, начинается из портика. Такая архитектурная система развилась в сиро-хеттской области в начале 1-го тысячелетия до н.э., иногда использовалась ассирийцами. Древнейшие образцы X. известны за тысячу лет до этого в Телль-Атчане.

Рис. 181. Лодка из Хиортспринга.

ХИОРТСПРИНГ (Hjortspring), небольшое болото на о. Альс (Дания), где были обнаружены вотивные клады доримского железного века (примерно 200 г. до н.э.). Среди находок выделяются лодка (рис. 181), множество щитов, копий и мечей. Лодка изготовлена из досок без применения гвоздей. Длина ее достигала 58 футов (17,7 м), на борту могли разместиться около 50 гребцов. Нос и корма были приподняты и снабжены выступами для тарана.

ХИРБЕТ-КЕРАК (Khirbet Kerak, древн. Бет-Йерах), находится на западном берегу р. Иордан, в том месте, где она вытекает из Галилейского моря. Раскопки, проводившиеся здесь в 1945–1946 гг., выявили небольшой укрепленный город, населенный в течение всего раннебронзового века (3-е тысячелетие до н.э.). Название Х.-К. получила характерная керамика 2600 г. до н.э., встречающаяся от Джудейде на Амукской равнине до Лахиша на юге. Черно-лощеная посуда с красной внутренней поверхностью часто украшена рельефным орнаментом, каннелюрами. Происхождение ее связывают с Южным Кавказом (см. Куро-аракская культура), откуда она попала на юг в результате миграции предков хеттов, как считает Л.Вулли.

ХЛОПОК (англ. cotton). Наиболее ранние сведения о X. относятся к Новому Свету (около 3500–2300 гг. до н.э., долина Техуакан в Центральной Мексике, докерамические поселения перуанского побережья того же периода). X. произрастал в Северо-Восточной Мексике около 1800 г. до н.э., на юго-западе США он появляется в 1-м тысячелетии до н.э. В Старом Свете X. выращивали в цивилизации долины Инда, в Мохенджо-Даро к 2500 г. до н.э. его использовали для изготовления тканей и веревок. Культурные сорта X. происходят от африканских диких видов, однако в африканской археологии X. впервые появляется в культуре Мероэ (5 в. до н.э.). Все виды X. в Старом Свете имеют 13 больших хромосом, тогда как дикие виды в Америке имеют 13 малых хромосом. Тот факт, что культурные виды X. в Западном полушарии имеют 26 хромосом (13 больших и 13 малых), вызвал предположение, что азиатский вид был занесен в Америку пришельцами, переплывшими Тихий океан, после чего эта разновидность была скрещена с дикой местной формой. Альтернативное объяснение сводится к тому, что в древние времена в Южной Америке существовал дикий вид X. с 13 большими хромосомами, который затем исчез.

ХОАБИНЬ (Hoabinh), мезолитическая или неолитическая культура Юго-Восточной Азии (типичный памятник находится во Вьетнаме), представленная в основном находками оббитых и полированных каменных топоров. Большое значение имело ее положение между древнейшими рисопроизводящими центрами Китая и Индии, а также ее предполагаемая роль в распространении опыта земледелия на Индонезию и Тихоокеанский бассейн.

HOMO, род, включающий современного человека (Homo sapiens), неандертальца (Homo neanderthalensis) и в большинстве современных систем человека прямоходящего (Homo erectus), или питекантропа.

HOMO SAPIENS (лат.). Останки человека современного типа появляются в отложениях заключительной фазы верхнего плейстоцена около 35 000 г. до н.э. или немного раньше, если принять радиоактивную дату, полученную в пещере Ниа. В Евразии древнейшие кремниевые индустрии, связанные с Н. s., относятся к верхнепалеолитическому пластин- чато-резцовому типу. Современный человек вытеснил неандертальский тип (или развился из него), новая верхнепалеолитическая технология заменила мустьерскую. До сих пор нерешенными являются проблемы происхождения и его взаимоотношений с неандертальским человеком. Некоторые специалисты считают, что одна ветвь неандертальцев перешла в современный тип, эта точка зрения подкрепляется тем, что в обработке кремня мустье и верхнего палеолита наблюдается преемственность развития. Другие ученые утверждают,

что Н. s. появляется где-то за пределами Европы (регион пока не локализован, хотя предполагается Юго-Западная Азия) и затем движется на запад, уничтожая неандертальцев и распространяя новые пластинчато-резцовые индустрии. Одно время считалось, что эту теорию подтверждает существование гибридной популяции сапиенс-неандертальского типа в пещерах горы Кармел мустьерского периода, но последние исследования как будто отклоняют такую интерпретацию материала. Остатки скелетов этого периода настолько ограниченны, что вопрос следует пока оставить открытым (рис. 182).

Рис. 182. Черепа гоминидов. Сравнительная таблица:

а — горилла; b — австралопитек; с — homo erectus; d — неандерталец; е — homo sapiens.

HOMO HABILIS (лат.), «человек умелый», ранний вид человека, останки которого обнаружены в том же слое, что и кости зинджантропа (австралопитека бойсовского — australopithecus boisei) в Олдувае. Автор раскопок доктор Льюис Лики утверждал, что кости H. h. обнаруживают черты, отличающиеся от остальных австралопитеков (большой объем мозга, подвижный большой палец, форма черепа) и приближающие их к человеку прямоходящему и последующим видам. Лики допускал также, что Н. h. изготовил орудия, обнаруженные в этом слое. Многие антропологи считают, что Н. h. входит в число разновидностей рода австралопитеков, хотя он может представлять и отдельный вид.

HOMO ERECTUS (человек прямоходящий), или питекантроп, вымерший вид человека. H. e. жил в среднем плейстоцене, около полумиллиона лет назад. Он имел невысокий рост, чуть больше 5 футов (1,5 м), прямую походку, покатый лоб, выступающие надбровные дуги; подбородок отсутствовал. По объему мозга (900–1200 куб. см) занимал проме-

жуточное положение между австралопитеком и неандертальским человеком (рис. 182 с).

Наиболее известные находки сделаны на Дальнем Востоке (Ява, Чжоукоудянь), в Восточной Африке (Олдувай, слой II), Северной Африке (Тернифин и Сиди Абдуррахман) и в Европе (гейдельбергский человек, Вертешселлош). На африканских стоянках люди H. e.

изготавливали ручные рубила, но в Чжоукоудяне и Вертешселлоше найдены лишь галечные орудия и чопперы. В Чжоукоудяне были получены доказательства знакомства H. e. с огнем.

ХОРСАБАД (Khorsabad, древн. Дур-Шаррукин), «крепость Саргона», расположен близ г. Мосул. Город был основан Саргоном в 717 г. до н.э., площадь составляла 1 кв. милю (259 га). На территории города находился великолепный дворец, существовавший до смерти своего основателя (705 г. до н.э.). Обнаружен Боттой в 1843 г., который считал его Ниневией. Здесь была найдена древняя скульптура и памятники клинописи. Дальнейшие работы проводились В.Пласом в 1852–1854 гг. и Восточным институтом Чикаго в

1928–1935 гг.

ХОТЫЛЕВО, самая северная мустьерская стоянка, расположена в бассейне р. Десна (54 ° с. ш.), близ г. Брянск. Для кремневой индустрии характерна леваллуасская техника раскалывания. Орудия крупных размеров, наиболее полно представлены двусторонние рубильца, скребла и остроконечники (табл. 4, 5), зубчато-выемчатые и верхнепалеолитические формы малочисленны.

Н.Л.

ХОУПВЕЛЛ( Hopewell), культура Вудленда с центром на территории штатов Иллинойс и Огайо (США). X. является одной из наиболее развитых индейских культур Северной Америки, характерными являются конические или куполообразные погребальные насыпи, большие огороженные площадки с земляными стенами, высококачественная керамика с шнуровым или вдавленным орнаментом. Развивалось земледелие, благодаря торговле поступали экзотические товары из различных частей континента. X. знаменита произведениями искусства малых форм, например резными курительными трубками, украшениями, вырезанными из медной фольги или слюды, церемониальными обсидиановыми ножами. Культура, вероятно, развилась в последних веках до н.э. и к 400 г. н.э. исчезает.

ХОХОКАМ (hohokam), оседлая земледельческая культура, которая развилась из культуры Кочис в Южной Аризоне к 100 г. до н.э. С утверждением оседлого образа жизни появляются большие поселки, развивается ирригация. В 500–900 гг. носители X. заимствовали в мексиканских культурах насыпи-платформы и площадки для игры в мяч. Примерно в 1000 г. ввозятся первые медные предметы, с 1100 г. некоторые группы начинают сооружать пуэбло под влиянием Анасази. После 1400 г. ситуация становится менее понятной. Территория X. вдоль рек Гила и Солт, по-видимому, забрасывается, оставшиеся группы могли стать родоначальниками исторических индейцев пима и папаго.

ХРОНОЛОГИЯ (англ. chronology), см. Датировка.

ХТОНИЧЕСКИЙ (англ. chthonic), принадлежащий к подземному миру.

ХУРРИТЫ (Hurri), народ, впервые зафиксирован к юго-западу от Каспийского моря в 2300 г. до н.э. Отсюда они передвигаются в Сирию, где основываются несколько царств, из которых особого внимания заслуживает Митанни (1500 г. до н.э.). Пантеон X. отличался от религиозных представлений их соседей, зафиксирован в скальном святилище Язылыкая хеттами. Язык известен по коллекции религиозных текстов и позже по архивам Телль-эль-Амарны, он не связан с какой-либо языковой семьей. Сирийская часть территории была поглощена ассирийской империей, но область Урарту осталась независимой и в более позднее время.

ХЮЮК (hüyük), турецкий термин, соответствующий теллю.

Ц

ЦАРСКИЕ КУРГАНЫ скифов Северного Причерноморья, сосредоточены на Нижнем Днепре в районе Никополя и Запорожья и датируются в основном 4 и началом 3 в. до н.э. Курганы: Солоха, Чертомлык, Александрополь, Толстая могила и др. Известны такие курганы и на Керченском п-ове (Куль-Оба) и около Ростова. Они характеризуются высокими насыпями (20 м) и погребальными сооружениями, опущенными в грунт до 10–12 м (из входной ямы отходят одна или несколько подземных камер-катакомб). Иногда подземные камеры соединяются с входными ямами при помощи подземных коридоров, достигающих в длину 10–12 м. На Керченском п-ове погребальные сооружения представляют собою грандиозные наземные склепы, возведенные из камня. Главные погребенные положены в роскошной одежде, в сложных погребальных уборах, закрыты покрывалами. Все это расшито многочисленными золотыми бляшками и пластинами. Вместе с ними и в особые тайники кладутся золотые украшения, ритуальные сосуды из драгоценных металлов и парадное оружие — мечи в ножнах, украшенных золотыми пластинами, лук и стрелы в футлярах (горитах) с золотыми накладками. В камерах-катакомбах помещались запасы вина в амфорах, бронзовые котлы и т.д. Погребения главных лиц обычно сопровождаются захоронениями насильственно убитых слуг («оруженосцев», «виночерпиев» и т.д.). Устраивались и захоронения верховых коней (от 1 до 12) в отдельных, специально вырытых могилах. Рядом с могилами коней находились и погребения нескольких «конюхов». Характерно для Ц. к. нахождение в них высокохудожественных произведений греческих торевтов и ювелиров, сделанных по специальным заказам скифской знати: золотая пектораль из Толстой могилы, золотой гребень из Солохи, электроновый сосуд из Куль-Обы, серебряная ваза из Чертомлыка (фото 78–83, 100) и др. На таких изделиях часто имеют место многофигурные композиции, воплощающие различные сюжеты из скифской мифологии. Наиболее богатые из этих могил рассматриваются исследователями как погребения скифских царей, остальные же — как погребения представителей скифской знати. В ряде случаев Ц. к. (Солоха, Толстая могила) содержат основные центральные могилы (над которыми насыпался курган) и боковые (впущенные гробницы в готовый курган). В одном кургане сочетаются главное мужское с главным женским погребением. По торжественности обряда и богатству погребального инвентаря боковые и основные могилы оказываются равноценными. Это дает основание думать, что Ц. к. являлся усыпальницей знатной семьи, и в каких-то случаях даже царской.

И.Я.

Фото 100. Золотой гребень из кургана Солоха.

ЦАРСТВА (англ. Kingdoms), Древнее, Среднее и Новое, условное название, означающее три эпохи в истории Древнего Египта, которые разделяются периодами упадка и беспорядков. Древнее царство охватывает III-VI династии (2700–2200 гг. до н.э.), Среднее цар-

ство — XI-XIII династии (2100–1650 гг. до н.э.), а Новое — XVIII-XX династии (1580– 1075 гг. до н.э.).

ЦЕНТУРИАЦИЯ (англ. centuriation, нем. Hundertereinleilung), практика разделения мест-

ности вокруг созданной римской колонии дорогами или другими границами на квадратные участки, обычно со стороной в 776 ярдов (709,6 м), служившие наделами колонистам.

ЦЕРЕМОНИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР (англ. ceremonial centre), архитектурный комплекс, который отличается от поселка или даже города тем, что он полностью или частично состоит из построек религиозного или административного назначения. В дописьменный период Ц. ц. использовались обитателями прилегающего района, большую часть года жившими разбросанно в сельской округе. Такая модель поселения была распространена в некоторых частях Нового Света.

ЦИКЛОПИЧЕСКАЯ КЛАДКА (англ. Cyclopean masonry, нем. Kyklopenmauerwerk),

кладка, использующая крупные камни неправильной формы, тесно прилегающие друг к другу. Древние греки приписывали стены Тиринфа, построенные таким способом микенцами, мифическим одноглазым циклопам. Техника Ц. к. широко распространена в Средиземноморье (нурага, навета, талайот, торре), иногда использовалась инками и другими андскими народами.

ЦИРКУМПОЛЯРНЫЕ КУЛЬТУРЫ (англ. circumpolar cultures, нем. Zirkumpolarkulturen), группа родственных культур в лесной зоне Евразии, распространенных к северу от региона, где было возможно оседлое земледельческое хозяйство. Несмотря на то что южнее утвердился неолит и даже бронзовый век, носители Ц. к. оставались полукочевыми охотниками и собирателями. Научившись керамическому производству от более южных соседей, они изготавливали яйцевидные сосуды с ямочным или гребенчатым орнаментом. К числу характерных орудий принадлежит охотничье и деревообрабатывающее снаряжение, часто из сланца. Наскальные рисунки и находки свидетельствуют о знакомстве с лодками, лыжами, санями, подвижность этих племен подтверждается так-

же дальней торговлей. Памятники Ц. к., как поселения, так и могильники, обычно расположены рядом с водой. Важную роль в хозяйстве играло рыболовство.

ЦИСТА (лат. cista), каменный ящик для захоронения, состоящий из тонких плит.

ЦОНА, пещерный многослойный памятник ашело-мустьерского времени, расположенный в Закавказье, в верховьях р. Квирила, на высоте 2 150 м над уровнем моря. Древнейшие слои относятся к ашелю и мустье. Типологически материал близок к Кударо I, орудия представлены в основном ручными рубилами, режущими и рубящими формами. Автор исследований А.Н.Каландадзе считает пещеру охотничьим лагерем.

Н.Л.

Ч

ЧАВИН (Chavin), Чавин де Уантар, церемониальный, центр на высоте 10 000 футов (3 048 м) в североперуанских Андах. Постройки, в которых выявлено несколько периодов реконструкции, представляют собой различные храмовые платформы, содержащие ряд связанных между собой галерей и камеры на разных уровнях. В древнейшей части комплекса был найден Лансон — гранитный блок высотой 4,5 м, на котором вырезана человеческая фигура с клыками кошачьего хищника и змеями вместо волос (фото 101). Рельефными украшениями сходного стиля украшены притолоки, двери и карнизы. Во внешнюю стену одной из платформ были вмонтированы каменные головы человека и ягуара. Происхождение культуры Ч. пока неясно. Аналогии затрудняются отсутствием достоверной хронологии, древнейшая керамика (Рокас) в самом Ч. может быть древнее 1200 г. до н.э. Стиль Ч. быстро распространяется по всему Северному Перу, в горах (Котос) и на побережье, где местный стиль носит название «Купиниске». Камень здесь встречается редко, горную архитектуру заменяют постройки из сырцового кирпича. Каменная скульптура также отсутствует, однако на керамике, тканях, металлических и костяных изделиях по всему центральному побережью Перу появляются изображения ягуаров и чавинская символика. Дальше к югу сильное и долгое влияние Ч. обнаруживает культура Паракас. Ч. можно считать первым стилистическим горизонтом в Перу.

Фото 101. Обелиск Лансон из Чавин де Уантара.

ЧАГАР-БАЗАР (Chagar Bazar), телль у р. Хабур в Восточной Сирии, раскопан Мэллоуном в 1934–1937 гг. На нем выявлена стратиграфическая последовательность различных

типов доисторической керамики, особенно халафской. Ч.-Б. был заселен вплоть до 1400 г. до н.э.

ЧАЙЛД (Childe), Вир Гордон (1892–1957 гг.), один из ведущих археологов середины 20 в., профессор в Эдинбурге, а затем в Лондоне. После выхода в отставку вернулся на родину в Австралию, где и умер. Основной его заслугой, по-видимому, является перемещение акцента с изучения артефактов на изучение общества или по крайней мере культур, восстанавливаемых на их основе. Степень охвата Ч. доисторического материала по всей Европе была непревзойденной. Помимо множества работ по первобытной истории

(«На заре европейской цивилизации» — «Dawn of european civilization», 1-е изд., 1925 г.),

он написал несколько трудов по методологии («Социальная эволюция» — «Social evolution», 1951 г., «Восстановление прошлого» — «Piecing together the past», 1956 г.), ко-

торые представляли собой значительный прогресс в этой области.

ЧАНХУ-ДАРО (Chanhudaro), двойной телль на восточном берегу р. Инд в Пакистане, к югу от Мохенджо-Даро. Раскопан Э.Маккеем в 1935–1936 гг. Первый холм содержал только материалы цивилизации долины Инда. Три нижних горизонта второго холма принадлежали к тому же времени. Они были перекрыты довольно бедными слоями типа Джхукар и Джангар, последний, вероятно, исторического времени.

ЧАН-ЧАН (Chan Chan), столица империи Чиму, расположена близ современного города Трухильо (Перу). Занимает площадь около 14 кв. миль (3 626 га), население, по некоторым подсчетам, составляло до 40 000–50 000 человек. Включает 9 прямоугольных комплексов, огороженных стенами. Разделялись орошаемыми садами и могильниками. Каждый комплекс представлял собой, вероятно, территорию клана и включал хранилища, резервуары, платформы из сырцового кирпича, дворцы, стены которых были украшены глиняными рельефами.

ЧАТАЛ-ХЮЮК (Çatal Hüyük), один из наиболее ранних городов мира, находится на краю конийской долины на юге Центральной Турции, раскопан Меллаартом в 50-х и 60- х гг. Исследовано 12 строительных горизонтов, охватывающих период с 6150 г. до н.э. (радиоуглеродная датировка). Жители Ч.-Х. изготавливали керамику, у них было развито земледелие, выращивались пшеница (однозернянка и двузернянка), ячмень, горох, вика. В Ч.-Х. разводили овец и крупный рогатый скот при сохранении охоты. Расширялась торговля обсидианом и морскими раковинами. Высокого уровня достигла обработка кремневых орудий, заслуживают внимания полированные обсидиановые зеркала. Исследована любопытная архитектура; сырцовые строения прямоугольной формы были полностью совмещены друг с другом, доступ в них был возможен только со стороны крыш, по которым осуществлялось все движение в городе. Часто встречаются святилища, украшенные головами быков, углубленными контурными изображениями животных, богатыми сериями стенных фресок, а также рельефом, найдено большое количество резных каменных статуэток, изображающих мать-богиню или, реже, мужчин. Мертвые помещались под глиняными платформами.

«ЧАША ДЛЯ БЛАГОВОНИЙ» (англ. incence cup, нем. Weihrauchschale), или «карлико-

вый сосуд» (англ. pygmy vessel), небольшие сосудики, сопровождающие костяк или погребальную урну в курганах уэссекской культуры в Англии (1400 г. до н.э.). Выделяются несколько основных типов (рис. 183). Происхождение их неясно, в качестве возможных очагов предполагались культура Шассе (Франция) и местная культура Райнио-Клэктон. Назначение «Ч. д. б.» также неизвестно. Название является чисто условным, возникло при попытке объяснить отверстия в стенках некоторых таких сосудов.

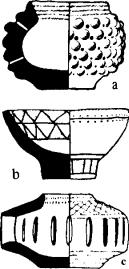

Рис. 183. Чаши уэссекской культуры:

а — тип Ментон или «виноградная чаша»; b — тип Элдборн; с — с прорезями.

ЧАШЕВИДНЫЙ ЗНАК (англ. cup mark, cup-and-ring mark, нем. Schälcher), вырезанное в камне чашевидное углубление, часто окруженное концентрическими кругами, которые в свою очередь могут быть разделены радиальными линиями. Такой орнамент встречается на природных валунах в нагорной Британии, на менгирах, плитах цист культуры фуд вессел, часто в комплексе с каменными кольцами. Классические Ч. з. принадлежат к бронзовому веку, но встречаются на коридорных гробницах (например, Клэйва), а также в НьюГрейндже, где аналогичная резьба находит параллели в Северо-Западной Испании.

ЧАШЕВИДНЫЙ КУРГАН (англ. bowl barrow, нем. «Schüssel» Hügelgrab), см. Курган.

«ЧЕЛНОКИ», каменные овальные изделия с поперечным желобком, украшенные нарезным геометрическим орнаментом (табл. 11, 28, 39, 45). Назначение трактуется по-разному (полировальники для древков стрел, маховички для добывания огня путем сверления). Встречаются в ряде неолитических культур (сурско-днепровская, днепро-донецкая).

ЧЕРЕПАХОВИДНЫЙ НУКЛЕУС (англ. tortoise core), см. Леваллуа.

ЧЕРЕШКОВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ КУЛЬТУРЫ (англ. tanged point cultures), группа культур постгляциального периода, в которых набор орудий включает небольшие черешковые или плечиковые наконечники (аренсбургская, гамбургская). Поскольку черешковые наконечники встречаются как в более ранних, так и более поздних индустриях, термин малоупотребителен.

ЧЕРЕШОК (англ. tang), узкий выступ в основании орудия для закрепления его на рукояти

(рис. 15 е).

ЧЕРНО-КРАСНАЯ КЕРАМИКА (англ. black-and-red ware, нем. Shwarzrote Ware), крас-

ная посуда с верхом и внутренней поверхностью черного цвета, распространена на п-ове Индостан в железном веке. Впервые появляется на поздних поселениях южной границы цивилизации долины Инда, типа Лотхала. Ч.-к. к. была характерной чертой культуры Банас. В 1-м тысячелетии она распространилась наряду с железом и мегалитическими памятниками в Южной Индии (см. Брахмагири).