Археологический словарь

.pdf

М

МАГЛЕМОЗЕ (Maglemose), первая культура мезолита североевропейской равнины. Образ жизни был приспособлен к лесным и приозерным условиям. Набор орудий включал микролиты, инструменты деревообработки, такие, как оббитые топоры и тесла, наконечники копий из кости или рога, рыболовные принадлежности (рис. 86). Встречаются деревянные луки, весла и выдолбленные каноэ; была одомашнена собака. Наиболее ранние стадии (Стар Карр) восходят к 8000 г. до н.э. (пребореальная пыльцевая зона), но культура продолжает существовать в бореальном периоде до 5000 г. до н.э.

Рис. 86. Орудия.

МАГНИТОМЕТР (англ. magnetometer), прибор для измерения интенсивности магнитного поля Земли в любой точке. Когда ток проходит через катушку, помещенную в емкость с водой или спиртом, протоны атомов водорода располагаются в соответствии с магнитным полем. Когда ток исчезает, протоны вновь выстраиваются под воздействием земного поля, о его силе говорит частота их вращения. Это порождает слабый ток, идущий от банки к прибору и регистрируемый на шкале. Полученные цифры наносят на диаграмму, которая обнаруживает аномалии в силе поля. Обычно они связаны с железными предметами, печами, очагами и т.п. (см. Археомагнитный метод) или ямами и рвами (в почвенном слое магнитные свойства выражены сильнее, чем в подпочвенных). Эти особенности могут быть быстро установлены без шурфовки, в наиболее перспективных местах проводятся

раскопки.

МАГОЗИЙСКАЯ ИНДУСТРИЯ (Magosian), каменная индустрия, обнаружена в восточной части Африки южнее Сахары. Характерными орудиями являются небольшие наконечники, микролиты и небольшие пластины, которые встречаются наряду с более тяжелыми орудиями предшествующей фазы (Коломбо Фоллз).

МАДЛЕН (Magdalenian), финальная культура палеолита большей части Западной Европы, получила название по стоянке Ла-Мадлен в Дордони. Центр культуры находился в Юго-Западной Франции — Восточной Испании, но элементы, характерные для поздних стадий, присутствуют в Британии (Крезвелл Крэгз) и на востоке — до Юго-Западной Германии и Польши. Мадленская культура, подобно общинам начала верхнего палеолита, проявляет признаки адаптации к холодному климату последнего (вюрмского) оледенения. Важным источником пищи был северный олень. Мадленские люди знамениты своим пе-

щерным искусством (Альтамира), а также искусством малых форм (изделия из кости).

Одним из характерных орудий позднего М. является гарпун (рис. 87). Культура охватывает период 15 000–10 000 лет до н.э.

Рис. 87. Мадленские костяные орудия: а, b — гарпуны; с — «жезл начальника».

МАИС (англ. maize). Первоначальный центр выращивания М., вероятно, находился в Северной Мезоамерике. Дикорастущий предок М. (до настоящего времени не сохранился), по-видимому, произрастал на мексиканском нагорье еще 80 000 лет назад, но первые археологические свидетельства происходят из долины Техуакан, на юге Центральной Мексики, где в отложениях фазы Эль-Риего (7000–5000 гг. до н.э.) найдена пыльца и обглоданные кочерыжки початков дикого М. Растения со следами культивации появляются в следующей фазе — Кошкатлан (5000–3500 гг. до н.э.), в то же время дикорастущие злаки по-прежнему составляют 90% рациона. М., по-видимому, был окультурен независимо в нескольких местах. Вид Нальтель выращивался в Сьерра де Тамаулипас (СевероВосточная Мексика) к 2500 г. до н.э., народ Кочис (юго-запад США) начал выращивать М. между 3600 и 2000 гг. до н.э., восточной части США эта культура достигла только к началу нашей эры. На юге М. выращивали, возможно, около 3000 г. до н.э. В Перу М. появляется на севере центрального побережья еще в позднем докерамическом периоде (2500– 1800 гг. до н.э.), затем распространяется по всему побережью. В горном Перу примитивная форма М. найдена в пещерах долины Аякучо и датируется между 3500–3000 гг. до н.э. С началом чавинского периода (конец 2-го тысячелетия до н.э.) более развитая разновидность попадает в Перу из Мексики, М. становится основным продуктом питания.

МАЙКОПСКАЯ КУЛЬТУРА, распространена в Предкавказье и на Северном Кавказе в раннебронзовом веке (табл. 14, 5–10). Поселения (Мешоко и др.) долговременные, некоторые укреплены (каменные стены, рвы), дома прямоугольные. Чрезвычайно ярки погребальные памятники; один из них, Майкопский курган, давший название культуре, содержал богатый набор золотых и серебряных изделий (фото 53). Захоронения М. к. совершались в ямах или на галечных вымостках, погребенные лежат в скорченном положении на боку, отмечается охра. Сосуды красно-охристого, желтого или серого цвета имели округлое и яйцевидное тулово (иногда — плоское дно), отогнутый венчик, лощеную поверхность, тесто хорошо отмучено. Культуру отличает высокий уровень металлообработки (топоры, псалии, ножи, фигурки животных — рис. 88), контраст которому представляет архаичный облик каменного (клиновидные топоры, браслеты) и кремневого инвентаря (скребки, наконечники стрел, микролиты). К позднему этапу М. к. многие ученые относят подкурганные дольмены станицы Новосвободной, иногда выделяемые в отдельную культуру вместе с верхним слоем поселения Мешоко и рядом других памятников. Датировка М. к., имеющей аналогии в Передней Азии, — 2-я половина 3-го тысячелетия до н.э.

Рис. 88. Серебряный сосуд из Майкопского кургана.

Фото 53. Золотая фигурка бычка из Майкопского кургана

МАЙКОПСКИЙ КУРГАН, раскопан в 1897 г. Н.И.Веселовским. Высота М. к. превышала 10 м; яма основного погребения (5,3×3,7 м) деревянными перегородками разделена на три части, в каждой из них находился костяк, скорченный на боку и окрашенный красной краской. Инвентарь южной половины могилы включает золотые и серебряные сосуды (рис. 88), золотые и серебряные фигурки бычков (фото 53), множество золотых пластин, а также бронзовые орудия (топор, нож и т.д.) и типичную керамику майкопской культуры, получившей название от М. к. (табл. 14, 5–10). В других отделениях найдены золотые кольца и бусы, медные сосуды, керамика.

МАЙЯ (Мауа), народ, создавший цивилизацию на п-ове Юкатан и территории Британского Гондураса в зоне джунглей, непосредственно к югу от него, и горных районах Гватемалы и Западного Гондураса. Происхождение М. следует искать в местных культурах пред-

классического периода с учетом контактов с районами Исапа и ольмеков. К 200 г. до н.э. в

центральных областях низменной Гватемалы возводятся первые пирамиды (Тикаль, Вашактун), вскоре появляется ступенчатый свод. Первая датированная стела из Тикаля относится к 292 г., начиная с 300 г. можно говорить о классической цивилизации М. Ранний классический период (300–600 гг.) открывает золотой век культуры М. в низинных районах. Земледельцы жили в джунглях, в то же время возводились крупные церемониальные центры — средоточие административной и религиозной деятельности, а также развития искусства. Высокого уровня достигли архитектура, скульптура и живопись, для хранения информации использовалась иероглифическая письменность, в храмах, стоящих на вершинах пирамид, проводились сложные церемонии. Жрецы-астрономы наблюдали за Солнцем, Луной и планетами, они разработали календарную систему, более точную, чем юлианский календарь в христианской Европе (см. Календарь), использовали двадцатеричную систему, им было знакомо понятие нуля. В южной области (горные районы и тихоокеанское побережье Гватемалы) наблюдаются определенные отличия: такие признаки культуры М., как склепы со ступенчатым сводом и хронология длинного счета, отсутствуют. В позднем классическом периоде (600–900 гг.) развитие культуры продолжается, скульптура и архитектура становятся более пышными, проявляются местные стили (рис. 89). Выделяется территория Северного Юкатана, где, например в Чичен-Ице и Ушмале, в строительстве великолепных зданий 9 в. складывается стиль Пуук. По недостаточно ясным причинам в конце периода наступает закат цивилизации в низинных районах, и в 9 — начале 10 в. крупные центры забрасываются. Постклассический период (с 900 г. до испанского завоевания) лучше всего представлен на Юкатане, где факторы, приведшие к падению культуры М. в долинах, были, по-видимому, менее действенными. Начало периода ознаменовано сильным мексиканским влиянием, особенно в Чичен-Ице, где здания возводились в тольтекском стиле Центральной Мексики, а в искусстве появляются изображения тольтекских воинов, побеждающих вождей М. Легенды М. запутанны и противоречивы, в них содержатся упоминания о группе пришельцев мексиканского происхождения — ица, которые захватили Чичен и управляли из него большей частью Юкатана. В другой легенде сообщается о прибытии Кукулькана с группой пришельцев в 967–987 гг. «Кукулькан» является синонимом Кецалькоатля (бог, который изображался в виде пернатой змеи, хорошо известен у тольтеков), и рассказ может свидетельствовать как о завоевании в широких масштабах, так и о введении культа Кецалькоатля. Около 1200 г. ица были изгнаны из своей столицы, и ведущим городом Юкатана становится Майяпан. Период величия М. к тому времени был уже позади. Майяпан был заурядным городом, и во время его доминирования художественные стандарты все более снижались. Около 1440–1450 гг. Майяпан был разрушен, последовал период разъединения и междоусобиц, продолжавшийся до покорения Юкатана испанцами в 1541 г. Царства М. в горной Гватемале были подчинены в 1525 г., на равнине потомки изгнанных ица продержались до 1697 г. (см. Бо-

нампак, Каминальгую, Паленке).

Рис. 89. Храм майя в Паленке.

МАЙЯПАН (Mayapán), город позднего периода майя на Юкатане. При раскопках обнаружилось, что он был окружен стеной и занимал площадь около 2,5 кв. миль (647,5 га). На территории М. находилось более 3 000 домов. Хотя уровень домостроительства в целом невысок, урбанистическая концепция области майя была новшеством, заменившим более ранние церемониальные центры. С упадком Чичен-Ицы около 1200 г. М. доминирует на Юкатане до 1450 г., когда он подвергается разграблению соседями.

«МАКАРОНЫ», или «меандры», группа волнистых линий, прочерченных двумя или тремя пальцами на поверхности глины в верхнепалеолитических пиренейских пещерах (в т.ч. в Альтамире). Предположение о непосредственном переходе от «М.» к идее рисунка зверя было сформулировано А.Брейлем (1911 г.) Гипотеза о таком легком открытии феномена творчества созерцающим индивидуумом впоследствии не подтвердилась. Ученые истолковывают «М.» как имитационно-символическое воспроизведение грифад (прочерчин от когтей) пещерного медведя, занявшего особое место в сознании человека палеоли-

та. А.С.

МАК-ИНЕРИ (MacEnery), отец Дж. В 1825 г. начал раскопки Кентской пещеры близ Торквея. В процессе работы ему стали попадаться палеолитические кремневые орудия в непотревоженном слое с костями ископаемых животных, перекрытом сталагмитовым пластом. М.-И. сделал вывод, что человек и эти животные должны были сосуществовать, но не встретил поддержки в условиях господства геологических и религиозных воззрений того времени. М.-И. скончался в 1841 г., так и не опубликовав своих результатов.

МАЛАТИЯ (Malatya, древн. Милид), холм Арслан-тепе на Верхнем Евфрате в Центральной Турции раскапывался в 30-е гг. французскими археологами. Представлял собой важное сиро-хеттское поселение, широко известны рельефы Львиных ворот и колоссальная статуя одного из царей.

МАЛАХИТ (malachite), карбонат меди, имеет зеленый цвет. Первоначально использовался как косметическое средство и мазь для глаз. Открытие способа получения металла из

М., вероятно, было случайным. Обширные месторождения на Синае активно разрабатывались в древности.

МАЛВА (Malwa), область в Индии, расположена в 300 милях (482,7 км) к северо-востоку от Бомбея. Среди важнейших памятников — Навдатоли, Нагда и Каятха (Уджайн). Название М. получила красноглиняная ангобированная керамика с черной росписью (1600 г. до н.э.), влияние которой наблюдается на большей части Центральной Индии.

МАЛЛИЯ (Mallia), минойский город и дворец на северном побережье Крита в 15 милях (24,1 км) к востоку от Кносса. В течение 30 лет исследовался французскими археологами. Установлено, что дворец имел внутренний двор. Он существовал в среднеминойском и позднеминойском I периодах (1900–1450 гг. до н.э.), после землетрясения 1750 г. до н.э. перестроен. Среди наиболее выдающихся индивидуальных находок — большой бронзовый меч и боевой топор, выполненный в форме леопарда. Город основан в раннеминойском I периоде, но большинство изученных построек относится к средне- и позднеминойскому времени и свидетельствует о развитом домостроении. Царский могильник к моменту раскопок был разграблен, однако здесь найдена золотая подвеска, изображающая двух пчел на ягоде или медовом соте.

Фото 54. Головка из Брассемпуи.

МАЛЫЕ ФОРМЫ, небольшие по размерам произведения изобразительного искусства эпохи верхнего палеолита, выполненные в объеме (круглая или уплощенная скульптура, реже — барельефы) или в плоскостном воплощении (гравировка, краска) на поверхности бивня, рога, кости, известковой плитки или гальки (фото 54, 55). При общей миниатюрности М. ф. несут черты монументальной обобщенности. Значительная их часть (особенно в культуре мадлена) может быть отнесена к сфере прикладного творчества в том смысле, что они включались в предмет (копьеметалку, «жезл начальника» и т.п.), имевший реальное или же символическое назначение. Сферой бытия этого пласта творчества в отличие от пещерного искусства, оторванного от мест обитания, были стоянки неоантропа, «малый мир» его родового общежития. На общеанималистическом фоне в нем отчетливо про-

слеживается (и в сюжетной, и в знаковой форме) плейстоценовая трактовка темы человека

(см. Антропоморфный цикл, Венеры палеолита).

А.С.

Фото 55. Гравировка из грота Лорте (Франция).

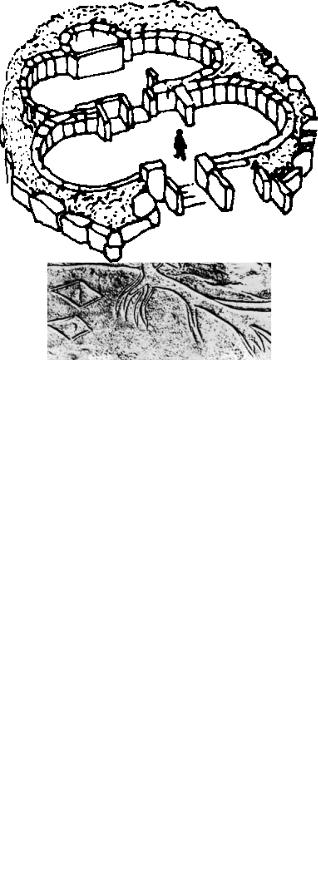

МАЛЬТА (Malta), остров в Средиземном море в 60 милях (96,5 км) к югу от Сицилии. Поселение культуры керамики импрессо в Скорбе недавно датировано 4000 г. до н.э. с помощью радиоуглеродного метода. В 3200 г. до н.э. появляются пришельцы с о. Сицилия, которые в 2800–1900 гг. до н.э. воздвигли ряд уникальных мегалитических храмов (рис. 90) с замысловатой планировкой и конструкцией, около 30 сохранилось. Богиня изображалась как тучное существо, ей поклонялись как божеству плодородия и смерти (фото 56). Позже здесь появляются воинственные иммигранты, возможно из Западной Греции, которым принадлежит могильник типа полей погребальных урн на развалинах храмов Тарксиенны, поселки устраивались на вершинах холмов. Именно к этому периоду принадлежат таинственные «следы повозок». В 9 в. до н.э. остров стали контролировать финикийцы, которых привлекали его гавани, в 216 г. до н.э. М. захвачена римлянами.

Рис. 90. Мнайдра (Мальта). Общий вид храма.

Фото 56. Богиня мальтийских храмов. Статуя из Хагар Кима.

МАЛЬТИНСКО-БУРЕТСКАЯ КУЛЬТУРА, группа памятников верхнего палеолита,

расположенных в долине р. Ангара, одна из самых ярких археологических культур Сибири. Основные памятники: Мальта, Буреть, Красный Яр — верхний комплекс, Сосновый Бор, Федяево. Для кремневого инвентаря характерна прекрасная призматическая техника раскалывания, нуклеусы призматические и конические, основные типы орудий представлены остриями, ножами, проколками, резчиками, концевыми скребками, разнообразными резцами, долотовидными орудиями с подтеской (табл. 6, 1). Вкладышевая техника отсутствует. Обработка кости достигает высокого уровня, разнообразны орнаменты и мелкая пластика: статуэтки женщин в одежде, фигурки птиц и т.д. На поселениях этой культуры имеются остатки долговременных наземных жилищ, сооруженных из крупных блоков камня и костей животных. На стоянке Мальта открыто 15 жилищ, стоящих вдоль реки, в одном из них под очагом было обнаружено погребение мальчика, совершенное в облицованной плитками яме, окрашенное охрой, с богатым погребальным инвентарем.

Н.Л.

МАНЕФОН (Manetho), греко-египетский автор, в 3 в. до н.э. написавший историю Египта. Хотя труд утрачен, цитаты из него в более поздних сочинениях имели чрезвычайно важное значение для составления династических таблиц египетских фараонов.

МАНИОК (manioc), другие названия — кассава и юка. Родина этого растения — низменные районы тропиков Южной Америки, где, по-видимому, находился независимый центр культивации М. и других корнеплодов. По некоторым предположениям, возделывание М. началось в Венесуэле, возможно, до 2000 г. до н.э., но это растение смогло приспособиться и к другим климатическим условиям. М. распространился в Андах и около 1500 г. до н.э. достиг перуанского побережья. При определенных условиях маис является более продуктивной культурой, и в районах, где он может расти, он становился основным источником пищи, вытесняя М. в некоторых частях Колумбии и Венесуэлы. Лишь в лесистых низинах М. сохраняет свое значение главного продукта питания.

МАНО (mano), в американской археологии термин означает верхний камень, который держали в руках при растирании маиса на метате, каменной плите (см. Зернотерка).

МАНСЕЛЛА ТАБЛИЦЫ ЦВЕТА ПОЧВЫ (англ. Munsell Soil Color Charts). Точное описание цвета встречает большие трудности из-за субъективности восприятия. Объективная схема для описания цвета почв (сама по себе представляющая интерес для археологов) изобретена А.Манселлом, она применима также для керамики. В схеме оцениваются три фактора: цвет (спектр делится на 10 цветов, каждый из них в свою очередь имеет 10 подразделений), насыщенность (темный или светлый оттенок, отраженный в показателях от 0 до 10) и беспримесность или чистота (показатели от 0 до 10). Цвет можно отыскать в таблице и выразить его средствами численно-буквенных показателей, например 5YR 6/3, так что, располагая таблицами, можно быстро установить оригинальный цвет. Таким образом, отпадает необходимость в неопределенных описаниях вроде «светло-коричневый» и т.д.

МАРАЖОАРА (Marajoara), стиль керамики, производившейся на о. Маражо в устье р. Амазонка начиная с 15 в. и до европейского завоевания. Тщательная полихромная орнаментация урн имеет сходство с керамикой других районов Амазонии и Восточного Эквадора.

МАРГИАНА, древняя страна, расположенная на востоке Туркменистана, в бассейне древней дельты р. Мургаб. В древнеперсидских надписях эта историческая область называлась «страна Маргуш», греческие античные авторы называли ее Маргиана. Располагалась М. на территории свыше 3 000 кв. км и состояла из нескольких отдельных ирригационных оазисов, в каждом из которых имелось свое столичное поселение и нередко — небольшой храм. Столицей страны Маргуш являлось поселение Гонур-депе, площадью свыше 20 га, причем в северной и западной частях поселения располагаются отдельные керамические кварталы. К югу от самого поселения находится монументальный храм квадратной формы с мощными обводными стенами и угловыми боевыми башнями. Два полностью раскопанных храма открыты в тоголокской группе памятников, причем оба они имеют принципиально сходную планировку в виде центральной «крепости», заключенной внутри двух оборонительных стен. Оба храма являлись одновременно храмами огня и культовых напитков, до определенной степени напоминая те культовые обряды, что были позже распространены в зороастризме — первой мировой религии. Почти вся керамика изготовлена на гончарном кругу, отличается тонкостью и вычурностью своих форм, напоминая керамику Южного Туркменистана, которая была распространена в предшествующее время на поселении Намазга-депе. Роспись практически отсутствует, наряду с терракотовыми статуэтками в виде обнаженных женщин, передающими образ Богиниматери (реже мужскими), распространяются культовые сосуды со скульптурными фризами по венчику, близко напоминая аналогичные из Бактрии. Такие культовые сосуды служили для обрядовых церемоний. Наряду с каменными изделиями (кремневые наконечники стрел) широко используются медно-бронзовые — культовые, церемониальные топоры восточноиранского типа. Население М. составляли как местные выходцы из Южного Туркменистана, так и пришлые из соседнего Ирана (см. Гиссар) племена.

В.С.

МАРИ (Mari, совр. Телль-Харири), телль на правом берегу р. Евфрат близ сирийскоиракской границы. Исследовался французскими археологами под руководством Парро в 1933–1938 гг. и с 1951 г. До разрушения войсками Хаммурапи в 1759 г. до н.э. М. был основным городом среднего течения Евфрата. Дворец Зимри-Лима, последнего царя М., является наиболее сохранившимся памятником этого периода в Месопотамии, занимает площадь около 5 акров (2,1 га). Архивы, состоящие из 25 000 клинописных табличек, являются значительным источником по истории внешней политики этого периода, а также административной и экономической структуры царства.

МАРЛИК-ТЕПЕ (Marlik Tepe), памятник расположен на юго-западном побережье Каспийского моря, раскопан Негахбаном в 1961–1962 гг. Царские могилы содержат множество золотых и серебряных сосудов, ювелирные изделия и оружие, которое датируется 2-м тысячелетием до н.э. Рельефный орнамент на кубках и чашах изображает животных и людей, наблюдаются аналогии со степями на севере и Луристаном на юге. Сходный материал получен при грабительских раскопках на соседнем памятнике в Амлаше.

МАРНЦЫ (англ. Marnians), прежнее название, употреблявшееся в литературе для кельтов, занимавших в 3–2 вв. до н.э. область с центром в долине р. Марна (Северная Франция), носителей развитой культуры латена. Считалось, что из них сформировался слой завоевателей-аристократов в Англии в отличие от тех, кто принес в Йоркшир культуру Эррас. Новейшие данные интерпретируются скорее в пользу торговли, чем в пользу завоевания.

МАРШАЛЛ (Marshall), сэр Джон (1876–1958 гг.), генеральный директор археологической службы в Индии в 20-е и 30-е гг., когда здесь стали известны памятники доисторического периода. В 1921 г. обнаружены Хараппа и Мохенджо-Даро, в последующие годы здесь развернулись широкомасштабные работы, кроме того, исследованы многие другие города цивилизации долины Инда, получены данные об энеолитических культурах, предшествовавших им в Синде и Белуджистане.

MACАДА (Masada), большая скальная крепость, расположенная к западу от Мертвого моря, где последние участники иудейского восстания в 70 г. бросили вызов римским войскам. Следы римских осадных работ заметны до сих пор. При раскопках вскрыты остатки построек времен Ирода Великого.

МАСАПАН (Mazapán), керамика, расписанная оранжевым цветом по бурому и украшенная параллельными прямыми или волнистыми линиями, нанесенными щеткой. Производилась тольтеками Мексики.

МАСТАБА (mastaba), в раннем Египте — надстройка над могилой из сырцового кирпича, первоначально копировавшая жилище человека. М. появляются во время I династии, с течением времени их строят все более тщательно, все чаще используется камень. М. распространены в эпоху Древнего царства. Ступенью эволюции М. являются пирамиды.

МАСТЕРСКИЕ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ТОПОРОВ (англ. axe factory). Некоторые об-

нажения мелкозернистых горных пород в Британии дают прекрасный материал для изготовления полированных топоров, которое развилось здесь в период неолита и приобрело важнейшее значение. Орудия выполнялись в мастерских без отделки, они могли поступать в торговлю в виде заготовок или законченных изделий и распространялись затем по всей территории. Основные центры находились в Корнуолле, в Лейк-Дистрикте (Лэнгдейл), Северном Уэльсе (Грэйг Льюд) и в Северной Ирландии (Тивбуллиах). Сходная модель производства и распространения зафиксирована в Северо-Западной Франции.

МАТЕРА (Matera), небольшой город в Южной Италии, расположен к северо-западу от Таранто. Название М. получила средненеолитическая керамика, встречающаяся на многих местных памятниках, особенно на обнесенных рвами поселениях Мургеккья и Мургья, Тимоне и в пещере Гротта деи Пипистрелли. Темная лощеная керамика (кубки и прямошейные кувшины) характеризуется прямоугольным геометрическим орнаментом, процарапанным после обжига и заполненным красной охрой. Широко распространена в Южной Италии и, по-видимому, происходит от позднего варианта керамики импрессо. Иногда к