belov_s_v_red_bezopasnost_zhiznedeyatelnosti

.pdf

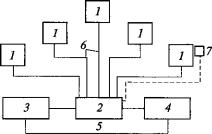

Рис. 12.5. Схема объединенного водоснабжения:

1 — источник воды; 2 — водоприемник; 3 — станция первого подъема; 4 — водоочистные сооружения и станция второго подъема; 5 — водонапорная башня; 6 — магистральные линии; 7 — потребители воды; распределительные трубопроводы; 9— вводы в здания

провода делают кольцевой, обеспечивающей две линии подачи воды и тем самым высокую надежность водообеспечения.

Нормируемый расход воды на пожаротушение складывается из расходов на наружное и внутреннее пожаротушение. При нормировании расхода воды на наружное пожаротушение исходят из возможного числа одновременных пожаров в населенном пункте, возникающих в течение трех смежных часов в зависимости от численности жителей и этажности зданий (СНиП 2.04.02—84*). Нормы расхода и напор воды во внутренних водопроводах в общественных, жилых и вспомогательных зданиях регламентируются СНиП 2.04.01—85* в зависимости от их этажности, длины коридоров, объема, назначения.

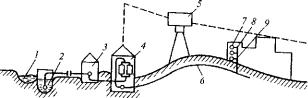

Для пожаротушения в помещениях используют автоматические огнегасительные устройства. Наиболее широкое распространение получили установки, которые в качестве распределительных устройств используют спринклерные (рис. 12.6) или дренчерные (рис. 12.7) головки.

Спринклерная головка — это прибор, автоматически открывающий выход воды при повышении температуры внутри помещения, вызванной возникновением пожара. Спринклерные установки включаются автоматически при повышении температуры среды внутри помещения до заданного предела. Датчиком является сама спринклерная головка, снабженная легкоплавким замком, который расплавляется при повышении температуры и открывает отверстие в трубопроводе с водой над очагом пожара. Спринклерная установка состоит из сети водопроводных питательных и оросительных труб, установленных под перекрытием. В оросительные трубы на определенном расстоянии друг от друга ввернуты спринклерные головки. Один спринклер устанавливают на площади 6—9 м2 помещения в зависимости от пожарной опасности производства. Если в защищае-

474

Рис. 12.6. Спринклерная го- |

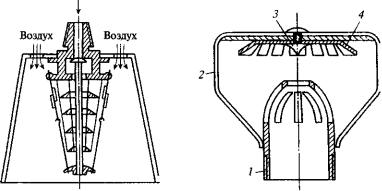

Рис. 12.7. Дренчерная головка: |

ловка |

/_ корпус;' 2 — дуга; 3 — дефлектор; |

|

4 — розетка |

мом помещении температура воздуха может опускаться ниже + 4°С, то такие объекты защищают воздушными спринклерными системами, отличающимися от водяных тем, что такие системы заполнены водой только до контрольно-сигнального устройства, распределительные трубопроводы, расположенные выше этого устройства в неотапливаемом помещении, заполняются воздухом, нагнетаемым специальным компрессором.

Дренчерные установки (см. рис. 12.7) по устройству близки к спринклерным и отличаются от последних тем, что оросители на распределительных трубопроводах не имеют легкоплавкого замка и отверстия постоянно открыты. Дренчерные системы предназначены для образования водяных завес, для защиты здания от возгорания при пожаре в соседнем сооружении, для образования водяных завес в помещении с целью предупреждения распространения огня и для противопожарной защиты в условиях повышенной пожарной опасности. Дренчерная система включается вручную или автоматически по сигналу автоматического извещателя о пожаре с помощью контроль- но-пускового узла, размещаемого на магистральном трубопроводе.

В спринклерных и дренчерных системах могут применяться и воз- душно-механические пены. Основным огнегасительным свойством пены является изоляция зоны горения путем образования на поверхности горящей жидкости паронепроницаемого слоя определенной структуры и стойкости. Состав воздушно-механической пены следующий: 90 % воздуха, 9,6 % жидкости (воды) и 0,4 % пенообразующего вещества. Характеристиками пены, определяющими ее огнега-

475