- •Содержание

- •1. Введение

- •1.3. Три закона деформирования сплошного твёрдого тела

- •2. Закон равновесия. Теория напряжений

- •2.1. Напряженное состояние в точке

- •2.2. Дифференциальные уравнения равновесия элемента сплошного твердого тела

- •2.3. Граничные условия в напряжениях

- •2.4. Анализ напряженного состояния в точке

- •2.4.2. Исследование нормальных напряжений

- •2.4.3. Исследование касательных напряжений

- •2.4.4. Поверхности напряжений

- •2.4.5. Графическое исследование напряжений. Круги Мора

- •3. Закон сплошности. Теория деформаций

- •3.2. Исследование деформированного состояния в точке

- •4. Физический закон. Обобщенный закон Гука

- •4.3. Основные упругие постоянные

- •5. Уравнения и задачи упругого равновесия

- •5.1. Основные граничные задачи теории упругости

- •5.2. Уравнения теории упругости в перемещениях

- •5.3. Уравнения теории упругости в напряжениях

- •5.6. Общее решение уравнений теории упругости

- •5.7. Пропорциональность перемещений, напряжений и деформаций действующей нагрузке

- •6. Постановка температурных задач линейной теории упругости

- •7. Постановка динамических задач линейной теории упругости

- •8. Криволинейные координаты

- •8.1. Уравнения линейной теории упругости

- •- граничные условия в напряжениях

- •8.2. Уравнения линейной теории упругости в сферических координатах

- •Из граничных условий в напряжениях на боковой поверхности вала остается только одно уравнение:

- •Под плоской задачей теории упругости понимают совокупность двух родственных в математическом отношении задач:

- •Список литературы

(σ1 − σ2) (l1l 2 + m1m2 + n1n2 )= 0 .

Поскольку в общем случае главные напряжения имеют разные значения, получаем, что

l1l2 + m1m2 + n1n2 = 0 .

Известно, что данное условие определяет перпендикулярность двух прямых в пространстве, а в нашем случае – перпендикулярность двух главных площадок, что и требовалось доказать.

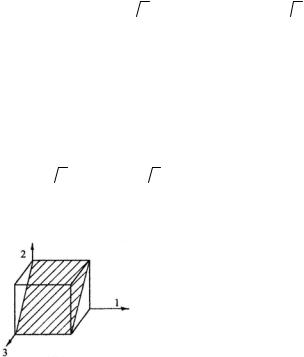

При совмещении направления осей координат с направлениями главных нормальных напряжений можем говорить о главных осях 1, 2, 3 тензора напряжений (обозначения для главных осей будем вводить по индексам главных напряжений).

В главных осях представления тензора напряжения и его инвариантов значительно упрощаются:

|

σ |

0 |

0 |

|

I |

= σ + σ |

2 |

+ σ |

3 |

, |

|

|

1 |

|

|

|

|

1σ |

1 |

|

|

||

Tσ = |

0 |

σ2 |

0 |

|

, |

I2σ = σ1σ2 + σ2σ3 + σ3σ1 , |

|||||

|

0 |

0 |

|

|

|

I3σ = σ1σ2 σ3 . |

|

||||

|

σ3 |

|

|

||||||||

Не стоит, однако, думать, что напряженное состояние в главных осях определяется только тремя величинами: σ1 , σ2 , σ3 . Для пе-

рехода к главным осям необходимо располагать также значениями направляющих косинусов одной из главных площадок l , m , n , откуда следует, что и здесь число неизвестных равно шести.

В частных случаях главные напряжения могут принимать значения, равные нулю. По числу главных напряжений, отличных от нуля, различают три типа напряженного состояния в данной точке: одноосное, двухосное и трехосное.

2.4.3. Исследование касательных напряжений

Рассмотрим теперь вопрос об экстремальных значениях касательных напряжений. Будем считать, что координатные оси являются главными осями тензора напряжений. Рассмотрим произ-

30

вольную площадку с нормалью n , которая имеет направляющие косинусы l , m , n с главными осями 1 , 2 , 3 соответственно. Касательное напряжение на этой площадке можем определить с по-

мощью известной формулы τn2 = pn2 −σn2 .

Поскольку рассматриваем площадку в главных осях, касатель-

ные напряжения τ12 , |

τ23 , |

τ31 равны нулю. В таком случае состав- |

|||||||||

ляющие полного напряжения pn имеют следующие значения: |

|||||||||||

Xn = σ1l , |

Yn = σ2 m , |

Zn = σ3 n , |

|||||||||

откуда следует, что |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

p 2 |

= (σ l)2 + |

(σ |

2 |

m)2 |

+(σ |

3 |

n)2 . |

||||

n |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|||

Нормальное напряжение σn |

на этой же площадке определится |

||||||||||

формулой |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

σ |

n |

= σ l 2 + σ |

2 |

m2 + σ |

3 |

n2 . |

|||||

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|||

С учетом соотношений, полученных для напряжений pn и σn , касательное напряжения τn будет иметь вид:

τ2 |

= (σ l)2 |

+ (σ |

2 |

m)2 + (σ |

3 |

n)2 − (σ l 2 |

+ σ |

2 |

m2 + σ |

3 |

n2 )2 . |

n |

1 |

|

|

1 |

|

|

|

Представленное соотношение позволяет рассматривать касательное напряжение τn как функцию переменных l , m , n и ис-

кать те площадки, на которых τn достигает экстремума. Так же,

как и в случае определения экстремальных значений нормальных напряжений, нужно учесть, что направляющие косинусы связаны условием l 2 + m 2 + n 2 =1 .

Поставленную задачу будем решать, исключая с помощью имеющегося условия одну переменную и рассматривая τn уже как

функцию только двух переменных. Так, например, исключая n , получим, что

31

τn2 = (σ2 |

−σ2 )l 2 |

+ (σ2 |

−σ2 )m 2 |

+ σ2 |

− |

1 |

3 |

2 |

3 |

3 |

|

−[(σ1 −σ3 )l 2 +(σ2 −σ3 )m 2 +σ3 ]2 . |

|||||

Дифференцируем полученное соотношение по l и по m. Соответственно имеем:

2τn ∂∂τln = 2l (σ12 −σ32 )−

−2[(σ1 −σ3 )l2 +(σ2 −σ3 )m2 +σ3 ] 2l (σ1 −σ3 ) , 2τn ∂∂τmn = 2m (σ22 −σ32 ) −

−2[(σ1 −σ3 )l2 +(σ2 −σ3 )m2 +σ3 ] 2 m(σ2 −σ3 ) .

Деление на τn в полученных соотношениях возможно, так как значение τn = 0 определяет главную площадку, свойства которой

уже известны. Проведя некоторые преобразования, запишем теперь уравнения, определяющие условия экстремума функции τn :

∂τn |

= − |

2(σ1 −σ3 )l |

|

(σ −σ |

|

)l2 |

+(σ |

|

−σ |

|

)m2 + σ3 −σ1 |

|

= 0 , |

|

|

3 |

2 |

3 |

|

||||||||

∂l |

τn |

|

1 |

|

|

|

2 |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

∂τn = − |

2(σ2 |

−σ3 )m |

|

(σ −σ |

|

)l2 |

+(σ |

|

−σ |

|

)m2 |

+ σ3 |

−σ2 |

|

= 0 . |

|

|

3 |

2 |

3 |

|

||||||||||

∂m |

τn |

|

1 |

|

|

|

|

|

2 |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Поскольку |

рассматриваем |

общий случай, когда |

σ1 , |

|

σ2 , σ3 |

||||||||||

имеют неодинаковые значения, необходимые условия экстремума можно переписать в форме:

l |

|

(σ − σ |

|

|

)l 2 + (σ |

|

|

− σ |

|

|

)m2 + |

σ3 − σ1 |

|

= 0 , |

||

|

3 |

2 |

3 |

|

|

|

||||||||||

|

1 |

|

|

2 |

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

m |

|

(σ − σ |

|

)l 2 + (σ |

|

− σ |

|

)m2 + |

σ3 − σ2 |

|

= 0 . |

|||||

|

3 |

2 |

3 |

|

||||||||||||

|

1 |

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

32

Полученная система уравнений имеет очевидное нулевое решение l = m = 0 и, соответственно, n = ± 1, но это решение определяет главную площадку. Соответственно, ненулевые решения для переменных m и l удовлетворяют уравнениям:

(σ − σ |

3 |

)l 2 + (σ |

2 |

− σ |

3 |

)m2 + |

σ3 − σ1 |

= 0 , |

||||

|

||||||||||||

1 |

|

|

|

|

2 |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

(σ − σ |

3 |

)l 2 + (σ |

2 |

− σ |

3 |

)m2 + |

σ3 − σ2 |

= 0 . |

||||

|

||||||||||||

1 |

|

|

2 |

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Для данной системы уравнений возможны три варианта решений:

1) l ≠ 0, m = 0 ; 2) l = 0, m ≠ 0 ; 3) l ≠ 0, m ≠ 0 .

Отметим, что если рассматриваем решение 1, то нельзя пользоваться вторым уравнением, так как оно получено в предположении, что m ≠ 0 (справедливо первое уравнение), а если рассматриваем решение 2, то нельзя пользоваться первым уравнением, так как оно получено в предположении, что l ≠ 0 (справедливо второе уравнение). Решение l ≠ 0, m ≠ 0 приводит к условию σ1 −σ2 = 0 , но это

частный случай, который не рассматриваем.

Рассмотрим вначале второй вариант решения l = 0, m ≠ 0 . Из второго уравнения будем иметь:

(σ2 |

− σ3 ) m2 = − |

σ3 − σ2 |

|

m2 = − |

|

σ3 − σ2 |

|

= |

1 |

|

|

2 |

2 |

(σ2 − σ3 ) |

2 |

||||||||

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

m = ±1/ 2 . |

|

|

|

|

|

|

||

Третий направляющий косинус находим из условия n2 =1 − l 2 − m2 n = ±1/  2 .

2 .

Считая площадку с найденными направляющими косинусами первой, определим на ней экстремальное (главное) значение τ1 ,

используя исходное уравнение для τ2n . Будем иметь:

33

τ2 |

= (σ |

2 |

− σ |

3 |

)2 |

/ 4 |

|

τ = ± (σ |

2 |

−σ |

3 |

)/ 2 . |

1 |

|

|

|

|

|

1 |

|

|

Рассматривая вариант решения l ≠ 0, m = 0 , получим вторую площадку с направляющими косинусами

l = ±1/  2 , m = 0 , n = ±1/

2 , m = 0 , n = ±1/  2 ,

2 ,

на которой действует главное касательное напряжение

τ2 = ± (σ3 −σ1)/ 2 .

Если из уравнения для касательного напряжения τ2n исключим не n , а m или l , то получим дополнительно ещё одно решение:

l = ±1/  2 , m = ±1/

2 , m = ±1/  2 , n = 0 τ3 = ±(σ1 −σ2 )/ 2 .

2 , n = 0 τ3 = ±(σ1 −σ2 )/ 2 .

На основании полученных решений можем сделать следующий вывод:

главное касательное напряжение равно полуразности главных нормальных напряжений и принадлежит площадке, нормаль к которой перпендикулярна одной из главных осей и делит угол между двумя другими главными

Рис. 2.7 |

осями пополам (рис. 2.7). |

|

Одно из этих главных касательных напряжений является наибольшим и равно по величине

τmax = ± |

σ3 − σ1 |

= |

|

|

σ3 − σ1 |

|

. |

|

||||||

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

С помощью уравнения σ |

n |

= σ l 2 |

+ σ |

2 |

m2 + σ |

3 |

n2 |

легко убежда- |

||||||

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

емся, что на тех площадках, где касательные напряжения достигают экстремума, нормальные напряжения отличны от нуля.

34