- •10. Полосно – постепенные рубки. Технология . Область применения.

- •Разработка лесосек полосно-постепенными рубками двухленточными пасеками с применением машины лп-19

- •11. Организация лесосечных работ с породной сортировкой древесины на лесосеке. Технология. Основные технико-экономические показатели.

- •12. Группы лесов. Основные принципы организации лесосечных работ. Технология лесосечных работ.

- •13. Постепенные и реконструктивные рубки. Область применения. Особенности технологии.

- •14. Деференцированные рубки. Технология лесосечных работ. Особенности технологии.

- •15.Схема расположения трелевочных волоков на лесосеке. Расчет среднего расстояния трелевки. Различные способы разработки пасек. Направление валки. Выбор схемы разработки пасек.

- •16.Технология выработки балансов рудничной стойки. Обоснование головного оборудования. Структурные схемы технологических потоков.

- •17. Основные принципы проектирования технологии малых нижних складов.

- •18. Циклично-поточная технология нижнескладских работ. Основные преимущества. Область применения. Производительность.

- •20) Технология и оборудование производства клееного столярного бруса.

- •21) Организация и технология сортировки древесины. Продольные сортировочные транспортёры. Типы бревносбрасывателей, и их характеристика.

- •23 Основные принципы проектирования технологии нижнескладских работ на базе различных систем машин.

- •24 Основные принципы проектирования технологии нижнескладких работ на базе системы машин 1нс. Область применения. Основные тэп.

- •25) Выбор и обоснования методов раскряжёвки хлыстов. Механизированная раскряжёвка хлыстов, оборудования для механизированной раскряжёвки. Расчёт производительности.

- •26 Технология трелевки тб-1, лп-18, лт-154, лт-157, лт-89. Расчёт их производительности.

- •27 Техн-я и область применения многооперац-ых машин для лесосечных работ, их технологич. Параметры и возможности.

- •28.Организация и технология лесосечых работ при сортиментной заготовке. Область применения.

- •29.Лесной кодекс рф. Основные положения регулирования лесопользования.

- •30. Основные стадии технологического процесса деревообработки. Элементы конструкции столярных изделий.

- •30. Основные стадии технологического процесса деревообработки. Элементы конструкции столярных изделий.

- •31. Обоснование соотношения рубок главного и промежуточного пользования, с учетом эколого-экономических показателей региона и основных характеристик лесосырьевой базы.

- •32. Столярное производство. Основные этапы производства столярно-строительных изделий.

- •33. Краны для лесных грузов, их классификация основы устройства механизмов подъема, перемещения грузов. Технические характеристики кранов, грейферов.

- •35. Круглопильные станки для распиловки бревен.Виды,типы,марки,особенности кнструкции. Технологические потоки распиловки на базе круглопильных станков.

- •Скорость подачи (передвижения тележки), м/мин... 15-120

- •Молома 1200

- •Нормы времени и расценки на 10 плотных м3

- •36.Определить время раскряжевки березового чурака диаметром 320мм.На 2 части мп-5 «Урал-2»

- •46. Бензомоторные и электрические цепные пилы. Типы, основн устройство, марки и характеристики. Пильные цепи

- •48) Клееный брус и щит виды, особенности формирования, технология и оборудование производсва.

- •49 Харвестеры и процессоры. Устройство рабочих органов, приёмы работы на этих машинах.

- •50) Валочные, валочно-пакетирующие машины. Основные типы, особенности устройства технологического оборудования, приёмы работы. Технологические характеристики машин.

- •51) Полуавтоматическая линия ло-15а. Технологическая компоновка, устройство механизма пиления и приёмного стола. Техническая характеритика.

- •53 .Виды и способы окорки. Роторные окорочные станки. Механизмы надвигания и центрирования, окорочные головки. Окорочные ножи. Коросниматели.

- •Окорочные станки

- •54. Лесопильные рамы, их классификация. Механизмы пиления и надвигания. Определения установочной мощности лесопильных рам. Марки лесорам и их характеристики.

- •55.Способы и виды резания древесины. Параметры и элементы резца. Усилие резания.

- •56. Окна, их элементы. Технологический процесс изготовления окон.

- •57. Производство черновых заготовок. Способы и схемы раскроя пиломатериалов в деревообработке. Технология и оборудование производства погонажных изделий.

- •Технология производства погонажных изделий

- •59. Основные стадии технологического процесса деревообработки. Элементы конструкции столярных изделий.

- •60. Виды, способы и режимы сушки. Правила формирования сушильных пакетов.

- •Экономика

- •Планирование производственной программы

- •Инвестиционный проект, понятие, фазы развития, оценка эффективности

- •Порядок формирования состава комплексных бригад

- •4. Планирование использования машин и механизмов, цель, расчет показателей

- •5. Финансовый план предприятия, состав, порядок разработки

- •6. Планирование фонда оплаты труда по предприятию

- •7. Планирование коммерческих расходов по предприятию

- •13. Понятие «бизнес-плананирования». Принципиальные модели бизнес -планирования.

- •9.Состав затрат на производство продукции по экономическим элементам.

- •10.Планирование численности ппп, средне - списочная численность.

- •12. Баланс предприятия. Содержание, значение, оценка.

- •15. Основные тэп деятельности предприятия, порядок расчета.

- •Предприятие в различных рыночных структурах

- •Вопрос 18, Планирование прибыли в современных условиях

- •Единицы измерения и состав рабочего времени

- •Состав активов предприятия и принципы их формирования

- •24. Нормы затрат труда, виды, понятие

- •Формирование и распределение прибыли предприятия второй вариант

- •27. Планирование мероприятий по росту прибыли

- •29 Особенности формирования прибыли на предприятии

53 .Виды и способы окорки. Роторные окорочные станки. Механизмы надвигания и центрирования, окорочные головки. Окорочные ножи. Коросниматели.

Окорка лесоматериалов представляет собой процесс удаления коры и луба. Окоряют как круглые (балансы, рудничную стойку, шпальные и пиловочные бревна), так и пиленые (шпалы) и колотые (технологическое сырье и балансы) лесоматериалы. Окоренные лесоматериалы быстрее высыхают и менее подвержены микологическому и энтомологическому воздействию. Кроме того, окорка необходима перед химической переработкой древесного сырья, а также перед пропиткой лесопродукции антисептиками.

Различают три вида окорки: пролыску, грубую и чистую окорку. При пролыске кора снимается не со всей поверхности, а полосами вдоль продольной оси окариваемых лесоматериалов или пятнами. Пролыска ускоряет высыхание лесоматериалов и применяется при подготовке бревен к сплаву. При грубой окорке па поверхности окоряемых лесоматериалов частично остается луб, предохраняющий их от растрескивания. Грубой окорке подвергают рудничную стойку, если она в дальнейшем не пропитывается антисептиками, а также древесное сырье для получения некоторых видов технологической щепы. Чистая окорка (полное удаление коры и луба) необходима для балансов, используемых в целлюлозном производстве, шпал, столбов линий связи, электропередач и других лесоматериалов, обрабатываемых антисептиками.

Известны механический, гидравлический, пневматический и другие способы окорки лесоматериалов. При гидравлическом способе кора удаляется с помощью водяной струи, а при пневматическом— воздушной струи с наполнителем в виде опилок или других мелких сыпучих материалов. Наибольшее распространение получил механический способ окорки строганием, фрезерованием, скоблением, трением. Строгание, фрезерование и скобление обеспечивают чистую окорку лесоматериалов. При окорке посредством трения (грубая окорка) кора снимается цепями или тупыми рабочими инструментами за счет трения их о поверхность окоряемых лесоматериалов или взаимного трения кряжей. Для механического способа окорки характерна поштучная и групповая обработка лесоматериалов. Поштучная обработка лесоматериалов строганием, фрезерованием и скоблением выполняется на окорочных станках, а групповая обработка (обычно трением) — на установках для окорки лесоматериалов.

Окорочные станки

Окорочные станки в зависимости от характера перемещения и процессе окорки режущего инструмента механизма окорки и окоряемых лесоматериалов подразделяются на станки без поперечной (боковой) подачи и с поперечной подачей. В станках без поперечной подачи (см. рис. 17.10, б) применяется неподвижная многоножевая головка с шахматным расположением ножей, обеспечивающим окорку всей поверхности кряжа строганием. Размеры стружки и усилие на ножевой головке в этом случае определяются по (17.68) и (17.72).

Станки с поперечной подачей различают по конструкции механизма окорки и способу поперечной подачи. Применяют станки одноножевые и с вращающимися ножевыми головками. Поперечная подача может быть периодической, чередующейся с надвиганием или непрерывной, когда она происходит одновременно с ним. Механизмом окорки станков с периодической поперечной подачей может служить нож (см. рис. 17.10, а). В этих станках после снятия одной полосы коры механизм окорки возвращают в первоначальное положение, кряж поворачивают на некоторый угол и процесс окорки повторяется до тех пор, пока кора не будет удалена полностью с поверхности кряжа. Таким образом, надвигание и поперечная подача носят периодический характер и чередуются между собой. Усилие на ноже определяется по (17.71). Для барабанных (фрезерных) головок размер стружки, кинематическое соотношение и усилие на головке при окорке фрезерованием находится по (17.75), (17.85) и (17.92). В станках с непрерывной поперечной подачей надвигание происходит непрерывно и ножевая головка снимает кору по винтовой линии. В качестве механизма окорки таких станков применяются вращающиеся ножевые головки. Они подразделяются на барабанные или фрезерные (см. рис. 17.12, в, г), дисковые (см. рис. 17.10, в, г) и кольцевые или роторные (см. рис. 17.14, в).

В зависимости от направления движения резания по отношению к волокнам окоряемых лесоматериалов различают продольную и поперечную окорку. При продольной окорке движение резания направлено вдоль волокон, или параллельно оси кряжа, а при поперечной — перпендикулярно оси кряжа или образующей его поверхности. У станков с вращающейся ножевой головкой вид окорки зависит от положения оси вращения головки по отношению к оси кряжа. Если она перпендикулярна оси кряжа, то окорка продольная (см. рис. 17.10, в, г, 17.12,а,в), а если ось головки параллельна оси кряжа (см. рис. 17.12, г) или совпадает с ней (см. рис. 17.14, в), то окорка поперечная. Если надвигание происходит одновременно с поперечной подачей, то движение резания направлено к оси кряжа под углом меньше 90°. Такая окорка называется продольно-винтовой или поперечно-винтовой в зависимости от величины угла между направлепием движения резания и осью кряжа. Станки с дисковыми (см. рис. 17.10, в, г) и барабанными головками (см. рис. 17.12, в) относятся к продольно-винтовым, а с барабанными (см, рис. 17.12, г) и с кольцевыми (см. рис. 17.14, в) к поперечно-винтовым.

Размеры стружки и усилие на головке при продольно-винтовой и поперечно-винтовой окорке барабанными головками определяются по (17.75) и (17.92), а кинематические соотношения по (17.87) и (17.89). При окорке дисковыми головками размер стружки определяется как для одноножевых головок по (17.68), а кинематическое соотношение — по (17.70). Усилие на дисковой головкой

Рд = Р + Fд, (23.1)

где Р — усилие на одном ноже (формула 17.71), Fд — сила трения между окоряемым кряжем и диском, определяется в зависимости от устройства механизма перемещения кряжа.

При поперечно-винтовой окорке скоблением кольцевыми вращающимися головками кинематическое соотношение и усилие на головке находят по (17.94) и (17.102).

Основными узлами окорочных ста икон для поштучной окорки лесоматериалов является механизм окорки и механизм перемещения лесоматериалов.

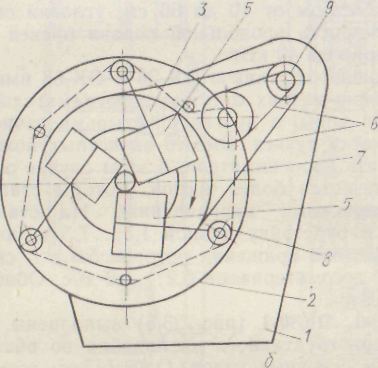

Механизм окорки. Механизмом окорки станков для поштучной обработки служат неподвижные и вращающиеся ножевые головки с режущим инструментом в виде ножей и короснимателей. В неподвижной ножевой головке станка (рис. 23.1, а) для удаления коры в ней устанавливают несколько плоских ножей с прямолинейным или криволинейным лезвием. В процессе окорки ножи прижимаются к поверхности окоряемого кряжа пружинами. Перед каждым ножом имеется копир, ограничивающий толщину снимаемой стружки. Разводятся ножи рычагами, образующими конусную воронку.

В станках с барабанной (фрезерной) головкой по образующей барабана устанавливают четыре-шесть плоских ножа с прямолинейным или криволинейным лезвием (рис. 23.1,б,в). У ножевых головок в виде плоского диска ножи расположены радиально в его плоскости, а у конического — по образующим конуса. Величина выпуска ножей (рис. 23.1, г) h = 0,5.. .0,6мм, скорость резания 15.. .25 м/с. Диаметр барабанной головки 150...250 мм, а дисковой 1000 мм и более. Угол заточки ножей β составляет 30... 45°. В станках с вращающейся кольцевой головкой кора удаляется с поверхности кряжа с помощью четырех-шести короснимателей, шарнирно закрепленных в головке.

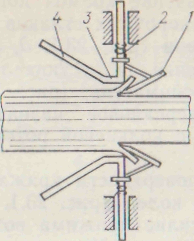

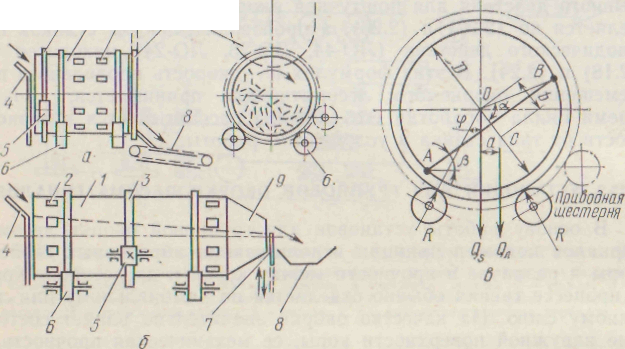

Рис. 23.1. Окорочные головки, ножи и коросннматсли:

а — неподвпжнля ножевая головка: 1—нож; 2 —пружина; 3 — копир; 4 — рычаг; б, в —

нож барабанных головок; г -- крепление ножа в дисковой головке; д, е, ж, з, и —

коросниматели: 1 —рабочая кромка; 2— эаходная кромка; к —кольцевая (роторная)

головка: 1 — ротор; 2 — коросниматель; 3 — резиновое кольцо

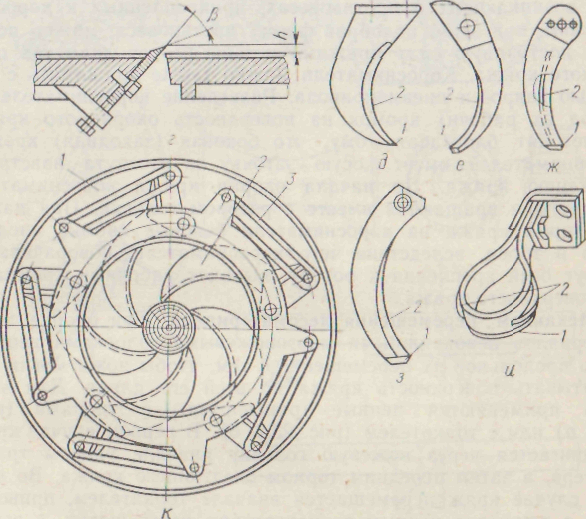

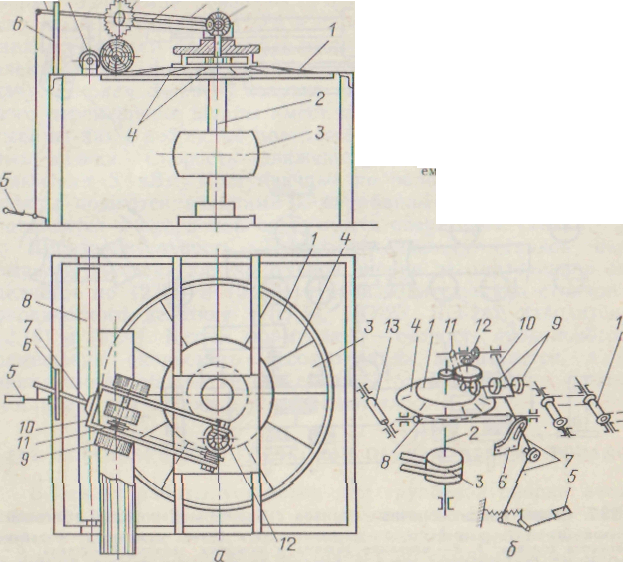

Рис. 23.2. Схемы механизмов перемещения лесоматериалов при окорке: а -цепной транспортер с упором, б — цепной транспортер с толкателем: 1 — толкатель; 2 — шатун; 3 — ценной транспортер; 4 — штанга; 5 — шестерни 6--зубчатая рейка; 7 — механизм икорки; 4 — упор; в, г — питающие вальцы с механизмом центрироваиия: 1 — питающий валец; 2 рычаг механизма центрировании; 3 - пружина; 4 — механизм окорки; д — валец дли продольно-винтового перемещения лесоматериала 1 —питающий валец; 2 --качающаяся рамка; 3 — направляющая рамка- 4 — ножевой диск; е — седловидный валец с шипами; ж—цилиндрический валец с ребрами;

3 —расчетная схема

Форма и размеры короснимателей, способ их крепления в кольцевой головке, а также назначение кромок короснимателя обусловливаются устройством окорочных станков и условиями процесса окорки. Коросниматели (рис. 23.1, д, в, ж, з) имеют специализированное назначение и устанавливаются в соответствующих станках, а коросниматель (рис. 23.1, и), называемый петлевым, имеет универсальное назначение и может применяться во всех станках с кольцевой роторной головкой.

Коросниматели прижимаются к поверхности кряжа в процессе окорки с помощью резиновых колец (рис. 23.1, к) или стальных пружин. В этом случае усилие прижима возрастает с увеличением диаметра окоряемого кряжа. Кроме того, коросниматели могут прижиматься под действием центробежных сил, возникающих в противовесах, прикрепленных к короснимателям, при этом, подобрав форму противовеса, можно получить постоянную силу прижима независимо от диаметра окоряемого кряжа. Коросниматели можно также прижимать с помощью гидро- и пневмопривода. Разведение короснимателей и выход их рабочих кромок на поверхность окоряемого кряжа происходят благодаря тому, что боковая (заходная) кромка короснимателей имеет косую заточку и отогнута навстречу движению кряжа. До начала окорки кряжа коросниматели сомкнуты и вращаются вместе с ротором головки. При нажатии торца кряжа на коросниматели боковые кромки внедряются в торец, вследствие чего коросниматели, поворачиваясь вокруг осей крепления к ротору, выходят рабочими кромками на поверхность кряжа.

Механизм перемещения лесоматериалов. При окорке лесоматериалов неподвижными многоножевыми головками необходимо продольное их Перемещение с тем, чтобы ножи могли обрабатывать поверхность кряжа по всей его длине. Для этой цели применяются ценные транспортеры с упорами (рис. 23.2, а) или с толкателем (рис.. 23.2, б). В первом случае кряж продвигается через ножевую головку вначале упором транспортера, а затем передним торцом следующего кряжа. Во втором случае кряж перемещается вначале толкателем, приводимым в движение цепным транспортером через шатун, а затем после упора зубчатой рейки в ограничитель выдвигающейся из толкателя с помощью шестерни штангой. При этом скорость движения кряжа возрастает в 2 раза.

Прн окорке барабанными ножевыми головками с поперечной периодической подачей окоряемому лесоматериалу или ложевой головке сообщается поступательно-возвратное движение. Для этой цели применяются механизмы периодического действия в виде тележки или подвижного суппорта (каретки), имеющих реверсивный привод.

При окорке кольцевой вращающейся головкой не требуется поворота кряжа, а для его продольного перемещения используют питающие вальцы, которые размещают попарно сверху и снизу (рис. 23.2, в) или по три в одной плоскости (рис.23.2,г). Особенность установки питающих вальцов у кольцевых вращающихся головок состоит в том, что кряж необходимо направить но оси головки так, чтобы она совпадала с осью кряжа. Для этого вальцы ставят на качающихся рычагах, поворачивающихся в плоскости параллельной оси кряжа (рис. 23.2, в) или перпендикулярно ей (рис. 23.2, г). Рычаги с пальцами соединяют между собой таким образом, чтобы они обеспечивали центрирование кряжа независимо от его диаметра.

В станках с барабанными и дисковыми ножевыми головками с непрерывной продольной подачей кряжу сообщается одновременно продольное и вращательное движение. С этой целью также применяют питающие вальцы, которые располагают под углом к оси кряжа и помещают на конце качающейся рамки, что позволяет поднимать и опускать их при движении кряжей разных диаметров (рис. 23.2, д). Скорости продольного и поперечного движения кряжа зависят от угла р между осями кряжа и питающего пальца. Скорость продольной подачи v0 и окружная скорость кряжа (поперечной подачи) vп, определяют из уравнений:

v0= vв sinβ; vп = vв cosβ (23.2)

где vв — окружная скорость питающего вальца, для продольно-винтовой окорки v0=vн (vн — скорость надвигания).

При перемещении кряжа без его поворота применяют седловидные питающие вальцы с шипами (рис. 23.2, е) и цилиндрические с ребрами (рис. 23.2, ж), а при перемещении кряжа с поворотом — цилиндрические и бочкообразные вальцы с рифленой или ребристой поверхностью.

Сопротивление движению при перемещении лесоматериалов в процессе окорки в общем случае определяется по формуле

Т = РГ+ РТ, (23.3)

где Р,— сопротивление от сил, действующих па окорочной головке; Рт — сопротивление движению транспортного устройства, производящего перемещение окоряемых лесоматериалов.

Сопротивление движению от сил, действующих на неподвижной многоножевой головке, определяется по (17.72), на барабанной ножевой головке — по (17.92). Если окорка производится несколькими барабанными головками одновременно, то

Рг=Рnг, (23.4)

где Рг —число барабанных головок.

В станках с кольцевыми вращающимися головками с коро-сннмателями усилие резания не оказывает влияния на сопротивление перемещению кряжа. Поэтому сопротивление движению от сил, действующих на кольцевой головке, составит

Рг=рВµz, (23.5)

где р — допустимое удельное давление на переднюю кромку коросниматедя; В — длина передней кромки; µ — коэффициент трения между кряжем и коросннмателем: z— число короснимателей в головке.

Действие питающего вальца в станках с горизонтальным диском меняется в процессе движения и обработки лесоматериала. В начале работы, когда кряж только своим концом лежит на диске, а всей длиной на поддерживающих роликах, питающий валец сообщает кряжу продольное и вращательное движения. Затем, когда в основном кряж лежит на диске, продольное движение кряжу придаст диск, а питающий палец только поперечное вращательное движение.

Для окорки круглых лесоматериалов находят применение окорочно-зачистные станки с неподвижной многоножевой головкой ЛО-23 и ЛО-24, станки с кольцевой роторной головкой

ОК-Я5, ОК-66, ОК40-1, ОШ-1, ОК80-1, ОК100-1, с дисковой головкой ОД-1. При окорке шпал используют станки о барабанными головками ЛО-44 и ЛО-48 и др.

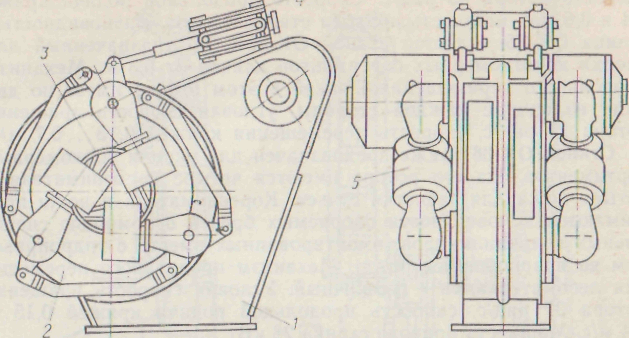

Окорочно-зачистные станки ЛО-23, ЛО-24 предназначены для грубой окорки рудничной стойки с одновременной зачисткой оставшихся на поверхности сучьев высотой до 3 см и диаметром до 5 см. Механизм окорки этих станков (рис. 23.3) состоит из двух последовательно расположенных головок, имеющих по четыре плоских ножа с передними копирами.

Рис, 23.3. Окорочио-зачистной станок ЛО-24:

Приемный стол со сбрасывателем, 2 – станина, 3 – толкатель, 4 – шатун, 5 – механизм окорки с ножевыми головками, 6 – привод транспортера, 7 – цепной транспортер

Одна из головок повернута относительно другой на 45°, благодаря чему обеспечивается удаление коры со всей поверхности кряжа. Для пролыски круглых лесоматериалов достаточно иметь одну из головок.

Подающий механизм представляет собой цепной транспортер с толкателем (см. рис. 23.2, б), совершающим поступательно-возвратное движение. Кряжи, подлежащие окорке, поштучно подаются сбрасывателем с приемного стола в лоток станка, а затем толкателем подаются на ножи ножевых головок. После окорки кряжа толкатель возвращается в начальное положение, а в лоток станка подается следующий кряж. Станок ЛО-23 окаривает кряжи длиной 1...3 м, диаметром от 8 до 28 см со скоростью 1,5 м/с, мощность двигателя станка 28 кВт. В отличие от него станок ЛО-24 предназначен для окорки круглых лесоматериалов длиной до 6,5 м.

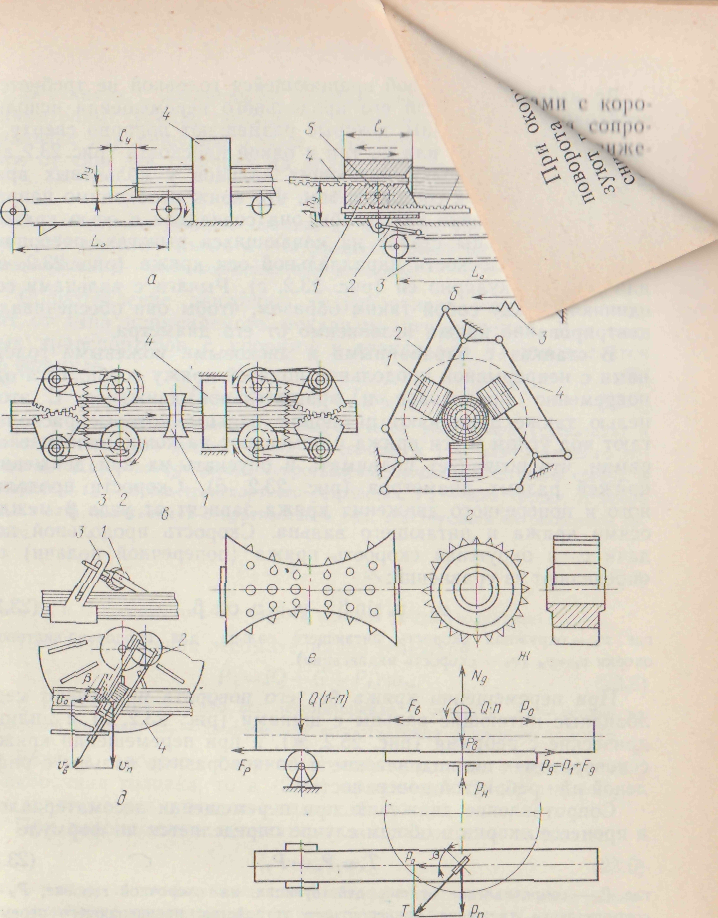

Станок ОК-35 (рис. 23.4) с кольцевой (роторной) головкой имеет станину, статор и ротор. Станина станка несет на себе статор с ротором и привод. На роторе шарнирно укреплены пять короснимателей, конструкция которых показана на рис. 23.1, д. Коросниматели прижимаются к поверхности кряжа с помощью резиновых колец (см. рис. 23.1, к). Для продольного перемещения кряжа применяются два трехвальцовых механизма, которые располагаются на статоре по обе его сто роны. Вальцы крепятся к статору шарнирно. каждый из пич приводится п движение парой конических зубчатых колес и общей цепной передачей. Они соединены между собой тягами, под действием которых они поворачиваются все одновременно на одинаковый угол в зависимости от диаметра окоряемого кряжа, обеспечивал его центрирование. Прижим вальцов к поверхностн кряжа осуществляется резиновыми кольцами с масляным демпфером, смягчающим удар при сходе вальцов с кряжа.

а —общий вид: б — кинематическая схема привода, 1 — станина: 2 — статор; 3 — ротор,; 4 — прижим вальцов; 5 — питающие вальцы; 6 — клиноременная передача; 7 — цепная передача; 8 — коническая зубчатая передача; 9— ведущий вал

Станок ОК-35 предназначен для окорки рудстойки и балансов длиной более 1,5 м и диаметром от 7 до 35 см, угловая скорость ротора 45 рад/с. Скорость продольной подачи кряжа 0,4 и 0,6 м/с, мощность привода станка 18 кВт. Разновидностью станка ОК-35 является станок ОК.-35К, предназначенный для окорки короткомерных сортиментов длиной от 0,8 м. Механизм продольного перемещении кряжей в этом станке имеет по два ряда вальцов с каждой стороны, угловая скорость вращения ротора 21 рад/с, скорость перемещения кряжей 0,13...0,7 м/с.

Станок ОК-36 также предназначен для окорки тонкомерных сортиментов. На его роторе имеются четыре короспимателя н четыре ножа для зачистки сучьев. Короспимателн и ножи прижимаются к поверхности окоряемых бревен с помощью специальных гидроцилиндров, вмонтированных вместе с гидроприводом во вращающийся ротор. Механизм продольного перемещения лесоматериалов — гусеничный. Угловая скорость вращения ротора 37 рад/с, скорость продольной подачи кряжей 0,15... 0,4 м/с. Мощность привода станка 28 кВт.

Станок ОК-66 имеет такое же устройство, как и станок ОК-35. Он применяется для окорки круглых лесоматериалов длиной свыше 3 м и диаметром от 10 до 66 см, угловая скорость ротора 20 рад/с, скорость продольной подачи бревен от 0,1 до 0,7 м/с, мощность привода 40 кВт.

Станок ОК-40М в отличие от станков ОК-36 и ОК-66 имеет две окорочные головки, одна из них с пятью короснимателями предназначена для снятия коры, а другая с четырьмя зачистными ножами — для зачистки сучьев. Вместо зачистных ножей можно также устанакливать коросниматели, в этом случае окоренная поверхность получается более чистой. Роторы станка вращаются п противоположных направлениях. На станке можно окорять балансы и рудстойку длиной 1,5... 7,5 м, диаметром от 6 до 35 см. Частота вращения роторов 5,8 с ', скорость продольной подачи лесоматериалов 0,2...1,2 м/с. Общая мощность приводов 29,7 кВт.

Станки ОК40-1, ОК63-1, ОК80-1 (рис. 23.5) выполнены по одной схеме на основе конструктивного их подобия по общей компоновке и унификации основных узлов. Они имеют: роторную окорочную головку с короснимателями, конструкция которых показана тта рис. 23.1, д; подающий и приемный двух-цепные транспортеры с подпружиненными роликами на концах; механизм продольного перемещения окоряемых лесоматериалов, представляющий собой попарно расположенные впереди и сзади головки питающие вальцы с прижимно-центрирующим устройством, обеспечивающим совпадение продольной оси лесоматериала с осью вращения окорочной головки. В зависимости от требований, предъявляемых к чистоте поверхности окоренных лесоматериалов, эти станки могут иметь одну или две роторные головки, первая головка предназначается для грубой окорки, вторая — для зачистки остатков сучьев и чистой окорки лесоматериалов. Поверхность питающих вальцов имеет шевроны, обеспечивающие надежное сцепление с поверхностью окоряемых материалов и надрезание коры. Техническая характеристика чтих станков приведена в табл. 23.1.

Таблица 23.1

|

Параметр |

Марка станков | |||

|

|

ОК-10-1 |

ОКОЗ-1 |

ОК80-1 | |

|

Диаметр просвета ротора, мм |

400 |

630 |

800 | |

|

Размеры окариваемых лесоматериалов: |

| |||

|

длина, м |

1,5.. 7,5 |

2, 7. ..7, 5 |

2, 7. ..7, 5 | |

|

диаметр, см |

6...35 |

10. ..55 |

14... 70 | |

|

Частота вращения ротора, с~1 |

5,8 |

2,5; 3,4; 5 |

2,5; 3,3 | |

|

Скорость продольной подачи. М/с |

0,17. ..1,2 |

0,2:0,25; 0,4; 0,5; 0,7; 1 |

0,2; 0,25; 0,4; 0,5; 0,7; 1 | |

|

Число короснимателей, шт. |

8 |

6 |

6 | |

|

Число надрезающих ножей, шт. |

— |

2 |

2 | |

|

Мощность привода, кВт |

37,1 |

37,1 |

76,1 | |

|

Масса, т |

10,2 |

14,1 |

20,6 | |

Станок ОК100-1 предназначен для грубой окорки крупномерных лесоматериалов диаметром до 90 см. Его конструкция значительно отличается от конструкции других окорочных станков. В станке применена автоматическая система управления механизмом центрировании окорочной головки относительно оси окоряемого лесоматериала, а также прижимными вальцами, расположенными наклонно с двух сторон бревна. Частота вращения ротора 2,5 с~', скорость продольной подачи ступенчатая 0,1...0,75 м/с, число короснимателей 6, надрезающих ножей 2, мощность электродвигателей 90,3 кВт, масса станка около 20 т.

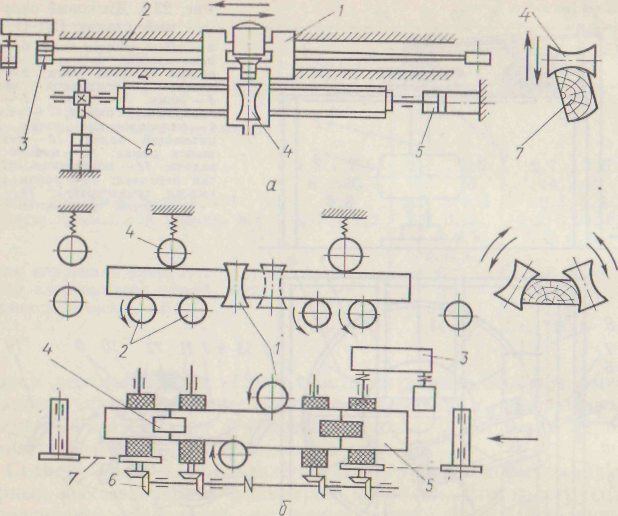

Дисковый станок ОД-1 (рис. 23.6) применяют для чистой окорки лесоматериалов, особенно экспортных балансов. Его диск вращается в горизонтальной плоскости па вертикальном валу, приводимом в движение посредством полу перекрестной ременной передачи. Диаметр диска 1000 мм, угловая скорость 47 рад/с. На конической поверхности диска радиально укреплены 12 плоских ножей (см. рис. 23.1, г). Выпуск ножей для грубой окорки 0,15. ..0,2 мм, для чистой 0,5 ... 0,6 мм. При окорке кряж опирается на коническую поверхность диска и предохраняется от скатывания с нее горизонтальным направляющим роликом. Поступательно-вращательное движение кряжу придается питающим вальцом, состоящим из трех рифленых роликов, помещенных на качающейся рамке. Рамка свободно вращается вокруг вертикальной и горизонтальной оси и для пропуска кряжа поднимается вверх педалью, а опускается на кряж под действием собственного веса и пружины. Положение рамки определяет величину угла между осями кряжа и питающего пальца и вместе с тем скорость продольного перемещения и вращения кряжа. Питающий валец приводится в движение от вала диска через зубчатые и цепную передачи. На станке можно окорять кряжи длиной до 3,5 м и диаметром от 10 до 27 см.

7 В Я Ю I! 12

Рис. 23.6. Дисковый окороч-нин станок ОД-1:

а — схема общего вида; б — кинематическая схема- 7 — кинематический ножевой диск; г --вал диса; 3 — приводной шкив; 4— ножи; 5 — педаль; 6 — направляющая рамка; 7 —рычаг; в —направляющий ролик; 9- питающий валец; 10 —качающаяся рамка; 11 — цепная передача; 12 — коническая зубчатая передача; /3 —ролик приемного транспортера; 14 — подающий транспортер.

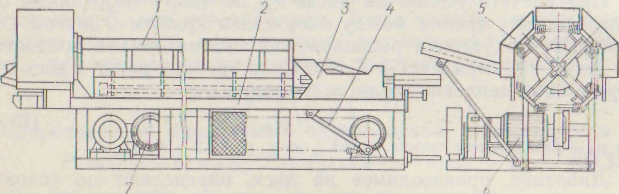

Шпалоокорочный станок ЛО-44 (рис. 23.7, а) относится к окорочным станкам с периодической поперечной подачей и предназначен для окорки боковых и обзольных поверхностей шпал. Каретка станка имеет барабанную ножевую головку с приводом и перемещается по направляющим с помощью канатно-блочной системы. Скорость каретки переменная и регулируется гидравлическим универсальным регулятором УРС-2,5, обеспечивающим также реверсивное движение каретки. Для закрепления шпалы с торцов и поворота ее используются специальные зажимный и поворотный механизмы с гидроприводом. После окорки шпала поступает на приводной роликовый лесотранспортер, расположенный ниже направляющих каретки.

Скорость перемещения каретки от 0 до 0,95 м/с, ход ее 4,5 м, угловая скорость барабанной ножевой головки 420 рад/с, общая установленная мощность 15,9 кВт.

Окорка шпал на станке ЛО-44 протекает следующим образом. Шпала подастся в зажимное устройство станка, закрепляется с торцов и устанавливается поворотным механизмом в определенное положение. После этого барабанную головку подводят к окоряемой поверхности и одновременно сообщают каретке движение вдоль шпалы. В случае неполного удалении коры с окоряемой поверхности шпалы ее можно, поворачивая, установить так, чтобы при повторном перемещении барабанной головки оставшаяся кора была бы удалена. После полной обработки шпала приводным роликовым лесотрэкспортером подастся на сортировочное устройство.

Рис, 23.7. Схемы шпталоокорочных станков с барабанной ножевой головкой1

А – станок ЛО-44: 1 – каретка,2,3 – направляющие и привод каретки, 4 – барабанная ножевая головка, 5,6 – механизм зажима и поворота шпалы, 7 –шпала, б- станок ЛО-48: 1 – барабанная ножевая головка, 2 – приводные вальцы, 3 – привод вальцов, 4 – прижимные вальцы, 5 – шпала, 6, 7 – коническая и цепная передачи

Шпалоокорочный станок Л0-48 (рис. 23.7, 6) относится к станкам непрерывного действия. В отличие от станка ЛО-44 этот станок имеет две восьми ножевые барабанные головки, которые охватывают шпалу с боков, прижимаясь к окоряемым поверхностям. В зависимости от поперечного сечения шпал и формы окоряемой поверхности барабанные головки могут отклоняться и поворачиваться в плоскости перпендикулярной оси шпалы. Каждая барабанная головка приводится во вращение электродвигателем мощностью 5,5 кВт, через ременную передачу, угловая скорость головки 103 рад/с. Механизм продольного перемещения шпалы имеет шесть приводных вальцов (четыре- из них с ребристой поверхностью) и трл. верхних прижимных пальца. Скорость движения шпал 0,3 м/с, мощность двигателя 3 кВт, Поступающие по роликовому транспортеру шпалы подаются вальцами к барабанным головкам, которые подводятся к окоряемой поверхности оператором станка.

Производительность. Производительность станков непрерывного действия для поштучной окорки лесоматериалом определяется по (2.22) и (2.26), а производительность станков периодического действия (ЛО-44, ЛО-23, Л 0-24) находится по (2.18) и (2.24). В этих формулах v — скорость продольного перемещения окоряемого лесоматериала принимается, а /(1 — время цикла обработки его единицы рассчитывается в зависимости от типа станка н условия его работы.

УСТАНОВКИ ДЛЯ ГРУППОВОЙ ОКОРКИ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ

В основу работы установок для групповой окорки лесоматериалов положен принцип использования абразивных свойств коры н различие, и прочности между корой н древесиной. Кора и процессе трения обычно отделяется по камбиальному или лубяному слою. На качество окорки значительно влияет состояние наружной поверхности коры, ее механическая прочность н силы сцепления коры с древесиной. Лучше окоряются лесоматериалы, имеющие шероховатую кору с трещинами, и хуже — с гладкой корой. Установки для групповой окорки лесоматериалов делятся па барабанные н бункерные сухого трения. с увлажнением и с водяной ванной. Они могут быть периодического и непрерывного действия.

Барабанные установки. На лесных складах применяются главным образом барабанные установки сухого трения. Они предназначены для окорки круглых н колотых поленьев и толстых сучьев длиной до 1,5. ..2 м. Барабанная установка периодического действия (рис. 23.8, а) представляет собой полый стальной цилиндр диаметром 2...3 м .и длиной 3...5 м, установленный на поддерживающих роликах и вращающийся с частотой 1 . . .2 с~'. Барабан се получает вращение от электродвигателя через редуктор, цилиндрическую шестерню и зубчатый венец, укрепленный на его наружной поверхности. На внутренней поверхности барабана имеются ножи, ускоряющие процесс окорки. С одной стороны барабана располагается люк для загрузки лесоматериалов, а с другой — подъемный шибер для его разгрузки. Работа установки происходит следующим образом. При закрытом шибере барабан на '/з. -. 2/з объема загружают лесоматериалами. При вращении барабана лесоматериалы перемешиваются, ударяются друг о друга, а также о стенки и ножи барабана. При этом кора и частично гниль (у колотых поленьев) отделяются и высыпаются через прорези, имеющиеся на цилиндрической поверхности барабана. После окончания процесса окорки шибер поднимается и окоренные лесоматериалы высыпаются на выносной транспортер. Затем барабан вновь загружается и цикл окорки повторяется.

Рис. 23.8. Схемы установок для групповой окорки лесоматериалов:

а. б — барабанные устаночки периодического и непрерывного действия; 1 — барабан;

Барабанная установка непрерывного действия (рис. 23.8,6) имеет барабан диаметром 3...4 м и длину 7...15 м. Неокоренные лесоматериалы подаются в установку непрерывно. Выходная часть барабана заканчивается воронкой, частично перекрытой шибером. При вращении барабана находящиеся в нем лесоматериалы продвигаются вдоль него и высыпаются на выносной транспортер. Заполнение барабана и продолжительность нахождения в нем лесоматериалов зависят от величины перекрытия выходного отверстия шибером. Продолжительность окорки лесоматериалов в барабанных установках зависит от требуемой чистоты окорки и физико-механических параметров лесоматериалов (породы, влажности, температуры), а также от степени загрузки и скорости вращения барабана. Окорки мерзлых лесоматериалов весьма затруднена. С увеличением степени заполнения барабана продолжительность окорки возрастает, так как при этом уменьшаются сила и число ударов. являющихся основными причинами отделения коры, однако уменьшение степени заполнения барабана ведет к снижению его производительности. Длительное пребывание лесоматериалов п барабане нежелательно, так как ведет к размочаливанию торцов и острых кромок в колотых поленьях, в результате чего часть древесины превращается в отходы.

Диаметр барабана D зависит от длины окоряемых лесоматериалов. Наилучшие условия перемешивания .лесоматериалов и их перемещения вдоль барабана создаются при D/lшах=2,5. .. 3 (lшах — наибольшая длина окоряемых лесоматериалов).

Для групповой окорки лесоматериалов применяются окорочные барабанные установки периодического действия БОМП-3 (ЛО-20), КБ-3 и установки непрерывного действия КБ-6, КБ-12. Установка КБ-3 (см. рис. 23.8, а) имеет барабан длиной 3,5 м, с внутренним диаметром 2850 мм; частота вращения 10,5 мин~', установленная мощность двигателей 47,9 кВт, масса установки 20,3 т. Установка КБ-6 имеет односекционный барабан длиной 7,5 м, диаметром 3 м; частота вращения 10,1 мин1"1, мощность двигателей 55 кВт, масса установки 35,2т. Установка КБ-12 в отличие от КБ-6 имеет двухсекционный барабан длиной 15 м, мощность двигателей ПО кВт, масса 67 т.

Часовая производительность установки КБ-3 составляет 3...4 м3, а КБ-6 и КБ-12 соответственно 5... 8 и 10... 17 м3.

Бункерные установки. Бункерные установки применяются для окорки бревен. Такая установка представляет собой один или несколько бункеров с поперечным сечением треугольной или трапециевидной формы. По дну и стенкам бункера движутся цепи поперечного многоценного транспорта, снабженные кулачками, под действием которых бревна перемешиваются, оставаясь параллельными друг другу. При этом с поверхности бревен благодаря трению их между собой и о кулачки транспортера снимается кора. Для улучшения процесса окорки н удаления коры бревна в бункере опрыскивают водой.