Методичка_Громов

.pdf

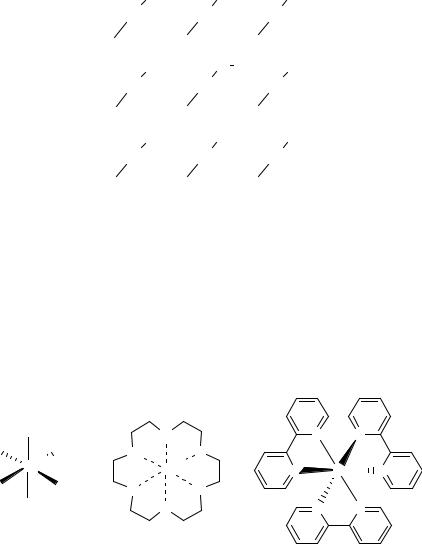

разделить соединения-хозяева на два главных класса в соответствии с топологической взаимосвязью между хозяином и гостем. Кавитанды могут быть описаны как хозяева с внутримолекулярными полостями, то есть способность полости связывать гостя – это собственное молекулярное свойство хозяина и существует как в растворе, так и в твердом состоянии. Клатранды, в свою очередь – это хозяева с межмолекулярными полостями, то есть с зазорами между двумя и более молекулами-хозяевами, существующими только в кристаллическом или твердом состоянии.

Кавитат - молекулярное "Хозяин" включение

+

"Гость"

Клатрат - включение в

кристаллическую решетку

Рисунок 3 – Различия между кавитатом и клатратом.

Агрегат хозяин-гость, образованный кавитандом, называют кавитатом, а клатранды образуют клатраты.

Для того чтобы адекватно описать химический объект, необходимо указать его элементы и типы связей между ними, а также пространственные (геометрические, топологические) характеристики. Объекты супрамолекулярной химии, супермолекулы, обладают такой же определенностью, как и составляющие их отдельные молекулы. Можно сказать, что «супермолекулы представляют собой по отношению к молекулам то же, что молекулы – по отношению к атомам, причем роль ковалентных связей в супермолекулах играют межмолекулярные взаимодействия». Чтобы описывать и визуализировать полученные системы, вводят термины, описывающие взаимоотношения между хозяином и гостем.

71

Включение типа «капсула» Включение типа «гнездо» Включение типа «насест»

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Неполярные поверхностные |

Сэндвич |

Укутывание гостя |

||||||||||||||||

взаимодействия |

|

|

|

|

|

|

|

|

хозяином |

|||||||||

Рисунок 4 – Типы взаимоотношений между хозяином и гостем.

При конструировании супрамолекулярных архитектур особую важность приобретает осуществление суммарных множественных взаимодействий (подход кооперативного связывания): можно сконструировать устойчивый комплекс гость-хозяин используя нековалентные (часто слабые) взаимодействия, которые способны этот комплекс стабилизировать. Небольшое количество энергии, выделяющееся при каждом взаимодействии суммируется и приводит к значительной энергии связывания, и, следовательно, к стабильности комплекса. Такая стабилизация основана на хелатном и макроциклическом эффектах.

|

M |

X M X |

X M X |

X M X |

|||||||

X |

X |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|||||||

Напряженное |

Оптимальная геометрия |

Возрастающая гибкость кольца |

|||||||||

кольцо |

для больших катионов |

энтропийно менее благоприятна |

|||||||||

Рисунок 5 – Хелатный эффект.

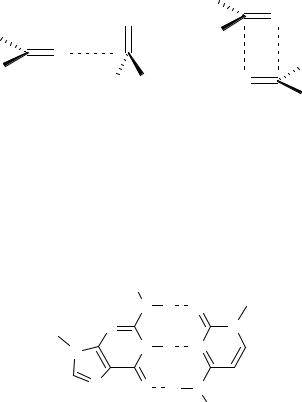

Хелатный эффект выражается в значительно большей устойчивости бидентатных лигандов по сравнению с монодентатными. Стабилизация, обусловленная хелатным эффектом сильно зависит от размера хелатного кольца – наиболее устойчивы пятичленные кольца, т.к. они наименее напряжены.

72

Хелатный

эффект

|

Поданд |

|

Рост |

Хелатный и |

|

степени |

макроциклический |

|

эффект |

||

организации |

||

хозяина |

|

|

|

Коранд |

|

|

Хелатный и макро- |

|

|

бициклический |

|

|

эффект |

Криптанд

Рисунок 6 – Хелатный и макроциклический эффекты.

Макроциклический эффект обусловлен организацией центров связывания в пространстве таким образом, что энергия связывания не расходуется на укутывание гостя хозяином, и из хелатирования извлекается максимальная выгода. Таким образом, хозяин предорганизуется к комплексообразованию.

Для того, чтобы дополнить центры связывания гостя, хозяин должен иметь центры связывания с подходящими электронными характеристиками (полярность, эффективность донора или акцептора водородной связи, жесткость или мягкость). Более того, эти центры связывания должны быть размещены в молекуле-хозяине таким образом, чтобы обеспечить их взаимодействие с гостем, при этом молекула-хозяин должна иметь конформацию, необходимую для связывания. Если хозяин удовлетворяет этим требованиям, то говорят, что он комплементарен гостю. Если молекула-хозяин не подвергается значительным конформационным изменениям при связывании гостя, то говорят, что он предогранизован.

Связывание молекулы-гостя протекает в две стадии:

1)стадия активации, на которой хозяин конформационно перестраивается для того, чтобы расположить центры связывания комплементарно гостю, одновременно минимизируя неблагоприятные воздействия между своими разными центрами связывания;

2)за перестройкой следует связывание, энергетически выгодное вследствие притяжения между взаимно комплементарными центрами связывания хозяина и гостя.

73

Таким образом, полная свободная энергия комплексообразования – это разность между энергией, затраченной на реорганизацию хозяина, и энергией, выделившейся при связывании комплекса.

Рассматривая наиболее важные из нековалентных взаимодействий, которыми оперирует супрамолекулярная химия, нужно обратить внимание на то, что при анализе супрамолекулярной системы необходимо учитывать взаимную «игру» этих взаимодействий и не только эффекты, относящиеся к хозяину и гостю, но и к их окружению (например, сольватация, кристаллическая решетка, газовая фаза и т.д.).

Ионные – по силе сравнимы с ковалентным связыванием. Например, катион натрия организует шесть комплементарных донорных атомов вокруг себя (в растворе распадается из-за сольватации).

|

|

|

|

|

|

|

Cl |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Na |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Cl |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

Na |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Cl |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Na |

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

Cl |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Na |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Cl |

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Cl |

|

|

Na |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Cl |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Na |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Na |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Cl |

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

Na |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Cl |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Na |

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

Cl |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Na |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Cl |

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

Na |

|

|

|

|

|

|

|

|

Cl |

|

|

|

|

|

|

|

Na |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

Cl |

|

|

|

|

|

Na |

|

|

|

|

|

|

Cl |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Рисунок 7 – Ион-ионные взаимодействия (100–350 кДж/моль).

Ион-дипольные – взаимодействие иона натрия с водой (наблюдается и в твердом состоянии, и в растворе). Эти взаимодействия включают также координационные (дативные) связи, которые в случае взаимодействий неполяризуемых катионов и сильных оснований по своей природе в основном электростатические.

OH2 |

OH2 |

O |

N |

N |

H2O |

O |

O |

|

|

Na+ |

OH2 |

Na+ |

N |

Ru 2+ N |

H2O |

O |

O |

|

|

OH2 |

|

O |

N |

N |

Рисунок 8 – Ион-дипольные взаимодействия (50–200 кДж/моль).

74

Диполь-дипольные – взаимная ориентация диполей может приводить к значительным притягивающим взаимодействиям.

|

O δ − |

R' δ + |

δ − |

R' δ + δ − |

R |

O |

|

δ + |

|

||

O |

|

R' |

|

R |

R |

O |

|

R' |

δ + R |

||

|

|

δ − |

Рисунок 9 – Диполь-дипольные взаимодействия (5–50 кДж/моль).

Водородная связь – можно рассматривать как особый вид диполь-дипольного взаимодействия, когда атом водорода, присоединенный к отрицательному атому или группе, притягивается к диполю соседней молекулы или функциональной группы.

H

|

N |

H |

O |

Каркас |

|

|

|||

Каркас |

N |

|

|

N |

N |

N |

H |

N |

|

|

|

|

|

|

N |

O |

H |

N |

|

|

|

|

|

H |

Гуанин Цитозин

Рисунок 10 – Водородная связь (4–120 кДж/моль).

Значения длин, сил и геометрий водородных связей могут варьироваться в широких пределах. Сильная одинарная водородная связь, приходящаяся на молекулу, может быть достаточной, чтобы обусловить структуру твердого состояния и оказать весомое влияние на растворы и газовую фазу. Более слабая водородная связь играет роль в стабилизации структуры и может быть важна при многоактовом взаимодействии.

Таблица 1 – Свойства водородных связей.

Параметры |

Водородное взаимодействие |

||

|

|

|

|

|

сильное |

среднее |

слабое |

|

|

|

|

Взаимодействие |

Преимущественно |

Преимущественно |

Электростатическое |

A-H×××B |

ковалентное |

электростатическое |

|

|

|

|

|

Энергия связи, |

60-120 |

16-60 |

< 12 |

кДж/моль |

|

|

|

|

|

|

|

75

Длина связи, Å |

|

|

|

H×××B |

1.2-1.5 |

1.5-2.2 |

2.2-3.2 |

|

|

|

|

А×××B |

2.2-2.5 |

2.5-3.2 |

3.2-4.0 |

|

|

|

|

Углы, град |

175-180 |

130-180 |

90-150 |

|

|

|

|

Относительный сдвиг |

25 |

10-25 |

< 10 |

ИК-колебаний |

|

|

|

(симметричный |

|

|

|

валентный тип, см-1), % |

|

|

|

|

|

|

|

Химический сдвиг |

14-22 |

< 14 |

|

1H ЯМР вдоль поля, м.д. |

|

|

|

|

|

|

|

Примеры |

«Протонная |

Спирты |

Водородные |

|

губка» |

|

С–Н-связи |

|

|

|

|

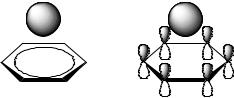

Катион-π – (переходные металлы образуют комплексы с олефинами – ковалентная связь, участвуют d-орбитали) взаимодействие катионов щелочных и щелочноземельных металлов с двойной связью. Энергия взаимодействия иона K+ с бензолом – 80 кДж/моль, а на присоединение к одной молекуле воды – 75 кДж/моль. Причина – с ионом калия в воде могут взаимодействовать больше молекул.

Рисунок 11 – Катион-p-взаимодействия (5–80 кДж/моль). π-π-Стэкинг – взаимодействие между электронообогащенной и дефицитной ароматикой. Два основных типа: плоскость к плоскости и торец к плоскости (при оценке учитывают конкуренцию электростатических и ван-дер-ваальсовых сил.

76

H

3,5 A

Плоскость к плоскости |

Торец к плоскости |

Рисунок 12 – π-π-Стэкинг взаимодействия (0–50 кДж/моль).

Ван-дер-ваальсовы – возникают благодаря поляризации электронного облака из-за соседства близлежащих ядер, приводящей к слабому электростатическому притяжению. Эти силы не направлены, поэтому обладают ограниченными возможностями для конструирования супрамолекулярных систем. Их подразделяют на:

-дисперсионные (силы Лондона) – взаимодействие между флуктуирующими полями;

-обменно-отталкивающие (определяют форму молекул, убывают в зависимости от радиуса).

t- Bu |

t-Bu |

|

t-Bu |

t-Bu |

||

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

OH |

|

|

|

HO |

OH OH |

||||

Рисунок 13 – Силы ван-дер-ваальса (< 5 кДж/моль).

Плотная упаковка толуола в каликс[4]арене – демонстрация принципа «природа не терпит пустоты». Молекула втискивается во впадины, максимизируя число межмолекулярных контактов.

Гидрофобные взаимодействия – отталкивание разнородных и притягивание подобных веществ приводит к агломерации подобных компонентов.

77

|

|

|

|

H |

|

O |

|

H |

H |

|

|

H |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

H H O |

H |

H |

||||||||

H |

|

|

|

|

|

|

|

O |

H |

|

|

|

|

H |

|

|

|

|

|

H |

|

|

H |

|

O |

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||

O |

|

|

|

|

|

|

H |

|

O |

H |

|

O |

H O |

|

H |

O |

|

|

O |

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

H |

|

|

O |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

H |

|

|

||||||||||||||||

|

H |

|

|

|

O |

|

|

H |

H + |

H |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

H |

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

O |

|

H |

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

H |

|

|

O |

|

O |

|

H |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||

|

H |

|

|

O |

|

|

|

|

|

O |

|

H |

|

|

|

|

H |

|

|

O |

H |

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

H |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

H |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

H O |

|

H |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

H |

O |

|

H |

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

H |

H |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

H |

O H H |

|

|

|

|

|

||||||||

Сольватированный хозяин |

|

Сольватированный гость |

|

|

|

|

|

|

|

Комплекс |

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||

Рисунок 14 – Гидрофобные взаимодействия.

Обсуждая способы супрамолекулярного конструирования молекул-хозяев следует упомянуть о цели дизайна – это достижение селективности, т.е. способности отличать одного гостя от другого. Если при связывании не происходят ни энтропийно, ни энтальпийно невыгодные перестройки, и хозяин удачно предорганизован к гостю, получаются наиболее стабильные комплексы – связывание обычно полностью необратимо. Этот вид комплексообразования идеален для удаления ионов из загрязненной воды. Хозяева, связывающие своих гостей менее сильно, находят применение как сенсоры и носители.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.Лен, Ж.-М. Супрамолекулярная химия. / Ж.-М. Лен – Н.: Наука - 1998.

2.Стид, Дж.В. Супрамолекулярная химия. - т. 1, 2. / Дж.В. Стид, Дж.Л. Этвуд – М.: Академкнига - 2007.

3.Химия комплексов «гость-хозяин» / под ред. Ф. Фегтле и Э. Вебера –М.: Мир - 1988.

ГЛ А В А 6. МОЛЕКУЛЯРНОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ И

МОЛЕКУЛ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Первый краун-эфир был синтезирован Чарльзом Педерсеном в 1967 году случайно, как побочный продукт синтеза линейного диола (схема 1).

78

Схема 1

OH |

|

OH |

HO |

O |

O |

O |

O |

+ |

|

NaOH / n-BuOH |

O |

|

OH |

+ |

|

|

|

||

|

|

[H], H2O |

|

|

OH |

O |

|

|

|

||

+ |

|

O |

O |

Cl |

Cl |

O |

O |

O |

|

||

|

|

O |

|

|

|

|

|

|

|

Дибензо-18-краун-6 эфир (0.4%) |

|

Педерсен заинтересовался этим побочным продуктом благодаря его необычному поведению в растворах и высокой степени кристалличности. Вещество умеренно растворялось в метаноле, но при добавлении солей щелочных металлов его растворимость значительно возрастала. В процессе дальнейшего исследования вещества Педерсен пришел к заключению, что «...ион калия упал в полость в центре молекулы». И для того времени это было очень смелым утверждением. Вскоре события доказали его правоту, и было синтезировано множество родственных соединений различной геометрии.

Говоря о молекулярном распознавании в общем, следует отметить, что способность к молекулярному распознаванию определяется энергией взаимодействия и информацией, считываемой при селективном связывании субстрата с молекулой-рецептором. Простое связывание еще не есть распознавание. Можно сказать, что распознавание – это целенаправленное связывание, и оно осуществляется посредством хорошо определенного набора межмолекулярных взаимодействий. Связывание рецептора и субстрата может происходить селективно и приводит к образованию комплекса или супермолекулы, характеризуемых термодинамической и кинетической устойчивостью.

Таким образом, молекулярное распознавание предполагает хранение (на молекулярном уровне) и считывание (на супрамолекулярном уровне) информации. Информация может быть закодирована в архитектуре рецептора, в его центрах связывания, а считывание информации происходит со скоростью образования и диссоциации супермолекулы.

Общая концепция предорганизации заключается в заблаговременном (до связывания гостя) конструировании хозяина в точном соответствии со стерическими и электронными требованиями гостя. Подходящие друг другу хозяева и гости называют комплементарными.

79

Принцип комплементарности был сформулирован Крамом: «Для образования комплекса хозяева должны иметь центры связывания, которые кооперативно контактируют и притягивают центры связывания гостей, не вызывая при этом сильное несвязывающее отталкивание». То есть можно отличить положительное и отрицательное распознавание, в зависимости от того, доминируют ли при связывании взаимодействия притяжения или отталкивания.

Ключевыми понятиями распознавания молекул являются топология (от греч. «топос»

– место, об этом мы говорили ранее) и заряд. Таким образом, распознавание подразделяют на распознавание по геометрии и распознавание по заряду, а эффективность связывания молекул хозяина и гостя определяется совокупностью этих факторов. Здесь вступает в действие так называемый принцип «двойной комплементарности», включающий в себя геометрическое и энергетическое взаимодействие. Комплементарность зависит от того, насколько хорошо подогнаны друг к другу во всех трех измерениях архитектуры субстрата и рецептора (гостя и хозяина) и насколько удачно расположены центры связывания. Субстрат и рецептор будут иметь большую поверхность контакта, если рецептор будет способен обволакивать гостя таким образом, чтобы достигалось максимально большое число связывающих нековалентных взаимодействий и чтобы рецептор мог «почувствовать» молекулярную форму, размер и архитектуру субстрата.

Размер и форма связывающей полости, образуемой молекулой-рецептором, а также ее жесткость или гибкость определяются природой структурных единиц молекулы.

По геометрии распознавания разделяют:

-сферическое распознавание;

-тэтраэдрическое распознавание;

-линейное распознавание длины молекул при помощи битопных сорецепторов (в том числе гетеротопных);

-множественное распознавание.

По заряду разделяют:

-распознавание катионов;

-распознавание анионов;

-распознавание нейтральных молекул.

Итак, самым простым видом геометрического распознавания является связывание сферических субстратов, в роли которых могут выступать либо положительно заряженные катионы металлов (щелочных, щелочноземельных или лантаноидных), либо отрицательно заряженные галогенид-анионы.

80