Методичка_Громов

.pdf

C |

Th

C

C

Рисунок 14 – Комплекс Th(0) с циклооктатетраеном, координация π-связями.

Для характеристики способа присоединения так называемого π-лиганда к центральному атому применяется понятие гаптичность. Как и дентатность, оно определяется числом атомов лиганда, непосредственно связанных с центральным атомом. Лиганды, присоединяющиеся одной двойной связью (т.е. двумя атомами, например, этилен), определяют как дигапто-лиганды. Циклооктатетраен – октагапто-лиганд.

Современные методы расчета энергии взаимодействия атомов в молекулах, следовательно, и все характеристики пространственного строения соединений (длины связей, валентные и двугранные углы) основаны на квантовой механике. Общим решением задачи о пространственном строении вещества является вычисление потенциальной поверхности как функции внутренних координат. Но до становления квантовохимических методов для оценки свойств координационных соединений применялись методы, основанные на законах классической физики, в которой электроны, атомы и молекулы рассматривались как тела, движущиеся по законам Ньютона и взаимодействующие между собой по закону Кулона (т.е. основными считались электростатические взаимодействия).

При всем несовершенстве подхода, конструктивной являлясь идея о влиянии соотношения размеров центрального атома и лигандов на состав и относительную устойчивость координационной сферы. Усилиями исследователей В. Косселя, А. Магнуса и Е. Лемберта удалось прийти к понятию критического соотношения радиусов центрального атома и лиганда: ρ =rM:rL. Стабильной координационная сфера может быть лишь при значениях этой величины, находящихся в определенных пределах.

a |

б |

в |

г |

Рисунок 15 – Пространственное расположение лигандов при разных значениях ρ.

31

Наиболее устойчивы соединения, в которых соприкасаются только ионы противоположного знака (а). Структура (б) с меньшим значением ρ менее устойчива из-за более близкого расположения одинаково заряженных лигандов. Структура (в) неустойчива, центральный атом может перемещаться в полости, образованной лигандами, что приведет к образованию более устойчивого комплекса с меньшим к.ч. (г).

Таблица 3 – Интервалы критических соотношений радиусов ионов.

К.ч. |

r = rM : rL |

Геометрическое расположение |

|

|

|

||

|

|

координированных групп |

|

2 |

r < 0,15 |

Прямая линия |

|

3 |

0,15 < r < 0,22 |

Равносторонний треугольник |

|

4 |

0,22 < r < 0,41 |

Тетраэдр |

|

6 |

0,41 < r < 0,73 |

Октаэдр |

|

8 |

0,73 < r < 1,37 |

Куб |

|

|

|

|

Были оценены интервалы значений ρ, допускающие существование комплексов с данным к.ч. Действительно, известно, что в кристаллических галогенидах щелочных металлов литию свойственно к.ч 4 в хлоридах, бромидах и иодидах, а хлоридам, бромидам и иодидам натрия свойственно к.ч. равное 6, и т.д. В таблице приведены значения этих интервалов. Таким образом, простые геометрические соотношения оказались полезными для обобщения большого числа экспериментальных данных по строению кристаллов и молекул координационных соединений.

Таблица 4 – Наиболее стабильные координационные полиэдры.

К.ч. |

|

Координационный полиэдр |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

гантель |

|

|

|

|

|

|

|

3 |

равносторонний треугольник |

|

|

|

|

|

|

|

4 |

тетраэдр |

|

|

|

|

|

|

|

5 |

тригональная бипирамида |

|

|

|

|

|

|

|

6 |

октаэдр |

|

|

|

|

|

|

|

7 |

одношапочный |

|

одношапочная |

|

пентагональная |

|

||

|

октаэдр |

³ |

тригональная призма |

³ |

бипирамида |

|

||

8 |

квадратная (Архимедова) призма |

> |

Тригональный додекаэдр |

> |

куб |

|||

9 |

трехшапочная тригональная призма |

³ |

одношапочная квадратная антипризма |

|

||||

10 |

двухшапочная |

квадратная |

сфенокорона |

четырехшапочная |

|

|

||

|

антипризма |

|

³ |

³ |

тригональная призма |

|

||

12 |

икосаэдр |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

32

Попытки усовершенствования ионной модели строения комплексов связаны с более точным учетом межлигандных взаимодействий с использованием разных формул типа B/rn, где показатель степени n и константу B выбирали эмпирически. Так определили самые стабильные координационные полиэдры.

Для понимания возможных координационных чисел и координационных полиэдров, образуемых центральным атомом разных групп или центральным атомом в разных степенях окисления используют подход Гиллеспи-Найхолма. Различают связевые и неподеленные электронные пары, взаимное расположение атомов в молекуле определяется количеством образуемых атомом связей и количеством оставшихся неподеленных электронных связей на каждом атоме. Однако, этот подход не применим для комплексов переходных металлов, где центральный атом может содержать как неподеленные пары, так и неспаренные электроны, что не описывается имеющимися структурными типами.

Вообще широкое применение органических лигандов в современной координационной химии стимулирует использование известных концепций органической химии для понимания термодинамики и кинетики реакций комплексообразования. Одна из таких концепций – представление о влиянии пространственных затруднений на протекание реакций и стабильность соединений. Экспериментально установлено, что лиганды с одинаковыми донорными атомами и одинаковым способом координации, но значительно отличающиеся по размерам, могут существенно отличаться по способности образовывать комплексы. Другая концепция – влияние конформационных равновесий органических лигандов. В комплексе лиганд может находиться не в самой выгодной конформации. Образование координационных связей центрального атома с донорными атомами лиганда может потребовать существенной пространственной перестройки лиганда. Энергия комплексообразования при этом уменьшается на величину разности энергий свободного и координированного лиганда. Это может влиять на устойчивость комплексов и их пространственное строение.

Конец двадцатого века ознаменовался принципиально новыми технологическими решениями, и ясной перспективой становится переход к техническим элементам молекулярных размеров. Химические соединения и материалы стали рассматриваться не просто как сырьё, из которого механическими методами изготавливают нужные детали. Химическое соединение становится самостоятельным техническим изделием – магнитом, ячейкой памяти, диодом, транзистором, но в отличие от привычных изделий имеет молекулярные размеры. Координационные соединения находят своё применение в роли таких изделий.

33

|

hν1 |

|

|

|

N |

N |

R |

N |

N |

N Ru2+ N |

N |

Os3+ N |

||

N |

N |

R |

N |

N |

|

|

|

|

|

|

|

R = n-C6H13 |

|

|

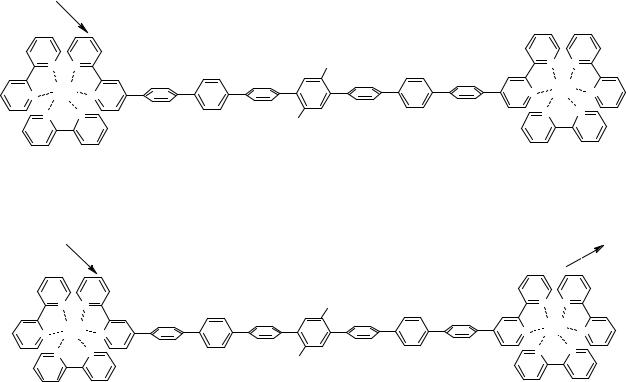

Рисунок 16 – Супрамолекулярная система, выполняющая функцию переносчика электрона.

|

hν1 |

|

|

hν2 |

N |

N |

R |

N |

N |

N Ru2+ N |

N |

Os2+ N |

||

N |

N |

R |

N |

N |

|

|

|

|

|

Рисунок 17 – Супрамолекулярная система, выполняющая функцию переносчика энергии.

Одна из актуальных проблем – эффективное использование солнечной энергии. Вопервых, световая энергия может быть использована (кроме тривиального освещения) для преобразования ее в излучение с нужной частотой. Во-вторых, ее можно преобразовать в электрическую или энергию химических связей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. Илиел, Э. Основы стереохимии / Э. Илиел - М.: Мир - 1971.

2.Скопенко, В.В. Координационная химия / В.В. Скопенко, А.Ю. Цивадзе, Л.И. Савранский, А.Д. Гарновский - М.: ИКЦ «Академкнига» - 2007.

3.Харгиттаи, И. Симметрия глазами химика / И. Харгиттаи, M. Харгиттаи – М.: Мир -

1989.

4. Photochemistry and Photophysics of Coordination Compounds Volume I, II / edited by V. Balzani and S. Campagna - Springer-Verlag Berlin Heidelberg - 2007.

34

Г Л А В А 3. ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ ФОТОХРОМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Под фотохромизмом понимают переход между двумя химическими соединениями A и B с различным поглощением или испусканием при длинах волн λ1 и λ2, который индуцируется действие электромагнитного излучения по крайней мере в одном направлении.

D |

|

λсч(λB) |

|

|

|

A |

λзап(λA) |

|

|

|

hν |

|

A |

B |

|

|

B |

|

|

λ/нм |

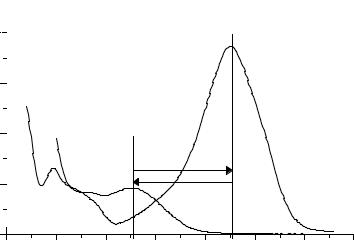

Рисунок 1 – Фотохромная система.

Фотохромные системы характеризуют спектрами поглощения А и В, квантовым выходом перехода А→В (т.наз. светочувствительностью f), временем темновой релаксации τ

(самопроизвольного перехода В→А в отсутствие освещения), квантовым выходом фоторазложения (ϕфр). На рисунке представлен спектр типичного фотохромного соединения: спектр термически стабильной A и фотоиндуцированной B форм. В полосе формы А записывают, а в полосе формы B считывают и стирают информацию. Если соединения А и В поглощают только в УФ-области спектра, то такую разновидность фотохромии называю фототропией.

В может представлять собой одно или несколько термодинамически метастабильных или нестабильных соединений. При переходе А→В изменяется электронная структура хромофора и, соответственно, спектр поглощения соединения, а также другие важные свойства вещества, включая оптические (коэффициет преломления), электрические (проводимость, фотопроводимость), термодинамические (энтальпия образования, температура плавления) и другие характеристики.

Хромофо́ры (греч. chromos – цвет и foreo – несу) – ненасыщенные группы атомов, обуславливающие цвет химического соединения. Хромофорная теория возникновения

35

окраски была предложена в 1878 г. немецким ученым Виттом. К хромофорам относят азогруппу –N=N–, нитрогруппу –NO2, нитрозогруппу –N=O, карбонильную группу =С=О, сопряженные системы двойных связей, хиноидные группировки и др.

Введение других групп, называемых ауксохромами (от греч. auxo – увеличиваю) (– ОН, –NH2 и др.), способствует углублению окраски.)

По способности к обратимости различают:

-фотообратимые системы, когда окрашенная форма В переходит при облучении светом в своей длинноволновой полосе поглощения обратно в бесцветную форму А в результате так называемого оптического отбеливания.

-термообратимые системы, которые спонтанно при комнатной температуре или при нагревании переходят в исходную форму А (т.н. термическое отбеливание).

Часто фотохромные системы могут быть не только фото-, но и термообратимыми, т.е. термотропными.

Dсч

Фотостационарное

состояние

hν |

B ¾¾® A |

A ¾¾® B |

t0 |

|

|

|

|

t1 |

|

|

|

t |

|

|

Экспонирование |

Термическое |

|

|||||||

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

тушение |

|

|

||

Процесс записи |

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|||||

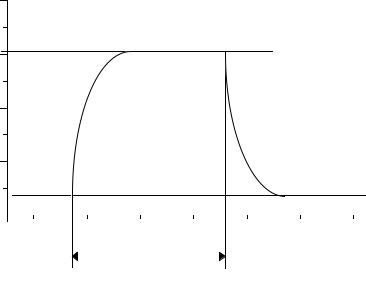

Рисунок 2 – Спектральные изменения фотохромной термообратимой системы.

Если исходная термодинамически стабильная форма A фотохромного соединения поглощает свет в более длинноволновой области спектра, а при облучении или нагревании обратимо переходит в форму В, поглощающую в более коротковолновой области, то такую фотохромию называют инверсионной или обратной. В случае, когда более чем две формы обратимо превращаются друг в друга в результате фотоиндуцированных реакций, говорят о мультифотохромности. Теоретически прямую и обратную реакции можно повторять любое число раз (достигнутое число циклов составляет 106), но на практике многие фотохромные

36

реакции сопровождаются побочными и необратимыми реакциями, в результате чего фотохромное соединение разрушается и говорят, что система «устает».

Фотохромизм можно наблюдать в жидких и твердых растворах, а также в кристаллах разных классов органических и неорганических веществ. При этом природа фотохромных эффектов может быть различной. Наиболее изучены системы, в которых изменение свойств происходит в ходе фотохимической реакции органического соединения. Затем идут системы, которые проявляют фотохромию вследствие триплет-триплетных переходов, затем системы, которые обесцвечиваются высокоинтенсивным лазерным лучом благодаря инверсионной заселенности.

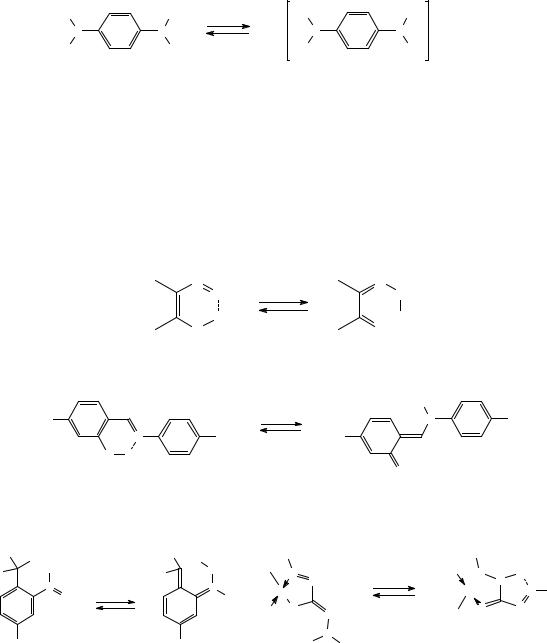

Рассмотрим механизмы, которые лежат в основе превращений наиболее известных фотохромных органических соединений.

Примером процесса с гомолитическим разрывом связи может служить фотолиз гексафенилбисимидазолила, который реагирует по схеме. С относительно высокими квантовыми выходами возникают глубоко окрашенные радикалы А, которые могут

термически рекомбинировать с образованием исходных веществ. |

|

|

||||||||

1. Гомолитический разрыв связи |

|

2. Гетеролитический разрыв связи |

|

|||||||

|

|

A2 |

hν |

2A. |

|

AB |

|

hν |

A+ + B- |

|

|

Ar |

Ar |

|

Ar |

|

Ar3CX |

hν |

Ar3C+ + X- |

|

|

|

ArN |

|

N |

|

|

|||||

N |

N |

|

hν |

2 |

. |

Ar |

|

|

|

|

Ar |

N |

Ar |

|

Ar |

N |

|

|

|

|

|

|

Ar |

|

|

|

|

|

|

|

hν |

|

|

|

Бисимидазолил |

|

|

|

|

+ |

|

||

|

|

|

N O |

NO2 |

|

N O- |

NO2 |

|||

|

|

|

|

|

|

CH3 |

|

|

CH3 |

|

|

|

|

|

|

|

бесцветный |

|

|

голубой |

|

Рисунок 3 – Примеры реакций фотодиссоциации.

Гетеролитический разрыв связей характерен для соединений типа AB, например, для лейкосоединений триарилметановых красителей Ar3CX (X = CN, OH, SO3H), которые реагируют фото- и термообратимо. Катионы Ar3C+ имеют очень большие коэффициенты экстинкции и полосы поглощения в более длинноволновой области спектра, чем исходные молекулы. Фотохромизм многих производных спиропирана также обусловлен гетеролитическим расщеплением связи С-О. Фотореакция заключается во внутримолекулярном раскрытии гетеролитического кольца.

37

R |

R |

hν1 |

R |

|

R |

+ |

|

N |

+ e- |

||||||

N |

N |

hν2, |

N |

|

|||

R |

R |

R |

|

R |

|

||

|

|

|

Рисунок 4 – Реакция фотоионизации.

Обратимое изменение цвета может также происходить в результате фотоиндуцированных окислительно-восстановительных (редокс-) реакций. Особый случай редокс-фотохромии – обратимая фотоионизация. Таким образом, из n-фенилендиаминов возникают известные глубоко окрашенные красители типа Вюрстера.

Y |

Z |

hν1 |

Y Z |

|

X |

H |

hν2, |

H |

|

|

|

X |

|

|

X = O, CHR; Y = CH, CR, NO, N; Z = O, N |

|

|||

R1 |

|

hν1 |

H |

|

|

N |

R2 |

||

N |

R2 |

hν2 |

R1 |

|

O H |

|

|

|

|

|

|

|

O |

|

енольная форма |

|

|

кетоформа |

|

кето-енольная

R2 |

R2 |

|

Ar 1 |

|

|

|

Ar 1 |

|

||

1 |

H O- |

1 |

H |

O |

N |

N |

|

|

N N |

H |

R |

N +O |

R |

|

N +O- |

|

hν |

||||

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

hν |

|

Hg |

|

|

Hg |

N Ar 2 |

|||

|

|

|

|

|

S |

|

N |

|

S |

N |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

NO2 |

|

NO2 |

|

|

H |

N |

Ar 2 |

|

|

|

нитро-аци-нитро |

|

|

|

|

|

комплексов металлов |

|

||

Рисунок 5 – Фототаутомерные перегруппировки.

Фотохромизм ряда соединений связан с индуцированным светом перемещением атома водорода – фототаутомерией. Наиболее важные случаи фототаутомерии – кето-енольная, нитро-аци-нитро- и фототаутомерия некоторых комплексов металлов. В первых двух случаях внутримолекулярный сдвиг атома водорода происходит в шестичленном переходном состоянии. Термически стабильны орто-замещенные ароматические соединения, которые в результате облучения дают глубоко окрашенные таутомеры, имеющие хиноидную структуру.

38

Широко известна фототаутомерия легко доступных анилов ароматических о- гидроксиальдегидов, а также о-нитробензильных производных.

Комбинация фототаутомерии и изомеризации обуславливает фотохромизм дитизонатов Hg(II), Cu(II), Pd(II), Ni(II), Zn(II), Ag(II). Реакция протекает не только в растворах, но и в полимерных пленках при комнатной температуре. Окраска изменяется при этом очень сильно – от желтой до синей. Центральный атом металла определяет фотохимическую стабильность, скорость обратной реакции и цвет комплексов.

O Ar O |

O Ar O |

|

hν1 |

|

hν2 |

O |

O |

Рисунок 6 – Фотоперегруппировки. Фотозамещение.

Интересный тип фотохромии (внутримолекулярное обратимое ароматическое фотозамещение) обнаружен у 6-арилокси-5,12-нафтаценхинона и некоторых аналогичных конденсированных ароматических систем.

R1 |

hν1 |

R1 |

R2 |

|

X Y |

X |

Y |

|

|

hν2 |

|

|||

R2 |

|

|

|

|

транс-изомер |

|

цис-изомер |

|

|

O |

|

|

O |

O |

S |

hν1 |

|

|

|

S |

hν2, |

|

S |

S |

|

|

|||

O |

|

|

|

|

транс-Тиоиндиго |

|

цис-Тиоиндиго |

||

Рисунок 7 – Фотоперегруппировки. Фотоизомеризация.

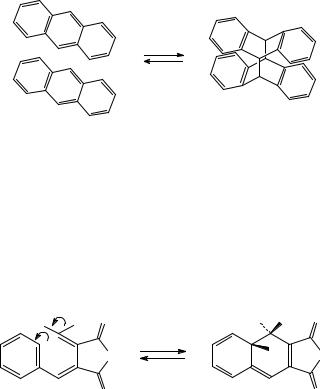

Фотохимическая транс-цис-изомеризация обусловлена затрудненным вращением вокруг двойной связи и является причиной фотохромных изменений в целом ряде органических соединений. В силу малого отличия электронных структур исходных и конечных продуктов, спектральные изменения в этом случае менее значительны. Обычно транс-форма термодинамически более стабильна.

39

При X=Y=N общая формула соответствует фотохромным азасоединениям, триазенам и некоторым другим группам соединений. При X=CR и Y=N – анилам и азометинам, азинам, формазанам и некоторым другим фотохромным красителям. При X=Y=CR формула соответствует фотохромным этиленам, стильбенам, стириловым красителям, индигоидным красителям.

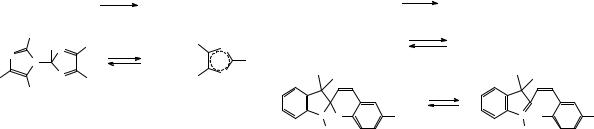

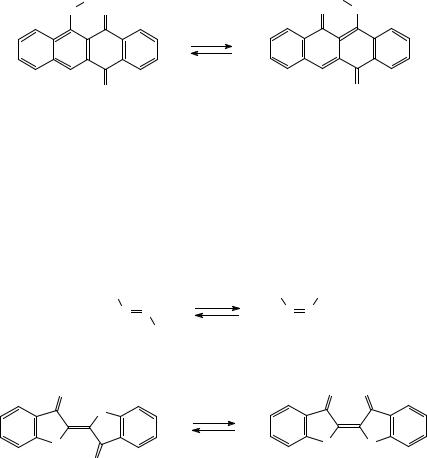

Перициклическими называют синхронные реакции, переходное состояние которых может быть представлено в виде цикла. К этой категории относят следующие типы реакций:

1.Реакции циклоприсоединения, приводящие к образованию циклических молекул из двух независимых непредельных (в том числе сопряженных) π-электронных систем путем образования двух новых σ-связей между их концевыми атомами. Обратные реакции этого типа называют циклораспадом.

hν1

hν2

Рисунок 8 – Циклоприсоединение антрацена.

2.Электроциклические реакции, включающие образование новой σ-связи между концевыми атомами нециклической сопряженной π-электронной системы в результате участия двух её р-электронов (или обратные процессы раскрытия цикла).

R R' O |

|

R R' O |

|

O |

hν1 |

H |

O |

|

|||

hν2 |

|

||

|

|

|

|

O |

|

|

O |

Рисунок 9 – Электроциклическая реакция фульгида.

3.Сигматропные сдвиги, представляющие собой перегруппировки сопряженных нециклических π-электронных систем, которые происходят путем внутримолекулярного перемещения одной из имеющихся σ-связей от одного из концевых атомов молекулы к другому её концевому атому.

40