- •Часть 3

- •7.2. Вольт - амперная характеристикаp-n-перехода

- •7.3. Классификация и основные параметры полупроводниковых диодов

- •7.4. Диодные ограничители

- •Пример расчета диодного ограничителя

- •7.5. Выпрямители на диодах

- •7.6. Стабилизаторы напряжения на диодах

- •Пример расчета стабилизатора

- •Решение

- •Глава 8 биполярные транзисторы

- •8.1. Классификация и принцип действия биполярных транзисторов

- •8.2. Эквивалентные представления биполярных транзисторов для статического режима

- •8.3. Эквивалентные представления биполярных транзисторов для режима малого переменного сигнала

- •8.4. Частотные свойства биполярных транзисторов

- •8.5. Статические характеристики, номинальные и предельные параметры биполярных транзисторов при различных схемах включения

- •8.6. Составной биполярный транзистор

- •Глава 9 тиристоры

- •9.1. Классификация тиристоров

- •9.2. Диодные тиристоры

- •9.3. Триодные тиристоры

- •Глава 10 полевые транзисторы

- •10.1. Классификация и основные особенности полевых транзисторов

- •10.2. Характеристики и параметры полевых транзисторов с управляющимpn-переходом

- •10.3. Характеристики и параметры мдп-транзисторов

- •10.4. Типовые схемы включения полевых транзисторов и их параметры

- •10.5. Сравнение полевых и биполярных транзисторов

- •Глава 11 оптоэлектроника

- •11.1. Классификация оптоэлектронных приборов

- •11.2. Полупроводниковые излучатели

- •11.3. Полупроводниковые приемники излучения

- •11.3.1. Фоторезисторы

- •11.3.2. Фотодиоды

- •11.3.3. Фототранзисторы

- •11.3.4. Фототиристоры

- •11.4. Оптроны

11.3.2. Фотодиоды

Фотодиод – это фотоприемник, принцип действия которого основан на фотогальваническом эффекте и фоточувствительный элемент которого имеет структуру полупроводникового диода.

Упрощенная структура фотодиода изображена на рис. 11.18. Пусть излучение воздействует в направлении перпендикулярном плоскости pn-перехода. В результате поглощения фотонов вn- базе возникают электронно-дырочные пары (фотоносители). Фотоносители диффундируют в глубьn- области. Ширинаn- области такова, что основная доля созданных излучением фотоносителей не успевает рекомбинировать вn- области и доходит до границыpn- перехода.

|

|

|

Рис. 11.18 |

Электроны и дырки разделяются электрическим полем pn-перехода напряженностьюЕ0, при этом дырки переходят вp- область, а электроны не могут преодолеть поле перехода и скапливаются у границыpn-перехода вn- области. Таким образом, ток фотоносителей черезpn-переход обусловлен дрейфом неосновных носителей – дырок.

Сравним принципы действия обычного выпрямительного диода и фотодиода.

Когда

поток излучения отсутствует

![]() ,

диод и фотодиод находятся в равновесном

состоянии, при этом диффузионная

составляющая тока черезpn-переход

– тока основных носителей – равна

дрейфовой составляющей тока неосновных

носителей. В обычном диоде равновесие

нарушается при приложении кpn-переходу

прямого напряжения (плюс кp-области,

минус кn-области), в

результате чего снижается внутренний

потенциальный барьер. Равновесие в

потоках носителей через переход

нарушается в пользу диффузионной

составляющей тока, которая при достаточно

большом прямом напряжении определяет

значение тока черезpn-переход.

Дрейфовая составляющая тока черезpn-переход в выпрямительном

диоде является фактически паразитной

и должна быть минимально возможной.

,

диод и фотодиод находятся в равновесном

состоянии, при этом диффузионная

составляющая тока черезpn-переход

– тока основных носителей – равна

дрейфовой составляющей тока неосновных

носителей. В обычном диоде равновесие

нарушается при приложении кpn-переходу

прямого напряжения (плюс кp-области,

минус кn-области), в

результате чего снижается внутренний

потенциальный барьер. Равновесие в

потоках носителей через переход

нарушается в пользу диффузионной

составляющей тока, которая при достаточно

большом прямом напряжении определяет

значение тока черезpn-переход.

Дрейфовая составляющая тока черезpn-переход в выпрямительном

диоде является фактически паразитной

и должна быть минимально возможной.

В фотодиоде pn-переход разделяют созданные излучением фотоносители. Это приводит к снижению внутреннего потенциального барьера в фотодиоде (аналогично приложению прямого напряжения в обычном диоде). Важно подчеркнуть, что в фотодиоде равновесие под действием излучения нарушается в пользу дрейфовой составляющей тока черезpn-переход, а диффузионная составляющая в фотодиоде является паразитной составляющей тока черезpn-переход.

Дрейфовый

поток фотоносителей (дырок и электронов)

образует фототок

![]() .

Дырки заряжаютp-

область положительно относительноn-

области, а электроны заряжаютn-

область отрицательно по отношению кp-

области. Возникшая таким образом разность

потенциалов, называемая фотоЭДСЕФ,

снижает внутренний потенциальный барьер

до значения

.

Дырки заряжаютp-

область положительно относительноn-

области, а электроны заряжаютn-

область отрицательно по отношению кp-

области. Возникшая таким образом разность

потенциалов, называемая фотоЭДСЕФ,

снижает внутренний потенциальный барьер

до значения![]() .

Очевидно, что

.

Очевидно, что![]() должно быть меньше

должно быть меньше![]() ,

так как разделение фотоносителей

возможно только при наличии некоторого

потенциального барьера. Уменьшение

высоты потенциального барьера и

соответственно напряженности

электрического поля вpn-переходе

ухудшает разделительные свойстваpn-перехода.

,

так как разделение фотоносителей

возможно только при наличии некоторого

потенциального барьера. Уменьшение

высоты потенциального барьера и

соответственно напряженности

электрического поля вpn-переходе

ухудшает разделительные свойстваpn-перехода.

Для обеспечения высокой чувствительности к излучению необходимо, чтобы в фотодиоде диффузионная составляющая тока была минимальной. Поэтому фотодиод работает или вообще без внешнего напряжения (фотогальванический режим), или при обратном внешнем напряжении (фотодиодный режим).

|

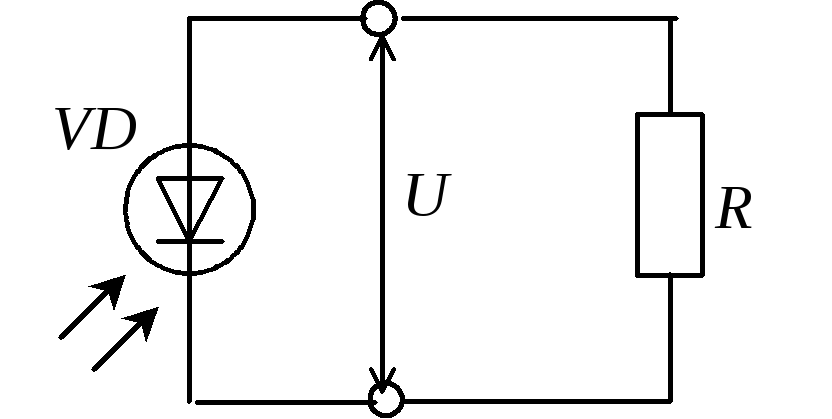

Фотогальванический режим характеризуется отсутствием источника внешнего напряжения в цепи фотодиода (рис. 11.19), т.е. фотодиод работает генератором фотоЭДС. |

|

|

Рис. 11.19 |

При работе в этом режиме фотодиод называют фотоэлементом.

При этом ток фотодиода:

![]() , (11.1)

, (11.1)

где

![]() - ток фотоносителей (фототок);

- ток фотоносителей (фототок);![]() - напряжение на диоде;

- напряжение на диоде;![]() - сопротивление нагрузки;

- сопротивление нагрузки;![]() - токpn-перехода,

описываемый выражением (8.7) для

вольтамперных характеристик

идеализированногоpn-

перехода.

- токpn-перехода,

описываемый выражением (8.7) для

вольтамперных характеристик

идеализированногоpn-

перехода.

При

разомкнутой внешней цепи (![]() )

из выражения (11.1) имеем

)

из выражения (11.1) имеем![]() ,

откуда легко получить напряжение на

переходе при холостом ходе, которое

равно фотоЭДС:

,

откуда легко получить напряжение на

переходе при холостом ходе, которое

равно фотоЭДС:

![]() . (11.2)

. (11.2)

При

коротком замыкании в нагрузке (![]() )

ток фотодиода

)

ток фотодиода![]() .

.

|

В фотодиодном режиме работы последовательно с фотодиодом включается источник обратного напряжения (рис. 11.20).

В этом режиме потенциальный барьер

возрастает, и ток через переход

|

|

|

Рис. 11.20 |

будет определяться

током

![]() ,

который протекает в отсутствие излучения.

Ток фотодиода при этом

,

который протекает в отсутствие излучения.

Ток фотодиода при этом

![]() . (11.3)

. (11.3)

В

общем случае при любой полярности

напряжения ток фотодиода описывается

выражением (11.1). Это выражение представляет

собой зависимость тока фотодиода

![]() от напряжения на фотодиоде

от напряжения на фотодиоде![]() при разных значениях потока излучения

при разных значениях потока излучения![]() ,

т.е. является уравнением семейства

вольтамперных характеристик фотодиода

(рис. 11.21).

,

т.е. является уравнением семейства

вольтамперных характеристик фотодиода

(рис. 11.21).

|

|

Семейство ВАХ фотодиода расположено в I,IIIиIVквадрантах.

Квадрант I– это не

рабочая область для фотодиода: в этом

квадранте кpn-

переходу прикладывается прямое

напряжение и диффузионная составляющая

тока полностью подавляет фототок

( |

|

Рис. 11.21 |

Фотоуправление током через диод становится невозможным.

Квадрант

III– это область работы

фотодиода в фотодиодном режиме. Кpn-переходу прикладывается

обратное напряжение. Следует подчеркнуть,

что в рабочем диапазоне обратных

напряжений фототок практически не

зависит от величины обратного напряжения

и сопротивления нагрузки. ВАХ нагрузочного

резистора![]() представляет собой прямую линию,

уравнение которой имеет вид

представляет собой прямую линию,

уравнение которой имеет вид![]() ,

где

,

где![]() - напряжение источника обратного

напряжения;

- напряжение источника обратного

напряжения;![]() - обратное напряжение на фотодиоде;

- обратное напряжение на фотодиоде;![]() - фототок, являющийся током нагрузки.

Ток

- фототок, являющийся током нагрузки.

Ток![]() можно определить по точке пересечения

ВАХ фотодиода при заданном потоке

излучения

можно определить по точке пересечения

ВАХ фотодиода при заданном потоке

излучения![]() и ВАХ нагрузочного резистора. Таким

образом, в фотодиодном режиме при

заданном потоке излучения

и ВАХ нагрузочного резистора. Таким

образом, в фотодиодном режиме при

заданном потоке излучения![]() фотодиод является источником тока

фотодиод является источником тока![]() по отношению к внешней цепи. Значение

тока

по отношению к внешней цепи. Значение

тока![]() от параметров внешней цепи (

от параметров внешней цепи (![]() ,

,![]() )

практически не зависит.

)

практически не зависит.

Квадрант IV(в укрупненном виде представленный на рис. 11.22) семейства ВАХ фотодиода соответствует фотогальваническому режиму работы фотодиода.

|

|

По точкам пересечения ВАХ с осью

напряжения можно определить значения

фотоЭДС

|

|

Рис. 11.22 |

Промежуточные

значения сопротивления нагрузки

![]() определяются линиями нагрузки, которые

при разных значениях

определяются линиями нагрузки, которые

при разных значениях![]() выходят из начала координат под разными

углами. При заданном значении потока

излучения по ВАХ фотодиода можно выбрать

оптимальный режим работы фотодиода в

фотогальваническом режиме. Под оптимальным

режимом в данном случае понимают выбор

такого сопротивления нагрузки

выходят из начала координат под разными

углами. При заданном значении потока

излучения по ВАХ фотодиода можно выбрать

оптимальный режим работы фотодиода в

фотогальваническом режиме. Под оптимальным

режимом в данном случае понимают выбор

такого сопротивления нагрузки![]() ,

при котором в нагрузку будет передаваться

наибольшая электрическая мощность. Для

потока

,

при котором в нагрузку будет передаваться

наибольшая электрическая мощность. Для

потока![]() оптимальному режиму соответствует

линия нагрузки

оптимальному режиму соответствует

линия нагрузки![]() ,

поскольку электрическая мощность,

численно равная площади заштрихованного

прямоугольника с вершиной в точкеА,

где пересекаются линии

,

поскольку электрическая мощность,

численно равная площади заштрихованного

прямоугольника с вершиной в точкеА,

где пересекаются линии![]() и

и![]() ,

будет максимальной

,

будет максимальной![]() .

Для кремниевых фотодиодов при оптимальной

нагрузке значение напряжения на фотодиоде

равно 0,35 – 0,4 В.

.

Для кремниевых фотодиодов при оптимальной

нагрузке значение напряжения на фотодиоде

равно 0,35 – 0,4 В.

Световой

характеристикой фотодиода называется

зависимость фототока

![]() от потока излучения

от потока излучения![]() .

В фотодиодном режиме и в рабочем диапазоне

значений потока излучения

.

В фотодиодном режиме и в рабочем диапазоне

значений потока излучения![]() эта характеристика практически линейна

(рис. 11.23). Это говорит о том, что практически

все фотоносители доходят доpn-перехода

и принимают участие в образовании

фототока.

эта характеристика практически линейна

(рис. 11.23). Это говорит о том, что практически

все фотоносители доходят доpn-перехода

и принимают участие в образовании

фототока.

|

|

|

|

Рис. 11.23 |

Рис. 11.24 |

В

фотогальваническом режиме световые

характеристики представляются

зависимостями либо тока короткого

замыкания

![]() от потока излучения

от потока излучения![]() (рис. 11.24, кривая 1), либо фотоЭДС

(рис. 11.24, кривая 1), либо фотоЭДС![]() от потока излучения

от потока излучения![]() (рис. 11.24, кривая 2). При больших потоках

излучения

(рис. 11.24, кривая 2). При больших потоках

излучения![]() закон изменения этих зависимостей

существенно отличается от линейного.

Для функции

закон изменения этих зависимостей

существенно отличается от линейного.

Для функции![]() появление нелинейности связано прежде

всего с ростом падения напряжения на

объемном сопротивлении базы фотодиода.

Снижение фотоЭДС

появление нелинейности связано прежде

всего с ростом падения напряжения на

объемном сопротивлении базы фотодиода.

Снижение фотоЭДС![]() объясняется уменьшением высоты

потенциального барьера при накоплении

избыточного заряда электронов вn-

области и дырок вp-

области. Как следствие этого процесса,

полеpn-перехода хуже

разделяет фотоносители, и рост фотоЭДС

при увеличении потока излучения

замедляется.

объясняется уменьшением высоты

потенциального барьера при накоплении

избыточного заряда электронов вn-

области и дырок вp-

области. Как следствие этого процесса,

полеpn-перехода хуже

разделяет фотоносители, и рост фотоЭДС

при увеличении потока излучения

замедляется.

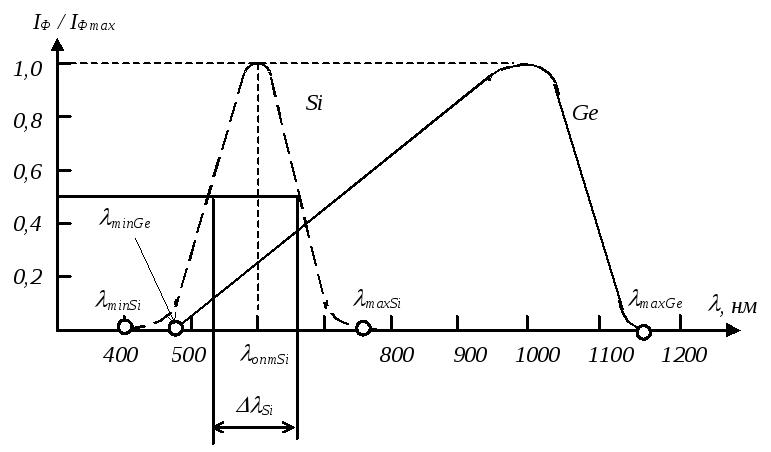

Спектральная характеристика фотодиода – это зависимость фототока (обычно в относительных единицах) от длины волны падающего на фотодиод светового потока (рис. 11.25).

|

|

|

Рис. 11.25 |

Коротковолновая

граница спектра

![]() фотодиода зависит от толщины облучаемой

базы и от скорости поверхностной

рекомбинации. Уменьшая толщину базы и

скорость рекомбинации, можно сдвигать

коротковолновую границу в сторону

уменьшения длины волны. Длинноволновая

граница спектра

фотодиода зависит от толщины облучаемой

базы и от скорости поверхностной

рекомбинации. Уменьшая толщину базы и

скорость рекомбинации, можно сдвигать

коротковолновую границу в сторону

уменьшения длины волны. Длинноволновая

граница спектра![]() определяется шириной запрещенной зоны

используемого материала.

определяется шириной запрещенной зоны

используемого материала.

Быстродействие

фотодиода при работе в фотодиодном

режиме определяется скоростью нарастания

фототока при включении излучения и

скоростью спада фототока при выключении

излучения. При включении излучения

фототок изменяется по закону

![]() ,

а при выключении излучения – по закону

,

а при выключении излучения – по закону![]() ,

где

,

где![]() - время пролета неосновных носителей вn- базе. Для кремния

- время пролета неосновных носителей вn- базе. Для кремния![]() .

.

Быстродействие

фотодиода при работе в фотогальваническом

режиме определяется скоростью нарастания

фотоЭДС

![]() при включении излучения и скоростью

спада фотоЭДС

при включении излучения и скоростью

спада фотоЭДС![]() при выключении излучения. При включении

излучения фотоЭДС изменяется по закону

при выключении излучения. При включении

излучения фотоЭДС изменяется по закону ,

а при выключении излучения – по закону

,

а при выключении излучения – по закону ,

где

,

где![]() - постоянная времени жизни избыточных

носителей.

- постоянная времени жизни избыточных

носителей.

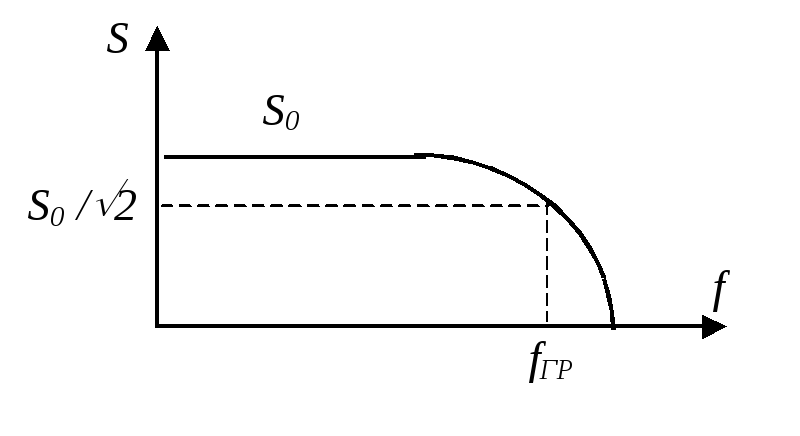

Кроме

того, частотные свойства фотодиодов

характеризуются частотной зависимостью

чувствительности от частоты изменения

интенсивности потока излучения.

Чувствительность

![]() является важнейшим параметром любого

фотоприемника, в том числе и фотодиода.

В общем случае чувствительность

фотоприемника отражает изменение

электрического состояния на выходе

фотоприемника при подаче на его вход

единичного оптического сигнала. До

определенной степени этот параметр

можно считать аналогичным коэффициенту

усиления в приборах с электронной

проводимостью. В соответствии с

характеризующим параметром излучения

различают чувствительность фотоприемника

к потоку излучения, к световому потоку,

к облученности и к освещенности. В

зависимости от измеряемого электрического

параметра на выходе фотоприемника

различают токовую и вольтовую

чувствительность. Чувствительность

фотоприемника не есть постоянная

величина, и зависит от параметров

излучения. Для учета этой зависимости

вводят понятия статической и динамической

дифференциальной чувствительности.

Статическая чувствительность определяется

отношением постоянных значений входной

и выходной величин. Дифференциальная

чувствительность равна отношению малых

приращений этих величин. Чувствительность

зависит от длины волны падающего

излучения. Поэтому различают интегральную

и монохроматическую зависимость.

Интегральная чувствительность – это

чувствительность фотоприемника к

нехроматическому излучению заданного

спектрального состава. Монохроматическая

чувствительность – это чувствительность

фотоприемника к хроматическому излучению.

Таким образом, дифференциальная токовая

чувствительность фотодиода к

монохроматическому световому потоку

может быть найдена в соответствии с

выражением

является важнейшим параметром любого

фотоприемника, в том числе и фотодиода.

В общем случае чувствительность

фотоприемника отражает изменение

электрического состояния на выходе

фотоприемника при подаче на его вход

единичного оптического сигнала. До

определенной степени этот параметр

можно считать аналогичным коэффициенту

усиления в приборах с электронной

проводимостью. В соответствии с

характеризующим параметром излучения

различают чувствительность фотоприемника

к потоку излучения, к световому потоку,

к облученности и к освещенности. В

зависимости от измеряемого электрического

параметра на выходе фотоприемника

различают токовую и вольтовую

чувствительность. Чувствительность

фотоприемника не есть постоянная

величина, и зависит от параметров

излучения. Для учета этой зависимости

вводят понятия статической и динамической

дифференциальной чувствительности.

Статическая чувствительность определяется

отношением постоянных значений входной

и выходной величин. Дифференциальная

чувствительность равна отношению малых

приращений этих величин. Чувствительность

зависит от длины волны падающего

излучения. Поэтому различают интегральную

и монохроматическую зависимость.

Интегральная чувствительность – это

чувствительность фотоприемника к

нехроматическому излучению заданного

спектрального состава. Монохроматическая

чувствительность – это чувствительность

фотоприемника к хроматическому излучению.

Таким образом, дифференциальная токовая

чувствительность фотодиода к

монохроматическому световому потоку

может быть найдена в соответствии с

выражением![]() .

.

|

Вид зависимости

чувствительности

Значение

|

|

|

Рис. 11.26 |

Расширение частотного диапазона фотодиода без снижения его чувствительности возможно в p-i-n- структурах. Вp-i-n- диодеi- область заключена между областями вp- типа и вn- типа и имеет удельное сопротивление в 106раз больше, чем сопротивление этих областей. При достаточно больших обратных напряжениях сильное однородное поле распространяется на всюi- область. Поскольку эта область может быть сделана достаточно широкой, такая структура создает основу для получения быстродействующего и чувствительного фотоприемника. Повышение быстродействия обусловлено тем, что процесс диффузии через базу, характерный для обычной структуры фотодиода, вp-i-n- диоде заменяется дрейфом носителей черезi- область в сильном электрическом поле.

Повысить быстродействие до 10-10с и выше позволяют фотодиоды со структурой металл – полупроводник (фотодиоды Шоттки).

Еще одним типом быстродействующих фотодиодов являются лавинные фотодиоды, использующие эффект лавинообразного размножения носителей.