- •1. Динамические нагрузки при пуске двухмассовых систем. Пути их снижения

- •2. Динамические нагрузки при выборе зазоров. Пути их снижения

- •3. Постоянные и переменные потери в электродвигателях. Пути их снижения потерь энергии в переходных режимах.

- •4. Влияние параметров на вид механических и электромеханических характеристик двигателя постоянного тока последовательного возбуждения

- •6. Система тп-д. Показатели регулирования.

- •7. Система шип-д. Показатели регулирования.

- •8. Система г–д. Показатели регулирования.

- •9. Последовательная коррекция контура регулирования скорости с внутренним контуром регулирования момента в системе уп-д

- •10. Регулирование положения. Параболический регулятор положения

- •11. Влияние u1; x1; r1; x2; f2 на вид механических характеристик ад

- •12. Электромеханические свойства ад

- •13. Система скалярного управления ад

- •14.Система трн–ад. Показатели регулирования

- •15. Система полярного управления ад Достоинства и недостатки

- •16.Система векторного управления ад. Достоинства и недостатки

- •17. Регулирование скорости ад в каскадных схемах. Электрический каскад

- •18.Взаимосвязанное частотное регулирование скорости ад

- •19.Метод эквивалентных величин при выборе двигателей

1. Динамические нагрузки при пуске двухмассовых систем. Пути их снижения

1)

![]()

2)

![]()

3)

![]()

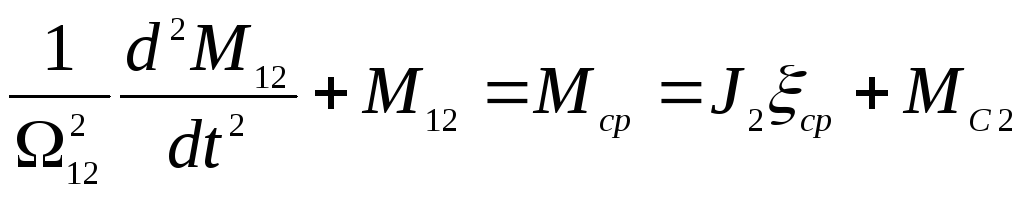

Дифференцируем дважды (3):

![]()

Вычитаем из (1) (2) и подставляем в полученное:

![]()

![]() ;

;

![]() —

среднее ускорение, с которым двигались

бы массы

—

среднее ускорение, с которым двигались

бы массы![]() ,

если бы связь между ними была абсолютной.

,

если бы связь между ними была абсолютной.

Характеристическое уравнение:

![]() ,

,![]()

![]()

Тогда

![]()

![]() ;

;![]()

![]() ;

;![]()

Превышение нагрузки между массами над

средней принято характеризовать

динамическим коэффициентом:

![]() –

нагрузка в передаче в два раза выше

средней.

–

нагрузка в передаче в два раза выше

средней.

Наиболее рациональным путём уменьшения динамических нагрузок является увеличение плавности нагружения, под которым понимают не скачкообразное приложение момента двигателя к 1-ой массе, а плавное.

![]()

![]()

![]()

![]()

при Т=0, КД=2

при Т=0, КД=2

С увеличением Т, КДуменьшается,

![]() ;

;![]() –

период собственных

–

период собственных

колебаний.

Существенное снижение КДдостигается при

увеличении Т до значения Т12. Дальнейший рост Т существенное снижение КДне даёт и может привести к ухудшению управляемости привода. При ручном оптимально 1.

2. Динамические нагрузки при выборе зазоров. Пути их снижения

![]()

![]()

ω1n– скорость, которую будет иметь

двигатель к концу выбора зазора.

Возьмём момент t=0, когда зазор выбран, тогда движение системы будет при наличии момента сопротивления типа сухого трения.

;

;![]() .

.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Единственным путём снижения динамических нагрузок при выборе зазора в оборудовании является ограничение ω1нач, соответствующая концу выбора защора передач.

3. Постоянные и переменные потери в электродвигателях. Пути их снижения потерь энергии в переходных режимах.

Полные потери можно разделить на постоянные и переменные.

К постоянным относятся такие потери, которые от величины нагрузки не зависят (механические потери, потери в стали и на возбуждение):

![]()

![]() ,

если регулирование по цепи возбуждения

не ведётся.

,

если регулирование по цепи возбуждения

не ведётся.

Переменные потери – изменяются с изменением нагрузки на валу двигателя. Имеют место на активных сопротивлениях обмоток машин.

ДПТ НВ:

![]()

ДПТ ПВ:

![]()

АД:

![]() ;

;![]()

![]()

Если

![]() ,

то потери на активных сопротивлениях

статора от

,

то потери на активных сопротивлениях

статора от![]() (тока намагничивания) можно отнести к

постоянным.

(тока намагничивания) можно отнести к

постоянным.

СД:

![]()

![]() –

полные номинальные потери.

–

полные номинальные потери.

Тогда для ДПТ НВ:

![]()

ДПТ ПВ:

![]()

АД:

![]()

СД:

![]()

Потери можно выразить и через скольжение:

![]()

Потери энергии в переходных режимах:

![]()

![]()

Пуск ЭП в холостую:

,

потери энергии равны запасу кинетической

энергии, которую приобретают маховые

массы ЭП к концу разгона.

,

потери энергии равны запасу кинетической

энергии, которую приобретают маховые

массы ЭП к концу разгона.Реверс:

, потери энергии: 3 запаса кинетической

энергии выделяется при торможении отω0до 0; и 1 запас при

разгоне в противоположном направлении.

, потери энергии: 3 запаса кинетической

энергии выделяется при торможении отω0до 0; и 1 запас при

разгоне в противоположном направлении.Потери при торможении противовключением:

,

в этом случае в потери идёт запас

кинетической энергии и 2 запаса

потребляются из сети.

,

в этом случае в потери идёт запас

кинетической энергии и 2 запаса

потребляются из сети.

Динамическое торможение:

![]()

![]() ,

в тепловом отношении динамическое

торможение предпочтительнее в сравнении

с режимом противовключения, т.к. потери

в три раза меньше.

,

в тепловом отношении динамическое

торможение предпочтительнее в сравнении

с режимом противовключения, т.к. потери

в три раза меньше.

В данном случае рассматривались потери в роторной цепи, но есть ещё потери в статорной цепи на их активном сопротивлении:

Влияние нагрузки на величину потерь: при пуске привода нагрузка увеличивает время переходного процесса, тем самым увеличивая потери; при торможении, наоборот, время переходного процесса уменьшается, уменьшаются и потери.

Влияние сопротивления роторной цепи( R1): при значенияхSк=0,41 мы имеем минимальное время пуска. При этом сокращается ток, потребляемый АД, что ведёт к уменьшению потерь в статоре, которые пропорциональныI2. При дальнейшем увеличении сопротивления ротора время пуска будет расти, но потери общие будут уменьшаться, т.к.Iпускуменьшится.

Пути снижения потерь энергии в переходных режимах:

Снижение за счёт уменьшения запаса кинетической энергии, т.е. уменьшать суммарный момент инерции, за счёт использования двигателей краново-металлургических серий, за счёт конструкций с удлиненным ротором.

Использование вместо однодвигательного привода многодвигательного.

Ступенчатое изменение скорости идеального холостого хода при пуске и торможении, более эффективно в многоскоростных АД.

П уск

в две ступени:

уск

в две ступени:

1)

![]()

2)

![]()

Торможение:

1)

![]()

![]()

2)

![]() ,

т.е в 3 раза меньше.

,

т.е в 3 раза меньше.

Л огическим

продолжением ступенчатого пуска является

плавное изменениеω0в системе преобразователь – двигатель.

огическим

продолжением ступенчатого пуска является

плавное изменениеω0в системе преобразователь – двигатель.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()