- •Глава 1. Цитология

- •1.Ядро. 2.Ядрышко. 3.Кариолемма. 4.Ядерная пора. 5.Клеточный центр. 6.Комплекс Гольджи. 7.Эндоплазматическая сеть (эпс). 8.Митохондрия. 9.Плазмолемма. 10. Гликокаликс. 11.Лизосомы 12.Пероксисомы.

- •1.Пассивная диффузия по градиенту концентрации. Осуществляется в обе стороны в зависимости от парциального давления (концентрации) того или иного вещества. Не требует затрат энергии.

- •1.Ядрышко. 2.Гетерохроматин. 3.Эухроматин. 4.Ядерная оболочка. 5.Ядерная пора. 6.Митохондрия. 7.Лизосома. 8.Гранулярная эпс. 9.Комплекс Гольджи. 10.Кариоплазма.

- •1.Гранулярная эндоплазматическая сеть (эпс). 2.Гладкая эндоплазматическая сеть (эпс). 3.Комплекс Гольджи. 4.Диктиосомы. 5.Транспортные пузырьки (от эпс). 6.Лизосома.

- •1.Дочерняя центриоль. 2. Тонковолокнистый матрикс. 3. Триплет из микротрубочек 4. Микротрубочки центросферы. 5. Материнская центриоль. 6.Ручки с динеинами.

- •Назовите структуры, обозначенные цифрами, объясните функции этих структур.

- •1. Ресничка. 2.Аксонема. 3.Базальное тельце. 4.Десмосома. 5.Базальная мембрана. 6. Плазмолемма.

- •Назовите структуры, обозначенные цифрами, укажите функции этих структур.

- •1.Гликокаликс. 2.Микроворсинки. 3.Межклеточный контакт в виде «замка». 4.Десмосома. 5. Плотный контакт

- •1. Димер микротрубочки. 2. Просвет микротрубочки. 3. Ассоциированные белки.

- •1. Клетка в интерфазе. 2, 3 Профаза. 4, 5. Метафаза. 6, 7.Анафаза. 8.Телофаза. 9.Дочерние клетки.

- •1. Плазмолеммы контактирующих клеток 2. Пятно десмосомы 3. Промежуточные филаменты 4. Десмоглеины в межклеточном пространстве.

- •Глава 2. Ткани

- •Фрагмент какой ткани на схеме? Фрагмент какого органа на схеме? Аргументируйте вывод.

- •1.Базальные клетки. 2.Базальная клетка в состоянии митоза. 3.Клетки, накапливающие секрет. 4.Разрушающиеся клетки. 5. Секрет. 6.Рыхлая соединительная ткань.

- •1.Секреторные клетки концевого отдела (лактоциты). 2.Секрет в просвете концевого отдела. 3.Миоэпителиальная клетка. 4.Рыхлая волокнистая соединительная ткань. 5.Гемокапилляр.

- •I.Базальный слой. II. Шиповатый слой. III.Зернистый слой. IV. Роговые чешуйки.

- •1.Базальная мембрана.2.Кератиноцит. 3.Меланоцит. 4.Клетка Меркеля. 5.Чувствительное нервное окончание. 6.Миелиновое нервное волокно.

- •1.Отростки фибробласта. 2.Гранулярная эпс. 3.Комплекс Гольджи. 4.Ядро. 5.Митохондрии. 6.Коллагеновое волокно. 7.Эластическое волокно.

- •Назовите тип клетки и вариант микроскопии. Аргументируйте свои выводы.

- •1.Гранулы тучной клетки.

- •1.Цитолемма. 2.Ядро. 3.Хроматин. 4.Комплекс Гольджи. 5.Митохондрии. 6.Гранулярная эндоплазматическая сеть. 7.Секреторные вакуоли.

- •1.Ядро. 2.Гранулярная эпс. 3.Комплекс Гольджи. 4.Митохондрии. 5.Липидные капли. 6.Гранулы гликогена. 7.Лакуна. 8.Маткрикс хряща.

- •1.Минерализованное вещество кости. 2.Зона минерализации. 3.Остеобласт. 4.Отростки остеобласта. 5.Капилляр.

- •1.Гофрированный край. 2.Зона резорбции. 3.Матрикс костной ткани. 4.Лизосомы. 5.Светлые зоны. 6.Комплекс Гольджи. 7.Ядра. 8.Гранулярная эпс. 9.Митохондрии.

- •3) Растворение минеральных компонентов матрикса кислым содержимым лакун.

- •4) Разрушение органических компонентов матрикса протеолитическими ферментами лизосом, секретируемых в лакуну.

- •5) Удаление продуктов разрушения костной ткани осуществляется путем везикулярного транспорта через цитоплазму остеокласта или разгерметизации лакуны.

- •1.Ядро. 2.Гранулярная эндоплазматическая сеть. 3.Комплекс Гольджи. 4.Митохондрии. 5.Стенка лакуны. 6.Костный каналец. 7.Отросток остеоцита. 8.Межклеточное вещество костной ткани.

- •1.Жировая капля. 2.Уплощенное ядро. 3.Узкий ободок цитоплазмы. 4.Кровеносный капилляр. 5.Адвентициальная клетка. 6.Ретикулярные волокна.

- •1.Множественные жировые капли в цитоплазме адипоцита. 2.Ядро. 3.Митохондрии. 4.Комплекс Гольджи.5.Кровеносные капилляры. 6.Ретикулярные волокна.

- •1.Протофибриллы. 2.Микрофибриллы. 3.Фибриллы. 4.Коллагеновое волокно.

- •1.Ретикулярные клетки. 2.Ретикулярные волокна. 3.Лимфоцит. 4.Макрофаг.

- •1.Толстый миофиламент. 2.Молекулы миозина. 3.Головки миозина. 4.Тонкий миофиламент. 5.Молекулы актина. 6.Тропомиозин. 7.Тропониновый комплекс.

- •1.Ядро гладкого миоцита. 2.Плазмолемма. 3.Базальная мембрана. 4.Кавеола. 5.Гранулярная эпс. 6.Комплекс Гольджи. 7.Миофибриллы. 8.Двигательное нервное окончание. 9.Кровеносный сосуд.

- •1Ядро. 2.Комплекс Гольджи. 3.Гранулы гликогена. 4.Митохондрии. 5.Десмосомы. 6.Вставочный диск. 7.Миофибриллы. 8.Гемокапилляр. 9.Эндотелиоцит. 10.Перицит. 11.Эритроцит.

- •1.Осевой цилиндр. 2 . Контакты нейролеммоциов в области перехвата Ранвье. 3.Миелиновый слой. 4. Насечки миелина. 5. Цитоплазма нейролеммоцита.

- •1.Плазмолемма 2. Ядро 3.Гранулярная эндоплазматическая сеть 4.Аппарат Гольджи 5.Лизосомы 6.Митохондрии 7.Элементы цитоскелета 8. Аксосоматический синапс 9. Кровеносный капилляр 10. Отростки нейронов.

- •1.Эритроцит. 2.Сегментоядерный нейтрофил. 3.Эозинофил. 4.Базофил. 5.Лимфоцит. 6.Моноцит. 7.Тромбоцит.

- •1.Эритроцит. 2.Ретикулоцит. 3.Базофильная зернистость.

- •1.Базофильные гранулы. 2.Азурофильные гранулы. 3.Ядро. 4.Гранулярная эндоплазматическая сеть. 5.Комплекс Гольджи. 6.Митохондрии.

- •Глава 3. Органы сердечно-сосудистой системы

- •1.Эндотелиоцит. 2.Непрерывная базальная мембрана. 3.Перицит. 4.Адвентициальная клетка. 5.Эритроцит в просвете капилляра.

- •1.Эритроцит в просвете капилляра. 2.Эндотелиоцит. 3.Перицит. 4.Базальная мембрана. 5.Фенестры.

- •1.Эндотелиоцит. 2.Поры (щели). 3.Прерывистая базальная мембрана. 4.Эритроцит.

- •1.Полость капилляра. 2.Эндотелиоцит. 3.Стропные (фиксирующие) филаменты. 4.Лимфоцит.

- •Глава 4. Органы кроветворения

- •1.Синусоидный (перфорированный) капилляр. 2.Мегакариоцит. 3.Отделяющиеся кровяные пластинки. 4.Дольчатое (многолопастное) полиплоидное ядро мегакариоцита. 5.Ретикулярная клетка стромы.

- •1.Просвет синуса селезенки. 2.Макрофаг, фагоцитирующий эритроцит. 3.Эритроциты. 4.Эндотелиоциты стенки синуса. 5.Ретикулярные клетки стромы селезенки.

- •1.Ретикулярные клетки. 2.Лимфоциты. 3.Плазмоцит. 4.Просвет синуса лимфатического узла. 5.Макрофаг. 6.Ретикулоэндотелиальная клетка.

- •Глава 5. Органы нервной системы

- •1.Миелиновое нервное волокно. 2.Безмиелиновое нервное волокно. 3.Осевой цилиндр. 4. Миелиновая оболочка. 5. Ядро нейолеммоцита. 6. Мезаксон. 7. Эндоневрий. Ув. 14400.

- •Глава 6. Органы эндокринной системы

- •1.Хромофобные клетки. 2.Тиротропоциты. 3.Соматотропоцит. 4.Пролактотропоцит. 5.Фолликулярно-звездчатые клетки. 6.Гонадотропоциты. 7.Кортикотропоциты. 8.Расширенный капилляр фенестрированного типа.

- •1.Незрелые, малодифференцированные клетки (выполняют регенераторную функцию).

- •1.Коллоид. 2.Тироцит. 3.С-клетка. 4.Микроворсинки тироцитов. 5.Ядро тироцита. 6.Ядро с-клетки. 7.Кровеносный капилляр. 8.Аксовазальный синапс.

- •1.Биосинтез тироглобулина

- •3.Выведение гормонов из клетки в кровь.

- •1.Светлый кортикоцит с липидными включениями. 2.Темный кортикоцит. 3.Ядро. 4.Митохондрии с везикулярными кристами. 5.Коплекс Гольджи 6.Гранулярная эпс. 7.Кровеносный капилляр.

- •1.Светлые клетки. 2.Темные клетки. 3.Гемокапилляр. 4.Гранулы секрета темных клеток.

- •5.Гранулы секрета светлых клеток.

- •Глава 7. Органы чувств

- •1.Замкнутые мембранные диски. 2.Цитоплазма. 3.Микротрубочки. 4.Митохондрии. 5.Эпс. 6.Ядро. 7.Синапс.

- •1.Незамкнутые мембранные диски. 2.Цитоплазма. 3.Микротрубочки. 4.Липидная капля. 5.Митохондрии. 6.Эпс. 7.Ядро. 8.Синапс.

- •Глава 8. Органы половой системы

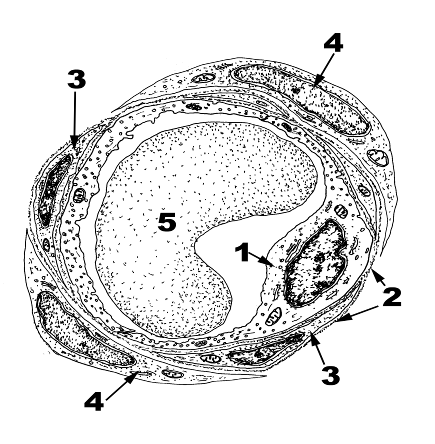

- •1. Базальная мембрана. 2. Апикальная поверхность сустентоцита. 3.Просвет канальца. 4.Ядро. 5.Ядрышко. 6.ГрЭпс. 7. Митохондрии. 8.Лизосомы. 9. Кристаллы (включения). 10.Контакты соседних клеток.

- •1.Базальная мембрана. 2. Ядро реснитчатой клетки. 3.Реснички. 4.Ядро секреторной клетки. 5.Секреторные гранулы. 6. Межклеточные соединения.

- •Глава 9. Эмбриология

- •1.Первичная полоска. 2.Первичная эктодерма (эпибласт). 3.Первичная энтодерма (гипобласт). 4. Выселяющиеся клетки мезодермы. 5.Первичная бороздка. 6. Митозы в клетках эктодермы.

- •Глава 10. Органы пищеварительной системы

- •1.Ядро. 2.Митохондрии.3.Комплекс Гольджи. 4.Гр. Эпс. 5.Гранулы белкового секрета. 6.Микроворсинки.7.Кровеносный капилляр.

- •1.Внутриклеточные канальцы. 2.Митохондрии. 3.Комплекс Гольджи. 4.Гр. Эпс. 5.Межклеточные канальцы.

- •1.Базальная мембрана. 2.Микроворсинки. 3.Гликокаликс. 4.Ядро. 5.Межклеточные канальцы.

- •1.Клетка с ацидофильными гранулами (Панета). 2.Эндокриноцит. 3.Бокаловидный экзокриноцит. 4.Недифференцированная (бескаемчатая) клетка. 5.Тучная клетка в соединительной ткани между криптами.

- •1.Бокаловидный экзокриноцит. 2.Столбчатый эпителиоцит. 3.Эндокриноцит. 4.Базальная мембрана.

- •1.Эндокриноцит. 2.Базальная мембрана. 3.Капилляр. 4.Инкреторные включения. 5.Столбчатый эпителиоцит.

- •1.Микроворсинки. 2.Секреторные белковые включения. 3.Митохондрия. 4.Включения гликогена. 5.Лизосома. 6.Липидные включения. 7.Гр.Эпс. 8.Комплекс Гольджи.

- •1.Кровеносный капилляр. 2.Секреторные включения с гормонами. 3.Зимогенные гранулы. 4.Комплекс Гольджи. 5.Гранулярная эпс. 6.Митохондрии.

- •1.Гранулярная эпс. 2.Митохондрии. 3.Ядро. 4.Комплекс Гольджи. 5.Отросток (волокна Томса). 6.Дентин. 7. Дентинные канальцы.8.Десмосома.

- •Глава 11. Органы выделительной системы

- •Глава 12. Органы дыхательной системы

- •1.Реснитчатая клетка. 2.Реснички. 3.Бокаловидная клетка (Бокаловидный экзокриноцит). 4.Эндокринная клетка. 5.Базальная (камбиальная клетка). 6.Собственная пластинка слизистой оболочки.

- •1.Сурфактант. 2.Альвеолярный макрофаг. 3.Альвеолоцит I типа. 4.Кровеносный капилляр. 5.Базальная мембрана. 6.Альвеолоцит II типа. 7.Эндотелиоцит кровеносного капилляра. 8.Просвет альвеолы.

Глава 3. Органы сердечно-сосудистой системы

О пределите

тканевую и органную принадлежность

клеток и опишите их. Назовите обозначенные

структуры.

пределите

тканевую и органную принадлежность

клеток и опишите их. Назовите обозначенные

структуры.

Рис. 1. Кардиомиоциты проводящей системы сердца.

А – Р-клетки (пейсмекеры) – водители ритма (I тип); Б – Переходные (промежуточные) клетки (II тип); В – клетки пучка Гиса и волокон Пуркинье (III тип); 1 – миофибриллы, 2 – ядра, 3 – митохондрии, 4 – гликоген.

Кардиомиоциты проводящей системы сердца (атипичные кардиомиоциты) обеспечивают его функцию автоматизма – способность вырабатывать электрические импульсы при отсутствии внешних раздражений. Атипичные кардиомиоциты генерируют биопотенциалы, проводят их и передают на сократительные кардиомиоциты. В их цитоплазме содержится мало неупорядоченно расположенных миофибрилл (1), поэтому отсутствует поперечная исчерченность; с помощью десмосом и щелевидных контактов формируют волокна. Выделяют три типа клеток.

Клетки I типа (А) (пейсмекеры, от англ. pace – темп, maker – создатель) составляют основу синусно-предсердного (синоатриального) узла – водителя ритма, расположенного в стенке правого предсердия между верхней полой веной и правым ушком, а также в небольшом количестве находятся в атриовентрикулярном узле. Несколько клеток заключены в единую базальную мембрану, к которой подходит много нервных окончаний (парасимпатическая система замедляет сердечные сокращения, симпатическая – ускоряет). Эти клетки меньше рабочих кардиомиоцитов, светлые, с небольшим содержанием миофибрилл (1) и крупными ядрами (2), с малым количеством органелл общего назначения (митохондрии – 3) и гликогена (4). Клетки синоатриального узла способны спонтанно генерировать биопотенциалы с частотой 60-90 импульсов в минуту в норме и передавать их на переходные клетки (II типа).

Клетки II типа (переходные) (Б) передают импульсы от клеток I типа на клетки III типа. Их локализации – преимущественно предсердно-желудочковый (атриовентрикулярный) узел, находящийся в стенке между предсердиями над правым предсердно-желудочковым клапаном. Эти клетки чуть больше клеток I типа, имеют крупное ядро (2), содержат небольшое количество миофибрилл (1), митохондрий (3) и гликогена (4). Способны генерировать импульсы (при выключении синоатриального узла) с частотой 40-60 в минуту.

Клетки III типа (В) - самые крупные клетки миокарда, находятся в предсердно-желудочковом пучке Гиса, идущего от предсердно-желудочкового узла в межжелудочковой перегородке и разделяющегося на правую и левую ножки, которые в миокарде желудочков ветвятся и называются волокона Пуркинье. При выключении вышестоящего атриовентрикулярного узла генерируют импульсы с частотой 20-40 в минуту. В клетках III типа содержится редкая неупорядоченная сеть миофибрилл (1), имеющих спиралевидный ход; многочисленные мелкие митохондрии (3), большое количество гликогена (4), т.е. активно проходят как аэробные так и анаэробные процессы. От клеток пучка и волокон Пуркинье биопотенциалы передаются на сократительные кардиомиоциты.

Цитолемма пейсмекерных клеток обладает особыми свойствами: в то время как в диастолу трансмембранный потенциал сократительных кардиомиоцитов не меняется, оставаясь на уровне -90 mV, в клетках проводящей системы происходит медленная спонтанная диастолическая деполяризация (самопроизвольное увеличением проницаемости для ионов Nа+, медленно входящих в клетки). В результате этого разность потенциалов между наружной и внутренней поверхностью мембраны постепенно уменьшается. Как только разность достигает критического уровня (примерно —60 mV), проницаемость мембраны для ионов Na+ резко возрастает, что приводит к возникновению быстрой лавинообразной деполяризации клетки — ее возбуждению, которая является импульсом к возбуждению других клеток миокарда. На ЭКГ отражается сокращение только рабочих кардиомиоцитов.

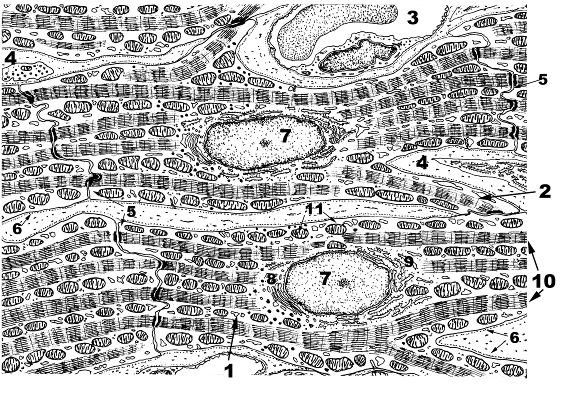

Фрагмент какого органа изображен на рисунке? Какие ткани, клетки его образуют?

Рис. 2. Фрагмент миокарда (мышечной оболочки сердца). Рабочие кардиомиоциты (типичные, сократительные).

1.Сократительный кардиомиоцит. 2.Анастомоз между соседними кардиомиоцитами. 3.Капилляр. 4.Рыхлая волокнистая соединительная ткань. 5.Вставочный диск. 6.Базальная мембрана. 7.Ядра кардиомиоцитов. 8. Комплекс Гольджи. 9.Гранулярная ЭПС. 10.Миофибриллы. 11.Митохондрии.

Миокард - мышечная оболочка сердца. Состоит из тесно связанных между собой мышечных клеток – кардиомиоцитов (1). Клетки имеют удлиненную форму, близкую к цилиндрической, и соединяются друг с другом в цепочки, образуя функциональные волокна. Их поверхности покрыты базальной мембраной (6). Кардиомиоцит имеет обычно одно, реже два центрально расположенных овальных ядра (7), оксифильную цитоплазму. У полюсов ядра сосредоточены немногочисленные органеллы общего назначения (8,9), за исключением агранулярной эндоплазматической сети и митохондрий. Основную часть клетки занимают миофибриллы (10) – органеллы специального назначения, обеспечивающие сокращение. По строению они аналогичны миофибриллам скелетной мышечной ткани. Между ними располагаются многочисленные митохондрии (11) и цистерны гладкой эндоплазматической сети. В области соединения клеток образуются вставочные диски (5) – сложные межклеточные контакты, сочетающие плотные контакты (десмосомы) для прочности соединения кардиомиоцитов, интердигитации и щелевидные (нексусы) для передачи нервного импульса от клетки к клетке по волокну. При световой микроскопии межклеточные соединения представляют собой вид темных полос. Кардиомиоциты образуют анастомозы (2) формируя, таким образом, пространственную сеть. Благодаря анастомозам миокард представляеи собой единое целое. Между мышечными элементами располагаются прослойки рыхлой соединительной ткани (4), сосуды (3), нервы. Сердечная мышца прикрепляется к скелету сердца (фиброзные кольца вокруг атриовентрикулярных клапанов, клапанов аорты, легочной артерии).

Какой вид сосуда изображен на рисунке? Какими слоями и тканями образована его стенка. Где встречаются такие сосуды? Назовите структуры, обозначенные на схеме.

Рис. 3. Гемокапилляр соматического типа.