52449aad_pechen-2_bez_testov_kpf

.pdfнедостаток в пище липотропных веществ (холина - составной части лецитина, метионина или участвующих в их синтезе витамина В12, фолиевой кислоты). В патогенезе жировой дистрофии печени можно выделить следующие основные механизмы: а) поступление жира в печень; б) снижение синтеза фосфолипидов и повышение образования триацилглицеролов из жирных кислот; в) снижение окисления жирных кислот и липолиза;

4) нарушением выхода жира из печени вследствие пониженного образования липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП - основная транспортная форма удаления триацилглицеролов из печени) или недостатка продукции липокаина поджелудочной железой.

Гепатиты и циррозы нередко сопровождаются снижением образования этерифицированного холестерина или уменьшением общего его количества в крови,

нарушением синтеза и окисления холестерина, выведения его с желчью.

Гиперхолестеринемия при механической желтухе возникает в результате поступления холестерина в составе желчи в кровь, а также за счет нарушения синтеза желчных кислот из холестерина.

Нарушение углеводного обмена.

−Подавление гликогенеза и глюконеогенеза.

−Снижение эффективности гликогенолиза.

Указанные расстройства проявляются низкой резистентностью организма к нагрузке глюкозой: гипогликемией натощак и гипергликемией вскоре после приёма пищи,

особенно углеводной.

Нарушение водно-солевого обмена. Для хронической печеночной недостаточности характерно развитие асцита. Основные звенья патогенеза асцита:

−снижение онкотического давления плазмы крови в результате гипоальбуми-

немии;

−увеличение гидростатического давления на венозном участке капилляров воротной системы в результате портальной гипертензии;

−уменьшение продукции предсердного натрийуретического пептида в ответ на уменьшение венозного возврата к сердцу;

−вторичный гиперальдостеронизм, приводящий к задержке натрия и увеличению ОЦК.

21

Кроме асцита при хронической печеночной недостаточности могут наблюдаться скопления жидкости в других полостях тела (гидроторакс), а также отеки подкожной жировой клетчатки и, что особенно опасно, жизненно важных органов (легких, мозга).

II.1.8.2. Нарушение обмена гормонов

Нарушение обмена гормонов и биологически активных веществ при патологии печени проявляется в изменении:

а) синтеза гормонов (из фенилаланина образуется тирозин – предшественник тироксина, трийодтиронина, катехоламинов), транспортных белков (транскортина,

связывающего 90% глюкокортикоидов);

б) инактивации гормонов (конъюгации стероидных гормонов с глюкуроновой и серной кислотами, ферментативного окисления катехоламинов под влиянием аминооксидаз, расщепления инсулина инсулиназой);

в) инактивации биологически активных веществ (окислительного дезаминирования серотонина и гистамина).

Поражение печени и нарушение инактивации таких гормонов, как инсулин,

тироксин, кортикостероиды, андрогены, эстрогены ведет к изменению их содержания в крови и развитию соответствующей эндокринной патологии. Уменьшение дезаминирования БАВ может усугубить клинические проявления аллергии при патологии печени.

Увеличение продукции ренина в почках. Активация ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы обусловлена депонированием крови в системе воротной вены при синдроме портальной гипер-тензии, развивающемся при хронических заболеваниях печени. Вследствие застоя в системе воротной вены уменьшается венозный возврат к сердцу. Это приводит к уменьшению сердечного выброса и минутного объема крови, что в свою очередь вызывает активацию симпатоадреналовой системы, спазм сосудов почек и уменьшение их перфузии. Ишемия почек стимулирует продукцию юкс-тагломерулярным аппаратом ренина, что через ангиотензин стимулирует кору надпочечников к повышенному выделению в кровь альдостерона.

Вторичный гиперальдостеронизм является основной причиной такого характерного нарушения кислотно-основного и водно-электролитного состояний при хронической печеночной недостаточности, как экскреторный алкалоз и сопутствующая ему гипокалиемия. Кроме этого, гиперальдостеронизм при печеночной недостаточности вызывает задержку в организме натрия и увеличение ОЦК.

Гиперэстрогеная, подобно вторичному гиперальдостеронизму, при хронической печеночной недостаточности развивается в результате:

22

−нарушения инактивации эстрогенов в гепатоцитах;

−гипоальбуминемии, приводящей к увеличению в крови свободной фракции

эстрогенов.

Гиперэстрогении придается важная роль в развитии таких проявлений хронической печеночной недостаточности смешанного типа, как:

−гинекомастия и атрофия яичек у мужчин;

−нарушения менструального цикла у женщин;

−телеангиоэктазии («сосудистые звездочки»);

−пальмарная эритема («печеночные ладони»), Печеночные отеки

II.1.8.3. Нарушение желчеобразования и желчевыделения

Нарушение желчеобразования и желчевыделения проявляется развитием желтух и нарушений пищеварения.

Паренхиматозная желтуха возникает при печеночной недостаточности и является проявлением, во-первых, нарушения обмена билирубина, во-вторых, нарушения внешнесекреторной функции печени — внутри-печеночного холестаза.

II.1.8.4. Нарушение гемостаза

Геморрагический синдром является проявлением нарушения белковосинтезирующей функции печени и выражается в повышенной кровоточивости и увеличении времени свертывания крови, служит типичным примером приобретенной коагулопатии.

Нарушение синтеза факторов свертывания при патологии печени развивается в результате:

−уменьшения массы функционирующих гепатоцитов;

−нарушения всасывания жирорастворимого витамина К, что имеет место при нарушении внешнесекреторной функции печени и непоступлении желчи в кишечник.

II.1.8.5. Гепатолиенальный синдром

Этим термином обозначают сочетанное увеличение печени и селезенки. Патогенез

гепатолиенального синдрома при хронической печеночной недостаточности обусловлен:

−венозной гиперемией селезенки в результате сопутствующей циррозу печени портальной гипертензии;

23

−длительной антигенной стимуляцией иммунной системы в результате протекающих в печени аутоиммунных процессов, что приводит к гиперплазии селезенки (размножению в ней лимфоцитов и макрофагов) как периферического органа иммунной системы.

II.2. Желтуха

Желтуха — симптомокомплекс, характеризующийся желтой окраской кожи, склер,

более глубоко расположенных тканей и сопровождающийся повышенной концентрацией желчных компонентов в сыворотке крови и в некоторых биологических жидкостях.

Желтуху следует отличать от желтой пигментации кожи вследствие каротинемии

(при употреблении большого количества моркови), обусловленной присутствием каротиновых пигментов в крови и появлением желтого окрашивания в основном ладоней,

а не склер. Желтуха связана с заболеваниями печени и желчных путей или с усиленным разрушением (гемолизом) эритроцитов. Видимая желтуха появляется при гипербилирубинемии более 35 мкмоль/л. Принято различать билирубинофильные и билирубинофобные ткани. Кожа, слизистые оболочки и внутренняя стенка кровеносных сосудов окрашиваются наиболее сильно. Роговица глаза, хрящ, нервная ткань обычно окрашиваются слабо. Слюна, желудочный сок, слезная жидкость, как правило, не бывают желтыми.

Различают три типа желтухи: надпеченочную, печеночную и подпеченочную.

Гипербилирубинемия отмечается во всех случаях (см. табл. 2, 3, рис. 2).

24

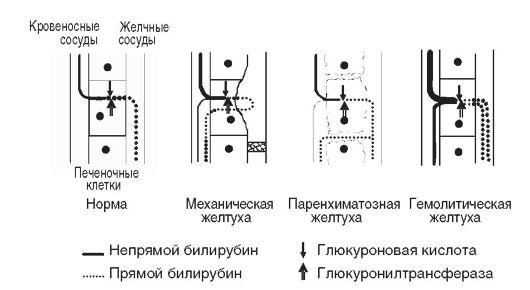

Рис. 2. Патогенез билирубинемий

Таблица 2. Классификационная схема патогенетических типов желтух (по А.Ф.

Блюгеру)

Тип желтухи (по |

Характеристика |

|

|

|

локализации |

|

|

||

основного |

Ведущий механизмНозологические формы и |

|||

основного |

||||

патологическогоразвития желтухи синдромы |

||||

патологического |

||||

процесса |

|

|

||

процесса) |

|

|

||

|

|

|

||

|

|

Повышенное |

|

|

|

|

образование |

|

|

|

Повышенный |

непрямого |

|

|

|

билирубина, |

Гемолитическая желтуха, |

||

Надпеченочная |

распад |

|||

недостаточность |

гематомы, инфаркты |

|||

|

эритроцитов |

|||

|

функции захвата |

|

||

|

|

|

||

|

|

билирубина |

|

|

|

|

печенью |

|

|

|

|

Нарушение захвата |

Печеночноклеточная желтуха |

|

|

|

и экскреции |

||

|

|

при остром и хроническом |

||

|

|

билирубина, |

||

|

|

гепатитах, гепатозах, циррозе |

||

|

|

регургитация |

||

|

|

Холестатическая желтуха при |

||

|

|

билирубина |

||

|

|

холестатическом гепатозе, |

||

|

|

Нарушение |

||

|

|

первичном билиарном |

||

|

|

экскреции и |

||

|

Поражение |

циррозе, при печеночно- |

||

|

регургитации |

|||

Печеночная |

гепатоцитов (и |

клеточных поражениях |

||

билирубина |

||||

|

холангиол) |

Энзимопатическая желтуха |

||

|

Нарушение |

|||

|

|

при синдромах Жильбера и |

||

|

|

конъюгации и |

||

|

|

Криглера-Найяра, |

||

|

|

захвата билирубина |

||

|

|

физиологическая желтуха |

||

|

|

гепатоцитами |

||

|

|

новорожденных |

||

|

|

Нарушение |

||

|

|

При синдромах Дабина- |

||

|

|

экскреции |

||

|

|

Джонсона и Ротора |

||

|

|

билирубина |

||

|

|

|

||

Подпеченочная |

Нарушение |

Нарушение |

Интраканаликулярная |

|

проводимости |

экскреции и |

закупорка камнем, опухолью, |

||

|

||||

25

желчных |

регургитации |

паразитами, воспалительным |

протоков |

билирубина |

экссудатом. |

|

|

Экстраканаликулярная |

закупорка опухолью,

эхинококком и др.

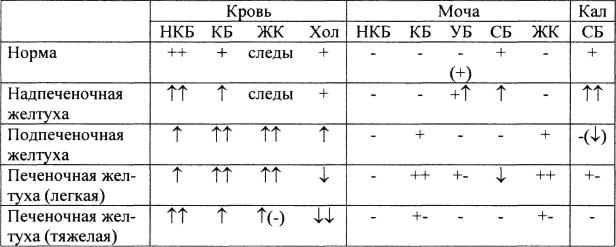

Таблица 3 Сравнительная характеристика желтух.

Обозначения: НКБ - неконьюгированный билирубин, КБ - коньюгированный билирубин,

ЖК - желчные кислоты, Хол. - холестерин, УБ - уробилин, СБ -стеркобилин.

II.2.1. Надпеченочная желтуха

Надпеченочная (гемолитическая) желтуха, не связанная с поражением печени,

возникает в связи с повышенным гемолизом эритроцитов и нарушением метаболизма билирубина.

Надпеченочная желтуха не имеет отношения к патологии печени и не свидетельствует о нарушении какой-либо из ее функций, напротив, функция печени по захвату из крови и конъюгации билирубина оказывается даже усиленной.

Этиология

−гемолитические анемии с преобладанием внутриклеточного гемолиза

(наследственная микросфероцитарная гемолитическая и серповидно-

клеточная анемии; аутоиммунные, инфекционные (при малярии, сепсисе)

токсические (отравления мышьяком, свинцом, сероводородом, змеиным ядом) и другие приобретенные формы гемолитической анемии

26

−дисэритропоэтические анемий, сопровождающихся усилением неэффективного эритропоэза и усиленным разрушением дефектных эритроцитов внутри макрофагов костного мозга;

−обширные гематомы, венозные и геморрагические инфаркты различных органов, при которых эритроциты разрушаются макрофагами, вышедшими в очаг кровоизлияния;

−вследствие нарушений конъюгации билирубина при снижении активности УДФ-глюкуронилтрансферазы. Почти у каждого новорожденного на 3-5-й

день жизни отмечается незначительная, преходящая неконъюгированная гипербилирубинемия (до 50 мкмоль/л), связанная с еще незрелой в этот период глюкуронилтрансферазой. В течение нескольких дней жизни до 2

недель активность глюкуронилтрансферазы повышается и одновременно

нормализуется уровень билирубина.

Патогенез

Печень способна метаболизировать и выделять в желчь количество билирубина, в 3-4 раза превышающее его нормальный физиологический уровень. При усиленном гемолизе эритроцитов печень не справляется ни с процессом конъюгации, ни с транспортом образующегося в избытке билирубина, что может привести как минимум к 4-

кратному увеличению его концентрации в крови. При этом варианте желтухи билирубин,

казалось бы, должен быть только неконъюгированный, поскольку речь идет о накоплении непрямого билирубина. Однако необходимо учитывать, что в печеночную клетку поступает избыточное количество билирубина, он конъюгируется, а транспортная система выведения его из клетки может оказаться недостаточной, и тогда в крови, наряду с непрямым билирубином, увеличенное содержание которого будет обязательно преобладать, одновременно отмечается повышение и уровня прямого билирубина.

Проявления этой желтухи являются повышение уровня билирубина преимущественно за счет неконъюгированной фракции, отсутствие билирубина в моче.

Кроме того, при гемолитической желтухе в печени, желчевыводящих путях и кишечнике синтезируется избыточное количество глюкуронидов билирубина, уробилиногена,

стеркобилиногена (гиперхолия - увеличенная секреция желчи в кишечник), что приводит к увеличению количества уробилиногена и стеркобилиногена в моче и в фекалиях на фоне отсутствия клинических и лабораторных подтверждений заболеваний печени. Печень метаболизирует большее, чем в норме, количество пигмента, и поэтому билирубин усиленно выделяется через желчь и далее в кишечник. Накопления в крови желчных

27

кислот и холестерина не происходит, так как отток желчи свободен. В некоторых случаях

(цирроз, опухоли, инфекции) одновременно могут определяться как повышенный гемолиз эритроцитов, так и нарушения функций печени. Как правило, при неосложненном гемолизе уровень билирубина в сыворотке крови повышается лишь в 2-3 раза (40-60

мкмоль/л) и редко достигает 100 мкмоль/л.

Таким образом, основные проявления составляют:

−Признаки повреждения гепатоцитов: симптомы печёночной недостаточности,

присоединение паренхиматозной желтухи.

−Признаки гемолиза эритроцитов: анемия, гемическая гипоксия,

гемоглобинурия, уробилиногенемия и уробилиногенурия, повышение в крови концентрации неконъюгированного билирубина, увеличение концентрации стеркобилиногена в крови, моче, кале.

II.2.2. Паренхиматозные желтухи

В результате поражения гепатоцитов лизосомы печеночных клеток выделяют желчь в лимфатические и кровеносные сосуды. Возможно и обратное всасывание желчи из желчных протоков в кровь. В крови отмечается гипербилирубинемия как за счет прямого, так и непрямого билирубина, что связано со снижением активности глюкуронилтрансферазы в поврежденных клетках и нарушением образования глюкуронидов билирубина. Развивается холемический синдром, возникающий из-за поступления желчных кислот в кровь. Он характеризуется брадикардией и снижением артериального давления вследствие воздействия желчных кислот на рецепторы и центр блуждающего нерва, синусовый узел сердца и кровеносные сосуды. Токсическое действие желчных кислот на центральную нервную систему проявляется в виде астении,

раздражительности, нарушения ритма сна, головной боли и повышенной утомляемости.

Раздражение чувствительных нервных окончаний кожи желчными кислотами приводит к кожному зуду. Моча имеет темный цвет за счет билирубинурии (прямой билирубин) и

уробилинурии (нарушено превращение уробилиногена, всасывающегося в кровь из тонкой кишки и поступающего в печень). В моче определяются желчные кислоты и следы стеркобилиногена вследствие снижения его образования в кишечнике, куда мало поступает глюкуронидов билирубина.

В группе печеночных желтух различают печеночно-клеточную, холестатическую и

энзимопатическую желтухи.

28

Печеночно-клеточная желтуха

При печеночно-клеточной желтухе имеет место комплексное нарушение функций

печени, касающееся как метаболизма, так и транспорта билирубина. В ее основе лежит

повреждение функции и структуры гепатоцитов — цитолитический синдром,

приводящий к печеночно-клеточной недостаточности.

Этиология

−Инфекционные причины: вирусы, бактерии, плазмодии.

−Неинфекционные причины: органические и неорганические гепатотоксические вещества (например, четырёххлористый углерод, этанол, парацетамол и др.),

−Гепатотропные АТ и цитотоксические лимфоциты,

−Новообразования.

Патогенез и проявления

Характер и выраженность нарушений функций печени зависит от степени альтерации и массы повреждённых гепатоцитов. В значительной части случаев повреждение, начинаясь с изменения структуры клеточных мембран и/или подавления активности ферментов, нарастает и может завершиться деструкцией печёночных клеток. В

любом случае при повреждении паренхимы печени происходят расстройства желчеобразования и желчевыведения.

Характер расстройств и степень их выраженности на разных этапах (стадиях)

патологического процесса (следовательно — выраженности желтухи) различны.

В зависимости от степени деструкции печеночных клеток и выраженности нарушения функции печени в целом различают 3 стадии паренхиматозной желтухи.

1. Первая стадия (преджелтушная) характеризуется ранними специфическими признаками поражения гепатоцитов, к которым относится:

- утрата способности печеночных клеток к ферментативному разрушению уробилиногена, поступающего по воротной вене, и развитие уробилиногенемии и уробилиногенурии;

- «утечка» через поврежденную клеточную мембрану в кровь печеночных трансаминаз (аспартат-, аланинаминот-рансферазы и др.);

29

- снижение количества стеркобилиногена в испражнениях, так как способность гепатоцитов к трансформации непрямого билирубина в прямой вследствие падения активности глюкуронилтрансферазы начинает уменьшаться.

2. Во второй стадии (желтушной) происходит нарастающее снижение интенсивности образования прямого билирубина из непрямого. Одновременно с этим поврежденные гепатоциты начинают выделять синтезируемую ими желчь не только в желчные, но и в кровеносные капилляры. Именно это обстоятельство обусловливает,

несмотря на снижение (но не прекращение!) интенсивности синтеза прямого билирубина,

появление последнего в крови и моче. Отмечается также появление в крови и желчных кислот (холемия). Развитию последней способствует также и сдавление желчных капилляров отечными гепатоцитами, что затрудняет нормальную эвакуацию из них желчи и создает условия для увеличения ее резорбции в кровеносные капилляры. Отмеченные нарушения сопровождаются параллельным уменьшением поступления желчи в кишечник и, следовательно, снижением содержания стеркобилиногена в крови и кале.

3. Третья стадия может иметь два исхода. При бурном прогрессировании процесса гепатоциты полностью утрачивают способность захватывать из крови и трансформировать непрямой билирубин в прямой. По этой причине уровень непрямого билирубина в крови начинает возрастать, а содержание прямого билирубина снижается.

Поскольку последний в кишечник практически не поступает, из крови исчезает уробилиноген. В испражнениях и моче отсутствует стеркобилиноген. Процесс может закончиться развитием печеночной комы и смертью больного.

В том случае, если патологический процесс ослабевает и больной начинает выздоравливать, все изменения желчного обмена возвращаются к уровню первой стадии и постепенно сходят на нет.

Энзимопатические желтухи

Энзимопатические желтухи обусловлены нарушением метаболизма билирубина в

гепатоцитах. Речь идет о парциальной форме печеночной недостаточности, связанной с

уменьшением или невозможностью синтеза ферментов, участвующих в пигментном

обмене.

Различают энзимопатические желтухи наследуемые (первичные) и приобретённые

(вторичные)

30