- •1 Общая характеристика типа простейших

- •2 Класс саркодовые

- •3. Класс жгутиковые.

- •4. Класс инфузории

- •5. Класс споровики.

- •6. Общая хар-ка типа кишечнополостных.

- •11. Цикл развития ленточных червеи

- •12. Общая хар-ка круглых червеи.

- •13.Цикл развития аскариды. Меры борьбы – с гельментами.

- •14. Строение кольчатых червеи.

- •15. Общая хар-ка типа моллюсков.

- •17. Класс головоногих моллюсков

- •18. Общая хар-ка членистоногих.

- •19. Характеристика ракообразных

- •20. Паукообразные

- •21. Насекомые

- •23. Отряд прямокрылые

- •24. Отряд стрекоз

- •25. Отряд жесткокрылых насекомых

- •26. Отряд чешуекрылых насекомых

- •28. Отряд двукрылые

- •29. Значение насекомых в природе и практическое значение их для человека

- •30. Биологическая борьба с вредителями в сельском хозяйстве

- •1. Общие сведения

- •2. Некоторые аспекты биологической борьбы

- •31. Подтип бесчерепные.

- •32. Костнохрящевые рыбы.

- •33. Внешнее и внутреннее строение костных рыб

- •34. Размножение и развитие рыб

- •35. Экология рыб

- •36. Хрящевые рыбы

- •37. Общая хар-ка класса Земноводных

- •38. Внутреннее и внешнее строение Земноводных

- •39: Размножение и развитие земноводных

- •40: Экология земноводных

- •41: Общая характеристика класса пресмыкающихся

- •42: Классификация рептилий

- •43. Общая хар-ка класса птиц.

- •44. Внешнее и внутреннее строение птиц.

- •45. Скелет птиц

- •46. Размножение птиц

- •Выводковые и гнездовые птицы

- •47. Миграция птиц

- •48. Экологические группы птиц, их адаптивные особенности.

- •49. Надотряд бескилевые (ratitae), или бегающие (gradientes)

- •50. Надотряд пингвинов

- •51. Надотря килегрудных птиц. Отряд килегрудных птиц.

- •52. Общая хар-ка класса млекопитающие

- •53. Внешнее строение млекопитающих. Особенности организации в связи с разнообразнием условии существования.

- •54. Внутреннее строение млекопитающих

- •55. Скелет млекопитающих

- •56. Экология млекопитающих

- •57. Яицекладущие и сумчатые млекопитающие

- •58. Высшие или планцентарные млекопитающие, прогрессивные черты их организации. Отряд планцентарных.

- •59. Фауна Брянскои области.

- •60. Охраняемые животные Брянскои области.

6. Общая хар-ка типа кишечнополостных.

Кишечнополостных насчитывается свыше 9 тыс. видов. Это низшие, преимущественно морские, многоклеточные животные, прикрепленные к субстрату либо плавающие в толще воды.

Несмотря на большое различие во внешнем строении и размерах тела кишечнополостные имеют общие черты организации, главнейшие из которых следующие:

Тело мешковидное, образованное двумя слоями клеток: наружным—- эктодермой, и внутренним —энтодермой, между которыми находится бесструктурное вещество —мезоглея.

Радиальная, или лучевая, симметрия тела, сформировавшаяся в связи с прикрепленным или малоподвижным образом жизни.

Характерны две жизненные формы: сидячий мешковидный полип и свободноплавающая дисковидная медуза. Обе формы могутчередоваться в жизненном цикле одного и того же вида. Однако некоторые группы кишечнополостных не имеют медузоидного поколения или утратили жизненную форму полипа.

Отсутствие тканей у большинства видов (кроме коралловых полипов). В состав наружного и внутреннего слоев тела входят несколько видов клеток, различных по строению и выполняемым функциям. Среди них есть особые стрекательные клетки,служащие средством защиты и нападения организма, которые не встречаются у животных других типов. Таким образом, многие процессы жизнедеятельности у кишечнополостных протекают на клеточном уровне.

Пищеварительная система примитивна и состоит из слепо замкнутой кишечной полости и ротового отверстия. Переваривание пищи начинается в кишечной полости под действием ферментов, а заканчивается в специализированных клетках энтодермы, т. е. процесс пищеварения смешанный. Непереваренные остатки пищи удаляются через ротовое отверстие.

Впервые появившаяся нервная система диффузного типа состоит из равномерно размещенных в геле нервных клеток, соединенных между собой отростками и образующих нервную сеть.

Размножение происходит как бесполым, так и половым способом. Незавершенное до конца бесполое размножение — почкование— приводит у ряда видов к образованию колоний. Многие кишечнополостные раздельнополые животные, но встречаются игермафродиты. Оплодотворение осуществляется в воде, т. е. наружное. У подавляющего большинства видов развитие со свободноплавающей личинкой, имеющей реснички. У небольшого числа видов развитие прямое (гидра). Тип Кишечнополостные объединяет три класса: Гидроидные, Сцифоидные и Коралловые полипы.

Строение, образ жизни и размножение гидры

Строение гидры

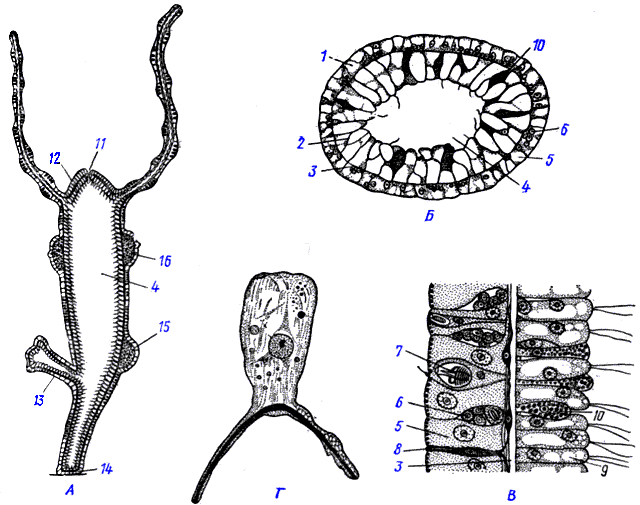

Гидра Hydra oligactis. А - продольный разрез; Б - поперечный разрез; В - участок среза при большом увеличении; Г - эктодермальная эпителиально-мускульная клетка (А - из Бриана, Б - по Полянскому, В - по Кестнеру, Г - по Роскину): 1 - эктодерма, 2 - энтодерма, 3 - базальная мембрана, 4 - гастральная полость, 5 - эктодермальные эпителиально- мускульные клетки, 6 - интерстициальные клетки, 7 - стрекательные клетки, 8 - нервные клетки, 9 - энтодермальные эпителиально-мускульные клетки, 10 - железистые клетки, 11 - ротовое отверстие, 12 - ротовой конус, 13 - почка, 14 - подошва, 15 - яйцеклетка, 16 - мужские гонады

Гидра - один из наиболее просто устроенных полипов. Это маленький (около 1 см) пресноводный полип, часто встречающийся в озерах и прудах. Тело гидры в виде продолговатого мешочка, прикрепляется к субстрату своим основанием, или подошвой; на свободном конце тела на особом возвышении - ротовом конусе лежит рот, окруженный венчиком из 6-12 щупалец.

Вся поверхность тела, вплоть до краев ротового отверстия, покрыта эктодермой, состоящей из нескольких сортов клеток. Большая часть ее образована цилиндрическими или кубическими эпителиальными клетками, основание которых, обращенное к мезоглее, вытягивается по направлению кверху и книзу (по продольной оси животного) в длинный отросток, лежащий параллельно поверхности тела. Цитоплазма отростка дифференцируется в виде тончайших сократительных волоконец; отросток имеет значение мускульного. Цилиндрическая часть клетки входит в состав покровного однослойного эпителия. Эти клетки называются эпителиально- мускульными. Совокупность отростков всех таких клеток образует в основании эпителия слой мускульных образований, совпадающих с продольной осью тела. При их одновременном сокращении тело полипа сильно укорачивается.

Между основаниями более крупных эпителиально-мускульных клеток располагаются мелкие промежуточные (интерстициальные) клетки. За их счет формируются половые и стрекательные клетки.

Непосредственно под эпителием рассеяны нервные клетки звездчатой формы, которые своими отростками сообщаются между собой и образуют субэпителиальное нервное сплетение. Таким образом, нервная система гидры стоит на самой низкой ступени развития, имеет рассеянный, диффузный характер. Впрочем, даже у гидры отмечаются два сгущения нервного сплетения - вокруг рта и на подошве.

Образ жизни

В водоемах с чистой водой (в заводях рек, озерах и прудах) живет пресноводная гидра. Гидра ведет малоподвижный образ жизни. Ее тело и щупальца могут удлиняться и укорачиваться. В спокойном состоянии щупальца вытягиваются на несколько сантиметров. Животное медленно водит ими из стороны в сторону, подстерегая добычу. При необходимости гидра может медленно передвигаться. При этом она словно шагает (кувыркается), прикрепляясь к подводным предметам попеременно то верхним, то нижним концами тела.

Размножение

Бесполое

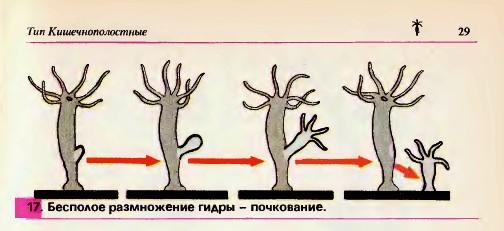

размножение почкованием. Гидра

размножается

бесполым и половым способами. Летом на

теле гидры появляется маленький бугорок

- выпячивание стенки ее тела 17 .

Бугорок этот растет, вытягивается. На

его конце появляются щупальца, а между

ними прорывается рот. Так развивается

молодая гидра, которая первое время

остается соединенной с материнской при

помощи стебелька. Внешне все это

напоминает развитие побега растения

из почки (отсюда и название этого явления

- почкование). Когда маленькая гидра

подрастет, она отделяется от материнского

организма и начинает жить

самостоятельно.

Половое

размножение. К

осени, с наступлением неблагоприятных

условий, гидры гибнут, но перед этим в

их теле развиваются половые клетки.

Различают два вида половых клеток:

яйцевые, или женские, и сперматозоиды,

или мужские половые клетки. Сперматозоиды

похожи на жгутиковых простейших.

Они покидают тело гидры и плавают с

помощью длинного жгутика 18.

Половое

размножение. К

осени, с наступлением неблагоприятных

условий, гидры гибнут, но перед этим в

их теле развиваются половые клетки.

Различают два вида половых клеток:

яйцевые, или женские, и сперматозоиды,

или мужские половые клетки. Сперматозоиды

похожи на жгутиковых простейших.

Они покидают тело гидры и плавают с

помощью длинного жгутика 18.

Яйцевая клетка гидры похожа на амебу, имеет ложноножки. Сперматозоид подплывает к гидре с яйцевой клеткой и проникает внутрь ее, и ядра обеих половых клеток сливаются. Происходит оплодотворение. После этого ложноножки втягиваются, клетка округляется, на ее поверхности выделяется толстая оболочка - образуется яйцо. В конце осени гидра погибает, а яйцо остается живым и попадает на дно. Весной оплодотворенное яйцо начинает делиться, образующиеся клетки располагаются в два слоя. Из них развивается маленькая гидра, которая с наступлением теплой погоды выходит наружу через разрыв оболочки яйца.

Таким

образом, многоклеточное животное гидра в

начале своей жизни состоит из одной

клетки - яйца.

Общая хар-ка типов плоских червеи.

К типу относится около 25 тыс. видов животных. Часть из них — свобод ножи вущие хищники, обитающие в морях и пресных водоемах, другие — паразиты позвоночных животных и человека, вызывающие различные заболевания. Размеры тела червей — от долей миллиметра до 10 м. Тип включает три класса: Ресничные, Сосальщики и Ленточные.

Характерные черты типа следующие:

Тело плоское, его форма листовидная (у ресничных и сосальщиков) или лентовидная (у ленточных червей).

Впервые в животном мире у представителей этого типа развилась двусторонняя (билатеральная) симметрия тела, т. е. через тело можно провести только одну продольную плоскость симметрии, делящую его на две зеркально подобные части.

Кроме эктодермы и энтодермы они имеют еще средний зародышевый листок —мезодерму. Поэтому их считают первымитрехслойными животными. Наличие трех зародышевых листков дает основу для развития различных систем органов.

Стенку тела образует колено-мускульный мешок —совокупность наружного однослойного эпителия и расположенных под ним нескольких слоев мышц — кольцевых, продольных, косых и спинно-брюшных. Поэтому тело плоских червей способно совершать сложные и разнообразные движения.

Полость тела отсутствует, так как пространство между стенкой тела и внутренними органами заполнено рыхлой массой клеток— паренхимой.Она выполняет опорную функцию и служит в качестве депо запасных питательных веществ.

Пищеварительная система состоит из двух отделов: эктодер-мальной передней кишки, представленной ртом и мускулистой глоткой, способной у хищных ресничных червей выворачиваться наружу, проникать внутрь жертвы и высасывать ее содержимое, и слепо замкнутой энтодермальной средней кишки. У многих видов от главных участков средней кишки отходит множество слепых ответвлений, проникающих во все части тела и доставляющих им растворенные питательные вещества. Непереваренные остатки нищи выбрасываются через рот.

Выделительная система протонефридиального типа. Через выделительные поры выводится избыток воды и конечные продукты метаболизма (преимущественно мочевина).

Нервная система более концентрирована и представлена парным головным ганглием и отходящими от него продольныминервными стволами, соединенными кольцевыми перемычками. Нервные стволы образованы расположенными по всей его длине телами нервных клеток и их отростками. Такой тип организации нервной системы называется стволовым. У всех плоских червей развиты органы осязания, химического чувства, равновесия, а у свободноживущих — и зрения.

Плоские черви — гермафродиты (за редким исключением). Оплодотворение внутреннее, перекрестное. Кроме половых желез (яичников и семенников), развита сложная система половых протоков, дополнительных желез, обеспечивающих зиготу питательными веществами и материалом для формирования защитных яйцевых оболочек. У пресноводных ресничных червей развитие прямое, у морских — с планктонной личиночной стадией. У паразитических червей (сосальщиков и ленточных червей) циклы развития сложные с наличием одной или нескольких личиночных стадий и сменой нескольких хозяев.

Строение и цикл развития печеночного сосальщика.

Печеночный сосальщик — представитель класса Сосальщиков. Это паразитические формы, обитающие в органах беспозвоночных, позвоночных животных и человека. Печеночный сосальщик во взрослом состоянии обитает в протоках печени травоядных животных (крупный рогатый скот) и человека. Размеры его — от 3 до 5 см. Форма тела листовидная. На переднем конце тела и на брюшной стороне расположены ротовая и брюшная присоски, с помощью которых сосальщик удерживается в теле хозяина. В кожно-мускульном мешке отсутствует ресничный эпителий. Пищеварительная система включает рот, глотку и кишечник в виде двух сильно ветвящихся кишок, оканчивающихся слепо. Питается кровью и тканями печени. Нервная система как у свободноживущих плоских червей, только развита слабее. Органы чувств представлены осязательными клетками и органами химического чувства. Сосальщики — гермафродиты. Оплодотворенные яйца выводятся из организма червя в кишечник хозяина, а оттуда с калом во внешнюю среду. Для дальнейшего развития яйца обязательно должны попасть в воду, где из них выходят микроскопические личинки, покрытые ресничками. Эти личинки вбуравливаются в тело пресноводного моллюска -малого прудовика, где происходит их дальнейшее развитие и размножение. Размножаются личинки партеногенетически, образуя 2—3 поколения дочерних особей. Личинки последнего поколения, напоминающие по строению взрослого сосальщика и имеющие мускулистый хвост, покидают тело моллюска и плавают в толще воды, пока не доберутся до прибрежной растительности. Прикрепившись к растению, личинка отбрасывает хвост и превращается в цисту. С травой она попадает в кишечник скота, где оболочки цисты растворяются, личинка внедряется в печень, растет и превращается во взрослого сосальщика. Человек заражается паразитом при употреблении некипяченой прудовой воды или овощей и фруктов, вымытых такой водой. Таким образом, для печеночного сосальщика характерно развитие с метаморфозом и сложный жизненный цикл с чередованием поколений и сменой хозяев. Окончательным хозяином, в котором обитает взрослая особь (половое поколение), является крупный рогатый скот и человек, а промежуточным — малый прудовик, в теле которого развиваются поколения личинок. 10. Строение и биология ленточных червеи.

Ленточные черви - плоские черви, на которых паразитический образ жизни сказался значительно сильнее, чем на сосальщиках и моногенеях . В половозрелом состоянии цестоды встречаются в кишечнике позвоночных животных; молодые стадии цестод живут в полости тела и внутри различных органов как беспозвоночных, так и позвоночных. Число видов превышает 3000.

Тело обыкновенно бывает сильно вытянутым в длину, лентовидным и в большинстве случаев поделено на значительное число члеников, или проглоттид. Редко тело бывает цельным, нерасчлененным. Передний конец образует небольшую головку, или сколекс, за которым следует нерасчлененная шейка, а за ней идут проглоттиды.

Головка несет органы прикрепления, построенные по типу присосок или по типу крючков. Присоски имеются всегда, тогда как крючья являются менее постоянным их дополнением. Присоски устроены, в общем, так же, как у сосальщиков , и чаще всего имеются в числе четырех по краю переднего конца головки. Реже вместо типичных присосок головка снабжена двумя вытянутыми в продольном направлении щелевидными присасывательными ямками. Крючья помещаются или прямо на поверхности головки, или на особом переднем выпячивании ее - хоботке, образуя один или несколько венчиков. Хоботок втяжной. В редких случаях (Tetrarhynchus) имеется 4 хоботка, длинных, усаженных многочисленными крючками и способных глубоко вворачиваться в особые влагалища.

Проглоттиды имеют обычно четырехугольную форму, причем число их варьирует от 3 шт. до нескольких тысяч. Передние членики - самые маленькие, по направлению же кзади размеры их постепенно возрастают. Во все время жизни червя происходит рост и увеличение числа члеников. Рост идет в области шейки: она удлиняется, и от заднего конца ее отшнуровываются все новые членики. Таким образом, самые молодые членики занимают переднюю часть тела; чем далее кзади расположен членик, тем он старее. Все тело называют цепочкой или стробилой (последнее за сходство с процессом стробиляции сцифистом сцифоидных медуз ).

Величина взрослых ленточных червей колеблется между 1 мм и 10 м. Окраска тела однообразная - белая или желтоватая, характерная для многих внутренностных паразитов.