- •1 Общая характеристика типа простейших

- •2 Класс саркодовые

- •3. Класс жгутиковые.

- •4. Класс инфузории

- •5. Класс споровики.

- •6. Общая хар-ка типа кишечнополостных.

- •11. Цикл развития ленточных червеи

- •12. Общая хар-ка круглых червеи.

- •13.Цикл развития аскариды. Меры борьбы – с гельментами.

- •14. Строение кольчатых червеи.

- •15. Общая хар-ка типа моллюсков.

- •17. Класс головоногих моллюсков

- •18. Общая хар-ка членистоногих.

- •19. Характеристика ракообразных

- •20. Паукообразные

- •21. Насекомые

- •23. Отряд прямокрылые

- •24. Отряд стрекоз

- •25. Отряд жесткокрылых насекомых

- •26. Отряд чешуекрылых насекомых

- •28. Отряд двукрылые

- •29. Значение насекомых в природе и практическое значение их для человека

- •30. Биологическая борьба с вредителями в сельском хозяйстве

- •1. Общие сведения

- •2. Некоторые аспекты биологической борьбы

- •31. Подтип бесчерепные.

- •32. Костнохрящевые рыбы.

- •33. Внешнее и внутреннее строение костных рыб

- •34. Размножение и развитие рыб

- •35. Экология рыб

- •36. Хрящевые рыбы

- •37. Общая хар-ка класса Земноводных

- •38. Внутреннее и внешнее строение Земноводных

- •39: Размножение и развитие земноводных

- •40: Экология земноводных

- •41: Общая характеристика класса пресмыкающихся

- •42: Классификация рептилий

- •43. Общая хар-ка класса птиц.

- •44. Внешнее и внутреннее строение птиц.

- •45. Скелет птиц

- •46. Размножение птиц

- •Выводковые и гнездовые птицы

- •47. Миграция птиц

- •48. Экологические группы птиц, их адаптивные особенности.

- •49. Надотряд бескилевые (ratitae), или бегающие (gradientes)

- •50. Надотряд пингвинов

- •51. Надотря килегрудных птиц. Отряд килегрудных птиц.

- •52. Общая хар-ка класса млекопитающие

- •53. Внешнее строение млекопитающих. Особенности организации в связи с разнообразнием условии существования.

- •54. Внутреннее строение млекопитающих

- •55. Скелет млекопитающих

- •56. Экология млекопитающих

- •57. Яицекладущие и сумчатые млекопитающие

- •58. Высшие или планцентарные млекопитающие, прогрессивные черты их организации. Отряд планцентарных.

- •59. Фауна Брянскои области.

- •60. Охраняемые животные Брянскои области.

55. Скелет млекопитающих

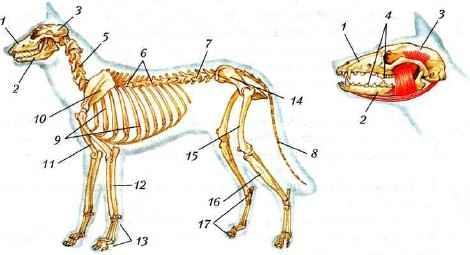

Скелет млекопитающих состоит из тех же отделов, что и у других наземных позвоночных животных: черепа, позвоночника, скелетов туловища, поясов и свободных конечностей (рис. 193).

Рис. 193. Скелет млекопитающего: 1 — верхняя челюсть; 2 — нижняя челюсть; 3 — череп; 4 — зубы; 5 — шейные позвонки; 6 — грудные позвонки; 7 — поясничные позвонки; 8 — хвостовые позвонки; 9 — ребра; 10 — лопатка; 11 — плечо; 12 — предплечье; 13 — кисть; 14 — тазовая кость; 15 — бедро; 16 — голень; 17 — стопа

Кости млекопитающих прочные, многие срастаются вместе. Череп крупный, состоит из меньшего, чем у рептилий, числа костей, так как многие срастаются еще в эмбриональном периоде. Челюсти сильные, вооруженные зубами, которые находятся в углублениях — альвеолах.

Позвоночник состоит из следующих пяти отделов: шейного (семь позвонков), грудного (двенадцать позвонков), поясничного (шесть-семь позвонков), крестцового (четыре слившихся позвонка) и хвостового отдела из разного числа позвонков у разных млекопитающих. Позвонки массивные, с уплощенными поверхностями тел. К позвонкам грудного отдела причленя-ются ребра, часть их соединяется с грудиной, образуя грудную клетку. Пояс передних конечностей состоит из парных ключиц и парных лопаток. Кора-коиды (вороньи кости) у большинства зверей редуцированы. У лошадей и собак, у которых ноги движутся только вдоль продольной оси тела, редуцированы и ключицы. Пояс задних конечностей (тазовый пояс) состоит из двух крупных тазовых костей. Каждая из них возникла при срастании лобковой, седалищной и подвздошной костей. Тазовые кости срастаются с крестцом.

У млекопитающих сложная система мышц. Наиболее развиты мышцы, двигающие конечности. Они начинаются на костях поясов и прикрепляются к костям свободной конечности. Длинные сухожилия подходят к костям стопы и кисти, что обеспечивает хорошую подвижность конечностей, расширяя их приспособительные (адаптивные) возможности.

Хорошо развиты межреберные дыхательные мышцы, сокращение которых поднимает и опускает грудную клетку. Есть мышцы, которые соединяются с кожей: например мимические мышцы, сокращение которых вызывает подергивание кожи, движение шерстного покрова, вибрисс.

У всех млекопитающих грудная полость отделена от брюшной мускулистой перегородкой — диафрагмой. Она широким куполом входит в грудную полость и прилегает к легким

56. Экология млекопитающих

Условия существования и распространения. Несмотря на то что млекопитающие — один из наиболее молодых классов позвоночных животных и лишены таких больших возможностей для свободного передвижения, какое имеют птицы, распространены они исключительно широко.

Млекопитающие обитают на всей суше земного шара, кроме внутренних частей Антарктики, и заселяют просторы всех океанов; они попадают на самые отдаленные острова (летучие мыши), достигают побережий Антарктического материка (киты и тюлени), высоких широт Арктики (нарвалы и ластоногие). Известны встречи с дикими баранами и козлами на высоте более 6000 м в Тибете и с табунками газелей в самых бесплодных участках пустынных котловин Аравийского полуострова.

Для млекопитающих характерно также широкое распространение отдельных видов. Так, волк и лисица расселились по всей Европе, Азии и Северной Америке, а ласка обитает в Европе, Азии, Северной Америке и Северной Африке. Кашалот встречается в теплых и умеренных широтах всех океанов.

Такое широкое географическое и стадиальное распространение класса определяется общей высокой организацией млекопитающих. Поскольку у млекопитающих высокий уровень обмена веществ и, как следствие, высокая и постоянная температура тела, они по сравнению с низшими наземными животными мало зависят непосредственно от климатических факторов. Высокая организация их нервной системы определила сложное поведение, быструю выработку условных рефлексов, т. е. быстрые и гибкие реакций на воздействия внешней среды.

Наконец, большая выживаемость молодняка, как следствие живорождения и выкармливания молоком, позволила представителям этого класса в целом резко снизить плодовитость и сократить сроки эмбрионального и ювенильного развития, что всегда биологически целесообразно.

Млекопитающие не только широко распространены, но и занимают всевозможные жизненные ниши, не имея в этом отношении себе равных среди, позвоночных животных. Наряду с наземными обитателями всех ландшафтов среди млекопитающих многочисленны подземные формы, всю жизнь проводящие в толще почвы, обширны также группы древесных и летающих зверей, как и обитателей водной среды, нередко совсем не выходящих на сушу.