- •Психология

- •Методические указания

- •Успехов Вам в благородном деле постижения психологических знаний! содержание учебно-методического комплекса по курсу: «психология»

- •Содержание

- •2. Место дисциплины в структуре ооп:

- •3. Требования к результатам освоения и содержания учебной дисциплины «психология»

- •4 Организационно-методические данные дисциплины

- •4.1 Структура дисциплины «Психология»

- •5 Содержание и структура дисциплины

- •5.1 Содержание разделов дисциплины

- •Структура учебной дисциплины «Психология»

- •1 Курс 1 семестр

- •Тематический план дисциплины изучаемой

- •Тематический план дисциплины изучаемой

- •5.3. Практические занятия (семинары)

- •5.4 Самостоятельное изучение разделов дисциплины

- •5.5. Основное содержание программы учебной дисциплины программа курса

- •5.6. Соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и формируемых

- •В них общекультурных и профессиональных компетенций

- •6 Организация текущего контроля

- •6.1. Формы текущей аттестации

- •6.2. Организация самостоятельной работы студентов

- •Сопровождение самостоятельной работы студентов может быть организовано в следующих формах:

- •7 Образовательные технологии

- •7.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях

- •Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

- •Уровни сформированности компетенций у студентов

- •Вопросы для подготовки к зачёту

- •9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

- •9.1 Рекомендуемая литература

- •9.1.1 Базовые учебники

- •9.1.3 Дополнительная литература

- •9.1.3 Периодические издания по курсу:

- •Интернет-ресурсы

- •Электронная библиотека - http:www.Koob.Ru

- •9.2 Средства обеспечения освоения дисциплины Методические указания по подготовке к семинарским занятиям

- •Доклады;

- •9.2.3 Критерии оценки итоговой формы контроля

- •10.Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины

- •Тема 1.1: психология как наука и практика

- •2. Взаимосвязь психологии с другими науками

- •3. Содержание психики

- •4. Основные этапы развития психологии как науки

- •5. Основные отрасли психологической науки

- •6. Методы психологии и этапы психологического исследования

- •7. Основные направления зарубежной психологии

- •Список литературы:

- •Лекция 2. Развитие психики и сознания план лекции:

- •1. Понятие психики. Основные формы проявления психики и их взаимосвязь

- •2. Мозг и психика. Структура психики и её функции

- •3. Классификация психических явлений

- •4. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза

- •5. Сознание - как высшая форма психики

- •6. Взаимосвязь 3-х уровней психической деятельности человека: бессознательного, подсознательного и сознательного

- •Список литературы:

- •Лекция 3.1. Характеристика психических процессов план лекции:

- •1. Общая характеристика основных групп психических процессов

- •2. Ощущение: понятие, характеристика, закономерности, свойства

- •3. Восприятие: определение, основные уровни и закономерности

- •4. Внимание: определение, основные виды, свойства и их развитие

- •Список литературы:

- •Лекция 3.2. Когнитивно - познавательная сфера личности план лекции:

- •1. Общая характеристика мнемических процессов и видов памяти

- •2. Общая характеристика и особенности представлений

- •3. Характер мышления, мыслительных операций и деятельности

- •4. Общая характеристика, теории и структура интеллекта

- •5. Творчество, творческое мышление, интуиция и креативность

- •6. Общая характеристика, функции, формы и виды воображения

- •Лекция 4. Эмоционально - волевая регуляция личности план лекции:

- •1. Общее представление об эмоциях и эмоционально – чувственной регуляции

- •2. Чувства: понятие, виды и их значение в жизни человека

- •3. Психические состояния: виды, классификация и их характеристика

- •4. Воля: понятие, функции, её развитие и волевая регуляция поведения

- •Список литературы:

- •1) Индивид как субъект социальных отношений и деятельности;

- •2) Определяемое включенностью в общественные отношения системное качество индивида, формирующееся в совместной деятельности и общении.

- •2. Исследование личности: этапы, научные подходы и теории

- •3. Структура, социализация и этапы развития личности

- •Список литературы:

- •Лекция 5.2: психология деятельности план лекции:

- •1. Психика и деятельность, психика и поведение

- •2. Структура и освоение деятельности.

- •3. Основные виды деятельности: строение, особенности, специфика

- •Список литературы:

- •2. Темперамент: понятие, свойства и основные типы темперамента

- •3. Характер: понятие, структура, характерологические черты и их развитие

- •Способности: понятие, структура и их развитие

- •Список литературы:

- •Лекция 7.1. Речь и общение план лекции:

- •1. Психологические подходы к феномену «общение» и его сущности

- •2. Структура, виды и средства общения

- •3. Речь: содержание, структура, виды и функции

- •1. Визуальные средства общения – это:

- •2. Акустические (звуковые) средства общения – это:

- •3. Тактильно-кинестезические (прикосновением) средства общения – это:

- •4. Ольфакторные средства общения – это:

- •4. Характеристика функций и основных сторон общения

- •5. Характеристика коммуникации в межличностном общении

- •6. Сущность, функции и механизмы социальной перцепции

- •4) Восприятие группой другой группы (или групп).

- •7. Основные аспекты и этапы официального общения

- •Список литературы:

- •Лекция 7.2. Межличностные отношения и конфликты план лекции:

- •Понятие, конфликтологическое поле содержания феномена «конфликт».

- •1. Психология межличностных отношений

- •2. Понятие, конфликтологическое поле содержания феномена «конфликт»

- •3. Основные виды социально-психологических конфликтов

- •4. Основные стадии развития межличностного конфликта.

- •Список литературы:

- •Лекция 8. Психология социальной группы план лекции:

- •1. Понятие и виды малых групп

- •2. Основные компоненты межличностных отношений и процессов группы

- •3. Лидерство и руководство группой

- •4. Социально-психологическая характеристика сложившейся группы

- •5. Психология взаимодействия социальных групп

- •6. Психология больших социальных групп и движений

- •Список литературы:

- •Планы семинарских занятий по психологии:

- •Тема 1: Введение в психологию

- •Тема 2: «Характеристика психических процессов2

- •3. Психологический практикум:

- •Тема 3: «Эмоционально- волевая регуляция личности»

- •2. План занятия

- •3. Психологический практикум:

- •Тема 4: «Психология личности и деятельности»

- •Тема 5 «Индивидуально-психологические особенности личности»

- •3. Психологический практикум:

- •Тема 6 «Психология общения»

- •3. Психологический практикум:

- •Тема 7 «Психология социальной группы»

- •Темы реферативных заданий по разделу «психология»:

- •Рабочая тетрадь по психологии для организации

- •4. Жизненные сферы:

- •6. Темперамент:

- •7. Характер:

- •8. Мотивация поведения:

- •9. Социальная адаптация:

- •10. Способности:

- •Бланк - интерпретатор психологического диагностирования студента университета

- •Инструкции ко всем диагностическим методикам:

- • 1.4. Опросник теста для определения волевого самоконтроля личности (вск)

- • 1.5. Методика оценки коммуникативных и организаторских способностей («кос-2») /по в.В. Синявскому и в.А. Федорошину/

- •Значения общих показателей кот и средних квадратических отклонений в группах

- •Интерпретация результатов теста кот:

- •Психологическая характеристика изучение личности

- •Список литературы, использованной при подготовке рабочей тетради:

- •Гуров Геннадий Леонидович Мезенцева Ирина Александровна психология: Учебно-методический комплекс

5. Психология взаимодействия социальных групп

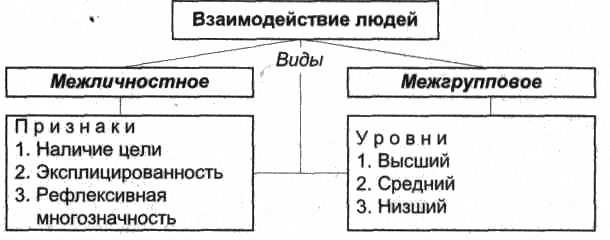

Взаимодействие бывает межличностным и межгрупповым. Межличностное взаимодействие – это случайные или преднамеренные, частные или публичные, длительные или кратковременные, вербальные или невербальные контакты и связи двух и более человек, вызывающие взаимные изменения их поведения, деятельности, отношений и установок. Основными признаками такого взаимодействия выступают:

наличие внешней по отношению к взаимодействующим индивидам цели (объекта), достижение которой предполагает взаимные усилия;

эксплицированность (доступность) для наблюдения и регистрации другими;

рефлексивная многозначность – зависимость его восприятия от условий осуществления и оценок его участников.

Межгрупповое взаимодействие – процесс непосредственного или опосредованного воздействия множественных субъектов (объектов) друг на друга, порождающий их взаимную обусловленность и своеобразный характер отношений. Обычно оно имеет место между целыми группами (а также их частями) и выступает как интегрирующий (или дестабилизирующий) фактор развития общества (см. рис. 8.2.).

Рис. 8.2. Структура взаимодействия в малых группах

Кроме видов, обычно выделяют несколько типов взаимодействия. Наиболее распространенным является их деление по результативной направленности: на кооперацию и конкуренцию. Кооперация – это такое взаимодействие, при котором его субъекты достигают взаимного соглашения о преследуемых целях и стремятся не нарушать его, пока совпадают их интересы. Конкуренция – это взаимодействие, характеризующееся достижением индивидуальных или групповых целей, интересов в условиях противоборства людей.

В обоих случаях как тип взаимодействия (сотрудничество или соперничество), так и степень выраженности этого взаимодействия (успешное или менее успешное сотрудничество) определяет характер межличностных отношений. В процессе осуществления этих типов взаимодействия, как правило, проявляются следующие ведущие стратегии поведения во взаимодействии (в том числе и конфликтном):

сотрудничество – направлено на полное удовлетворения участниками взаимодействия своих потребностей (реализуется мотив кооперации или конкуренции);

противодействие – предполагает ориентацию на свои целя без учета целей партнеров по общению (индивидуализм);

компромисс – реализуется в частном достижении целей партнеров для условного равенства;

уступчивость – предполагает жертву собственных интересов для достижения целей партнера (альтруизм);

избегание – представляет собой уход от контакта, потерю собственных целей для исключения выигрыша другого.

В основу деления на типы могут быть положены также намерения и действия людей, которые отражают понимание ими ситуации: общения. Тогда выделяют три типа взаимодействий: дополнительное, пересекающееся и скрытное.

Дополнительным называется такое взаимодействие, при котором партнеры адекватно воспринимают позицию друг друга. Пересекающееся – это такое взаимодействие, в процессе которого партнеры, с одной стороны, демонстрируют неадекватность понимания позиций и действий другого участника взаимодействия, а с другой – ярко проявляют свои собственные намерения и действия. Скрытое взаимодействие включает в себя одновременно два уровня: явный, выраженный словесно, и скрытый, подразумеваемый. Оно предполагает либо глубокое знание партнера, либо большую чувствительность к невербальным средствам общения – ими голоса, интонации, мимике и жестам, поскольку именно они m дают скрытое содержание. В развитии взаимодействие проходит ряд уровней (см. рис. 8.3.).

Рис.8.3. Уровни взаимодействия в социальных группах

На своем начальном (низшем) уровне взаимодействие представляет собой простейшие первичные контакты людей, когда между ними имеет место лишь первичное и очень упрощенное взаимное или одностороннее «физическое» влияние друг на друга с целью обмена информацией и общения, которое в силу конкретных причин может и не достигать своей цели, а потому и не получать всестороннего развития.

Главное в успехе первичных контактов заключается в принятии или непринятии партнерами по взаимодействию друг друга. При этом они не составляют простой суммы индивидов, а являются некоторым совершенно новым и специфическим образованием связей и отношений, которое регулируется реальным или воображаемым (представляемым) различием – сходством, подобием или контрастом людей, включенных в совместную деятельность (практическую или умственную). Любой контакт начинается с конкретно-чувственного восприятия внешнего облика, особенностей деятельности и поведения других людей.

Большую роль во взаимодействии на его начальном этапе играет и эффект конгруэнции. Конгруэнция – подтверждение взаимных ролевых ожиданий, полное взаимопонимание, единый резонансный ритм, созвучность переживаний участников контакта. Конгруэнция предполагает минимум рассогласований в узловых моментах линий поведения участников контакта, следствием чего является снятие напряжения, возникновение доверия и симпатии на подсознательном уровне.

На своем среднем уровне развития процесс взаимодействия людей получил название продуктивной совместной деятельности. Здесь постепенно развивающееся активное сотрудничество между ними находит все большее выражение в эффективном решении проблемы соединения взаимных усилий партнеров.

Обычно различают три формы, модели, организации совместной деятельности:

каждый участник делает свою часть общей работы независимо от другого;

общая задача выполняется последовательно каждым участником;

одновременное взаимодействие каждого участника со всеми остальными.

Общие устремления людей вместе с тем могут привести к столкновениям в процессе согласования позиций. В результате люди вступают в отношения «согласия/несогласия» друг с другом. В случае согласия происходит вовлечение партнеров в совместную деятельность. При этом происходит распределение ролей и функций между участниками взаимодействия. Эти отношения вызывают особую направленность волевых усилий у субъектов взаимодействия. Связано это либо с уступкой, либо с завоеванием определенных позиций. Поэтому от партнеров требуются проявления взаимной терпимости, собранности, настойчивости, психологической подвижности и других волевых качеств личности, опирающихся на интеллект и высокий уровень сознания и самосознания личности.

В это время происходит постоянное согласование мыслей, чувств, отношений партнеров по совместной жизнедеятельности. Оно облекается в различные формы влияния людей друг на друга. Регуляторами взаимовлияний являются механизмы внушения, конформности и убеждения, когда под действием мнений, отношений одного партнера изменяются мнения, отношения другого партнера.

Высшим уровнем взаимодействия всегда выступает исключительно эффективная совместная деятельность людей, сопровождающаяся взаимопониманием.

Взаимопонимание людей – это такой уровень их взаимодействия, при котором они осознают содержание и структуру настоящего и возможного очередного действия партнера, а также взаимно содействуют достижению единой цели. Существенной характеристикой взаимопонимания всегда выступает его адекватность. Она зависит от целого ряда факторов: от типа отношений между партнерами (отношений знакомства и приятельства, дружеских, любовных и супружеских отношений), товарищеских (деловых по сути отношений), от знака или валентности отношений (симпатий, антипатий, индифферентных отношений); от степени возможной объективации, проявляемости свойств личности в поведении и деятельности людей (общительность, например, легче всего наблюдается в процессе взаимодействия).

В процессе производства и потребления материальных благ люди вступают в различного рода отношения, в основе которых, как уже говорилось, лежит их взаимодействие друг с другом. В ходе такого взаимодействия возникают общественные отношения. Их характер и содержание во многом обусловлены спецификой и обстоятельствами самого взаимодействия, целями, преследуемыми конкретными людьми, а также местом и ролью, которые они занимают в обществе. Общественные отношения можно классифицировать на основе разных критериев:

по форме проявления общественные отношения делятся на экономические (производственные), правовые, идеологические, политические, моральные, религиозные, эстетические и т.д.;

с точки зрения принадлежности к различным субъектам различают национальные (межнациональные), классовые, конфессиональные и другие отношения;

исходя из анализа функционирования связей между людьми в обществе можно говорить об отношениях по вертикали и горизонтали;

по характеру регламентированности общественные отношения бывают официальными и неофициальными.

Все виды общественных отношений пронизывают в свою очередь психологические отношения людей (синоним – взаимоотношения), т.е. субъективные связи, возникающие в результате их фактического взаимодействия и сопровождаемые уже различными эмоциональными переживаниями (симпатиями и антипатиями) индивидов, в них участвующих. Психологические отношения – живая человеческая ткань любых общественных отношений

Общим критерием, разделения межличностных отношений (синоним: взаимоотношения) на виды выступает привлекательность. К составным элементам взаимной привлекательности/непривлекательности относятся: симпатии/антипатии и притяжение/отталкивание. Симпатия/антипатия представляет собой переживаемое удовлетворение/неудовлетворение от реального или мысленного контакта с другим человеком. Притяжение/отталкивание есть практическая составляющая этих переживаний. Притяжение/отталкивание в основном связано с потребностью человека быть вместе, рядом. Притяжение/отталкивание часто, но не всегда связано с переживанием симпатий/антипатий (эмоциональным компонентом межличностных отношений). Такое противоречие возникает часто при однонаправленных отношениях популярности какой-либо личности: «К ней почему-то тянет, без видимого удовлетворения быть вместе и рядом».

Можно также говорить и о следующих видах межличностных отношений: отношениях знакомства, приятельских, товарищеских, дружеских, любовных, супружеских, родственных, деструктивных отношениях. Данная классификация основана на нескольких критериях: глубине отношений, избирательности в выборе партнеров, функции отношений. Главным критерием является мера, глубина вовлечения личности в отношения. Разные виды межличностных взаимоотношений предполагают включение в общение тех или иных уровней характеристик личности. Наибольшее включение личности, вплоть до индивидуальных характеристик, происходит в дружеских, супружеских отношениях. Отношения знакомства, приятельства ограничиваются включением во взаимодействие преимущественно видовых и социокультурных особенностей личности.

2-ой критерий – степень избирательности при выборе партнеров для взаимоотношений. Избирательность можно определить как число признаков, значимых для установления и воспроизводства отношения. Наибольшую избирательность обнаруживают отношения дружбы, любви, наименьшую – отношения знакомства.

3-ий критерий – различие функций отношений. Под функциями понимается круг задач, вопросов, решаемых в межличностных отношениях. Функции отношений проявляются в различии их содержания, психологического смысла для партнеров.

Кроме того, каждое межличностное отношение характеризуется определенной дистанцией между партнерами, предполагает ту или иную меру участия ролевых клише. Общая закономерность такова: по мере углубления отношений (например, дружба, супружество в сравнении со знакомством) сокращается дистанция, увеличивается частота контактов, устраняются ролевые клише. Существует определенная динамика развития взаимоотношений людей. Начав правильно формироваться и развиваться, они во многом зависят от целого ряда факторов: от самих индивидов, от условий окружающей действительности и социального строя, от последующего формирования контактов и результатов совместной деятельности.

Первоначально завязываются контакты между людьми, представляющие собой начальную стадию реализации социальных связей между ними, первичный акт социального взаимодействия. От того, как они происходят, зависит восприятие и оценка людьми друг друга. На основе первичных контактов осуществляется восприятие и оценка людьми друг друга – непосредственная предпосылка возникновения общения и развития взаимоотношений между ними. В свою очередь, общение представляет собой обмен информацией и является основой развития взаимоотношений между людьми. Оно позволяет достигать взаимопонимания между индивидами или сводит последнее на нет. В окончательном итоге на этой основе формируются устойчивые отношения между людьми – высшая форма их социального взаимодействия. Они придают стабильность социальной жизни социума, способствуют его развитию, облегчают совместную деятельность.