- •Курс лекций по учебной дисциплине «управление изменениями»

- •Тема 1. Концепция организационных изменений

- •1. Необходимость, факторы, предпосылки и природа организационных изменений

- •2.Современные тенденции развития организаций

- •3. Уровни организационных изменений

- •Типы организационных изменений

- •Типология организационных изменений по направленности

- •Виды изменений в организации по факторам

- •5.Принципы управления процессом изменений

- •6.Структура системы управления изменениями

- •Тема 2. Модели организационных изменений

- •1. Модель и этапы процесса управления плановыми изменениями

- •2. Модель «переходного периода»

- •3. Модель «постепенного наращивания»

- •4. Модель управления изменениями «еаsier»

- •5. Модель к. Левина «Размораживание, изменения, замораживание» (1951 г.).

- •Тема 3. Инициирование изменений

- •1. Место и значение этапа инициирования перемен в процессе управления изменениями

- •2. Способы стимулирования поиска новых идей

- •3. Стимулирование творчества, новаторства, проявления инициативы

- •Тема 4. Осуществление изменений. Преодоление сопротивления изменениям

- •Проблемы, возникающие на этапе осуществления перемен

- •2.Причины сопротивления переменам

- •Основные причины сопротивления изменениям

- •3.Подходы к преодолению сопротивления переменам

- •Подходы к преодолению сопротивления организационным изменениям

- •4.Концепция анализа силового поля перемен к. Левина

- •5.Методы сокращения и преодоления сопротивления переменам

- •Преимущества и недостатки групп методов преодоления сопротивления изменениям

- •6.Выявление сторонников и противников перемен

- •Тема 5. Концепции организационного развития

- •1. Классические и современная концепции организационного развития (ор)

- •Тема 6. Методы управления изменениями

- •Сравнительная характеристика традиционной и перевернутой организации (пирамиды)

- •Тема 7. Мониторинг и контроль процесса изменений

- •Мониторинг процесса изменений

- •Тема 8. Формирование команды стратегических изменений

- •1. Необходимость формирования команды стратегических изменений, ее отличие от группы

- •2.Принципы и стадии создания команд

- •3.Основные этапы развития команды изменений

- •4.Условия и факторы повышения эффективности работы команды

- •5.Роли членов эффективной команды

- •7.Характеристики лидера команды стратегических изменений

- •Тема 9. Формирование инновационной организационной культуры Организационная культура, ее место и влияние на эффективность организации

- •2.Понятие, элементы и функции инновационной культуры

- •Взаимосвязь обучающейся организации и сильной инновационной культуры

- •Тема 10. Изменения и конфликты

- •Алгоритм разрешения конфликта

Тема 2. Модели организационных изменений

1. Модель и этапы процесса управления плановыми изменениями

При анализе методологических и теоретических аспектов управления изменениями было подробно рассмотрено содержание моделей управления с позиций процессного, системного и процессное системного подходов. Поэтому ниже будут рассмотрены модели, авторы которых интегрируют несколько подходов разных уровней методологии.

2. Модель «переходного периода»

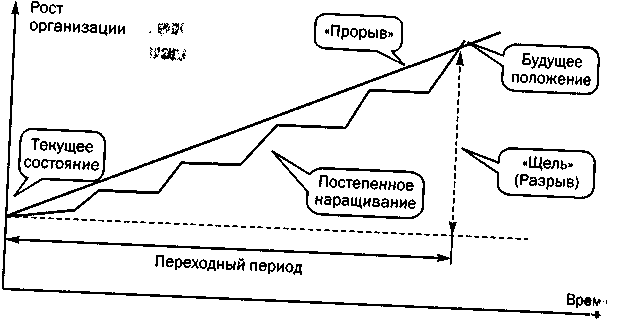

Модель переходного периода предполагает переход к переменам посредством метода «прорыва», В рамках этой модели (модели «прорыва») перемены рассматриваются как процесс передвижения организации от настоящего состояния к желаемому будущему положению.

Ключевым элементом модели переходного периода является анализ и прогноз ситуации. Чтобы удостовериться, что перемен» воплощаются в жизнь, управляющие должны знать, каково настоящее положение организации, ее будущее положение и те противостояния и проблемы, которые могут мешать процессу перемен.

Только благодаря оценке настоящего положения управляющие могут составить реальный и выполнимый план действий для достижения поставленных целей и задач. Конкретные акции сегодня позволят организации выявить любое внутреннее сопротивление или, наоборот, готовность к переменам. При оценке реального состояния можно использовать различные подходы и методики. Важно только, чтобы эти подходы и методики действительно были направлены на решение задачи оценки организации и ее способности выполнять целевые функции, а не ограничивались подменой процедур оценки организации в целом процедурами описания отдельных ее компонент, т.е. ориентировались бы на использование «инновационных» методологических подходов в противовес традиционным.

Под будущим положением понимается то, к чему организация как система должна прийти. При этом руководство и менеджеры знают, в каком направлении следует двигаться. По сути, использование модели переходного периода (или прорыва) означает, что должна быть подготовлена почва для будущего положения и должны быть разработаны детальные план и программа для проведения перемен.

Если управляющий не имеет четкого и ясного представления о будущей модели, то он может воспользоваться моделью постепенного наращивания.. Эта модель управления переменами позволяет осуществлять перемены шаг за шагом, корректируя свои действия на каждом этапе. При использовании этой модели или хода организация предпринимает некоторые пробные, экспериментальные шаги, освещая подробно каждый сделанный шаг. Используя свежую информацию для совершения следующего шага, организация продолжает работать по подобной схеме до момента, когда желаемая модель была бы окончательно спроектирована и модель переходного периода (прорыва) стала бы возможной для реализации.

Чтобы понять, как выглядит эта модель, обратимся к модели, представленной на рис. 2. «Постепенное наращивание» изображено ломаной кривой. Началом кривой, так же как и в модели переднего периода, является текущие состояние, а завершением — будущее положение. Руководством или менеджерами, которые управляют процессом перемен, совершается резкое, но незначительное изменение — шаг (каждый залом кривой). На протяжении некоторого времени осуществляются наблюдение и анализ за состоянием после сделанного шага, поэтому наклон кривой никак не меняется. В случае положительного эффекта после проведения изменения (шага), осуществляется следующие изменение (шаг), таким образом, пошаговое изменение будет проходить до тех пор, пока у руководства не появится четкого видения положения организации в будущем. В результате формирования ясного представления о будущем состоянии организации руководство может осуществить прорыв к намеченным целям (последний залом кривой) и таким образом завершить процесс проведения перемен в организации. В итоге ломаная кривая достигнет той же точки (будущее положение), что и прямая, изображающая модель переходного периода;