Установка для определения постоянной планка

Принципиальная схема установки приведена на рис. 4, фотография - на рис. 5. В установке имеется лампа накаливая 1, свет от которой, пройдя через светофильтр 2, падает на катод фотоэлемента 3.

Рис. 4

На анод фотоэлемента подается отрицательное задерживающее напряжение, величина которого регулируется грубо и точно с помощью двух сопротивлений R1 и R2, включенных по схеме потенциометра. Величину задерживающего напряжения измеряют с помощью милливольтметра mV, а фототок - с помощью электронного наноамперметра nА.

1 mV

2

3 nA

2

R1

R2

Рис. 5

3

В

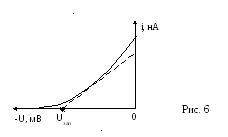

данной работе измеряют вольтамперную

характеристику фотоэлемента в области

задерживающих напряжений, вид которой

приведён на рис. 6. Из вольтамперной

характеристики фотоэлемента можно

определить величинузапирающего

напряжения Uзап,

необходимого для определения постоянной

Планка. При определении Uзап

необходимо учитывать следующее

обстоятельство. В идеальном случае

зависимость фототока от задерживающего

напряжения должна быть линейной.

В

данной работе измеряют вольтамперную

характеристику фотоэлемента в области

задерживающих напряжений, вид которой

приведён на рис. 6. Из вольтамперной

характеристики фотоэлемента можно

определить величинузапирающего

напряжения Uзап,

необходимого для определения постоянной

Планка. При определении Uзап

необходимо учитывать следующее

обстоятельство. В идеальном случае

зависимость фототока от задерживающего

напряжения должна быть линейной.

Однако в реальной вольтамперной характеристике фотоэлемента от линейной зависимости наблюдается отступление, обусловленное следующим. Во-первых, на все электроны, выбитые из фотокатода, имеют скорость, равную υmax, так как некоторые фотоны часть своей энергии тратят на тепловые процессы. Во-вторых, фотоэффект наблюдается при комнатной температуре (≈ 300 К), следовательно, электроны, кроме всего прочего, участвуют и в тепловом движении. Энергия некоторой части электронов, участвующих в тепловом движении, может значительно отличаться от средней. Для остановки таких "горячих" электронов, летящих к аноду, приходится прикладывать дополнительную разность потенциалов. В результате вольтамперная характеристика при малых токах "затягивается" в область больших задерживающих напряжений. Для исключения "тепловых шумов" при определении запирающего напряжения Uзап необходимо провести касательную на начальном участке зависимости i(U) как это показано на рис. 5. Точка пересечения касательной с осью напряжений даёт значение запирающего напряжения Uзап.

Ход выполнения работы

1. Подготовить установку к работе. Для этого переключатель пределов наноамперметра установить на значении 50 нА, шкалу 0-100 нА. Ручки регулировки задерживающего напряжения повернуть против часовой стрелки до упора.

2. Включить в сеть 220 В блок питания установки и шнур питания электронного наноамперметра. При этом загорается осветительная лампа установки, а через наноамперметр течет ток.

3. Вращая ручки регулировки запирающего напряжения по часовой стрелке установить запирающие напряжение 20 мВ и зафиксировать соответствующее ему значение фототока. Увеличивать задерживающее напряжение через 20 мВ вплоть до значения, при котором ток через фотоэлемент становится близким к нулю. Каждое значение запирающего напряжения и соответствующее ему значение фототока записать в таблицу 1. Должно быть измерено не менее 10 экспериментальных точек.

Таблица 1

|

№ |

Uзад, мВ |

i, нА |

|

1 |

|

|

|

2 |

|

|

|

3 |

|

|

|

… |

|

|

|

10 |

|

|

4. По данным таблицы 1 построить график зависимости силы фототока от задерживающего напряжения с учетом того, что задерживающее напряжение (откладывается по оси абцисс) имеет отрицательный знак. Провести касательную к построенной кривой таким образом, как это показано на рис. 5. Точка пересечения касательной с осью абцисс дает значение запирающего напряжения Uзап для данного фотокатода.

5. Определить постоянную Планка по формуле:

h = (Aвых – eUзап)/c,

где h-постоянная Планка, λ-длина волны света, падающего на фотоэлемент, Авых - работа выхода электронов из фотокатода, e-заряд электрона, Uзап- экспериментально определенное запирающее напряжение, с- скорость света, которые имеют следующие значения:

λ = (420 ± 20) нм,

Авых = (3,1 0,1) эВ,

e = 1,6·10-19 Кл,

c = 3·108 м/с.

6. Подсчитать относительную систематическую (приборную) погрешность измерений по формуле:

пр = h/h = / + Aвых /Aвых + Uзап/Uзап.

Примечание: абсолютная погрешность Uзап определяется суммой погрешностей измерительного прибора (классом точности прибора) и ошибкой, связанной с процессом экстраполяции.

7. Подсчитать абсолютную систематическую погрешность результатов измерения по формуле: h = прh. Значение абсолютной погрешности округлить до первой значащей цифры, результат измерений округлить до того же знака, что и абсолютная погрешность.

8. Результат измерения записать по форме примера.

Пример. Ответ: длина волны излучения лазера равна:

= (0,76 0,02)10-6 м.