- •Грунтоведение

- •Твердая часть грунта. Минеральный, химический и гранулометрический состав

- •Строение грунтов

- •Классификация грунтов в строительстве

- •Класс природных скальных грунтов

- •Класс природных дисперсных грунтов

- •Дисперсные Крупнообломочные Песчаные Глинистые

- •Инженерно-геологические изыскания при строительстве

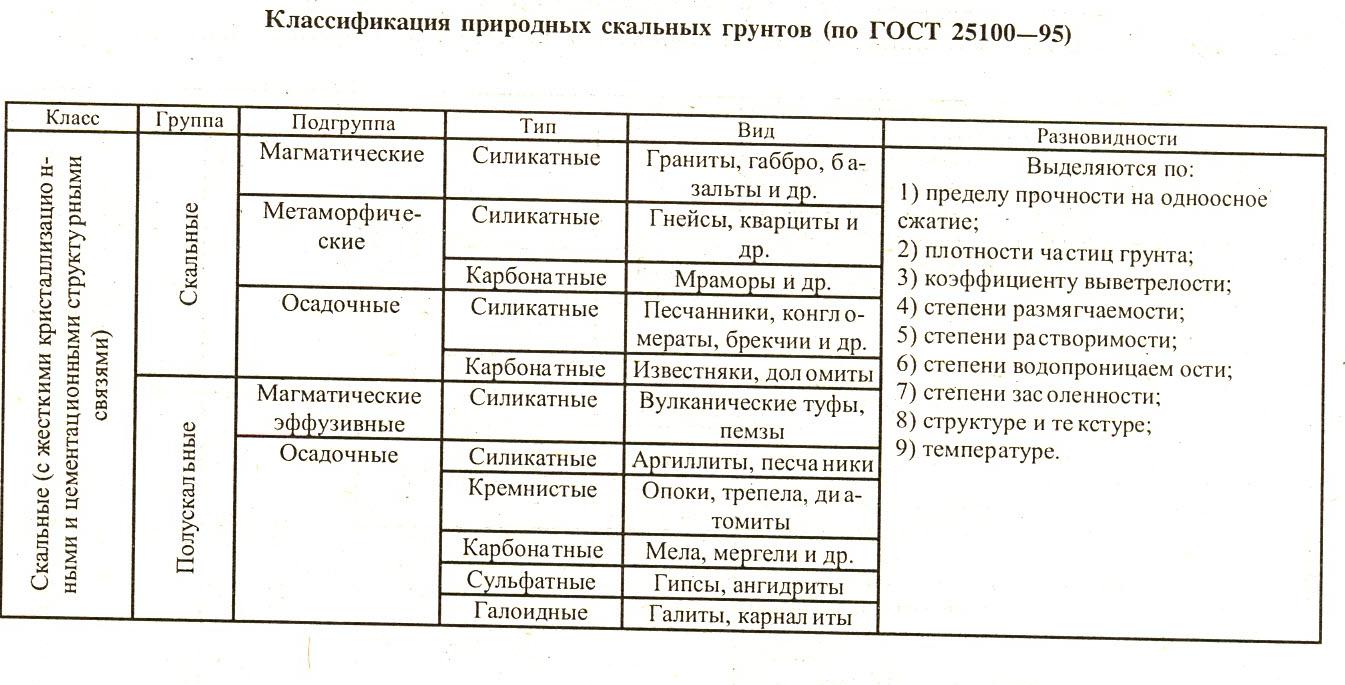

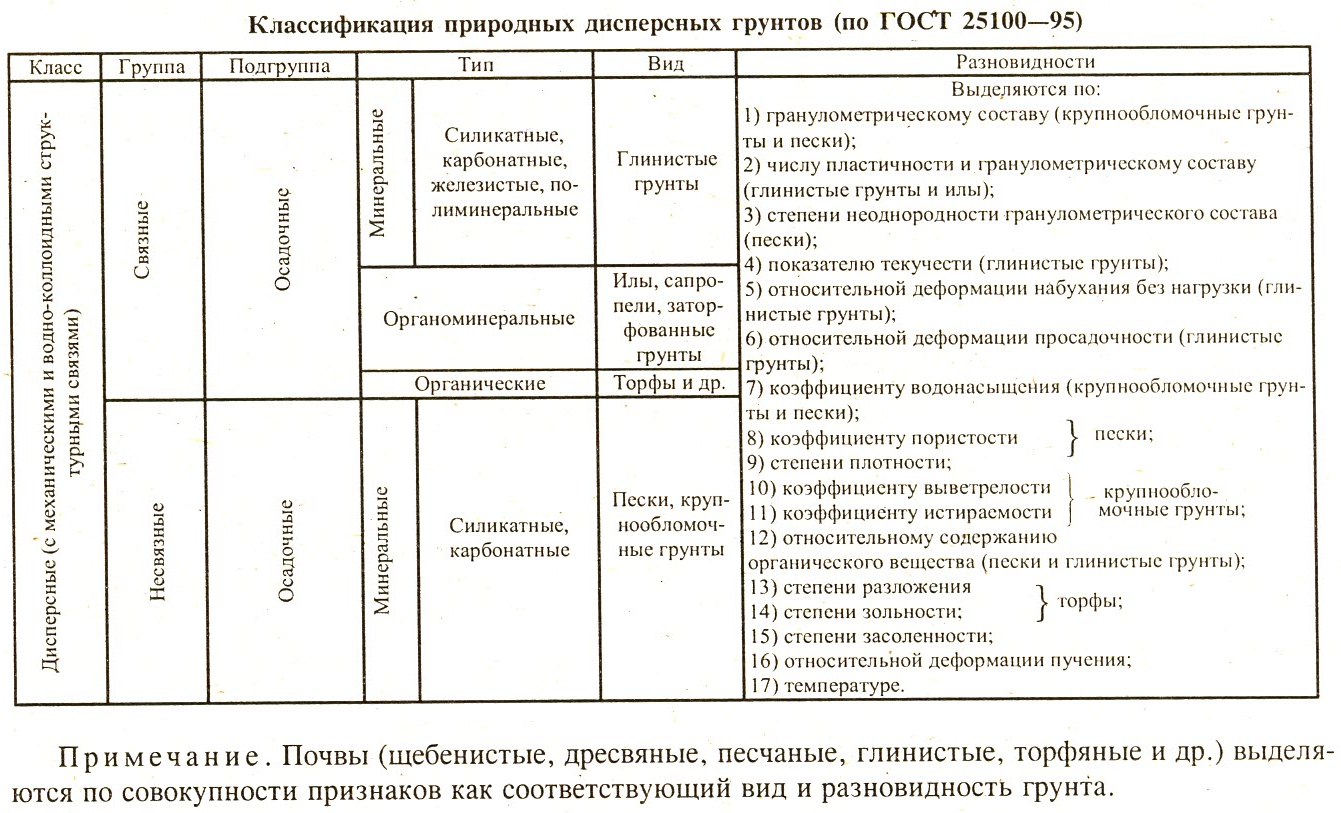

Классификация грунтов в строительстве

Согласно ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация», все грунты по общему характеру структурных связей делятся на четыре класса:

I. Класс природных скальных грунтов (с жесткими структурными связями - кристаллизационными и цементационными) – магматические, метаморфические и прочные осадочные грунты.

II. Класс природных дисперсных грунтов (с механическими и водно0колоидными структурными связями) – рыхлые осадочные грунты.

III. Класс природных мерзлых грунтов (с криогенными структурными связями, т.е. с наличием льда и отрицательной температурой) – скальные и дисперсные грунты.

IV. Класс техногенных грунтов (с различными структурными связями, возникающими в результате деятельности человека) – скальные, дисперсные и мерзлые грунты.

Классы грунтов, согласно ГОСТ 25100-95, подразделяются на пять таксономических единиц по следующим признакам:

Группа – по характеру структурных связей (с учетом их прочности)

Подгруппа – по происхождению и условиям образования

Тип – по вещественному, т.е. химико-минеральному составу

Вид – по наименованию грунтов (с учетом размеров частиц и показателей свойств)

Разновидность – по количественным показателям состава, свойств и структуры грунтов.

Наименование грунтов должны содержать сведения об их геологическом возрасте. Например: «верхнечетвертичные суглинки», «палеогеновые глины» и т.п.

Основные признаки и критерии, по которым выделяются таксономические единицы для скальных и дисперсных грунтов, указаны в таблицах.

Классификация грунтов по ГОСТ 25100-95 распространяется на все грунты и является обязательной при производстве инженерно-геологических изысканий, проектировании и строительстве зданий и сооружений.

Класс природных скальных грунтов

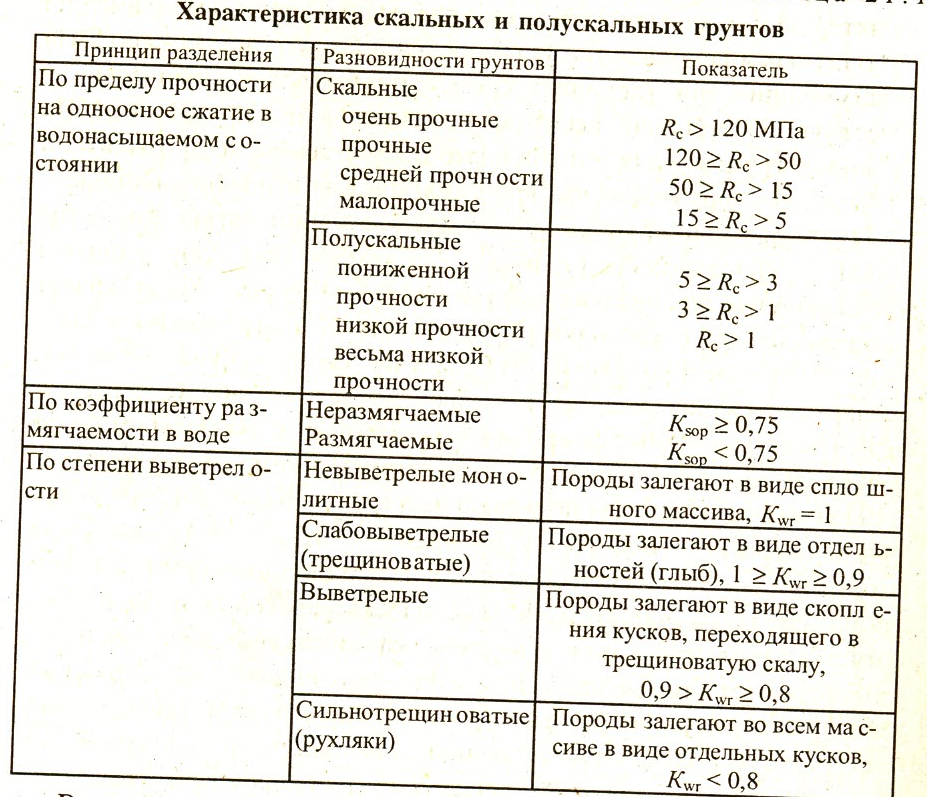

Скальные грунты– магматические (гранит, диорит и др.), метаморфические (гнейс, кварцит и др.) и осадочные породы (известняки, кремнистые песчаники и др.). Классифицируются по прочности, по коэффициенту размягчаемости и по степени выветрелости. Эти грунты залегают в виде сплошного массива или трещиноватого слоя. Они несжимаемы, водоустойчивы, практически водонепроницаемы. Вода фильтруется только по трещинам.

Скальные грунты подразделяют по степени выветрелости на:

- монолитные – практически нетронутые выветриванием, слабовыветрелые (трещиноватые), залегающие в виде несмещенных глыб;

- выветрелые – сильно раздробленные, состоящие из мелких кусков.

Высокие прочностные свойства скальных грунтов объясняются наличием в их структурах кристаллических связей, которые возникают при раскристаллизации магмы, либо в результате цементизации рыхлых образований.

Полускальные грунты– трещиноватые, сильно выветрелые магматические породы, а также такие осадочные породы как гипс, мергель и др. Все эти породы по прочности достаточно устойчивы. Полускальные грунты в отличие от несжимаемых скальных, при обычных величинах давлений, передаваемых на них, обладают некоторой способностью пластически консолидироваться. Грунт под фундаментами зданий и сооружений в ряде случаев способен уплотняться.

Важной характеристикой полускальных грунтов является их недостаточная устойчивость к воде (размягчение и растворение). Например, гипс и каменная соль растворимы в воде, другие только размягчаются. После размягчения несущая способность грунтов уменьшается, изменяется величина сопротивления сдвигу.

Для многих полускальных грунтов важной особенностью является трещиноватость. Прочность отдельных образцов полускальных грунтов может дать ошибочное представление о прочности всего массива. Т.е. образцы грунтов могут обладать большой прочностью, а грунты в массиве, будучи рассечены многочисленными трещинами, могут быть неустойчивым основанием для сооружения.

Трещиноватость грунтов бывает различного происхождения и характера. Выделяют трещины, возникающие при горообразовании, трещины напластования, выветривания и др. Данные о трещиноватости можно получить с помощью бурения скважин, визуального изучения грунтов, а также путем опытного нагнетания в шурфы воды. Чем больше трещиноваты грунты, тем большее количество воды они поглощают.

Процесс выветривания приводит к механическому распаду полускальных грунтов и к химическому разложению их минералов, что приводит к снижению прочности грунтов.