Формула Стокса

Задачу определения высот геоида над эллипсоидом относимости по аномалиям силы тяжести впервые решил Стокс в 1849 году. Он получил интегральную формулу, дающую связь высот геоида и сфероида (эллипсоида) относимости с величинами аномалий силы тяжести – формулу Стокса. По аномалиям g на геоиде она позволяет в любой точке определить высоту геоида над эллипсоидом.

Формула Стокса «определяет» геоид – фигуру, которая в открытом океане есть истинная фигура Земли. И хоть геоид не есть «последнее» приближение к фигуре Земли – на материках он ничуть не лучше эллипсоида относимости, – все же это важная поверхность, разделяющая Землю на гладкую часть и на «слой», «поднятый» до физической поверхности Земли.

Итак, будем исходить из 13:

![]() .

.

Перепишем это уравнение в виде: (помним, что в качестве «базового» потенциала в ее выводе взят потенциал шара):

![]() .

.

Т.е.:

![]() .

.

Функция E – гармоническая,

принимает на поверхности сферы

значения

![]() .

Для так определенной (заданной на

поверхности сферы) функции имеем во

внешнем пространстве, согласно интегралу

Пуассона, выражение:

.

Для так определенной (заданной на

поверхности сферы) функции имеем во

внешнем пространстве, согласно интегралу

Пуассона, выражение:

14

14

( продолжили

E аналитически в

пространство вне поверхности ,

т.е. E() ).

продолжили

E аналитически в

пространство вне поверхности ,

т.е. E() ).

Умножим обе части 14на rdr и проинтегрируем по всему внешнему пространству, т.е. по r от r до ∞. Именно здесь считаем определенной функцию E. Получаем:

![]() 15

15

-

Для справки:

,

,Согласно сферической тригонометрии:

Для внутреннего интеграла в 15 интегрирование дает:

16

16

Здесь при подстановке неочевидны

значения интеграла при

![]() .

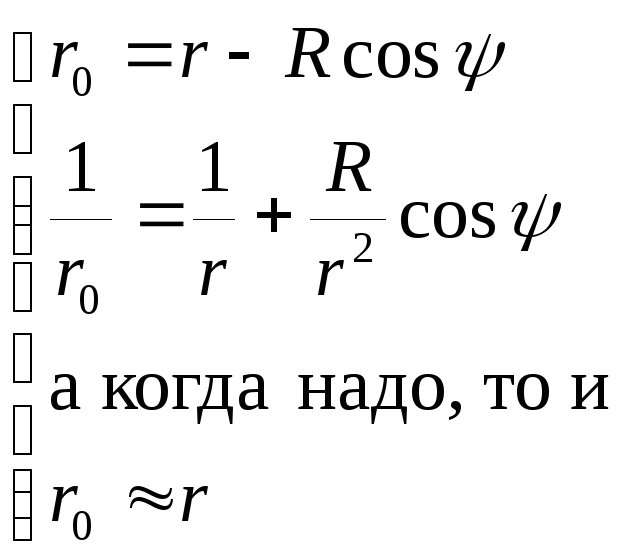

Однако, учитывая, что при больших r

(см. рисунок)

.

Однако, учитывая, что при больших r

(см. рисунок)

получим:

![]() .

.

В итоге, имеем (для больших r и, в частности, для r = ):

В принципе, даже в такой записи интеграл расходится. Однако, он есть лишь часть более сложной «конструкции»; а полный интеграл, по крайней мере на поверхности , имеет конечную величину.

Для правой части 15, в итоге, можем записать (для больших r):

![]() .

.

Обратимся к левой части 15:

![]() .

.

Что имеем при

![]() для

нее ?

для

нее ?

Посмотрим, что представляет собой потенциал T. Здесь так же, как и при разложении W, имеем:

![]()

Аналогичен и физический смысл коэффициентов разложения, а именно:

k0 – общая масса, создающая потенциал T. Но уровенная поверхность W = С (и геоид, и эллипсоид) заключает в себе всю массу Земли (см. выше теорему Стокса). Потенциал T между этими двумя поверхностями определяется не добавочной массой, а есть следствие различий в распределении масс для обеих тел. Поэтому общая сумма масс, создающая потенциал T, равна нулю. Следовательно: k0 = 0.

При совпадении (совмещении) начала координат с центром масс и при учете, что центры масс геоида и сфероида совпадают, для k1, как координаты центра масс получаем: k1 = 0.

Тогда:

![]() и, следовательно:

и, следовательно:

![]() .

.

Отсюда следует, что левая часть 15 конечна, значит, и правая конечна при любых r.

Имеем (см. 16 – случай небольших r):

Разделим обе части на r2 и обозначим:

![]() .

.

Тогда:

![]() .

.

Функция T определена. Она связывает потенциал T с аномалиями силы тяжести, являясь разностью потенциала притяжения между геоидом и сфероидом. Принимая r = R – для сферы с поверхностью , получим:

![]() 17

17

Действительно, так как r = R, то

![]() .

.

Следовательно:

В

итоге получаем функцию Стокса:

В

итоге получаем функцию Стокса:

![]() .

.

Подставим в 17:

![]() и

и

![]() ,

тогда:

,

тогда:

![]() 18

18

Эта формула в 1849 г. была получена Стоксом.

Она дает превышение геоида над сфероидом

в точке

![]() при условии, что аномалии силы тяжести

известны для всей поверхности Земли.

Вычисление

производится численным интегрированием.

при условии, что аномалии силы тяжести

известны для всей поверхности Земли.

Вычисление

производится численным интегрированием.

Для собственно Земли-шара

![]() ,

тогда

,

тогда

![]() .

.

( –

широта точки

![]() по отношению к точке P).

по отношению к точке P).

![]() – эта функция табулирована. Тогда

– эта функция табулирована. Тогда

![]() 19

19

R – средний радиус Земли; – среднее значение силы тяжести на сфероиде, равное 979,77 Гал.

Предельные значения – порядка сотни метров.

Графически функция F() выглядит:

Поскольку в 19 интегрирование ведется по всей Земле, то для каждого элемента интегрирования должно быть известно g. При этом, как видим из рисунка, влияние аномалий далеких от исследуемой точки областей остается существенным. Т.е. при пользовании формулой Стокса важно значениеg по всей Земле, т.е. и для далеких зон.

Однако далеко еще не вся Земля изучена в гравиметрическом отношении. Значительные области ее не покрыты даже редкими гравиметрическими съемками. Области океанов, особенно в Южном полушарии, на огромных площадях не имеют ни одного гравиметрического пункта. Приходится для этих "пустых" мест назначать гипотетические значения аномалий, полученных в тех или иных предположениях. Часто для всех неизученных областей полагают аномалии в свободном воздухе или изостатические аномалии равными нулю.

В настоящее время развитие вычислительной техники стимулирует построения выражений для превышений в виде ряда:

![]() .

.

Здесь

![]() и

и

![]() – коэффициенты разложения поля g

в ряд.

– коэффициенты разложения поля g

в ряд.

В итоге, по экспериментальным значениям g опять определяем .

В вычислительные схемы вводится

информация о g,

отвечающая на поверхности Земли трапециям

![]() или менее – в зависимости от того,

насколько хороша (полна) исходная

информация.

или менее – в зависимости от того,

насколько хороша (полна) исходная

информация.