Экзаменационный тест по физике

.doc-: отклонение магнитной стрелки вблизи проводника с током

-: возникновение силы, действующей на движущуюся заряженную частицу в магнитном поле

I:

S: Неподвижный виток провода находится в магнитном поле и своими концами замкнут на амперметр. Значение магнитной индукции поля изменяется с течением времени согласно графику на рисунке. Амперметр покажет наличие электрического тока в витке в промежуток времени:

-: 2–4 с.

-: 1–2 с.

-: 2–3 с.

-: 1–3 с.

I:

S: ЭДС индукции, генерируемая в покоящейся рамке, зависит только от:

-: направления вектора магнитной индукции

-: модуля вектора магнитной индукции

-: потока вектора магнитной индукции

-: скорости изменения потока вектора магнитной индукции

I:

S: За 5 с. магнитный поток, пронизывающий проволочную рамку, увеличился от 3 до 8 Вб. При этом значение ЭДС индукции в рамке равно:

-: 0,6 В.

-: 1 В.

-: 1,6 В.

-: 25 В.

I:

S: Постоянный магнит вводят в замкнутое алюминиевое кольцо на тонком длинном подвесе (рис.). Первый раз – северным полюсом, второй раз – южным полюсом. При этом:

- :

в

первом опыте кольцо притягивается к

магниту, во втором – кольцо отталкивается

от магнита

:

в

первом опыте кольцо притягивается к

магниту, во втором – кольцо отталкивается

от магнита

-: в первом опыте кольцо отталкивается от магнита, во втором – кольцо притягивается к магниту

-: в обоих опытах кольцо притягивается к магниту

-: в обоих опытах кольцо отталкивается от магнита

I:

S: Около полосы медной фольги с большой частотой меняют магнитное поле, вектор индукции которого направлен перпендикулярно пластине. В пластине возникает ток:

-: направленный вдоль полосы

-: направленный поперек полосы

-: идущий по окружности в одном направлении

-: идущий по окружности и периодически меняющий направление

I:

S: На сердечник в виде сплошной массивной рамки из стали квадратного сечения (рис.) намотана катушка из изолированного проводника и надето кольцо. Вихревое электрическое поле при пропускании по катушке периодически меняющегося тока возникает:

-: только вдоль стержней сердечника

-: только внутри стержней сердечника поперек его сечения

-: только в кольце по его периметру

-: в кольце по периметру и в сердечнике поперек его сечения

I:

S: Примером применения на практике силы, действующей на провод с током в магнитном поле, может служить:

-: подъемный кран, поднимающий металлолом с помощью электромагнита

-: электродвигатель

-: звукозаписывающая головка магнитофона

-: спираль лампы накаливания

I:

S: Устройство, в котором используется явление возникновения силы, действующей на проводник в магнитном поле, при прохождении через проводник электрического тока - это:

-: реостат

-: металлоискатель

-: электродвигатель

-: электрочайник

I:

S: Два параллельных проводника, по которым течет ток в одном направлении, притягиваются. Это объясняется тем, что:

-: токи непосредственно взаимодействуют друг с другом

-: электрические поля зарядов в проводниках непосредственно взаимодействуют друг с другом

-: магнитные поля токов непосредственно взаимодействуют друг с другом

-: магнитное поле одного проводника с током действует на движущиеся заряды во втором проводнике

I:

S: Угол между проводником с током и направлением вектора магнитной индукции однородного магнитного поля увеличивается от 30 до 90°. Сила Ампера при этом:

-: возрастает в 2 раза

-: убывает 2 раза

-: не изменяется

-: убывает до 0

I:

S: Магнитный поток через замкнутый виток, помещенный в однородное магнитное поле, зависит:

-: только от модуля вектора магнитной индукции

-: только от угла между вектором магнитной индукции и плоскостью витка

-: только от площади витка

-: от всех перечисленных факторов

I:

S: Сила Лоренца, действующая на электрон, движущийся со скоростью 107 м/с по окружности в однородном магнитном поле с магнитной индукцией 0,5 Тл, равна:

-: 8∙10–13Н.

-: 5∙106Н.

-: 0 Н.

-: 8∙10–11Н.

I:

S :

На рисунке представлена электрическая

схема. В какой лампе после замыкания

ключа сила тока позже достигнет своего

максимального значения:

:

На рисунке представлена электрическая

схема. В какой лампе после замыкания

ключа сила тока позже достигнет своего

максимального значения:

-: в 1-й

-: во 2-й

-: в 3-й

-: во всех одинаково

I:

S: На рисунке изображен проволочный виток, по которому течет электрический ток в направлении, указанном стрелкой. Виток расположен в плоскости чертежа. В центре витка вектор индукции магнитного поля тока направлен:

-: к нам перпендикулярно плоскости чертежа

-: от нас перпендикулярно плоскости чертежа

-: вправо

-: влево

I:

S:  На

рисунке изображен проволочный виток,

по которому течет электрический ток в

направлении, указанном стрелкой. Виток

расположен в горизонтальной плоскости.

В центре витка вектор индукции магнитного

поля тока направлен:

На

рисунке изображен проволочный виток,

по которому течет электрический ток в

направлении, указанном стрелкой. Виток

расположен в горизонтальной плоскости.

В центре витка вектор индукции магнитного

поля тока направлен:

-: вертикально вверх

-: влево

-: вправо

-: вертикально вниз

I:

S: Квадратная рамка из тонкого провода со стороной квадрата b находится в однородном магнитном поле, перпендикулярном плоскости рамки. Индукция поля растет за время t по линейному закону от 0 до максимального значения Втaк. Если b увеличить в 2 раза, то ЭДС индукции

-: не изменится

-: увеличится в 2 раза

-: уменьшится в 2 раза

-: увеличится в 4 раза

I:

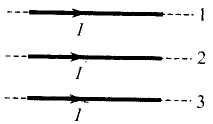

S:  Если

все проводники с одинаковым током I,

лежат в одной плоскости, параллельны

друг другу и расстояния между соседними

проводниками одинаковы, то сила Ампера,

действующая на проводник 1 со стороны

двух других направлена:

Если

все проводники с одинаковым током I,

лежат в одной плоскости, параллельны

друг другу и расстояния между соседними

проводниками одинаковы, то сила Ампера,

действующая на проводник 1 со стороны

двух других направлена:

-: к нам

-: от нас

-: вверх

-: вниз

I:

S: При движении проводника в однородном магнитном поле в проводнике возникает ЭДС индукции E1. При уменьшении скорости движения проводника в 2 раза ЭДС индукции E2 будет равна:

-: 2 E1,

-: E1

-: 0,5 E1

-: 0,25 E1

I:

S:  На

рисунке приведена демонстрация опыта

по проверке правила Ленца. Опыт проводится

со сплошным кольцом, а не разрезанным,

потому что:

На

рисунке приведена демонстрация опыта

по проверке правила Ленца. Опыт проводится

со сплошным кольцом, а не разрезанным,

потому что:

-: сплошное кольцо сделано из стали, а разрезанное – из алюминия

-: в разрезанном кольце возникает вихревое электрическое поле, а в сплошном – нет

-: в сплошном кольце возникает индукционный ток, а в разрезанном – нет

-: в сплошном кольце возникает ЭДС индукции, а в разрезанном – нет

V2: 5.4. Переменный электрический ток

I:

S: При увеличении силы тока в катушке энергия магнитного поля катушки увеличилась в 4 раза. Магнитный поток через катушку индуктивности:

-: увеличился в 4 раза

-: уменьшился в 4 раза

-: увеличился в 2 раза

-: остался прежним

I:

S: Заряженный конденсатор замыкают на катушку. Активное сопротивление проводов и катушки ничтожно. Заряд на положительно заряженной пластине конденсатора:

-: монотонно возрастет до некоторого максимального значения

-: монотонно спадет до нуля

-: будет колебаться от начального значения до нуля и обратно

-: будет колебаться от начального значения до противоположного, периодически меняя знак

I:

S: Период собственных колебаний контура, если его индуктивность увеличить в 20 раз, а емкость уменьшить в 5 раз:

-: увеличится в 2 раза

-: уменьшится в 2 раза

-: увеличится в 4 раза

-: уменьшится в 4 раза

I:

S: По участку цепи сопротивлением R идет переменный ток, меняющийся по гармоническому закону. В некоторый момент времени действующее значение напряжения на этом участке цепи уменьшили в 2 раза, а его сопротивление уменьшили в 4 раза. При этом мощность тока:

-: уменьшилась в 4 раза

-: уменьшилась в 8 раз

-: не изменилась

-: увеличилась в 2 раза

I:

S: Сила тока через резистор меняется по закону I = 36 sin(128t). Действующее значение силы тока в цепи равно:

-: 36 А.

-: 72 А.

-: 128 А.

-: 25 А.

I:

S: Если сила тока в электрической лампочке, питаемой от генератора переменного тока, меняется с течением времени согласно графику ни рисунке, то период колебаний напряжения на клеммах лампы равен:

-: 0,01 мс.

-: 0,02 мс.

-: 0,04 мс.

-: 25 мс.

I:

S: Напряжение на концах первичной обмотки трансформатора 110 В, сила тока в ней 0,1 А. Напряжение на концах вторичной обмотки 220 В, сила тока в ней 0,04 А. КПД трансформатора равен:

-: 120%

-: 93%

-: 80%

-: 67%

I:

S: Согласно теории Максвелла электромагнитные волны излучаются:

-: только при равноускоренном движении по прямой

-: только при гармонических колебаниях заряженных частиц

-: только при равномерном движении заряженных частиц по окружности

-: при любом движении заряженных частиц с ускорением

I:

S: В первых экспериментах были измерены длина волны = 50 см. и частота излучения = 500 МГц. На основе этих неточных данных было получено значение скорости света в воздухе, равное примерно:

-: 100 000 км/с

-: 200 000 км/с

-: 250 000 км/с

-: 300 000 км/с

I:

S: Скорость распространения гамма-излучения в вакууме:

-: равна 3·108 м/с

-: равна 3·102 м/с

-: зависит от частоты

-: зависит от энергии

I:

S: При прохождении электромагнитных волн в воздухе происходят колебания:

-: молекул воздуха

-: плотности воздуха

-: напряженности электрического и индукции магнитного полей

-: концентрации кислорода

I:

S: Длина электромагнитной волны в воздухе равна 6 10–7 м., Частота колебаний вектора напряженности электрического поля в этой волне:

-: 1014 Гц.

-: 5·1014 Гц.

-: 1013 Гц.

-: 5·1013 Гц.

I:

S: Амплитудная модуляция высокочастотных электромагнитных колебаний в радиопередатчике используется для:

-: увеличения мощности радиостанции

-: изменения амплитуды высокочастотных колебаний со звуковой частотой

-: изменения амплитуды колебаний звуковой частоты

-: задания определенной частоты излучения данной радиостанции

I:

S: Напряжение на выходных клеммах генератора меняется по закону U(t) = 280cos(100t). Действующее значение напряжения в этом случае равно:

-: 396 В.

-: 280 В.

-: 200 В.

-: 100 В.

I:

S: При работе радиолокатора используется физическое явление:

-: отражения электромагнитных волн

-: преломления электромагнитных волн

-: интерференции электромагнитных волн

-: дифракции электромагнитных волн

I:

S :

В однородном магнитном поле находится

рамка, по которой течет ток (рис.). Под

действием магнитного поля рамка:

:

В однородном магнитном поле находится

рамка, по которой течет ток (рис.). Под

действием магнитного поля рамка:

-: растягивается в разные стороны

-: сжимается

-: смещается вправо

-: вращается вокруг оси

I:

S: При развитии теле- и радиосвязи неизбежно возникает экологическая проблема в связи с:

-: строительством высотных башен

-: разработкой высокочастотных радиопередатчиков

-: обеспечением чистоты приема радиосигнала;

-: защитой живых организмов от электромагнитных излучений

I:

S: Согласно одному из постулатов специальной теории относительности в инерциальных системах отсчета при одинаковых начальных условиях одинаково протекают:

-: только механические явления

-: только электрические явления

-: только оптические явления

-: любые физические явления

I:

S: При распространении электромагнитной волны в вакууме

-: происходит только перенос энергии

-: происходит только перенос импульса

-: происходит перенос и энергии, и импульса

-: не происходит переноса ни энергии, ни импульса

I:

S :

На рисунке показаны два способа вращения

рамки в однородном магнитном поле. Ток

в рамке:

:

На рисунке показаны два способа вращения

рамки в однородном магнитном поле. Ток

в рамке:

-: возникает в обоих случаях

-: не возникает ни в одном из случаев

-: возникает только в первом случае

-: возникает только во втором случае

V1: 6. Оптика

V2: 6.1. Геометрическая оптика

I:

S: Примером явления, доказывающего прямолинейное распространение света, может быть:

-: образование прямого следа в ясном небе от реактивного самолета

-: существование тени от дерева

-: мираж над пустыней

-: постоянство расположения Полярной звезды на небосклоне в течение ночи

I:

S: Солнце садится за горизонт и отражается в озере. При этом:

-: угол падения лучей на поверхность озера увеличивается, а угол отражения уменьшается

-: угол падения лучей на поверхность озера и угол отражения уменьшаются

-: угол падения лучей на поверхность озера и угол отражения увеличиваются

-: угол падения лучей на поверхность озера уменьшается, а угол отражения увеличивается

I:

S: Из отраженных лучей на рисунке соответствует закону отражения луч:

-: 1

-: 2

-: 3

-: 4

I:

S: Если – угол падения, – угол отражения, то согласно закону отражения:

-: =

-: sincos п

-: sincos

-: п

I:

S: Если расстояние от плоского зеркала до предмета равно 10 см., то расстояние от этого предмета до его изображения в зеркале равно:

-: 5 см.

-: 10 см.

-: 20 см.

-: 30 см.

I:

S: Показатель преломления стекла больше показателя преломления воды. При переходе из воды в стекло угол преломления:

-: больше угла падения

-: меньше угла падения

-: равен углу падения

-: может быть и больше, и меньше угла падения, в зависимости от угла падения

I:

S: Луч, параллельный оптической оси, после прохождения через рассеивающую линзу пойдет так, что:

-: будет параллелен оптической оси

-: пересечет оптическую ось линзы на расстоянии, равном фокусному расстоянию

-: пересечет оптическую ось линзы на расстоянии, равном двум фокусным расстояниям

-: его продолжение пересечет оптическую ось на расстоянии, равном фокусному

I:

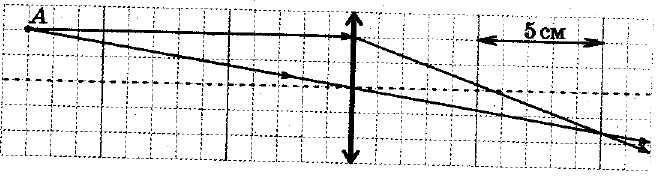

S: На рисунке показан ход лучей от точечного источника света А через тонкую линзу. Фокусное расстояние линзы равно:

-: 5,6 см.

-: 6,4 см.

-: 10 см.

-: 13 см.

I:

S: От удаленного предмета с помощью собирающей линзы получено изображение на экране, удаленном от линзы на расстояние d. Фокус линзы примерно равен:

-: d2

-: d

-: 3d2

-: 2d

I:

S: Предмет расположен от собирающей линзы на расстоянии, меньшем фокусного расстояния. Изображение предмета:

-: мнимое и прямое

-: действительное и прямое

-: действительное и перевернутое

-: мнимое и перевернутое

I:

S: Человек с нормальным зрением рассматривает предмет невооруженным глазом. На сетчатке глаза изображение предметов получается:

-: увеличенным прямым

-: увеличенным перевернутым

-: уменьшенным прямым

-: уменьшенным перевернутым

I:

S: Угол между падающим на плоское зеркало и отраженным от него лучами при увеличении угла падения на 10°:

-: не изменится

-: увеличится на 5°

-: увеличится на 10°

-: увеличится на 20°

I:

S: Расстояние от карандаша до его изображения в плоском зеркале было равно 50 см. Карандаш отодвинули от зеркала на 10 см. Расстояние между карандашом и его изображением стало равно:

-: 40 см.

-: 50 см.

-: 60 см.

-: 70 см.

I:

S: Правильно показывает ход луча в тонкой собирающей линзе луч:

-: 1

-: 2

-: 3

-: 4

I:

S: В плоском зеркале изображение:

-: прямое, увеличенное, действительное

-: прямое, неувеличенное, действительное

-: прямое, неувеличенное, мнимое

-: перевернутое, неувеличенное, мнимое

I:

S: В дверном глазке вы наблюдаете прямое, уменьшенное, мнимое изображение человека, на каком бы он расстоянии ни стоял. Это означает, что дверной глазок представляет из себя:

-: двояковогнутую линзу

-: двояковыпуклую линзу

-: плосковыпуклую линзу

-: плоскую пластину

I:

S: Для получения в собирающей линзе изображения, равного по величине предмету, предмет должен располагаться:

-: в фокусе линзы

-: в двойном фокусе линзы

-: между фокусом и линзой

-: между фокусом и двойным фокусом линзы

I:

S: Чтобы получить действительное, увеличенное, перевернутое изображение в собирающей линзе, предмет надо расположить:

-: в фокусе линзы

-: в двойном фокусе линзы

-: между фокусом и линзой

-: между фокусом и двойным фокусом линзы

I:

S :

На каком рисунке правильно изображено

отражение карандаша в зеркале:

:

На каком рисунке правильно изображено

отражение карандаша в зеркале:

-: на рисунке 1

-: на рисунке 2

-: на рисунке 3

-: на рисунке 4

I:

S: Согласно законам геометрической оптики луч света:

-: распространяется прямолинейно в любой среде

-: отражается от границ так, что угол отражения больше или равен углу падения

-: при переходе в более плотную среду угол преломления больше угла падения

-: на границе раздела двух сред лучи падающий, преломленный и отражённый лежат в одной плоскости

I:

S: Угол падения света на горизонтально расположенное плоское зеркало равен 30°. Если повернуть зеркало на 10° так, как показано на рисунке штриховой линией, то угол отражения света будет:

-: 40°

-: 30°

-: 20°

-: 10°

I:

S: Пройдя некоторую оптическую систему, параллельный пучок света поворачивается на 90° (см. рис.). Оптическая система представляет собой:

-: собирающую линзу

-: рассеивающую линзу

-: плоское зеркало

-: матовую пластинку

I:

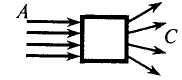

S: Оптический прибор, преобразующий параллельный световой пучок А в расходящийся пучок С, обозначен на рисунке квадратом. Этот прибор является:

-: линзой

-: призмой

-: зеркалом

-: плоско-параллельной пластиной

I:

S: Луч света падает на плоское зеркало. Угол отражения равен 12°. Угол между падающим лучом и отраженным:

-: 12°

-: 24°

-: 102°

-: 78°

V2: 6.2. Волновая оптика

I:

S: При наблюдении звезд в телескоп две близкие звезды становится трудно различить вследствие:

-: дифракции

-: преломления

-: дисперсии

-: поляризации

I:

S: Инфракрасное излучение воздействуя на живой организм:

-: вызывает фотоэффект

-: охлаждает облучаемую поверхность

-: нагревает облучаемую поверхность

-: способствует загару

I:

S: Скорость света в стекле с показателем преломления n = 1,5, примерно равна:

-: 200 000 м/с

-: 200 000 км/с

-: 300 000 км/с

-: 450 000 км/с

I:

S: Просветление объективов оптических систем основано на явлении:

-: интерференции света

-: дисперсии света

-: поляризации света

-: дифракции света

I:

S: В трех опытах на пути светового пучка ставились экраны с малым отверстием, экраны с широким отверстием и с тонкой нитью, пересекающей центр широкого отверстия. Явление дифракции происходит:

-: только в опыте с малым отверстием в экране

-: только в опыте с тонкой нитью

-: только в опыте с широким отверстием в экране

-: во всех трех опытах

I:

S: Лучи от двух лазеров длинами световых волн и 2 поочередно направляются перпендикулярно плоскости дифракционной решетки с периодом 25,. Расстояние между нулевым и первым дифракционным максимумами на удаленном экране:

-: в обоих случаях одинаково

-: во втором случае в 2 раза больше

-: во втором случае в 2 раза меньше

-: во втором случае в 4 раза больше

I:

S: Доказательством поперечности световой волны служит:

-: дифракция

-: интерференция

-: дисперсия

-: поляризация

I:

S: Разложение белого света в спектр при прохождении через призму обусловлено:

-: интерференцией света

-: отражением света

-: дисперсией света

-: дифракцией света

I:

S: Параллельные лучи от лазеров с зеленым и красным светом излучения падают на переднюю грань призмы в плоскости, перпендикулярной граням призмы (рис.), и выходят через противоположную грань. После падения на призму эти лучи:

-: пересекутся

-: разойдутся

-: будут идти параллельно

-: ответ зависит от преломляющего угла призмы

I:

S: Из материальных объектов может двигаться со скоростью, большей скорости света:

-: субсветовой электрон относительно другого субсветового электрона, движущегося навстречу первому

-: протон в ускорителе относительно ускорителя

-: электромагнитная волна относительно движущегося источника света

-: ни один из материальных объектов

I:

S: В некоторой системе отсчета с одинаковыми скоростями 100 000 км/с движутся навстречу друг другу две светящиеся кометы. Скорость света, испущенного первой кометой относительно другой кометы, равна:

-: 400 000 км/с

-: 100 000 км/с

-: 300 000 км/с

-: 180 000 км/с

I:

S: Одинаковые опыты по наблюдению спектра водорода выполнялись в одинаковых лабораториях – на Земле и в космическом корабле, движущемся относительно Земли с постоянной скоростью. Наблюдаемые спектры:

-: одинаковы

-: существенно различны

-: сходны, но спектральные линии смещены

-: сходны, но ширина спектральных линий различна

I:

S: Формулы специальной теории относительности необходимо использовать при описании движения:

-: только микроскопических тел, скорости которых близки к скорости света

-: только макроскопических тел, скорости которых близки к скорости света

-: любых тел, скорости которых близки к скорости света

-: любых тел, движущихся с любой скоростью

I:

S: С помощью волновой теории света можно количественно описать:

-: только фотоэффект

-: только фотохимическое действие света

-: фотоэффект и фотохимическое действие света

-: ни фотоэффект, ни фотохимическое действие света