- •IV синэкология (учение о сообществах)

- •4.1 Понятие и структура биоценоза

- •4.2 Трофическая сеть и трофические уровни. Экологические пирамиды

- •4.3 Образование первичного органического вещества

- •V экологические системы. Биогеоценоз (экосистемология)

- •5.1 Понятия «экосистема» и «биогеоценоз». Соотношение этих понятий. Компоненты экологической системы

- •5.2 Энергетика и продуктивность экосистем

- •5.3 Устойчивость экологических систем

- •5.3 Сукцессия

- •VI глобальная экология (мегаэкология)

- •6.1 Структура и границы биосферы

- •6.2 Состав биосферы

- •6.3 Круговороты веществ в природе, их виды

- •6.4 Природные ресурсы

- •VII прикладная экология

- •7.1 Загрязнители окружающей природной среды

- •7.2 Регламентация содержания и поступления загрязняющих веществ в окружающую среду

- •7.2.1 Регламентация содержания загрязняющих веществ в окружающей среде

- •7.2.2 Регламентация поступления загрязняющих веществ в окружающую среду

- •7.3 Влияние деятельности человека на атмосферу

- •7.3.1 Загрязнение парниковыми газами

- •7.3.2 Проблемы атмосферного озона и озоновых дыр

- •7.3.3 Кислотные осадки

- •7.3.4.Смог

- •7.3.5 Ядерная (поствзрывная) зима

- •7.4 Влияние деятельности человека на гидросферу

- •7.5 Влияние деятельности человека на литосферу

4.2 Трофическая сеть и трофические уровни. Экологические пирамиды

Трофическая (пищевая) цепь – это цепь последовательной передачи вещества и эквивалентной ему энергии от одних организмов к другим. Трофическая цепь представляет собой линейную структуру из звеньев, каждое из которых связано с соседними звеньями отношениями «пища – потребитель».

Трофическая цепь в биоценозе есть одновременно энергетическая цепь, т.е. последовательный упорядоченный поток передачи энергии Солнца от продуцентов ко всем остальным звеньям.

Трофическую сеть – сложная система, состоящая из разных трофических цепей, связанных между собой общими звеньями.

Все организмы, пользующиеся одним типом пищи, принадлежат к одному трофическому уровню.

Обычно бывает четыре или пять трофических уровней и редко более шести.

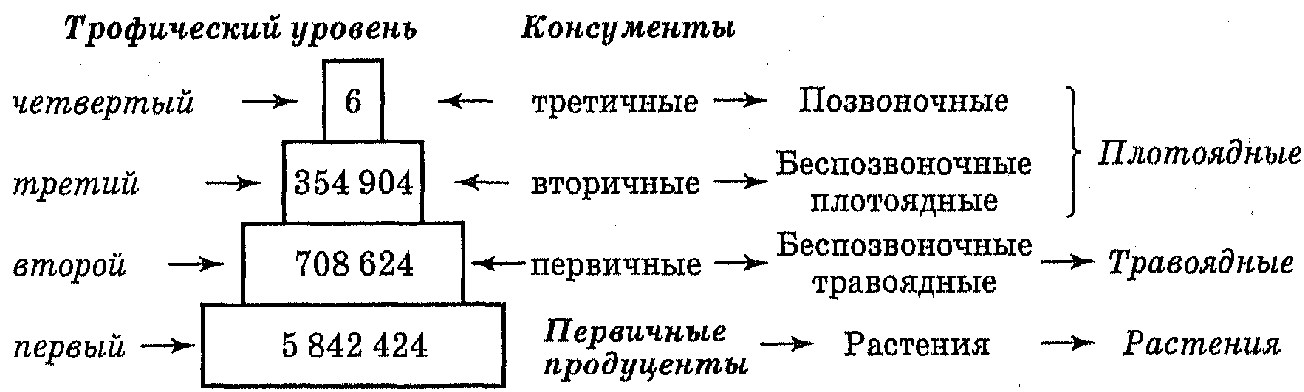

Для наглядности представления взаимоотношений между организмами различных видов в биоценозе принято использовать экологические пирамиды. Различают пирамиды численности, биомасс и энергии.

Для построения пирамиды численности подсчитывают число организмов на некоторой территории, группируя их по трофическим уровням.

Каждый уровень изображается условно в виде прямоугольника, длина или площадь которого соответствуют численному значению особей. Расположив эти прямоугольники в соподчинённой последовательности, получают экологическую пирамиду численности (рис. 4.4).

Рисунок 4.4 – Экологическая пирамида для луга, поросшего злаками (цифры – число особей)

В экологической пирамиде биомасс размер прямоугольников пропорционален массе живого вещества соответствующего уровня, отнесённой к единице площади или объёма.

В пирамиде энергий размер прямоугольников пропорционален энергетическому эквиваленту в единицу времени, т.е. количеству энергии (на единицу площади или объёма), прошедшей через определённый трофический уровень за принятый период.

Первичным поставщиком энергии для всех других организмов в цепях питания являются растения. При дальнейших переходах энергии и вещества с одного трофического уровня на другой существуют определённые закономерности.

Р. Линдеман (1942) сформулировал закон пирамиды энергий, или правило 10 %: с одного трофического уровня экологической пирамиды переходит на другой, более высокий её уровень (по «лестнице» продуцент – консумент – редуцент), в среднем около 10 % энергии, поступившей на предыдущий уровень экологической пирамиды.

Обратный поток энергии от верхних уровней экологической пирамиды к более низким её уровнями намного слабее. Говорить о круговороте энергии в биоценозе не приходится.

4.3 Образование первичного органического вещества

Первичная продукция на Земле создаётся в клетках зелёных растений под воздействием солнечной энергии, а также некоторыми бактериями вследствие химических реакций.

Фотосинтез – это процесс образования органических веществ из неорганических веществ на свету при участии фотосинтетических пигментов (хлорофилл у растений, бактериохлорофилл и бактериородопсин у бактерий).

Усваиваемая энергия фотон преобразуется в энергию связей химических веществ, синтезируемых при этих процессах.

Основная реакция фотосинтеза может быть записана следующим образом:

где Н2Х – «донор» электронов; Н – водород; X – кислород, сера или другие восстановители (например, сульфобактерии используют в качестве восстановителя Н2S, другие же виды бактерий – органическую субстанцию, а большинство зеленых растений, осуществляющих хлорофилльную ассимиляцию, – кислород).

Типы фотосинтеза:

1. Бесхлорофильный фотосинтез.

2. Хлорофильный фотосинтез

а). Аноксигенный фотосинтез. Процесс образования органических веществ на свету, при котором не происходит синтеза молекулярного кислорода. Осуществляется пурпурными и зелёными бактериями, а также геликобактериями.

б). Оксигенный фотосинтез с выделением свободного кислорода. Осуществляется растениями, цианобактериями и прохлорофитами.

Основная реакция фотосинтеза, образование органических веществ из углекислого газа и воды с выделением кислорода, осуществляемая растениями, может быть записана следующим образом:

Этапы (фазы) фотосинтеза:

фотофизический;

фотохимический;

химический (или биохимический).

На первом этапе (фотофизическом) происходит поглощение квантов света пигментами, их переход в возбуждённое состояние и передача энергии к другим молекулам фотосистемы.

На втором этапе (фотохимическом) происходит переход энергии возбуждённого состояния в энергию химических связей. Синтезируются аденозинтрифосфат (АТФ) и никотинамидадениндинуклеотидфосфат (НАДФ). Его восстановленная форма – НАДФ-Н запасает основную часть энергии света.

На третьем этапе (биохимическом) протекают биохимические реакции синтеза органических веществ с использованием энергии, накопленной на светозависимой стадии с образование сахаров и крахмала. Органические вещества преобразуются до образования конечных продуктов фотосинтеза Реакции биохимической фазы происходят с участием ферментов и стимулируются температурой, поэтому эту фазу называют ещё термохимической.

Первые два этапа вместе называют светозависимой стадией фотосинтеза – световой. Третий этап происходит уже без обязательного участия света – темновой.

Фотосинтетически активной радиацией называется часть спектра солнечной радиации (0,38-0,71 мкм), используемая растениями в процессе фотосинтеза.

Прямая радиация солнца в зависимости от высоты светила над горизонтом содержит 28 – 43 % ФАР, рассеянная радиация при облачном небе – 50 – 60 %, рассеянная радиация безоблачного неба – до 90 % ФАР (гл. обр. за счет синей компоненты ФАР).

Наиболее активными среди ФАР являются оранжево-красные (0,6…0,7 мкм) и сине-фиолетовые (0,40…0,50 мкм). Меньше поглощаются желто-зеленые (0,50…0,58 мкм) лучи и практически не поглощаются инфракрасные. Лишь далекие инфракрасные принимают участие в теплообмене растений, оказывая некоторое положительное воздействие, особенно в местах с низкими температурами.

Хемосинтез способ автотрофного питания (используется бактериями или археями), при котором источником энергии для синтеза органических веществ из CO2 служат реакции окисления неорганических соединений.

Хемосинтетики для образования органического вещества используют процессы, связанные с окислением соединений серы (тиосульфаты, сульфиты, сульфиды и молекулярная сера, сероводород), аммиака, водорода, соединений железа (II).