И.В. Захарова Теплотехнический расчет ограждающих конструкций

.pdfМИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра строительных конструкций

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

Методические указания по выполнению теплотехнического расчета ограждений

в курсовом и дипломном проектировании для студентов направления 550100 " Строительство"

Составитель И.В. Захарова

Утверждены на заседании кафедры Протокол № 2 от 02.11. 01

Рекомендованы к печати методической комиссией направления 550100 Протокол № 8 от 16.12.01

Электронная копия находится в библиотеке главного корпуса ГУ КузГТУ

Кемерово 2002

1

ВВЕДЕНИЕ

Теплотехнический расчет толщины ограждающей конструкции является обязательным разделом при выполнении любого курсового проекта по архитектуре, а также архитектурно-конструктивной части выпускной работы и дипломного проекта для студентов направления 550100 «Строительство».

До 1995 года эти расчеты выполнялись по СНиП II-3-79** «Строительная теплотехника», в котором использовалась методика, разработанная еще в 1950-е годы.

Впоследние годы в нашей стране особенно остро встала проблема экономии топливно-энергетических ресурсов. В связи с этим возросли требования к эффективности строительных материалов и конструкций, позволяющих обеспечить более высокое сопротивление теплопередаче и, соответственно, меньшие затраты на отопление. Возникла необходимость в изменении методики расчета толщины ограждающих конструкций. В 1995 году издается новый СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника», в котором требуемое сопротивление теплопередаче для ограждений возросло в несколько раз.

При таких высоких теплотехнических требованиях использование традиционных однослойных ограждений (кирпич, керамзитобетон) становится невозможным, поскольку толщина стены должна достигать более метра. Стало необходимым широкое применение многослойных ограждений с эффективными утеплителями, а также новых строительных материалов, обладающих низкими коэффициентами теплопроводности.

В2000 году взамен СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика» был введен в действие новый СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», в котором изменены значения расчетных температур наружного воздуха.

При выполнении расчетов студенты сталкиваются с трудностями из-за недостатка новых СНиПов и методических разработок, поскольку в существующих учебниках, пособиях и справочниках изложена старая методика теплотехнического расчета. С другой стороны, в последние годы в строительстве начал использоваться целый ряд новых эффективных строительных материалов, теплотехнические характеристики которых еще не включены в СНиП II-3-79*, что тоже вызывает трудности при выполнении расчетов в курсовом и дипломном проектировании. Настоящее методическое пособие имеет

2

целью заполнить существующие пробелы и помочь студентам в выполнении расчетов толщины ограждающих конструкций.

1. СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ВЕЛИЧИНЫ

При выполнении расчета необходимо понимать физический смысл ряда понятий и величин, используемых в строительной теплотехнике.

1.1. Плотность строительных материалов γ, кг/м3 – отноше-

ние массы строительного материала (P, кг) к его объему (V, м3):

γ = |

P |

. |

(1) |

|

|||

|

V |

|

|

Плотность строительных материалов колеблется в очень широких пределах, от 25-30 кг/м3 у материалов из пористых пластмасс (пенополистирол, пенополиуретан) до 2800-3000 кг/м3 у гранита и мрамора.

1.2. Теплопроводность строительных материалов характери-

зуется коэффициентом теплопроводности λ, Вт/м· оС, выражающим количество тепла, проходящего через 1 м2 ограждения при его толщине 1 метр и при разности температур на внутренней и наружной поверхности ограждения 1 оС.

На коэффициент теплопроводности материала влияют следующие свойства материала.

•Плотность (пористость): чем больше в материале замкнутых пор, тем меньше коэффициент теплопроводности, поскольку λ любого плотного материала не менее чем в 100 раз превышает

λвоздуха.

•Химико-минералогический состав. Любой строительный материал имеет в своем составе кристаллические и аморфные вещества в различных соотношениях. Чем выше процент кристаллических веществ, тем больше коэффициент теплопроводности.

•Собственная температура материала. Чем она выше, тем большей теплопроводностью обладает конструкция.

3

•Влажность материала. При увлажнении конструкции в поры, заполненные воздухом, попадает вода, коэффициент теплопроводности которой выше, чем у воздуха, приблизительно в 20 раз. Поэтому теплопроводность материала резко возрастает, возникает опасность промерзания ограждающей конструкции. При промерзании конструкции вода, находящаяся в порах, превращается в лёд, коэффициент теплопроводности которого выше, чем у воды, еще в 4 раза. Поэтому так важно не допускать переувлажнения ограждающих конструкций.

Наибольшим коэффициентом теплопроводности обладают ме-

таллы: сталь – 50 Вт/м·оС, алюминий – 190 Вт/м·оС, медь - 330 Вт/м·оС. Наименьший коэффициент теплопроводности у эффективных утеплителей, пенополистирола и пенополиуретана: 0,03-0,04 Вт/м·оС.

1.3. Термическое сопротивление (сопротивление теплопере-

даче) R, м2·оС /Вт, – важнейшее теплотехническое свойство ограждения. Оно характеризуется разностью температур внутренней и наружной поверхности ограждения, через 1 м2 которого проходит 1 ватт тепловой энергии (1 килокалория в час).

|

R = |

δ |

, |

(2) |

где δ - |

толщина ограждения, м; |

λ |

|

|

|

|

Вт/м·оС. |

||

λ - |

коэффициент теплопроводности, |

|||

Чем больше термическое сопротивление ограждающей конструкции, тем лучше её теплозащитные свойства. Из формулы (2) видно, что для увеличения термического сопротивления R необходимо либо увеличить толщину ограждения δ, либо уменьшить коэффициент теплопроводности λ, то есть использовать более эффективные материалы. Последнее более выгодно из экономических соображений.

2. ТЕПЛОПЕРЕДАЧА В ОДНОРОДНОМ ОГРАЖДЕНИИ ПРИ УСТАНОВИВШЕМСЯ ПОТОКЕ ТЕПЛА

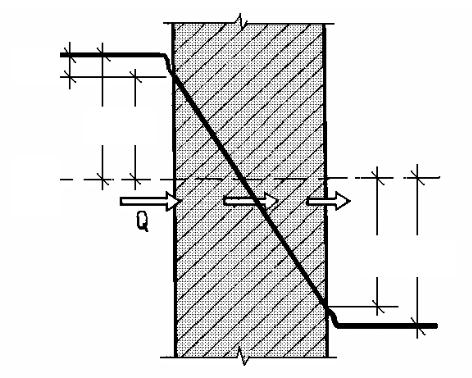

Представим себе условную ограждающую конструкцию, состоящую из однородного материала, через которую в холодное время года проходит постоянный тепловой поток. В этом случае график

4

распределения температуры внутри ограждения выглядит следующим образом (рис. 1).

∆tв

tв τв

0 оС

τн tн

Рис. 1. Распределение температур в однородной ограждающей конструкции при постоянном тепловом потоке

При передаче тепла через ограждающую конструкцию происходит падение температуры от tв до tн. При этом общий температурный перепад tв- tн состоит из суммы трех температурных перепадов:

1) |

температурный перепад tв-τв возникает из-за того, что тем- |

|

пература внутренней поверхности ограждения τв всегда на |

|

несколько градусов ниже, чем температура воздуха в по- |

|

мещении tв; |

2) |

τв-τн - температурный перепад в пределах толщины огра- |

|

ждающей конструкции; |

3) |

τн-tн - температурный перепад, возникающий вследствие |

|

того, что температура наружной поверхности ограждения |

τн несколько выше температуры наружного воздуха tн. Каждый из этих температурных перепадов вызван конкретным

сопротивлением переносу тепла:

1)перепад tв-τв - сопротивлением тепловосприятию внутрен-

ней поверхности ограждения Rв;

2)перепад τв-τн - термическим сопротивлением конструкции

Rк;

5

3) перепад τн-tн - сопротивлением теплоотдаче наружной по-

верхности ограждения Rн.

Сопротивления тепловосприятию и теплоотдаче иногда называют сопротивлениями теплообмену; они имеют такую же размерность, как и термическое сопротивление, т. е. м2· оС/Вт.

Общее (приведенное) термическое сопротивление однослойной ограждающей конструкции Ro, м2· оС/Вт, равно сумме всех от-

дельных сопротивлений, т. е.

|

|

RO = RB + RK + RH = |

1 |

+ RK + |

1 |

, |

(3) |

|

|

|

|

||||

где αв |

|

αВ |

αH |

|

|||

- |

коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ог- |

||||||

|

|

раждающих конструкций, Вт/(м2·оС), определяемый по |

|||||

αн |

|

табл. 4* [1], см. также табл. 5 настоящего пособия; |

|

||||

- |

коэффициент теплоотдачи наружной поверхности огра- |

||||||

|

|

ждающих конструкций, Вт/(м2·оС), определяемый по |

|

||||

Rк |

|

табл. 6* [1], см. также табл. 6 настоящего пособия; |

|

||||

- |

термическое сопротивление однослойной конструкции, |

||||||

|

|

определяемое по формуле (2). |

|

|

|

|

|

3. ТЕРМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ МНОГОСЛОЙНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Однослойные ограждающие конструкции в строительстве практически не применяются. Например, кирпичная стена должна иметь хотя бы внутренний штукатурный слой из цементно-песчаного раствора, к тому же в связи с возросшими теплотехническими требованиями в конструкцию стены обязательно вводится слой эффективного утеплителя. Конструкции, состоящие из нескольких слоев разнородных материалов, называют многослойными. Многослойные конструкции могут быть двух основных типов:

1)многослойные конструкции с последовательно расположенными однородными слоями (например, трёхслойная железобетонная панель на гибких связях с эффективным утеплителем);

2)неоднородные многослойные ограждающие конструкции (например, каменная стена облегченной кладки с теплоизоляционным слоем и кирпичными ребрами жесткости).

Вкурсовом проектировании достаточно уметь выполнять расчет для первого типа конструкций. Расчет конструкций второго типа бо-

6

лее трудоемок и, в случае необходимости, может быть выполнен по СНиП II-3-79*.

Термическое сопротивление Rк, м2·оС/Вт, многослойной кон-

струкции с последовательно расположенными |

однородными |

слоями равно сумме термических сопротивлений всех ее слоев. |

|

Rк = R1 + R2 +…+ Rn+ Rвп , |

(4) |

где n - количество слоёв в многослойной конструкции;

R1, R2,…Rn - термические сопротивления отдельных слоев ограждающей конструкции, м2·оС/Вт, определяемые по формуле (2); Rвп - термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки (если она есть), принимаемое по прил. 4 [1] (см. табл. 1).

Таблица 1

Термическое сопротивление замкнутых воздушных прослоек (по прил. 4 СНиП II-3-79*)

|

Термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки |

|||

Толщина |

|

Rвп, м2· оС/Вт |

|

|

воздушной |

горизонтальной при потоке те- |

горизонтальной при потоке |

||

прослойки, |

пла снизу вверх и вертикальной |

тепла сверху вниз |

||

м |

при температуре |

воздуха в прослойке |

||

|

положительной |

отрицательной |

положительной |

отрицательной |

0,01 |

0,13 |

0,15 |

0,14 |

0,15 |

0,02 |

0,14 |

0,15 |

0,15 |

0,19 |

0,03 |

0,14 |

0,16 |

0,16 |

0,21 |

0,05 |

0,14 |

0,17 |

0,17 |

0,22 |

0.1 |

0,15 |

0,18 |

0,18 |

0,23 |

0,15 |

0,15 |

0,18 |

0,19 |

0,24 |

0,2-0,3 |

0,15 |

0,19 |

0,19 |

0,24 |

4. ТРЕБУЕМОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

Общее сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций Ro следует принимать не менее требуемого сопротивление теплопередаче Rотр, т.е. должно выполняться неравенство Ro = Rотр.

Rотр определяется:

1)из санитарно-гигиенических и комфортных условий по формуле (5);

2)из условий энергосбережения по формуле (5а).

7

4.1. Из санитарно-гигиенических и комфортных условий

Rотр определяется только для следующих видов зданий:

1)зданий с влажным или мокрым режимом;

2)зданий, предназначенных для сезонной эксплуатации (осенью или весной);

3)зданий с расчетной температурой внутреннего воздуха 12 оС и ниже;

4)для внутренних стен, перегородок и перекрытий между

помещениями при разности расчетных температур воздуха в этих помещениях более 6 оС .

Вэтом случае требуемое сопротивление теплопередаче определяется по формуле

Rтр = |

n (tв −tн) |

, |

(5) |

|

O |

∆tн |

αв |

|

|

|

|

|||

где n - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху по табл. 3* [1], см. также табл.4 настоящего пособия;

tв – расчетная температура внутреннего воздуха, оС, принимаемая согласно ГОСТ 12.1.005-88 и нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений (см. также прил. 2);

tн - расчетная зимняя температура наружного воздуха, оС, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СНиП 23-01-99 (см. прил. 1);

∆tн - нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, оС, принимаемый по табл. 2*[1], см. также табл. 3 настоящего пособия;

αв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, принимаемый по табл. 4*[1], см. также табл. 5.

4.2. Из условий энергосбережения Rотр принимается для всех остальных видов зданий по табл. 2 в зависимости от градусо-суток отопительного периода (ГСОП), определяемых по формуле

ГСОП=(tв- tот.пер.) zот.пер., |

(5а) |

|

|

8 |

где tв |

- |

то же, что в формуле (5); |

tот.пер.- |

средняя температура, оС, отопительного периода со |

|

|

|

средней суточной температурой воздуха ниже или рав- |

zот.пер.- |

ной 8 оС по СНиП 23-01-99 (см. также прил. 1); |

|

продолжительность, сут, отопительного периода со |

||

|

|

средней суточной температурой воздуха ниже или рав- |

ной 8 оС по СНиП 23-01-99 (см. прил. 1).

Таблица 2

Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций в зависимости от градусо-суток отопительного периода (по табл. 1б СНиП II-3-79*)

|

|

|

Градусо- |

Требуемое сопротивление теплопередаче |

||

Здания и |

|

сутки |

ограждающих конструкций Rотр, м2·оС/Вт |

|||

помещения |

|

отопитель- |

|

покрытий и |

перекрытий чер- |

|

|

|

|

ного |

стен |

перекрытий над |

дачных, над хо- |

|

|

|

периода |

|

проездами |

лодными подполь- |

|

|

|

|

|

|

ями и подвалами |

|

|

|

2000 |

2,1 |

3,2 |

2,8 |

Жилые, |

лечебно- |

4000 |

2.8 |

4,2 |

3,7 |

|

профилактические |

и |

6000 |

3,5 |

5,2 |

4,6 |

|

детские |

учреждения, |

8000 |

4,2 |

6,2 |

5,5 |

|

школы, интернаты |

|

10 000 |

4,9 |

7,2 |

6,4 |

|

|

|

|

12 000 |

5,6 |

8,2 |

7,3 |

Общественные, кроме |

2000 |

1,6 |

2,4 |

2,0 |

||

указанных выше, ад- |

4000 |

2,4 |

3,2 |

2,7 |

||

министративные и бы- |

6000 |

3,0 |

4,0 |

3,4 |

||

товые, за исключением |

8000 |

3,6 |

4,8 |

4,1 |

||

помещений с влажным |

10 000 |

4,2 |

5,6 |

4,8 |

||

или мокрым режимом |

12 000 |

4,8 |

6,4 |

5,5 |

||

Производственные |

с |

2000 |

1,4 |

2,0 |

1,4 |

|

сухим |

или нормаль- |

4000 |

1,8 |

2,5 |

1,8 |

|

ным режимом |

|

6000 |

2,2 |

3,0 |

2,2 |

|

|

|

|

8000 |

2,6 |

3,5 |

2,6 |

|

|

|

10 000 |

3,0 |

4,0 |

3,0 |

|

|

|

12 000 |

3,4 |

4,5 |

3,4 |

Примечание. |

Промежуточные значения Rотр следует определять интерполяцией. |

|||||

9

|

|

|

|

|

Таблица 3 |

|

|

|

Нормируемый температурный пере- |

||||

|

|

|

пад ∆ tн, оС, для |

|||

|

Здания и помещения |

наруж- |

|

покрытий |

перекрытий |

|

|

|

|

и чердач- |

|

над проез- |

|

|

|

ных стен |

|

ных пере- |

|

дами, под- |

|

|

|

|

крытий |

|

валами и |

|

|

|

|

|

подпольями |

|

1. |

Жилые, лечебно-профилактические и |

|

|

|

|

|

|

детские учреждения, школы |

4,0 |

|

3,0 |

2,0 |

|

2. |

Общественные, кроме указанных в |

|

|

|

|

|

|

п.1, административные и бытовые, за |

4,5 |

|

4,0 |

2,5 |

|

|

исключением помещений с влажным |

|

|

|

|

|

|

или мокрым режимом |

|

|

|

|

|

3. |

Производственные с сухим и нор- |

tв - tр, |

|

0,8(tв - tр), |

2,5 |

|

|

мальным режимом |

но не |

|

но не |

||

|

|

более 7 |

|

более 6 |

|

|

4. |

Производственные и другие поме- |

(tв - tр) |

|

0,8(tв - tр) |

|

|

|

щения с влажным или мокрым ре- |

|

|

|

|

|

|

жимом |

|

|

|

|

|

tв |

Обозначения, принятые в табл. 2: |

|

|

|

|

|

– то же, что в формуле (5); |

|

|

|

|

|

|

tн – температура точки росы, оС, при расчетной температуре и относительной |

||||||

|

влажности внутреннего воздуха, принимаемым по прил. 2 (см. раздел 6). |

|||||

|

|

|

|

|

Таблица 4 |

|

|

|

|

|

|

|

Коэффи- |

|

Ограждающие конструкции |

|

|

|

циент |

|

|

|

|

|

|

|

n |

1. Наружные стены и покрытия (в том числе вентилируемые на- |

|

|

||||

|

ружным воздухом), перекрытия чердачные (с кровлей из штуч- |

|

1 |

|||

|

ных материалов) и над проездами; перекрытия над холодными |

|

|

|||

|

подпольями в Северной строительно-климатической зоне |

|

|

|||

2. Перекрытия над холодными подвалами; перекрытия чердачные |

|

|

||||

|

(с кровлей из рулонных материалов); перекрытия над холодны- |

|

0,9 |

|||

|

ми этажами в Северной строительно-климатической зоне |

|

|

|||

3. Перекрытия над неотапливаемыми подвалами со световыми |

|

0,75 |

||||

|

проемами |

|

|

|

|

|

4. Перекрытия над неотапливаемыми подвалами без световых |

|

0,6 |

||||

|

проемов в стенах, расположенные выше уровня земли |

|

|

|||

5. Перекрытия над неотапливаемыми техническими подпольями, |

|

0,4 |

||||

|

расположенными ниже уровня земли |

|

|

|

|

|