- •Глава 1. Исследование мотивации: проблемы и подходы ...............25

- •Глава 2. Основные направления в исследовании проблем мотивации.....54

- •Глава 3. Мотивация в теориях черт ................................ 108

- •Глава 4. Ситуационные детерминанты поведения..................... 150

- •Глава 5. Ожидание и привлекательность как детерминанты мотивации . . . 222

- •Глава 6. Волевые процессы: реализация интенций....................304

- •Глава 7. Тревожность............................................350

- •Глава 8. Мотивация достижения................................... 367

- •Глава 9. Оказание помощи........................................443

- •Глава 10. Агрессия ..............................................485

- •Глава 11. Социальные связи: мотивация аффилиации и мотивация близости ......................546

- •Глава 12. Мотивация власти ......................................575

- •Глава 13. Приписывание причин: теория каузальной атрибуции ........615

- •Глава 14. Атрибуция деятельности достижения ......................668

- •Глава 15. Дальнейшие перспективы развития психологии мотивации .... 717

- •Глава 1 Исследование мотивации проблемы и подходы

- •Глава 2 Основные направления в исследовании проблем мотивации

- •Глава 3 Мотивация в теориях черт

- •Глава 4 Ситуационные детерминанты поведения

- •Глава 5 Ожидание и привлекательность как детерминанты мотивации

- •Глава 6 Волевые процессы реализация интенций

- •Глава 7 Тревожность

- •Глава 8 Мотивация достижения

- •Глава 9 Оказание помощи

- •Глава 10

- •Глава 11

- •Глава 12

- •3. Деятельность власти

- •4. Моральность цели

- •Глава 13

- •Глава 14

- •Глава 15

Глава 2 Основные направления в исследовании проблем мотивации

Рассмотрение вопросов, связанных с объяснением человеческого поведения, уходит во мглу веков. Проблемы, о которых говорилось в главе 1, — мотивы, мотивация и воля, — а также вопросы, относящиеся к основаниям действий и их индивидуальным различиям, к активации, регуляции и устойчивости целенаправленного поведения, рассматривались в рамках различных теорий и описывались в разных терминах. Мы не будем подробно рассматривать всю запутанную историю этой проблемы (см.: Bolles, 1975) и в связи с этим приведем высказывание Германа Эб-бингауза (1850-1909), относящееся, правда, к психологии в целом: «У нее долгое прошлое, но короткая история».

С возникновением «научной», т. е. экспериментальной, психологии проблемы мотивации рассматривались в самых разнообразных контекстах. Разной была и терминология, в значительной мере отражавшая изменчивость подходов. Смысловое содержание также изменялось вместе с предрассудками и убеждениями той или иной эпохи, и его значимость то повышалась, то падала. В качестве примера можно привести словарь научных терминов, сложившийся к началу XX столетия. В то время «мотивы» или «побуждения» («основания») боролись друг с другом, чтобы найти решение о выборе из нескольких возможных альтернатив действия или же решение о том, стоит ли вообще совершать определенное действие или нет. Затем эстафету подхватывала «воля», которая заботилась о том, чтобы сформировавшееся намерение было реализовано в действии. Это в первую очередь касалось тех случаев, когда было необходимо преодолевать сопротивление, будь то противодействующие тенденции самого индивида или противостоящие ему обстоятельства внешнего мира. При этом в «воле» охотно видели олицетворение долга и моральных норм; считалось, что воля должна прокладывать свой путь вопреки сопротивлению «низших» тенденций наподобие «инстинктов», «влечений», «побуждений» и «потребностей».

Уже через четыре или пять десятилетий ситуация на «концептуальной сцене» полностью переменилась. Во-первых, со сцепы ушло ценностное противопоставление морально-должного и разумного, с одной стороны, и побуждаемого страстями и влечениями, — с другой; во-вторых, «воля» лишилась всяческого доверия в качестве научного понятия, а «влечения» и «потребности» утратили приписываемый им ранее животный характер и включили в себя также человеческие стремления высокого порядка.

Одновременно с этим вопросы мотивации проникли в изучение многих других психических процессов. Теперь они были важны не только при объяснении действий или результатов научения. «Мотивация» постепенно занимала все более важное место в объяснении не только поведения и научения, но и таких, казалось бы, «автоматически» протекающих процессов, как восприятие, представление и мышление. Изучение мотивации со временем вылилось в самостоятельное направление с собственным понятийным аппаратом, методами, теориями.

В начале двадцатого века проблемы мотивации сводились в основном к анализу волевого акта (принятие решения, выбор) и волевого действия (произвольное управление действием). «Мотивы» рассматривались просто как основания, принимаемые в расчет при принятии волевого решения (James, 1890; Ach, 1910; Pfander, 1911). Лишь в 1936 г. вышла первая англоязычная монография, в названии которой использовалось слово «мотивация»: Р. Т. Young, -«Motivation and Behavior. Теперь уже не волевые акты регулировали доступ к действию и его осуществление, а потребности и тенденции, оказывающие большее или меньшее влияние на поведение в зависимости от своей силы.

Двадцать лет спустя рефераты, монографии, обзоры, руководства выходили в свет одно за другим. Среди них следует упомянуть серию ежегодников по проблемам мотивации Университета штата Небраска (с 1953 г.), руководства (Koch, 1959-1963; Thomae, 1965) и более или менее полные учебные пособия (Cofer, Appley, 1964; Atkinson, 1964; Atkinson, Birch, 1948; Bolles, 1967, 1975; Madsen, 1959, 1974; Heckhausen, 1980; Weiner, 1972, 1980).

Сегодня исследования мотивации еще далеки от окончательного решения всех вопросов и от выработки единых методов и теорий, а потому имеет смысл проследить развитие проблематики мотивации в исторической перспективе. При этом нам придется вернуться почти на столетие назад. Прежде всего обратимся к первым исследователям мотивации, которые в начале нашего века занялись проблемами, не утратившими свою значимость и по сей день, и проследим становление отдельных направлений в разработке этих проблем.

Поколение пионеров

В философии и теологии человек издавна рассматривался как существо, одаренное разумом и свободной волей. Эти качества не только отличают человека от животного, определяя его сущность, но и налагают на него ответственность за свои действия и решения. Проблема объяснения человеческого действия в этом случае крайне проста. Человек действует разумно по легко усматриваемым причинам и законным основаниям, поскольку обладает разумом, а раз он наделен свободной волей, излишне и бесплодно объяснять его действия внешними силами — будь то влияние внешней среды или состояния собственного тела. Конечно, разумным действиям и проявлению свободной воли могут препятствовать вспышки эмоций и страстей. Подобное (пусть и не столь упрощенное) объяснение поведения в истории науки встречается неоднократно. Признается ли при этом зависимость человеческих действий от материальных и физиологических данных организма или считается, что поведение человека подчинено гедонистическому принципу поиска

удовольствия и избегания неудовольствия, значения не имеет. Ведь при этом сохранялась декартовская пропасть между человеком и животными, поведение которых управляется не разумом и не волей, а слепыми природными силами, инстинктами.

Этот дуализм в объяснении поведения сменился единой концепцией, изложенной в книге Чарлза Дарвина «Происхождение видов» (Darwin, 1859). Различия в строении тела и способах поведения живых существ Дарвин (1809-1882) объяснил действием двух принципов: случайным изменением признаков и естественным отбором этих признаков в борьбе за выживание. Оба объяснительных принципа были чисто детерминистскими и оказались весьма перспективными для строго причинного, детерминистского объяснения человеческих действий. Наряду с этим детерминистским мировоззрением, распространению которого на феномены человеческой мотивации долгое время препятствовали представления о кардинальном онтологическом различии между человеком и животными, главную роль сыграли три теоретических убеждения.

Первое убеждение основывалось на существовании между животными и человеком не пропасти, а континуума; при этом утверждалось, что объяснение поведения животных может способствовать объяснению человеческого поведения. Рассматривались инстинкты и побуждения, которые определяют человеческое поведение. Мак-Дауголл, сделав в вышедшей в 1908 г. работе инстинкты главным объяснительным понятием, заложил тем самым основы исследования мотивации в духе теории инстинкта. Это направление до сих пор представлено в работах современных этологов (Лоренц, Тинберген). Почти одновременно с Мак-Дауголлом Фрейд попытался объяснить такие, казалось бы, иррациональные феномены, как содержание сновидений (Freud, 1900) и поведение невротиков (Freud, 1915), динамикой скрытых влечений и тем самым заложил основы исследования мотивации в теории личности.

В той мере, в какой эволюционная теория привела к тому, что вместе со своим особым положением в природе человек утратил и свою «свободу воли», понятие воли также лишилось научной респектабельности, пока наконец начиная с 40-х гг., совсем не исчезло из словаря большинства психологов. Там, где под влиянием Дарвина стали господствовать детерминистские представления, например у Фрейда и Мак-Дауголла, это случилось еще раньше. Там же, где, как в Германии, имелись развитые философские традиции и разрабатывались феноменологические способы анализа, воля продержалась еще несколько десятилетий и исчезла из словаря психологов уже после значительного расцвета психологии воли в начале XX столетия.

Второе убеждение признавало возможности размножения и сохранения вида только для тех живых существ, которые смогли приспособиться к окружающей среде; при этом утверждалось, что человеческий интеллект — явление не исключительное, а продукт тысячелетней истории его становления. Интеллект, способность делать выводы из приобретаемого опыта, позволял сохранить вид, обеспечивая быстрое приспособление к меняющимся условиям среды. Однако если это так, то современные виды животных должны обладать зачатками интеллекта. Предпринятые в 1880-е гг. попытки установить характерные для тех или иных видов фор-

мы интеллекта и сравнить их между собой породили сравнительную психологию. Из фактологических описаний и чисто умозрительных сравнений постепенно сложились систематические экспериментальные исследования научения. Первые исследования в этом направлении провел Торндайк (Thorndike, 1898, 1911) в подвале дома своего учителя Уильяма Джеймса. Сам Джеймс (1842-1910) как психолог занимал примечательную промежуточную позицию между старой и новой психологией. Обладая непревзойденным даром интроспекции, он проследил феномен сознания в волевых действиях, исходя, с одной стороны, из наличия свободной воли, а с другой — из свойственных человеку инстинктов. Согласно Джеймсу, человеческое сознание есть результат развития в ходе эволюции человеческого рода «способности управления нервной системой, которая усложнилась настолько, что не может управлять собою сама» (James, 1890, vol. I, p. 144). Джеймс не ставил экспериментов, но разработанное им понятие «habit» (навык, привычка) впоследствии стало центральным в ассоциативной теории научения. Привычка — это автоматически протекающее действие, которое, по Джеймсу, ранее управлялось сознательно.

Инстинкт как механизм интеллектуального приспособления, в котором особым образом проявляются естественные закономерности, рассматривал и Дарвин, но он объяснял появление инстинктов как результат случайных изменений. Дарвин представлял инстинкты как накопление отдельных рефлекторных актов, а изменения и прогресс в таких накоплениях могли осуществляться согласно эволюционной теории постепенно. Таким образом, инстинкты в поведении человека и животных уже не требовалось рассматривать как нечто цельное и неделимое, их можно было разложить на доступные наблюдению реакции на раздражители. Рефлекторная дуга стала рассматриваться в качестве основного элемента поведения. Русский физиолог И. П. Павлов (перевод его работ на английский язык появился в 1927 г.) и американец Торндайк в начале нашего столетия стали инициаторами экспериментальных исследований научения, до сих пор не утративших своего влияния на часть исследований мотивации.

Торндайк и Павлов заложили основы того, что можно назвать ассоциативным направлением в исследовании мотивации. Обоих ученых интересовало изменение связей стимула—реакции; Торндайка — замена реакций на более успешные (так называемое инструментальное, или оперантное, обусловливание), Павлова — замена раздражителя, приводящего в действие рефлекс, первоначально нейтральным раздражителем (классическое обусловливание). В рамках ассоциативного направления изучения мотивации с именем Торндайка связывается направление психологии научения, а с именем Павлова — направление психологии активации.

Третье. По Дарвину, особенности строения тела и поведения, которые дают преимущества при естественном отборе, проявляются не только как специфические видовые признаки. Внутри вида всегда имеются индивиды, особенности строения и поведения которых позволяют им в борьбе за существование лучше приспособиться к усложнившимся условиям. Этот вывод определил интерес ученых к выявлению и учету индивидуальных различий. Фрэнсис Гальтон (1822-1911), Двоюродный брат Дарвина, провел обширные наблюдения, проверяя предположения психогенетики и евгеники о наследовании психических черт и способностей. Наряду с французским исследователем Альфредом Бине (1857-1911), разработав-

шим в начале столетия первые тесты интеллекта, он заложил основы психологического тестирования. Это направление в течение определенного времени, в первую очередь в США, развивалось независимо от проблематики остальных областей психологии, и только в 30-е гг. Оллпорт (Allport, 1937), Мюррсй (Murray, 1938) и Кеттелл (Cattell, 1950) нашли ему применение в исследованиях мотивации в русле теории личности.

Таковы три основных убеждения, выросшие из эволюционной теории или нашедшие в ней свое подтверждение. Они превратили прежнюю психологию человеческой воли в психологию мотивации с индивидуальными различиями диспозиций, которая в значительной степени относилась и к человеку, и к животным. На долгое время она оставила в забвении важнейшие вопросы психологии воли, хотя еще перед Первой мировой войной изучение этих вопросов пережило свой расцвет.

В эпоху пионеров исследований мотивации еще сохраняли немалую значимость давние разработанные философами и психологами учения о воле. Эти учения не только оказались относительно не затронутыми влиянием Дарвина, но и с точки зрения количества учений о воле достигли к началу XX в. пика своего развития. Аналогично ощущениям, представлениям и чувствам, исследователи стремились уловить «воление» или «волевой акт» в качестве особого психологического переживания и определить действенность «воли». Так, для Вильгельма Вундта (1832-1920), основоположника психологии как отдельной экспериментальной дисциплины, волевое действие являлось центральной темой. Вундт (Wundt, 1894) видел в нем формообразующее начало переживающего и действующего индивида, которое, в качестве «психологической причинности», следует четко отделять от «физической причинности», законы которой исследуют естественные науки.

Проводившийся с позиций психологии сознания анализ волевых процессов посредством ретроспективного самонаблюдения и измерения времени реакции способствовал формированию различных позиций в среде психологов — современников Вундта. Сложившаяся вокруг ученика Вундта Освальда Кюльпе (1862-1915) так называемая «Вюрцбургская школа» достигла значительного прогресса. В ходе анализа мыслительной деятельности было обнаружено, что наиболее важные процессы сознания самонаблюдению не поддаются. Было высказано предположение, что существуют неосознаваемые установки и тенденции, порождаемые поставленной задачей и управляющие затем когнитивными процессами — оставаясь при этом неосознанными и не поддающимися произвольному контролю. Нарцисс Ах (1871-1946) рассмотрел эти процессы с точки зрения психологии воли и ввел в 1905 г. понятие «детерминирующей тенденции». Ах и независимо от него бельгиец Альберт Мишотт (1881-1965) стали основателями экспериментальной психологии воли, которая, к сожалению, пережила очень краткий расцвет, после чего перестала существовать на несколько десятилетий и лишь в последнее время обрела новую жизнь.

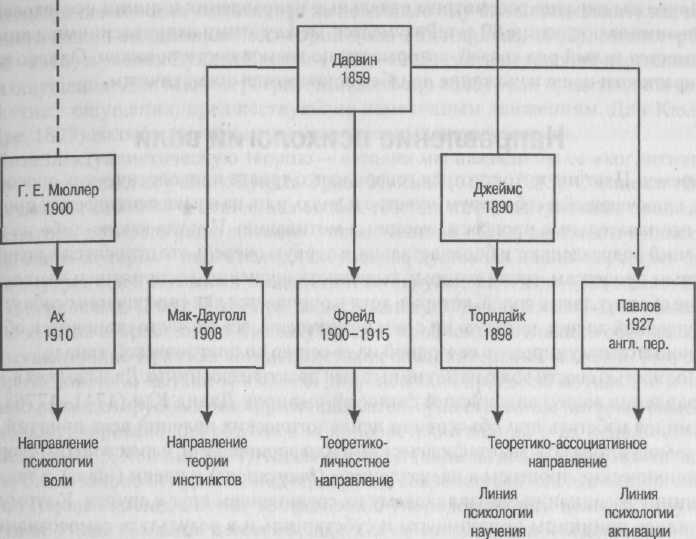

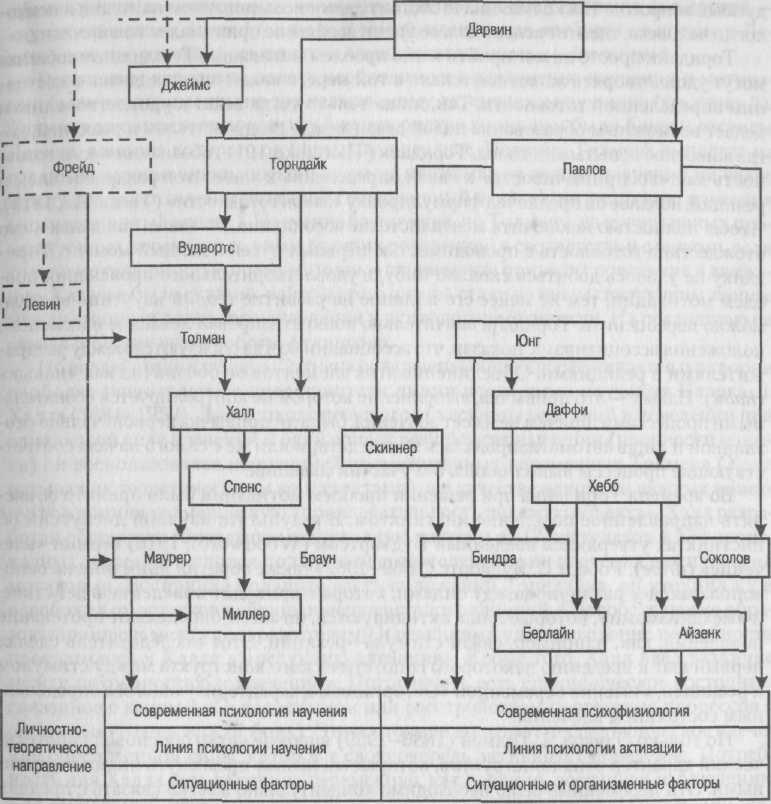

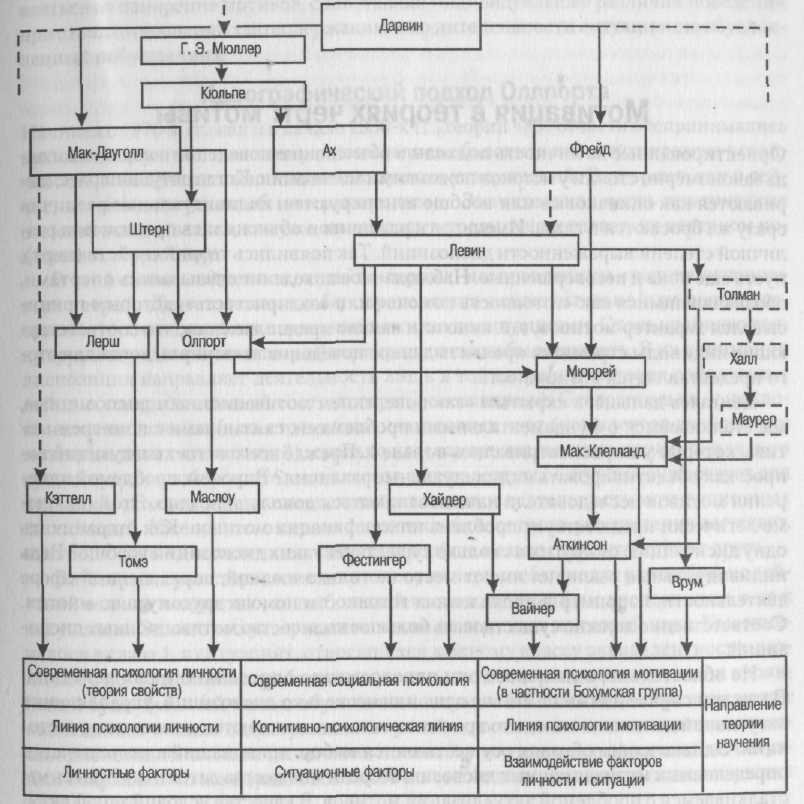

На этом мы закончим обзор исследований мотивации начала двадцатого столетия (см. аналогичную попытку в Madsen, 1974). Пять главных фигур поколения пионеров представлены на рис. 2.1. С Аха начинается направление экспериментальной психологии воли, с Мак-Дауголла — направление теории инстинктов, с Фрейда — теоретико-личностное направление, с Торндайка и Павлова — теоретико-ассоциативное, разделившееся на линии психологии научения и психологии активации.

Рис. 2.1. Схема различных направлений исследования мотивации в поколении основоположников начала двадцатого столетия. (В отличие от схемы, предложенной Мадсеном. Madsen, 1974. S. 91)

Эти пять направлений, четыре из которых постоянно оказывали влияние на исследования мотивации в последние пятьдесят лет, представляют собой на удивление односторонний набор подходов. Если соотнести их с тремя большими проблемными областями исследования мотивации, которые мы обсуждали в первой главе, — сферами «мотива», «мотивации» и «воли», — то оказывается, что лишь проблемная область «мотивация» представлена во всех пяти направлениях, «мотив» — лишь в теоретико-личностном направлении, а «воля» после кратковременного расцвета экспериментальной психологии воли в начале века перестала рассматриваться в качестве отдельной проблемы (хотя и изучалась в другом месте и другом контексте и продолжала существовать под другим названием, например в исследованиях принятия решения). В результате того, что эволюционная теория Дарвина свела на нет особое положение человека в природе и что в связи с этим детерминистская познавательная установка естественных наук была перенесена на психологию, на первый план вышел ранее не замечавшийся аспект образа человека, выражающий его общность с другими живыми существами, — а именно зависимость человека от удовлетворения его базовых потребностей, требующих от него способности обучаться в не всегда благоприятном мире. И именно этому аспекту, как мы увидим ниже, стало уделяться основное внимание. Можно предсказать, что в будущем оставленные без внимания способности человека к волевым действиям, иначе говоря, проблема воли, еще вернутся в исследования мотивации. Потребность в этом очень велика.

Далее мы вкратце рассмотрим отдельные направления и линии исследований мотивации за последние 80 лет. Разумеется, между этими направлениями и линиями имеется целый ряд связей, которые мы по возможности покажем. Однако в целях краткости наше изложение неизбежно окажется схематичным.

Направление психологии воли

Со времен Платона и Аристотеля говорилось о триаде психологических способностей, включающей в себя разум, чувство и волю, или, на языке психических процессов, познавательные процессы, эмоции и мотивацию. Иногда какую-либо из этих функций подразделяют и более детально, в первую очередь это относится к познавательным процессам, среди которых выделяют ощущение, восприятие и мышление, Иначе обстоит дело с волей, которая, хотя и ощущается как совершенно особая форма душевной жизни, которую ни с чем не спутаешь, все же часто становится объектом попыток редуцировать ее к одной из ее сестер по платоновской триаде.

Полностью свести волю на нет не пытался практически никто. Дальше всех в этом направлении зашел английский философ-эмпирик Дэвид Юм (1711-1776), Он стремился избегать при объяснении психологических явлений всех понятий, которые могут показаться метафизическими или априорными, и вместо этого сводить все психические процессы к впечатлениям (impressions) и идеям (ideas), а также к принципу ассоциации, управляющему их соединением друг с другом. К этому добавлялись принципы причинности и субстанции, и в результате самосознание и воля оказывались излишними в качестве объяснительных понятий, ибо все психологические понятия оказывались продуктом опыта и ассоциаций наших идей и впечатлений.

Менее радикальными были «гетерогенетические» теории воли. Они не оспаривали феноменов воли, однако сводили их к другим явлениям и процессам. В зависимости от предполагавшегося источника, ответственного за переживания воли, можно говорить об эмоциональных и интеллектуалистических теориях воли, а также теориях воли как представления или ощущения. Те же, кто рассматривал волю как особую реальность, не сводимую к другим психическим явлениям, представляли «автогенетические» теории воли.

К началу XX в. большинство психологов склонялись к гетерогенетической позиции. Сегодня нам не так просто воспроизвести образ мыслей того времени. Считалось, что основные элементы душевной жизни можно выявить с помощью интроспекции специально обученных наблюдателей. Фиксация и описание отдельных, считавшихся основополагающими классов переживаний, которые можно было наблюдать на самом себе и сообщать другим, казались по меньшей мере столь же важными, как и экспериментальный анализ взаимосвязей и условий, позволяющих вывести базовые процессы, не поддающиеся прямому наблюдению.

Гетерогенетические теории воли вытекали из стремления определить волю на основе одной лишь интроспекции. Для многих этот путь был привлекателен уже в силу того, что он не требовал усилий по построению эксперимента и позволял, сидя за письменным столом, прийти к своему собственному мнению. Примером может служить Герман Эббингауз (1850-1909), знаменитый основоположник экспери-

ментальной психологии памяти, что не помешало ему быть представителем гетерогенетической эмоциональной теории воли (Ebbinghaus, 1902). Мюнстерберг (1863—1916) и ученик Вундта Кюльпе (1862-1915) считали основой переживаний воли ощущения. Для Мюнстерберга (Munsterberg, 1888) воля представляла собой мышечные ощущения, предшествующие намеченным движениям. Для Кюльпе (Kiilpe, 1893) воля была «живыми органическими ощущениями».

Интеллектуалистическую теорию — сегодня мы назвали бы ее «когнитивист-ской» —представлял ученик Вундта Эрнст Мейман( 1862-1915). Он писал: «Воля представляет собой не что иное, как особое течение интеллектуальных процессов, посредством которого наше согласие с определенной целью переходит в действие и благодаря которому наша интеллектуальная душевная жизнь перестает быть чисто внутренней и оказывает воздействие на окружающий мир» (Meuraann, 1913, S. 347; первое изд. 1908). Несмотря на несколько устаревший язык, идеи Меймана звучат вполне современно, поскольку сегодня проблемы мотивации обсуждаются преимущественно в рамках когнитивистских объяснительных моделей. Так, сегодня исследователи пытаются вывести динамические процессы мотивации и воли именно из моделируемых ассоциативных сетей, существование которых было исходно постулировано для объяснения приобретения знаний и их использования (Anderson, 1983; Norman, 1980). Мейман указал также на два важных момента, которые были заново открыты и подчеркнуты в современных исследованиях мотивации. Первый из них состоит во временной упорядоченности целевых структур действия. Наше сознание может обращаться не только к непосредственной цели действия, но и к связанным с нею отдаленным последствиям (значение которых в качестве факторов мотивации долгое время игнорировалось; см.: Vroom, 1964; Heckhausen, 1977b). Во-вторых, Мейман указал на сознание действующего субъекта как самостоятельный источник действия. Этот аспект переживаемой ответственности стал центральным исходным пунктом исследований каузальной атрибуции (Werner, Heckhausen, Meyer, Cook, 1972).

Такой корифей, как Вундт, напротив, рассматривал волю не как гетерогенети-ческий, а автогенетический процесс. Согласно Вундту, все процессы, как мы бы сказали сегодня, переработки информации управляются волевыми действиями. В первую очередь это относится к вниманию и апперцепции, а также к восприятиям, мыслям и воспоминаниям (Wundt, 1874,1896; ср. относительно недавний разбор в: Т. Mischel, 1970). По Вундту, волевой процесс является самостоятельным синтезом предшествующих ему аффектов, которые в ходе онтогенетического развития первоначально проявляются в форме внешних пантомимических выразительных движений. Кроме того, существуют еще и сочетания представлений и чувств, называемых Вуидтом «мотивами». Входящие в их состав представления он назвал «основаниями действия», а чувства — «движущей силой». Таким образом, Вундт уже по существу различал мотивационные и волевые процессы и пытался вывести волевой процесс из его онтогенетических источников.

Если теория воли Вундта состояла из весьма абстрактных положений, то Уильям Джеймс Ga"ies, 1890) занимался феноменологическим анализом описаний отдельных случаев, пытаясь выделить волевой акт в чистом виде, т. е. тот момент, когда в результате решения, своеобразного «да будет!» (fiat!) или внутреннего

согласия заканчивается состояние «раздумий» и мотивационных колебаний и лишь одна из рассматривавшихся возможных альтернатив начинает определять действие. С удивлением Джеймс констатирует, что этот момент вовсе не обязателен, ибо уже одного лишь представления того действия, которое будет выполняться, достаточно, чтобы перейти к его реальному выполнению.

Этот так называемый базовый идеомоторный принцип может привести к впечатлению, что волевой акт в собственном смысле слова оказывается излишним, как это отчетливо демонстрирует часто цитируемый пример с вставанием с постели холодным зимним утром:

«Если можно делать обобщения на основе своего собственного опыта, то мы чаще всего встаем вообще без всякой внутренней борьбы или принятия решения. Мы неожиданно обнаруживаем, что уже встали. Происходит какой-то удачный провал сознания; мы забываем и о тепле, и о холоде; мы впадаем в какие-то мечтания, связанные с делами этого дня, и в ходе этих мечтаний у нас в голове вспыхивает идея: "Эй! Мне нельзя дольше разлеживаться здесь!" — идея, которая в это счастливое мгновение не пробуждает никаких противоречащих или сдерживающих ее предположений и в силу этого непосредственно порождает нужные двигательные результаты» (Jarnes-^ 1890, р. 1132-1133).

Как ни убедительно этот пример подтверждает действенность идеомоторного принципа, он касается не волевого акта, а исключительно того момента времени, когда человек выполняет бесспорно нужное действие (а именно встает с постели зимним утром). Этот пример, напротив, указывает на возможное направление волевого процесса, на своеобразную «метаволю», которая заключается в том, чтобы привести намеченное действие к исполнению путем управления ходом представлений. Собственно, Джеймс уже предполагает существование мотивационных ме-тапроцессов (метамотивации), когда считает мотивационный процесс, состоящий во взвешивании различных альтернатив действия, управляемым двумя противоположными тенденциями: стремлением поскорее закончить колебания и страхом перед бесповоротностью принятого решения. Такого рода мотивационные и волевые метапроцессы мы обсудим в главе 6.

Кроме того, Джеймс выделил пять форм решений, маркирующих границу между мотивационным состоянием и волевым процессом; одна из этих форм связана с чувством напряжения, возникающим, когда все, что надо было выяснить, уже выяснено и все альтернативы представляются примерно равнозначными, но необходимо выбрать одну из них. Хотя Джеймс в отличие от своих немецкоязычных коллег и современников интересовался не тем, чем же в конечном счете является «воля», а тем, для объяснения каких типовых ситуаций следует привлекать понятие типа «воли», он реально занимался анализом всех проблемных областей мотивационно-психоло-гических исследований: мотивации, образования намерений и воли.

По всей вероятности, феномены воли потому столь долгое время просто описывались, что трудно было представить, как они, будучи явлениями «высшей» душевной жизни, могут быть подвергнуты экспериментальному исследованию, оказавшемуся столь успешным в области восприятия и памяти. Наконец, на рубеже XIX-XX вв. в трех различных местах были сделаны первые попытки экспериментального исследования воли. Две из них касались понимания с точки

зрения теории воли двух различных процессов действия. В первом случае речь шла об эксперименте с простой реакцией (L. Lange, 1888; Kiilpe, 1893), во втором — об ассоциативном процессе, связанном с поставленной перед испытуемым задачей (Muller, Pilzecker, 1900; Ach, 1905,1910). Третий же подход был связан с попыткой экспериментально вызвать волевой акт в ситуации, когда испытуемый должен был выбрать один из двух различных способов выполнения намерения (Michotte,

Priim, 1910).

Уже самые первые прорывы экспериментальной психологии в областях восприятия, представления, научения и мышления, не связанные с психологией воли, давали основания признать волевой характер действий, когда речь заходила о программируемой заданием целенаправленности деятельности испытуемых. В своей «Истории экспериментальной психологии» Боринг (Boring, 1929) перечислил 12 различных объяснительных понятий, с помощью которых психологи того времени стремились отразить волевой характер деятельности испытуемых. В числе других в этот перечень входили следующие понятия: внимание, ожидание, подготовка, предрасположенность, установка, настройка, задание, инструкция, предетерминиру-ющая и детерминирующая тенденции (наряду с ассоциативной и персеверирующей тенденциями Г. Е. Мюллера).

В последние три десятилетия XIX в. эксперименты с реакциями были очень популярны. Им предшествовало открытие так называемого «личного уравнения», т. е. индивидуальных различий при определении времени прохождения той или иной звезды через перекрестие телескопа. Расхождения между различными наблюдателями не только обеспокоили астрономов, но и стимулировали многочисленные исследования и разработку новых методов наблюдения, после того как стало ясно, что первоначальные методы, основывавшиеся на «зрении и слухе» (слух требовался, чтобы слышать удары часов), приводили к осложнениям, обусловленным взаимодействием двух сенсорных систем. Поэтому голландский физиолог Ф. С. Дондерс (Donders, 1862) обратился к исследованию простых реакций, постепенно усложняя их последовательным добавлением других ментальных процессов, например процесса выбора: в этом случае даются два стимула и на каждый из них следует отвечать своей особой реакцией. Наблюдаемое при этом увеличение времени реакции по сравнению со временем простой реакции (когда есть только один стимул) объяснялось наличием дополнительного психического процесса, в данном случае — процесса выбора. Этот так называемый метод вычитания широко использовался в лаборатории Вундта для построения «ментальной хронометрии» (которая, кстати, снова стала играть большую роль в современной когнитивной психологии при анализе процессов переработки информации).

В 1888 г. ученик Вундта Людвиг Ланге поставил первый эксперимент по психологии воли, сам не вполне осознавая это. Он попросил своих испытуемых направлять внимание то на стимул, то на осуществление двигательной реакции. При этом выяснилось, что время реакции меньше в том случае, когда испытуемые обращают внимание не на стимул, а на саму двигательную реакцию. Это различие времени «сенсорной» и «мышечной* реакции Вундт объяснял тем, что лишь в случае сенсорной реакции стимул не только воспринимается, но еще и апперцепирует-ся. Поэтому экономия времени при мышечной реакции — около 0,1 с — должна

выражать длительность апперцептивного процесса, Однако такая ментальная хронометрия, построенная на «методе вычитания» Дондерса, приводила к многочисленным несоответствиям, на которые обратил внимание Кюльпе (Kiilpe, 1893) незадолго до переезда в Вюрибург. Кюльпе объяснил эти несоответствия тем, что в зависимости от задания, поставленного перед испытуемым, образуется та или иная предпспозиция, определяющая направление внимания в эксперименте Лан-ге и запускающая соответствующий психический процесс, и необходимо рассматривать не изолированные компоненты, которые просто складываются или вычитаются, а течение всего процесса в целом.

Тем самым Кюльпе предложил теоретико-волевое объяснение, согласно которому цель, принятая испытуемым, управляет его деятельностью по выполнению задания в том числе и в тех областях, которые не подлежат непосредственному или вообще никакому волевому контролю.

То же, в сущности, объяснение было впоследствии сформулировано по отношению к основному предмету исследований Вюрцбургской школы — интроспективному анализу процесса мышления. Было установлено не только то, что существенные этапы процесса мышления протекают без каких бы то ни было умственных образов, по и то, что мышление при этом остается упорядоченным, ибо приводит к непосредственному возникновению решения поставленной задачи.

X. Уатт (Watt, 1905), один из участников Вюрцбургской школы, сделал весьма примечательное открытие. Он просил испытуемых находить к данному существительному (скажем, «птица») либо более общее понятие (например, «животное»), либо более частное (например, «воробей»). Интроспекцию, сопровождающую выполнение этой задачи, он с помощью «фракционирования» разделил на четыре периода. И именно третий период, в ходе которого происходит поиск нужного слова, давал наименьшее количество интроспективно выделяемого содержания. Отсюда Уатт заключил, что исходное намерение деятельности осознается лишь до тех пор, пока человек еще не усвоил инструкцию до конца. Далее же намерение эффективно управляет познавательными процессами испытуемого, действуя бессознательно и автоматически. Стоит добавить, что еще Г. Э. Мюллер (1850-1934) наряду с чисто ассоциативными тенденциями постулировал при объяснении течения представлений в ассоциативных экспериментах еще и «персеверативную» тенденцию. Иначе говоря, как только задание принимается, у испытуемого образуется соответствующая ему «установка».

Нарцисс Ах (Ach, 1905,1910), начавший свою академическую карьеру в 1900 г. у Георга Элиаса Мюллера в Геттингене и продолживший ее в Вюрцбурге, куда переехал в 1904 г., ввел в употребление термин «детерминирующая тенденция». Это понятие использовалось при объяснении результатов Уатта и других исследований по психологии мышления, например опытов Отто Зельца (Selz, 1913). Оно пришло на смену понятию «персеверативной тенденции», введенному учителем Аха Георгом Элиасом Мюллером. На основании измерения времени реакции и «систематической экспериментальной интроспекции» (искусно направляемой ретроспекции) Ах (Ach, 1905) указывал, что детерминирующие тенденции, не будучи осознаваемыми, руководят осуществлением намеченных целевых представлений как в мыслительных, так и в двигательных заданиях.

Большое значение имели опыты Аха по измерению силы воли. В своем весьма интересном эксперименте Ах (Ach, 1910) заставил силу ассоциации между двумя слогами, величина которой варьировалась в зависимости от количества повторений при заучивании, конкурировать с поставленной в инструкции задачей. Тем самым создавалась конкуренция между волевой тенденцией (намерением выполнить инструкцию) и привычной деятельностью. Если брала верх детерминирующая тенденция, побуждавшая к исполнению нового задания, это говорило о том, что «ассоциативный эквивалент» достигнут, иными словами, сила воли превысила силу ранее созданных ассоциативных связей. В ходе этого эксперимента наблюдалось увеличение времени реакции и довольно много ошибок. Причем многих испытуемых ошибки побуждали заново напоминать себе инструкцию. Ах проанализировал эти напоминания себе об исходном намерении и выделил четыре «момента» «первичного волевого акта», в том числе — отнесенность к Я в смысле «Я действительно хочу!» (более подробно мы обратимся к этому вопросу в главе'6).

Как было отмечено уже Зельцем (Selz, 1910), Ах исследовал не исходный волевой акт, но последующее напоминание себе о нем после неудачной попытки его реализовать. Несмотря на это, полученные результаты позволяли, казалось, объяснить детерминирующую тенденцию как часть намерения, управляющую действием. Кроме того, с помощью своего интроспективного метода Ах обнаружил, говоря современным языком, еще и волевые метапроцессы.

Нарцисс Ах занимался исключительно проблемами воли и не уделял внимания мотивации. Его можно считать действительным основоположником экспериментального исследования воли. Но, к сожалению, еще при его жизни это направление снова ушло в тень. Решающую роль в этом явно сыграл Курт Левин (1890-1947) — младший представитель тогдашней берлинской гештальт-теоретической школы Вольфганга Кёлера (1887-1967) и Макса Вертхаймера (1880-1943). Уже в своей диссертации он воспроизвел эксперимент Аха по измерению воли, несколько изменив его ход, и показал, что простая ассоциативная связь пары слогов, созданная частотой повторения, сама по себе еще не вызывает никакой тенденции к воспроизведению — до тех нор, пока не появляется особая детерминирующая тенденция к воспроизведению.

Спор между Ахом и Левином, нашедший свое отражение также и в работах нескольких учеников Аха, необычайно сложен; вскоре он потерял свою актуальность и до сегодняшнего дня остается неразрешенным (см.: Heckhausen, Gotzl, в печати). Решающее значение для этого спора, в конечном счете, имела влиятельная работа Левина «Намерение, воля и потребность» (Lewin, 1926). В ней Левин весьма плодотворно рассмотрел некоторые аспекты концепции волевого акта Аха, связанные с представлениями о возможности действия и шагов по его осуществлению. Однако исходное целевое представление намерения он превратил в «квазипотребпость», находящуюся в связи с «истинными потребностями». Тем самым конкретно очерченные цели отдельных намерений стали мотивационнымп целями, допускающими различные конкретизации и генерализации (ср.: Heckhausen, 1987e). Проблема воли была превращена в проблему мотивации, которая и так уже доминировала над остальными линиями мотивационных исследований.

Это, однако, не помешало Левину разработать вместе со своими учениками экспериментальную парадигму «психологии действий и аффектов», которая больше подходит для объяснения проблем воли, а не мотивации и в этом отношении до сих пор еще не исчерпала своих возможностей. В этой связи следует упомянуть запоминание и возобновление незаконченных заданий (Zeigarnik, 1927; Ovsiankina, 1928), завершающую ценность замещающей деятельности (Lissner, 1933; Mahler, 1933), а также забывание намерений (Birenbaum, 1930).

Теперь мы переходим к третьей и последней попытке экспериментального исследования воли, предпринятой представителями Лувенской школы, основанной бельгийцем Альбертом Мишоттом. В 1905 и 1906 гг. Мишотт провел по одному семестру у Вундта в Лейпциге. После посещения в 1906 г. Вюрцбургского конгресса Немецкого психологического общества он провел многие месяцы в течение двух следующих лет в институте у Кюльпе, где познакомился не только с работами Аха, но и с немецкоязычными психологическими исследованиями того времени, которые стали для него «открытием» (Michotte, 1954). Уже в 1908 г. он, вместе с Е. Прюмом, закончил большое экспериментальное исследование волевого решения, изданное в качестве монографии лишь в 1910 г., поскольку его было необходимо перевести с немецкого (бывшего родным языком Прюма) на французский. Таким образом, независимо от исследований Аха, монография Мишотта и Прюма вышла в том же году (1910), что и анализ волевого акта Аха. Лувенским исследователям в отличие от Аха удалось вызвать волевой акт не после действия, а перед ним. Правда, и здесь действительное намерение — выполнить инструкцию экспериментатора — возникало заранее. Однако оставался открытым вопрос, какой из двух возможных способов выполнения задания следует выбрать — и в каждом задании это надо было делать на основе «серьезных мотивов» и как можно быстрее.

После принятия решения не ожидалось, что испытуемый будет выполнять действие, но проводилось подробное самонаблюдение за принятием волевого решения, длившимся 4-5 с. Авторы обнаружили определенную регулярность в течении фаз; так, наблюдалось взвешивание мотивов, задержка или пауза перед принятием решения, а затем разрешение напряжения ожидания и мышечного напряжения, когда после принятия решения место сомнения занимает определенность и, прежде всего, сознание действия. Именно в последнем авторы видели существенный признак волевого действия.

К сожалению, Мишотт не стал далее продолжать свои исследования по психологии воли (см. его обзор 1912 г.). Впоследствии он обратился главным образом к исследованиям феноменальной причинности. Традицию экспериментальной психологии воли, начатую Мишоттом и Ахом, продолжил в Англии Ф. Эвелинг (1875-1941), начавший свою исследовательскую карьеру в лаборатории Мишотта в Лувене. Он был, по всей очевидности, единственным, кто занимался этими проблемами за пределами континентальной Европы. Эвелинг (Aveling, 1926) предпринял также интроспективный анализ волевого акта. Его основную характеристику он видел в том, что субъект идентифицирует себя с мотивами предпочитаемой альтернативы действия. По существу, он подтвердил результаты, полученные Ахом и Мишоттом.

Для американской психологии характерным было то, что после феноменологического расцвета в трудах Уильяма Джеймса проблема воли если и рассматрива-

лась при случае, то уже в бихевиористской трактовке. Это относится, в частности, к книге Ф. У. Ирвина (Irwin, 1971) «Intentional behavior and motivation —A cognitive view». В ней убедительным образом доказывается, что наблюдатель, обладающий знанием о ситуации, действии и его исходах, может сделать вывод о выборе действия и тем самым о намерении действующего субъекта. Аналогичным образом в своем эссе «From acts to dispositions» Джонс и Дэвис (Jones, Davis, 1965) проанализировали психо-логику, в соответствии с которой наблюдатель делает выводы не о намерениях, а о личностных диспозициях, т. е. приписывает действующему субъекту мотивы (см. главу 13).

В Германии результаты исследований воли обобщил йоханнес Линдворски (1875-1939) (Lindworsky, 1923,3-е изд.). Как и Зельц (Selz, 1910), он, основываясь отчасти на наблюдениях, отчасти на повторном анализе результатов Аха, усомнился в том, что интенсивность волевого акта повышает качество реализации намерения; не интенсивность воли, а «поддержание актуальности задания во время его выполнения» и «отсутствие насильственного вмешательства какого-либо намерения» играют здесь решающую роль (Lindworsky, 1923, S. 94).

Из учеников Аха следует упомянуть также Хиллгрубера, Дюкера и Мирке. Хилл-грубер (Hillgruber, 1912) указал на существование так называемого «мотивационно-го закона трудности» в виде «участия воли в продолжении работы». Суть этого закона состоит в том, что если увеличивается трудность работы (перестановка слогов при очень кратком предъявлении), то улучшаются и средние результаты. Хиллгру-бер объяснил этот результат большим волевым напряжением. Дюкер (Diiker, 1931, 1975) продемонстрировал аналогичные результаты «реактивного повышения напряжения». В том же теоретико-волевом смысле следует понимать и более позднюю теорию целевой установки Локе (Locke, 1968), согласно которой с повышением целевой установки, как это ни парадоксально на первый взгляд, достигаются и лучшие результаты. Наконец, Мирке еще в 1955 г. написал книгу, в заглавии которой встречается слово воля: «Воля и достижения» (Mieske, 1955).

Это было последнее упоминание о воле на протяжении долгого периода. Но времена меняются (см; главу 6), и понятие воли вновь стало важным. Так, Куль (Kuhl, 1983) обнаружил индивидуальные различия в способности защищать реализуемое намерение от прочих конкурирующих намерений или от погружения в размышления о неудавшемся действии. Участвующие в этом процессы он обобщил в понятии «контроль над действием». Тем самым если и не сам волевой акт, то волевая эффективность «детерминирующей тенденции» вновь вернулась в повестку дня психологических исследований. Теоретико-волевой аспект исследований Вюрпбург-ской школы снова стал актуальным. Это относится также, как мы увидим ниже, к «волевому акту», образованию намерений, переходу от мотивационной фазы к волевой и инициированию намеченного действия.

Разработка проблем в теории инстинктов

Мы уже отмечали, что еще Джеймс ввел инстинкт в качестве объяснительного понятия, но применял его к очень ограниченному числу форм поведения, отделяя от инстинкта чувства, привычки и, конечно же, волевые действия. Джеймс опреде-

лял инстинкт как «способность производить определенные законченные действия без предварительного плана и обучения» {James, 1890, v. П, р. 383). При этом он отмечал обязательность наличия раздражителя, который на основе имеющейся нервной структуры приводит в действие автоматически протекающее поведение. Вынужденное автоматическое реагирование на сложившуюся ситуацию хорошо иллюстрируется известным высказыванием о наседке;

«Наседке показалось бы, вероятно, диким само предположение, что в мире имеется существо, для которого гнездо, полное яиц, не является таким же привлекательным и весьма пригодным для длительного-времяпрепровождения объектом, каким оно является для нее» (ibid., p. 387).

В отличие от Джеймса работы Дарвина не оказали большого влияния на трактовку инстинкта Вундтом, который сближал инстинкт с побуждением и целенаправленным поведением. Согласно Вундту, инстинктивные действия восходят к более ранним, но со временем автоматизировавшимся волевым действиям.

Подлинным родоначальником исследования мотивации с позиций теории инстинктов был переехавший в США английский ученый Уильям Мак-Дауголл (1871-1938). В начале своего жизненного пути он находился под влиянием как континентальной психологии с ее интроспективным анализом феноменов воли, так и дарвинистского учения с его концепцией наследуемых поведенческих тенденций, Колеблясь между этими двумя направлениями, он был, пожалуй, наиболее влиятельным «стрелочником» англосаксонской психологии мотивации XX столетия. В своей широко известной книге 1908 г. (называвшейся «Введение в социальную психологию», но в действительности посвященной психологии мотивации и выдержавшей более 30 изданий) он выступил против анализа воли, проводившегося в рамках континентальной психологической традиции, в пользу теоретико-инстинктивного способа изучения этого явления. Тем самым он «перевел стрелку» с рельсов воли на рельсы мотивации. Во введении к своей книге 1908 г. он писал:

«Я просто подытожу работу, проведенную для решения этого вопроса в девятнадцатом веке, и сделаю это следующим образом. На протяжении этого века большинство представителей социальных паук принадлежали к двум партиям — с одной стороны стояли те, кто вместе с утилитаристами сводили все мотивы к поиску удовольствия и избеганию боли, с другой — те, кто, отказавшись от гедонистической доктрины, искали источник поведения в некоей смутной интуитивной способности, инстинкте или чувстве. К концу века доктрины обеих этих партий были сочтены ошибочными; однако никакой удовлетворительной замены им найдено не было, и большинство психологов не могли предложить ничего лучшего, чтобы заполнить эту пустоту, чем просто слово "воля" или фразы типа "тенденция идей к самореализации". С другой стороны, Дарвин в "Происхождении человека" впервые сформулировал действительную концепцию человеческих мотивов и показал тот путь, по которому мы должны идти, опираясь главным образом на методы сравнительной и естественной истории, если хотим прийти к более полному пониманию этих мотивов» (McDougall, 1908, р. 14).

Впрочем, Мак-Дауголл исключил волю не полностью. Он посвятил ей целую главу своей книги, в которой речь идет о том, как в случае конфликта мотивов не оказаться во власти простого гедонизма, что неизбежно вытекало из дарвинистского

взгляда и подлежало критике. Полемизируя с Вундтом и Джеймсом, он отказался от подавления конкурирующего мотива в качестве принципа волевого решения в пользу усиления одного из двух конкурирующих мотивов посредством добавочного импульса, исходящего из мотивационной системы самоуважения (system of self-regarding sentiment). Комментируя проблему принятия решения, он определял волю

«как поддержку или подкрепление желания или когнитивного элемента импульсом, исходящим из системы чувства самоуважения е- (1908, р. 249).

Итак, при рассмотрении функции решения, приписываемой мотивационной системе самоуважения, позиция Мак-Дауголла совпадает с центральным пунктом психологии воли Аха и Мишотта; тесной связью воли с Я. Правда, это осталось единственной точкой их соприкосновения. Многочисленные направления психологии Я, возникшие с тех пор и играющие сегодня очень большую роль (см. главу 15), рассматривают Я главным образом в контексте процессов мотивации, но не воли.

«По сути, Мак-Дауголл был неудовлетворен интроспективными исследованиями сознания своего времени. Он хотел изучать реальные действия и поступки людей, опираясь при этом на надежные филогенетические основы поведения, которые он видел в инстинктах. Определял он их следующим образом: "...наследуемая или врожденная предрасположенность, определяющая способность ее обладателя воспринимать и обращать внимание на определенный класс объектов, эмоционально возбуждаться конкретным качеством одного из таких объектов и действовать по отношению к ному конкретным образом или по крайней мере испытывать побуждение к такому действию"» (McDougall, 1908, р. 25).

Подобное толкование достаточно сложно. Инстинкты врождены, они обладают побудительной (энергетический аспект) и управляющей функциями, они содержат в упорядоченной последовательности процессы переработки информации (познавательный аспект), эмоционального возбуждения (эмоциональный аспект) и готовности к моторным действиям (двигательный аспект). Мак-Дауголл первоначально составил список из 12 инстинктов, а Затем несколько расширил его (подробнее см. главу 3). Позднее он заменил «инстинкты* менее определенным понятием «склонности» (propensities), уже не сводившимся к представлению о стереотипном протекании действий. Его содержание в основном определялось тенденцией к целенаправленной активности;

«Склонность определяется предрасположенностью, функциональным единством общей душевной организации, и именно последняя, будучи возбужденной, порождает активную устремленность, усилия, импульс или энергичные движения к некоей цели» (McDougall, 1932, р. 118).

Появлению работы Мак-Дауголла 1932 г. предшествовала известная дискуссия 20-х гг. об инстинктах, одна из немногих крупных дискуссий, которые когда-либо широко велись в психологии. Начало этой дискуссии положил Уотсон, еще в 1913 г. выдвинувший требование ограничить психологию исследованием того, что можно зарегистрировать при внешнем наблюдении. Широкое распространение теории инстинктов Мак-Дауголла привело к тому, что многие психологи объясняли всевозможные виды поведения только соответствующими инстинктами. Бернард, пересмотревший в 1924 г. литературу, посвященную инстинктам, обнаружил не менее

14 046 определений этого термина! Нельзя не согласиться с его мнением, что при столь неоднозначном употреблении слова легко впасть в ошибку «порочного круга», и в этом случае понятие потеряет свое объяснительное значение.

Мак-Дауголл выступал против такого расширения исследования инстинктов, его окончательный перечень содержал не более 18 «склонностей» (McDougall, 1932). Через несколько лет дискуссия об инстинктах, так и не приведшая к ясному решению, перестала вызывать интерес (см.: Krantz, Allen, 1967). Влияние Мак-Дау-голла наиболее сильно сказалось в двух заметных областях исследований мотивации. Во-первых, его работы дали новый импульс развитию проблемы в русле теории личности, обосновав необходимость включения в понятие личности тех или иных мотивационных характеристик. Показательны в этом отношении теория черт Оллпорта (Allport, 1937), выполненные в Германии работы Лерша (Lersch, 1938), а также исследования Мгоррея (Murray, 1938), чьи взгляды типичны для представителя психологии мотивации в узком смысле.

Во-вторых, Мак-Дауголл способствовал разработке серьезного функционального анализа инстинктов, заложил основы сравнительного изучения поведения животных (этологии). Заслуга же осуществления такого анализа принадлежит прежде всего Конраду Лоренцу (Lorenz, 1937; 1943), критиковавшему положения теории инстинктов Мак-Дауголла за их неопределенность и ограничившему понятие инстинктивного поведения врожденными двигательными координациями, т. е. инвариантными звеньями, присутствующими в цепи целенаправленного поведенческого акта вплоть до «завершающего действия». Именно это последнее звено является инстинктивным действием в узком смысле слова, оно управляется центральной нервной системой всегда одинаково и жестко. «Завершающее действие», если можно так сказать, разрешается через «врожденный пусковой механизм». Предшествующие же звенья могут изменяться в соответствии с характеристиками ситуации, и чем ближе звено к началу акта, тем более оно подвержено научению, особенно начальная фаза, так называемое поисковое поведение. Было установлено, что для определенных инстинктивных действий (таких, как следование за предметом у серых гусят во время короткой сенситивной фазы в раннем онтогенезе) любой объект может стать побуждающим ключевым раздражителем («запечатлеться»).

Интенсивное изучение некоторых видов животных позволило выявить ключевые раздражители, которые приводят в действие определенные инстинкты. Если же эти раздражители долго не появляются, инстинктивные последовательности поведенческих актов могут протекать и без них как так называемые «холостые действия».

Результаты исследований позволили выделить две характеристики инстинктивных поведенческих актов; во-первых, их стереотипность и независимость от научения, во-вторых, задействованность в их возбуждении внутренних процессов, проявляющихся в виде готовности, которая со временем возрастает. Механизм действия внутренних процессов Лоренц (Lorenz, 1950) представил в виде «психогидравлической» модели мотивационного процесса (которая, впрочем, близка ранним взглядам Фрейда (Freud, 1895)). Каждому инстинкту Лоренц приписывал специфичную для данного действия энергию, которая постоянно возобновляется

и заполняет некий резервуар. В противовес прежним взглядам, согласно которым инстинктивное действие всегда следует за внешним раздражителем, Лоренц утверждал, что протекание определенных инстинктов вообще не требует наличия внешних ключевых раздражителей («реакции в пустоту»).

Николаус Тинберген (удостоенный, как и Лоренц, в 1973 г. Нобелевской премии в области медицины), продолжавший и развивавший положения Лоренца, определяет инстинкт следующим образом:

«Я хотел бы предварительно определить инстинкт как иерархически организованный

нервный механизм, который восприимчив к некоторым подготавливающим, запускающим и направляющим импульсам как внешней, так и внутренней природы и который реагирует на эти импульсы координированными движениями, способствующими сохранению индивида и вида* (Tinbergen, 1951, р. 112).

«Механизму» здесь противопоставляются «импульсы», которые выполняют собственно мотивирующую функцию, т. е. активизируют инстинкты.

Этология стоит в стороне от психологии мотивации. Однако она вновь и вновь привлекает внимание ученых, занимающихся вопросами мотивации. Интерес к ней связан прежде всего с двумя проблемами. Во-первых, с этологической критикой лабораторного эксперимента по психологии научения, поскольку исследуемые животные помещаются во время такого эксперимента не в естественное для них окружение, а в искусственную обстановку, сильно ограничивающую возможности животного. Во-вторых, с многочисленными попытками использовать данные этологии при объяснении поведения человека (Eibl-Eibesfeldt, 1973, 1984). Критику со стороны психологии мотивации вызвали уже попытки Лоренца (Lorenz, 1966) распространить на человеческое поведение понимание агрессии, как оно представлено в теории инстинкта (см. главу 10). Основываясь на своей психогидравлической модели энергии инстинкта, Лоренц утверждает, что в организме человека постоянно вырабатывается один из видов энергии агрессии. Если эта энергия время от времени не разряжается в безвредной, замещающей агрессивность активности, ее накопление может стать опасным. (Более подробное освещение трактовок инстинкта в этологии можно найти в работах: Cofer, Appiey, 1964; Eibl-Eibesfeldt 1975; Hess, 1962; Hinde, 1974.) Критическое рассмотрение истории экспериментального изучения животных в лаборатории и влияния на эти изыскания трудов Дарвина осуществил Бойс (Воусе, 1976). Современная этология объясняет соответствие поведения тем или иным особенностям ситуации с помощью нейрофизиологических конструктов и моделей (которые отчасти имеют формальный системно-теоретический характер).

Теоретико-личностное направление разработки проблем мотивации

В рамках исследований личности ученые подходят к проблеме мотивации исключительно в аспекте психологии человека. При этом мотивация трактуется либо как ключ к описанию и более глубокому пониманию личности и индивидуальных различий (линия психологии личности), либо как процесс, которым объясняется

актуальное поведение и лишь отчасти связанные с ним индивидуальные различия (линия психологии мотивации, а также когнитивной психологии).

Основоположником этого направления был, как мы уже говорили, Зигмунд Фрейд (1856-1939). Усилия Фрейда были направлены на объяснение казавшихся непонятными поступков, для чего использовалось клиническое наблюдение, а также методика провоцирования и истолкования странных, необычных содержаний сознания. Он был убежден, что выявил скрытые, неосознанные процессы, которые управляют деятельностью и определяют содержание сознания. Фрейд видел в «бессознательном» непрерывную динамику конфликтующих между собой влечений, которые не только получают свае завуалированное выражение в поведении и сознательном переживании, но и дают нам ключ к объяснению деятельности.

Взгляды Фрейда пронизаны биолого-эмпирическим детерминизмом Дарвина, подтверждение которому австрийский ученый усматривал в успехах медицины своего времени. Душевную жизнь уже нельзя было объяснять с помощью элементарного интроспективного анализа содержания сознания, чем занималась современная ему психология. Следовало вскрыть ту биологически-витальную динамику влечений, которая лежит в основе поведения всех живых существ. В этом и состоят, собственно, действующие в неразрывной последовательности психические процессы, т. е. бессознательное. В потоке сознания бессознательные процессы не составляют исключения, напротив, содержание сознания представляет собой фрагментарное и видоизмененное производное от непрерывной деятельности бессознательного. В основе такой деятельности лежит не пассивное реагирование организма па воздействия окружающей среды, а активная, направленность, силы и конфликты, присущие живому существу. В данном случае на Фрейда если и оказала влияние современная ему психология, то, скорее всего, это была концепция Франца фон Брентано, которого Фрейд мог слушать в Вене. Брентано в отличие от Вунд-та видел движущие силы душевной жизни в интенционально направленных на предметы «актах». Представители Вюрцбургской школы, к которым примкнул Ах, также все больше склонялись к этой точке зрения и оспаривали правомерность позиции Вундта.

Анализ истерии и других неврозов нужен был Фрейду не только для того, чтобы раскрыть влияние бессознательных процессов, но и для того, чтобы выявить их, «ввести в сознание», И если сначала он пользовался гипнозом, то позднее этот метод сменило толкование сновидений (Freud, 1900) и свободных ассоциаций. Единственное, что не изменилось, — остроумные рассуждения, связывавшие (вполне в духе психологии поведения) исходные условия с последующими событиями через различные гипотетические промежуточные процессы. Фрейд проявлял при этом большую гибкость мышления и искреннюю готовность к коррекции своих взглядов.

Теория мотивации в ее окончательном виде была сформулирована Фрейдом только в 1915 г. в труде «Влечения и их судьбы», хотя основные положения уже можно найти в вышедшем в 1895 г. «Проекте психологии». Согласно этой теории, «психический аппарат» должен прежде всего справляться не с внешними, а с внутренними раздражителями, от которых нельзя уклониться, так как они возникают в самом организме. Потребности той или иной части организма постоянно порождают энергию раздражения, которая аккумулируется и от которой требуется «избавиться».

«Нервная система — это аппарат, функцией которого является устранение накопившегося раздражения, снижение его до возможно более низкого уровня, а если бы это было реально — то и поддержание в организме полного отсутствия такового» (1915, S.213).

О фрейдистской теории мотивации дает представление модель редукции влечения (она близка уже обсуждавшейся отологической модели, и, как мы увидим впоследствии, с ней же в своей основе связана линия психологии научения, к которой относятся ассоциативные исследования мотивации). Модель редукции влечения построена на гомеостатическом и гедонистическом представлениях. Согласно первому из них, организм в тем более уравновешенном состоянии, чем ниже уровень накопившегося раздражения. Согласно второму, всякое снижение этого уровня сопровождается чувством удовлетворения, всякое повышение — чувством неудовлетворения. Иными словами, активность психического аппарата подчинена принципу удовольствия—неудовольствия (Lust-Unlust'Prinzip).

Понятие «влечение», по Фрейду, отражает двойственность тела и духа, объединяет между собой органическое (а именно энергию) и психическое (аффект) представления. Кроме того, в каждом влечении различаются четыре аспекта. Фрейд пишет:

«Если мы от биологического начала перейдем к рассмотрению душевной жизни, то "влечение" явится мам как понятие, пограничное между душевным и соматическим, как психическая представленность раздражений, имеющих внутреннее телесное происхождение и распространившихся в область души, как мера необходимой работы, которая налагается на душевное вследствие его связи с телесным.

Уточним некоторые термины, которые употребляются в связи с понятием влечения: напряжение, цель, объект, источники.

Под напряжением пленения понимают его моторный момент, сумму сил или меру усилий, которой оно соотиетствуст.

Целью влечения всегда является удовлетворение, которое может быть достигнуто только путем устранения раздраженного состояния источника влечения.

Объект влечения — это то, в чем или посредством чего влечение может достигнуть своей цели. Это наиболее изменчивый компонент влечения, связанный с ним не происхождением, а лишь пригодностью для его удовлетворения.

Под источником влечения понимают тот соматический процесс в органе или части тела, раздражение от которого представлено в душевной жизни как влечение» (1915, S. 214-215).

Как уже отмечалось, душевная жизнь в понимании Фрейда — это динамика конфликтов; именно поэтому ему близки дуалистические принципы, свидетельством чего является его классификация мотивов. Над классификацией Фрейд работал постоянно, но не стремился завершить ее. И если в сочинении 1915 г. он противопоставил потребности Я или «самосохранения» (например, потребность в пище) и сексуальные влечения (либидо), то позднее, под впечатлением событии Первой мировой войны, он заменил первые на потребности в агрессии. Однако его основные исследовательские интересы всегда были сосредоточены на очень широко трактуемых сексуальных влечениях. В заключительный период своего творчества Фрейд пришел к противопоставлению антагонистических влечений: жизни (эрос) и смерти (танатос).

Мы не будем в этой работе воспроизводить все, подчас весьма спекулятивные, теоретические построения Фрейда. Ограничимся лишь рядом важнейших положений его теории, теми из них, которые оказали влияние на дальнейшее развитие исследований мотивации.

Первое. Влечения могут проявлять себя по-разному. Если при большой интенсивности влечения отсутствует объект, необходимый для его удовлетворения, то не осуществившиеся желания'входят в сознание в виде представлений о прежнем удовлетворении влечения. Это положение оказало решающее влияние на более поздние попытки измерения мотивации (Murray, 1938; McClelland et al., 1953). Влечения могут смещаться на другие объекты, они могут сублимироваться (т. е. внешне направляться на несексуальные цели) и, наконец, вытесняться. В последнем случае они оказывают скрытое влияние на переживания (проявляется в содержании сновидений) или на поведение (проявляется в ошибочных действиях или невротических нарушениях).

Второе. В теоретических построениях Фрейда душевная жизнь, понимаемая как постоянный конфликт противоречивых тенденций внутри личности, предстает в виде иерархии трех механизмов. Поиску удовлетворения Оно противостоит моральный контроль Сверх-Я, а примирением их через достижение компромисса занимается механизм приспособления к реальности Я.

Третье. Взрослая личность есть результат истории влечений, причем особое значение имеет детство. Препятствия, возникающие на пути удовлетворения влечений, особенно в раннем детстве, имеют серьезные последствия и причиняют сильный ущерб способности человека работать и любить. С помощью психоаналитических терапевтических приемов причины нарушений развития, коренящиеся в раннем детстве, могут быть выявлены и в какой-то степени устранены.

Четвертое. Развитие влечений проходит несколько психосексуальных фаз в соответствии со сменой так называемых эрогенных зон (чувствительных участков кожи вокруг различных отверстий на теле). На каждой из фаз доминирует определенная эрогенная зона, ее раздражение доставляет максимальное чувственное удовлетворение. Порядок смены эрогенных зон следующий: рот (оральная фаза: сосание, глотание, кусание), задний проход (анальная фаза: выделения кишечника), половые органы (фаллическая и генитальная фазы: мастурбация, гомосексуальные и гетеросексуальные половые связи). Развитие влечения может задержаться на одной из фаз (явление фиксации). Травмирующие переживания могут отбросить развитие на более ранние стадии (регресс).

Пятое. Ход развития влечений подобен развитию действия в драматической пьесе для трех персонажей: супружеской пары и любовника. В роли последнего выступает ребенок, который стремится к сексуальным отношениям с родителем противоположного пола (эдипов комплекс) и наталкивается при этом на сопротивление и угрозы со стороны родителя одного с ним пола. При нормальном развитии конфликт разрешается путем идентификации с родителем одного с ребенком иола. Это разрешение ведет к усвоению уже в раннем детстве моральных норм, отождествляемых с одним из родителей, и тем самым к образованию совести Сверх-Я как механизма, контролирующего поведение личности.

Три последних положения о значении раннего детства в развитии влечений, о возможных опасностях на пути этого развития и о социализирующем влиянии личностных взаимодействий в семье до сих пор заметно сказываются на теории и исследованиях в области развития личности и генезиса мотивов. Статично-описательный анализ компонентов в исследовании мотивации благодаря Фрейду был дополнен динамическим аспектом рассмотрения вопроса. Детальную оценку произведений Фрейда и их значения для развития теории мотивации дал Рапапорт (Rapaport, 1959,1960). Томан (Toman, 1960a, b) осуществил дальнейшую разработку психоаналитической теории мотивации, прежде всего таких ее аспектов, как периодизация, развитие и история мотивов.

Разумеется, в начале XX столетия существовали личностно-теоретические учения и вне рамок психоанализа, в так называемой «академической психологи», как говорили психоаналитики. Здесь можно снова упомянуть Аха (Ach, 1910), который довольно опрометчиво связывал индивидуальные различия, наблюдавшиеся в его экспериментах по психологии воли, с типами темперамента.

Более успешным и влиятельным в качестве теоретика личности был Курт Левин (1890-1947), причем не в смысле дифференциальной психологии, а в общепсихологическом смысле. Как уже было сказано, Левин еще в своей диссертации обратился к исследованиям Аха и критически пересмотрел его анализ волевого акта. Не приняв аховского понятия детерминирующей тенденции, Левин позднее стал говорить (Lewin, 1926) о «квазипотребностях». Может показаться, что эта перемена понятия не должна изменить обозначаемого этим понятием содержания. Однако, оглядываясь назад, мы должны сделать вывод, что вместе с понятием изменилось и анализируемое содержание. Подразумеваемое понятием «детерминирующая тенденция» волевое содержание превратилось в проблему мотивации, или, точнее говоря, различие мотивационного и волевого содержания снова исчезло из виду и остается затушеванным вплоть до сегодняшнего дня.

Вместе со своими учениками Левин предпринимает многочисленные исследования по «психологии действий и аффектов». Некоторые из его экспериментальных парадигм до настоящего времени сохранили свое значение стандартных процедур исследования мотивации. Прежде всего это относится к анализу уровня притязаний (Норре, 1930; Jucknat, 1938). Некоторые из этих вопросов, как, например, проблема замещающей деятельности, были непосредственно связаны с положениями теории Фрейда. Вероятно, влияние Фрейда было более значительным, чем это признает сам Левин, критиковавший объяснение Фрейдом поведения через анализ событий прошлой жизни.

В отличие от Фрейда Левин стремился объяснить поведение, исходя из возникшего на данный момент актуального поля психологических сил. В своей теории поля он сравнивает психологические силы с векторами, исходящими от объектов и областей окружающего мира и обладающими побудительным характером (валентностью). Эти силы воздействуют на личность и определяют ее поведение. Положения теории ноля Левин пытался изложить с помощью топологических (позднее «годологических») понятий. Еще до создания теории поля как теории окружающей среды и помимо нее Левин разработал модель, в которой мотивация личности была представлена в виде скопления отдельных центральных и периферийных

областей (глубинных или поверхностных слоев). Каждая область представляет потребность или квазипотребность. В зависимости от состояния потребности (например, при возобновлении действия, оставшегося незавершенным) такая область представляет собой более или менее напряженную систему, стремящуюся разрядиться через исполнительные функции (например, моторику). Динамические Представления такого рода близки воззрениям Фрейда хотя бы тем, что общим основополагающим принципом мотивации и для Фрейда, и для Левина было восстановление нарушенного равновесия.

Деятельность, по Левину, является функцией личности и воспринимаемого окружения: V=/(P,V). Тем самым он (Lewin, 1931b), возможно, впервые сформулировал принцип взаимодействия личности и ситуации (см. главу 1). Правда, в дальнейшем его больше интересовало влияние изменений в ситуации на протекание деятельности, чем действие межличностных различий.

Посредством своей теории поля, излагаемой в терминах динамики, Левин стремился дать обобщенный «моментальный снимок» действия сил психологической «совокупной ситуации» (так называемого жизненного пространства). В эту ситуацию включены не только личность, но и воспринимаемое ею окружение, а деятельность выводится из игры сил как суммарный вектор. Дальнейшей разработке и дифференциации положений теории поля препятствовало, конечно, отсутствие конкретных измерительных методов, которые бы реально выявили и зафиксировали напряжения, силы, направления, валентности, области и расстояния.

Хотя теория поля Левина (Lewin, 1936:1963) как конкретная модель не имела большого влияния, его настойчивость при разработке понятий (например, побудительности) и при установлении отношений между функциями, его анализ ситуационных сил, который был расширен до типологии конфликтов, и в первую очередь создание разнообразных экспериментальных парадигм (таких, как уровень притязаний), сыграли большую роль в дальнейшем исследовании феноменов мотивации.

Работы Левина оказали влияние на различные направления изучения мотивации: на теории научения (через Толмена), на теории личности (через Оллпорта), но об этом речь пойдет дальше. Труды Левина имели большое значение и для формирования взглядов представителей психологии мотивации в узком смысле, а именно для исследования мотивации в теории личности: Мюррея — в 1930-е гг., Аткинсона — в 1950-е гг., Врума — в 1960-е гг.

Линия психологии мотивации в узком смысле

Начнем с рассмотрения работ Врума, так как именно в них, несмотря их на более позднее по сравнению с исследованиями Мюррея и Аткинсона появление, непосредственно прослеживается влияние Левина (а также Толмена). К началу 1960-х гг. накопилось большое количество данных по психологии труда: об удовлетворенности работой, ее выполнении и т. п. Так называемая теория инструментальности Врума (Vroom, 1964) была попыткой внести ясность в этот набор фактов. Основная мысль теории настолько очевидна, что можно лишь удивляться тому, почему она столь долго оставалась невысказанной. Действия и их результаты, как правило, имеют ряд последствий, которые выступают для субъекта как обладающие

большей или меньшей привлекательностью. Последствия действия предвосхищаются и мотивируют деятельность. Другими словами, деятельность направляется инструментальностыо, в силу которой наступают желательные и не наступают нежелательные последствия.

, Показательно, что эта простая мысль до сих пор игнорируется в лабораторных исследованиях по психологии мотивации. Ведь действия испытуемого в лабораторном эксперименте лишены для него последствий (за исключением того факта, что испытуемые могут помочь руководителю эксперимента или науке добыть новые сведения или они получат за свое участие небольшую плату). В реальных же жизненных ситуациях, таких как профессиональная деятельность, многое зависит от собственных действий индивида и их результатов.

Согласно теории инструментальности, в первую очередь необходимо выявить индивидуальные валентности (побудительность, по Левину) субъективно возможных последствий действий и умножить их на так называемый показатель инструментальности. Показатель характеризуется степенью ожидания того, что результат действия будет иметь или исключать соответствующие последствия (во втором случае инструментальность негативна). В сумме произведения валентности и инструментария каждого следствия дают общую инструментальную валентность возможного результата действия, который мотивирует действие, если субъективная вероятность успеха в достижении его цели достаточно велика. Таким образом, теория инструментальности Врума представляет собой детализацию модели ожидаемой ценности, намеченной в общих чертах Левином и Толменом (Lewin, Dembo, Festinger, Sears, 1944; Tolman, 1932).

Ключевой фигурой в исследованиях мотивации в рамках теории личности является другой представитель психологии мотивации в узком смысле — Мюррей, поскольку именно в его работах были объединены взгляды Дарвина, Мак-Даугол-ла и прежде всего Фрейда. В своей книге 1938 г. «Исследования личности» Мюррей, сблизив понятие потребности с психоаналитическим пониманием проблемы, содержательно отграничил друг от друга около"36 различных потребностей (см. главу 3), определил соответствующие потребностям побудительные условия ситуации (так называемое давление ситуации), построил многочленную таксономию релевантного мотивации поведения, разработал опросники (или шкалы оценок) для выявления индивидуальных различий в мотивах и апробировал их благодаря помощи 27 сотрудников, применявших при работе с испытуемыми не только эти опросники, но и интервью, клинические тесты, экспериментальные исследования (уровня притязаний) и т. д.

Тем самым Мюррей подготовил почву для прорыва, осуществленного в 1950-х гг. Мак-Клелландом и Аткинсоном. Им удалось более четко выделить один мотив — мотив достижения; кроме того, они на основе ТАТ («Тематического апперцептивного теста») Мюррея разработали и валидизировали методику измерения индивидуальных различий. Возможность заранее выявить индивидуальные различия мотивов открыла путь интенсивным исследованиям, охватившим разнообразные проблемы мотивации. Наряду с мотивом достижения были выделены и измерены Другие мотивы — такие, как аффилиация и власть. Более подробно об этом речь пойдет в следующих главах.

Мак-Клелланд был учеником Халла, виднейшего теоретика научения. Это об стоятельство оказалось решающим для дифференциации потребности, понимавшейся прежде в исследованиях мотивации в рамках теории личности как нечто единое. Левин понимал под «потребностью» существующую на данный момент силу (или некоторую напряженную внутриличностную систему); возникновение этой силы или ее диспозициональный характер его не интересовали. Для Мюррея потребность была, скорее, устойчивой величиной, характеризующей индивидуальность (в смысле определения мотива). Мак-Клелланду также не удалось создать теорию, которая бы, как позднее теория Аткинсона (Atkinson, 1957, 1964), позволила четко разделить мотив и мотивацию, но он ближе других исследователей подошел к созданию такой теории, объединив элементы теории ассоциаций, концепции ожидания и гедонистический принцип. О близости этой позиции к взглядам Халла можно судить по определению мотива, данному Мак-Клелландом в его работе 1951 г.

«Мотивом становится сильная аффективная ассоциация, характеризующаяся предвосхищением целевой реакции и основанная на прошлой ассоциации определенных признаков с удовольствием или болью» (McClelland, 1951, р. 466).

Два года спустя Мак-Клелланд (McClelland et al., 1953) добавил к своей теоретической схеме еще один заимствованный из психологии восприятия компонент: модель уровня адаптации Хелсона (Helson, 1948). Объединение этих положений должно было, по мысли Мак Клелланда, создать психологическую основу для изучения развития мотивов в течение жизни. Главная мысль состоит в следующем. Организм имеет некоторый (частью психофизически заданный, т. е. не приобретенный в ходе научения) уровень адаптации к раздражителям различных классов или к особенностям ситуации, которые воспринимаются как «нормальные» и нейтральные. Отклонения от этого уровня адаптации переживаются как эмоционально положительные события, пока они не переходят известного предела, за которым они уже сопровождаются нарастающим неудовольствием. В ходе развития такие аффективные состояния и их смена оказываются связанными с требованиями и условиями конкретных ситуаций, которые при повторении вновь вызывают нечто из первоначальной аффективной ситуации. Таким образом, мотивация понимается как воссоздание некоторого уже пережитого ранее изменения в вызывающей аффект ситуации.

Мак-Клелланд пытался охватить в своем определении мотива три параметра мотива и мотивации: это — генезис мотива, мотив как приобретенная индивидуальная диспозиция и возбуждение мотива как актуальная мотивация. Вследствие этого определение, сформулированное Мак-Клелландом и его соавторами (McClelland, Atkinson, Clark, Lowell, 1953, p. 28), оказалось довольно сложным.

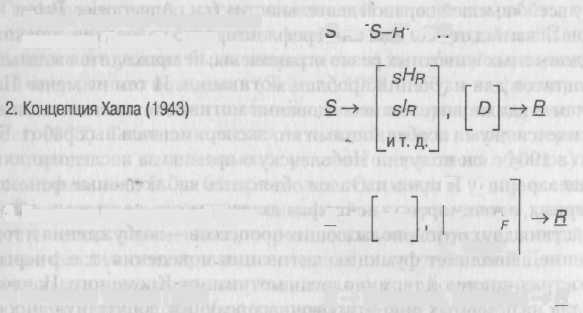

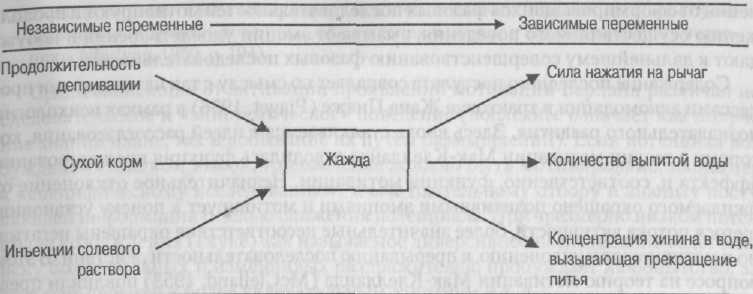

«Наше определение мотива таково: мотив представляет собой воссоздание по ключевым признакам изменений в аффективной ситуации. Слово "Bocco3flaf me" в этом