- •Глава 1. Исследование мотивации: проблемы и подходы ...............25

- •Глава 2. Основные направления в исследовании проблем мотивации.....54

- •Глава 3. Мотивация в теориях черт ................................ 108

- •Глава 4. Ситуационные детерминанты поведения..................... 150

- •Глава 5. Ожидание и привлекательность как детерминанты мотивации . . . 222

- •Глава 6. Волевые процессы: реализация интенций....................304

- •Глава 7. Тревожность............................................350

- •Глава 8. Мотивация достижения................................... 367

- •Глава 9. Оказание помощи........................................443

- •Глава 10. Агрессия ..............................................485

- •Глава 11. Социальные связи: мотивация аффилиации и мотивация близости ......................546

- •Глава 12. Мотивация власти ......................................575

- •Глава 13. Приписывание причин: теория каузальной атрибуции ........615

- •Глава 14. Атрибуция деятельности достижения ......................668

- •Глава 15. Дальнейшие перспективы развития психологии мотивации .... 717

- •Глава 1 Исследование мотивации проблемы и подходы

- •Глава 2 Основные направления в исследовании проблем мотивации

- •Глава 3 Мотивация в теориях черт

- •Глава 4 Ситуационные детерминанты поведения

- •Глава 5 Ожидание и привлекательность как детерминанты мотивации

- •Глава 6 Волевые процессы реализация интенций

- •Глава 7 Тревожность

- •Глава 8 Мотивация достижения

- •Глава 9 Оказание помощи

- •Глава 10

- •Глава 11

- •Глава 12

- •3. Деятельность власти

- •4. Моральность цели

- •Глава 13

- •Глава 14

- •Глава 15

Глава 15

Дальнейшие перспективы развития психологии мотивации

Внутренняя и внешняя мотивация

Совершенно очевидно, что поведение описывается как мотивированное либо «изнутри» (интринсивно), либо «извне» (экстринсивно). Это противопоставление почти столь же старо, как и сама экспериментальная психология мотивации. Оно становится актуальным во всех тех случаях, когда исследователи, с определенным успехом сосредоточив свои усилия на изучении таких видов поведения, которые служат удовлетворению физиологических потребностей или избеганию негативных физиологических состояний, стараются объяснить все поведение, его изменения (научение) и лежащую в его основе мотивацию внешними последствиями поведения, играющими роль подкреплений, — вознаграждением, отсутствием вознаграждения и наказанием. Подобное чисто инструментальное понимание, в конечном счете сводящее поведение лишь к обслуживанию организма, вынужденного восстанавливать нарушенный гомеостаз, всегда вызывало возражения, особенно когда данные, полученные при работе с животными, целиком переносились на человека.

По всей видимости, первое из этих возражений принадлежит Вудвортсу (Wood-worth, 1918), разработавшему теорию первичности поведения (behavior-primacy) с характерным для нее постулированием врожденных механизмов развития сенсорных, моторных и когнитивных способностей. Такого рода механизмы приводятся в действие влечениями типа любопытства или самоутверждения по мере их развития; их активность уже сама по себе приносит субъекту удовлетворение. Развившаяся и мотивированная таким образом активность может служить удовлетворению физиологических влечений, но, только «побуждаемая собственным влечением, она может протекать свободно и эффективно» (ibid., p. 70). Достаточно близок к этому представлению и оллпортовский принцип функциональной автономии (Allport, 1937), согласно которому первоначально инструментальные действия могут приобретать самостоятельную (интринсивную) привлекательность.

Вторая атака, почти бунт, направленная против экстринсивного понимания поведения последовала в 1950-е гг., когда благодаря работам Халла и Скиннера объяснение поведения исключительно внешними подкреплениями достигло своего апогея. У крыс и у обезьян открывались все новые типы поведения, которые не приводили к редукции влечений, но явно подкрепляли сами себя, поскольку в процессе их осуществления или ради достижения возможности их осуществить под-

опытное животное вполне успешно научалось достаточно сложным навыкам (см. главу 4). В этой связи Харлоу (Harlow, 1950, 1953) постулировал, например, существование «манипулятивного влечения», Монтгомери (Montgomery, 1954; Welker, 1956) — «исследовательского влечения», а Батлер (Butler, 1953,) —влечения к «зрительному обследованию». Никто, пожалуй, не связывал с этим прорывом в психологии мотивации к внутренне регулируемому поведению столько надежд, как Зигмунд Кох, великий методологический скептик психологии. В 1956 г. он писал:

«По-видимому, наиболее привлекательной особенностью этих исследований является все возрастающий интерес к феноменам, явно принадлежащим к категории "и себе и для себя" или к внутренне поддерживаемому многообразию, к феноменам, для объяснения которых не хватает ресурсов экстрипсишюй грамматики и'которые Moiyr быть отнесены к человеку, даже когда изучаются па животных. Конечно, я имею в виду работы по "исследовательским", "манипулятивным" влечениям и, "познавательной потребности"... Если бы меньше времени тратилось на постулирование новых влечений и больше, скажем, на сужение круга признаков, которые заставляют обезьян "решать" одни манипулятивные задачи и не "решать" другие, то это действительно привело бы пас к фактам, требующим "интринсишюй грамматики". Если бы больше усилий тратилось не на выяснение того, может ли рост стимуляции "подкреплять", а того, каковы конкретные свойства того повышения "стимуляции", которое действительно подкрепляет, то психология могла бы оказаться на пороге нового этапа своего развития» (Koch, 1956, р. 81, 82).

Различные концепции внутренней и внешней мотивации

До сих пор не существует единства взглядов по вопросу о том, чем различается внутренне и внешне мотивированное поведение, что подтвердили, например, материалы опроса, проведенного среди специалистов по психологии труда (см.: Dyer, Parker, 1975). Можно выделить, по меньшей мере, шесть различных концепций, выдвигающих на первый план разные аспекты различий или в поведенческих проявлениях, или в отношении основополагающих процессов. Общим для всех них является лишь понимание внутренне мотивированного поведения как совершающегося ради себя самого или ради тесно связанных с ним целевых состояний, а не просто как средства достижения инородной по отношению к такому поведению цели.

Влечения без редукции влечения

В первой концепции утверждается, что внутренне мотивированное поведение не направлено на удовлетворение физиологических потребностей типа голода, жажды и избегания боли. Наряду с этим постулируются вышеупомянутые дополнительные влечения (исследовательские, манипулятивные и т. п.), которые не подчиняются принципу восстановления организмом нарушенного гомеостаза. Подобные влечения не связаны с редукцией влечения, а значит, им можно инструментально выучиться и без такой редукции, что делает возможным наблюдение их проявлений во внешнем поведении.

Свобода от цели

Вторая концепция, родственная первой, рассматривает как внутренне мотивированную всякую представляющуюся бесцельной активность, не постулируя присущих только этой активности влечений или мотивов. Обширные области деятельности, особенно у подрастающего живого существа, например игра, создают впечатление «самоцельности» (аутотеличности — Klinger, 1971). По мнению Уайта (White, 1959), формы активности, направленные на получение индивидом наибольших эффектов при взаимодействии с окружением, принадлежат основному потоку поведения, лишь по необходимости прерываемому действиями, служащими редукции влечения. Основополагающей для такого рода активности он считает «мотивацию действенностью» (effectance motivation). При этом мотивирующим является ощущение эффективности (feeling of efficacy), а результатом активности — расширение разного рода компетентности. Из общей мотивации действенностью позднее выделяются более конкретные мотивы, такие как мотив достижения или самоутверждения. Такому пониманию соответствует и классификация Мак-Рейнолдса (MeReynolds, 1971), в которой в качестве критерия для различения используется инструментальность поведения. Согласно этой классификации, внутренне мотивированными являются лишь такие формы поведения, которые осуществляются только ради протекания самой деятельности. Внешне же мотивированным оказывается все, что направлено на достижение какого-либо конечного состояния или цели. Тем самым почти все виды действий, рассматриваемые в данной книге, связанные с достижениями, властью, аффилиацией, оказанием помощи, агрессией или с какими-то целями, должны считаться внешне мотивированными. Внутренне мотивированными, несущими удовлетворение сами по себе остаются лишь «развлекательные» виды деятельности, например игра и эстетическое переживание.

Оптимальный уровень активации или рассогласования

Согласно третьей концепции, то или иное поведение считается внутренне мотивированным при наличии регуляции, направленной на поддержание или восстановление некоторого оптимального уровня функционирования. Разрабатываемые в этом русле отдельные теоретические подходы отличаются друг от друга своей связью с исследовательскими традициями. Так, работа Хебба (Hebb, 1955) и более поздняя работа Фиске и Мадди (Fiske, Maddi, 1961), выполненные в русле теории активации центральных нервных процессов, выдвигают положения об «оптимальном возбуждении (optimalarousal)». В работах Ханта (Hunt, 1965,1971), выполненных в духе теории когнитивного развития Пиаже, анализируются психологические процессы и постулируются положения об «оптимальной рассогласованности» между текущим потоком информации и каким-либо стандартом (схемой, ожиданием, уровнем адаптации). И наконец, работы Берлайна (Berlyne, 1960,1967,1971) с их объяснительным понятием «потенциал возбуждения» объединяют в себе оба подхода и обращают внимание как на физиологические, так и на психологические процессы.

Позиции Хебба и Берлайна рассматривались в главе 4 (см. рис. 4.21). Если Хебб определяет оптимальное состояние, к достижению которого приводит поведение, на нейрофизиологическом уровне, через понятие среднего уровня активации,

то Берлайн делает это на психологическом уровне через понятие «средний потенциал возбуждения», т. е. через средний уровень рассогласованности потока входящей информации, что соответствует не среднему уровню активации (как у Хебба), а низкому. Когда оптимальная величина рассогласования превзойдена, то, с точки зрения Берлайна, степень рассогласования, а тем самым и повышенный уровень активации регулируются в сторону понижения посредством специфического обследования; если же она не достигается, то для повышения рассогласованности включается варьирующее обследование.

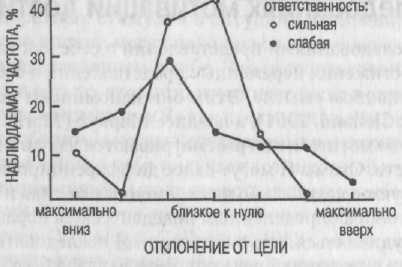

Оптимальное рассогласование как принцип внутренней мотивации фигурирует не только в подходах Берлайна и'Ханта, но и в близких им концепциях, авторы которых вместо рассогласования говорят о сложности в смысле отклонения потока стимуляции от ожидаемого; в этой связи следует упомянуть работы Дембера, Ирла (Dember, Earl, 1957) и Уокера (Walker, 1973). Сходные положения можно найти даже в первоначальном варианте теории мотивации Мак-Клелланда и его коллег (McClelland et al., 1953), согласно которой малые отклонения «восстановленных» ключевых стимулов от некоторого релевантного им уровня адаптации (Helson, 1964) приводят к положительным эмоциям и, следовательно, к поисковому поведению, а сильные отклонения — к отрицательным эмоциям и тем самым к поведению избегания (см. главу 2, а также результирующую «мотыльковую кривую» мотивирующего аффективного тона, рис. 4.22).

Помимо Берлайна, существенный вклад в разработку теории внутренней мотивации внес Хант (Hunt, 1965), привлекший большое количество данных, прежде всего из психологической теории Пиаже. Хант рассматривает человека как систему переработки информации, для наиболее продуктивного функционирования которой требуется наличие некоторого оптимального уровня рассогласования. Внутренняя мотивация возбуждается в том случае, когда рассогласование между воспринимаемой информацией и некоторым внутренним стандартом (в виде уровня адаптации или ожидания) оказывается не слишком большим и не слишком малым. Актуализованная посредством такого рассогласования внутренняя мотивация должна инициировать поведение, снижающее это рассогласование, и поддерживать активность до тех пор, пока рассогласование не будет ликвидировано. Как отмечал Деси (Dec!, 1975, р. 540 и далее), концепция Ханта недостаточно последовательна и закончена. Поскольку Хант постулировал потребность в рассогласовании, должна существовать не только мотивация к снижению обнаруженного рассогласования, но и мотивация к поиску или восстановлению оптимальной величины такого рассогласования (которое затем снова будет преодолеваться в ходе компенсаторной активности).

Самоутверждение

Четвертая концепция представлена в работах де Чармса (DeCharms, 1968). Подобно Уайту (White, 1959), он усматривает первичную мотивацию в том, чтобы чувствовать свою эффективность, ощущать себя источником изменений в окружающем мире (см. главу 13). Это стремление быть причиной собственных действий представляет собой не какой-либо особый мотив, а некоторый руководящий принцип, который распространяется на различные мотивы. Требования окружения, обе-

щанные вознаграждения и возможные наказания, внешнее давление — все это может снижать переживаемое самоутверждение, вплоть до появления ощущения полной зависимости (ощущения себя «пешкой»).

Человек стремится противостоять этому, и чем лучше ему это удается в данном конкретном случае, тем сильнее он ощущает себя хозяином положения, тем больше он получает радости от своей деятельности и тем значительнее его интринсив-ная мотивация; но чем хуже ему это удается, тем сильнее он ощущает себя во власти внешних обстоятельств, тем больше он воспринимает свою деятельность (пусть даже успешную с внешней стороны) как обесцененную и мотивированную лишь внешне. Отсюда де Чармс делает два кажущихся парадоксальными вывода о воздействии внешних подкреплений. Как мы увидим ниже, эти выводы решающим образом повлияли на дальнейшие исследования и в общих чертах подтвердились. Первый вывод гласит: если человек вознаграждается за нечто, что он делает или сделал по собственному желанию, то такое вознаграждение будет способствовать ослаблению внутренней мотивации. Согласно второму выводу, если человек не вознаграждается за неинтересную, предпринятую им только ради вознаграждения деятельность, то внутренняя мотивация к ней может усилиться.

Второй из этих выводов практически не исследовался экспериментально, если не считать отдельных опытов в рамках вытекающей из теории диссонанса парадигмы недостаточного оправдания. Возможность редукции диссонанса состоит в этом случае в том, чтобы начать более высоко оценивать данную деятельность саму по себе, т. е. перейти к более внутренней мотивации. Подтверждение этого мы находим в результатах выполненного в рамках теории диссонанса исследования Уэйка (Weick, 1964). Студентам, участвовавшим в эксперименте, чтобы получить нужную им для продолжения занятий справку об участии в опытах, недружелюбным тоном сообщалось, что они этой справки не получат. Таким образом, их внешняя мотивация участия в эксперименте оказывалась недостаточной. После выполнения экспериментальной деятельности (задания на формирование понятий) по десяти показателям (таким, как степень прилагаемых усилий, уровень достижений, постановка целей, интерес к заданию) у этих испытуемых была зафиксирована более высокая внутренняя мотивация, чем у испытуемых контрольной группы, которые получили нужную им справку и с которыми экспериментатор общался вполне дружелюбно.

Первый из выводов де Чармса в отличие от второго вызвал необычайно большое количество экспериментов. Инициаторами экспериментальных исследований в этой области были прежде всего Липпер (Lepper, Greene, Nisbett, 1973; Greene, Lepper, 1977) и Деси (Deci, 1971, 1975; Deci, Ryan, 1980, 1987), развивавшие концепцию де Чармса в теоретико-атрибутивном духе. Липпер исходил из бемовской теории самовосприятия (Bern, 1972; см. также главу 13). Если за некоторую деятельность, которую человек и так охотно осуществляет, он получает дополнительное вознаграждение, то свое действие он воспринимает как «сверхобоснованное» и начинает сомневаться: совершил бы он его только по доброй воле?

Для характеристики внутренней мотивации действия Деси в своей «теории когнитивной оценки» использовал два вида переживаний, которые Уайт (White, 1959) и де Чармс (deCharms, 1968) поставили в центр своих теорий мотивации: ощущение своих возможностей (Уайт) и самоутверждение (у де Чармса — субъектная каузальность). Чем выраженнее эти два переживания в сознании действующего субъекта, тем сильнее он внутренне мотивирован. Таким образом, решающей оказывается внутренняя локализация (в смысле теории атрибуции) тех причинных факторов, которые субъект считает ответственными за результат, к которому он стремится или которого он достиг. Внешней же мотивация является или становится тогда, когда достигнутый результат субъект приписывает внешним причинам (а не своим возможностям) и (или) когда он предпринимает действие не столько по своему собственному желанию, сколько в силу ожидаемых внешних последствий, например вознаграждения и наказания. Такое понимание внутренней мотивации весьма близко концепции мотива как системы самооценивания. В частности, деятельность достижения в этом случае оказывается тем сильнее мотивированной внутренне, чем значительнее ее ориентированность на успех, т. е. чем больше она определяется внутренней локализацией причин результата действия, связанной с проверкой своих возможностей и не нуждающейся ии в каких внешних подкреплениях.

В последнее время Деси уточнил свою теорию, введя противопоставление автономии (самодетерминации) и подконтрольности (Deci, Ryan, 1987). Согласно этому уточнению, существуют ситуативно-социальные, но также и присущие самой личности условия, которые при образовании намерения действия и последующей регуляции намеченного действия предполагают восприятие либо автономии (например, самостоятельный выбор), либо подконтрольности (например, давление в направлении определенного результата действия) и способствуют такому восприятию. Это различение не совпадает в полной мере с противопоставлением внутренней и внешней мотивации. Ведь внешне мотивированная деятельность (т. е. деятельность, осуществляемая ради независимой от нее цели) может регулироваться как подконтрольно, так и автономно. В целом же автономность в большей степени, чем подконтрольность, связана с внутренней мотивацией, интересом, отсутствием давления и напряжения, креативностью, когнитивной гибкостью, лучшим освоением понятий, позитивными эмоциями, высоким самоуважением, доверием, устойчивым успехом терапии, лучшим физическим и психическим здоровьем (см. обзор: Deci, Ryan, 1987).

Радостная поглощенность действием

В пятой концепции еще больше возрастает значимость такого критерия, как сопровождающее действие переживание, причем переживание, связанное не с Я (как субъектная каузальность), а с действием. Внутренняя мотивация означает в этом случае, как отметил в своем исследовании продуктивного мышления еще Вертхай-мер (Wertheimer, 1945), что человек с радостью отдается данному делу, что он полностью погружен в переживание продвигающегося вперед действия.

Чиксентмихали (Csikszentmihalyi, 1975) в своей работе под названием «По ту сторону скуки и тревоги» предложил в качестве характеристики внутренней мотивации определенное эмоциональное состояние — радость от активности (enjoyment). При этом он основывался не на теоретических объяснительных подходах с их искусственными конструктами, адекватность которых требует экспериментальной проверки, а на описательно-феноменологическом анализе, к которому приверженцы современной психологии мотивации относятся несколько пренебрежительно. «Вместо отношения к радости как к чему-то, требующему объяснения в терминах каких-либо иных категориальных понятий... мы попытались взглянуть на нее как на самостоятельную реальность, которая может быть понята сама по себе» (ibid., p. 10). Чиксентмихали попросил шахматистов, хирургов, танцоров и альпинистов описать свою профессиональную и осуществляемую на досуге деятельность и зафиксировать то радостное ощущение, которое они испытывают при этом. Выявившееся при опросе центральное описательное понятие он обозначил как «поток* (flow). «Поток» представляет собой радостное чувство активности, когда индивид как бы полностью растворяется в предмете, с которым имеет дело, когда его внимание всецело сосредоточено на занятии, что заставляет забывать о собственном Я; поток есть «целостное ощущение, испытываемое людьми, когда они полностью отдаются своей деятельности» (ibid., p. 36).

В ходе описательно-феноменологического анализа переживания «потока» неожиданно появились основные понятия хайдеровского «наивного анализа поведения», относящегося к «могу» (Heider, 1958): соотношение возможностей субъекта и сложности задания. Если возможности резко превышают сложность задания, то возникает скука, в противном случае появляется тревожность. Если же сложность задания превышает возможности субъекта лишь незначительно, то можно говорить о существовании условия для переживания «потока». Это условие соответствует предпочитаемому уровню притязаний ориентированных на успех людей, оно максимизирует внутреннюю локализацию причин достигнутого результата действия. Если следовать логике Чиксентмихали, оно также приводит к размыванию различий между игрой и работой. Переживание «потока» не есть какое-либо исключительное событие, оно появляется также в форме «микропотока», в различных мелких и незначительных повседневных эпизодах, таких как мечтания (или фантазии), напевание, посвистывание и т. п. Чиксентмихали просил испытуемых в течение дня подавлять такого рода эпизодические активности и обнаружил, что депривация «потока» делала людей усталыми и утомленными, усиливала головные боли и раздражительность, мешала расслаблению и сосредоточению. Повседневная рутинная деятельность становилась человеку в тягость, а спонтанная творческая активность уменьшалась.

Однородность тематики (эндогенность) действия и его цели

Последняя, шестая концепция ставит вопрос о том, отражена ли в переживании субъекта, и если да, то в какой мере, содержательная и неотъемлемая взаимосвязь между действием и его целью, или основанием (Heckhausen, 1976). Таким образом, здесь ставится вопрос о самоатрибуции мотивации. Действие является внутренне мотивированным в том случае, когда средство (действие) и цель (цель действия) тематически связаны друг с другом; иными словами, когда цель тематически однородна с действием, так что последнее осуществляется ради своего собственного содержания. В частности, действие достижения будет внутренне мотивированным, если оно предпринимается только ради результата, которого предстоит добиться, поскольку тем самым будет решена задача или осуществится оценка собственных

возможностей. Тем самым результат действия — определенное достижение — не становится, в свою очередь, средством осуществления недостиженческой по своему содержанию цели (например, помощь другому человеку, стремление понравиться ему, получение определенной суммы денег, нужных для еще какой-нибудь цели), добиться (или добиться с меньшими затратами) которой иным способом субъект в данный момент не в состоянии. Если результат действия достижения является средством, то действие сохраняет внутренне мотивированный характер лишь в том случае, когда результат оказывается средством в смысле необходимого промежуточного звена на пути к достиженческой по содержанию цели более высокого порядка (Heckhausen, 1977a, Ь).

И наоборот, действие будет внешне мотивированным, если средство (действие) и цель (цель действия) тематически не совпадают друг с другом, т. е. если цель и действие тематически разнородны, так что действие и его результат, оказываются лишь средством на пути к некоторой содержательно отличной от них цели. Эта функция средства является чисто внешней, задается произвольно и, по существу, условна. Например, агрессия будет внешне мотивированной, если человек нападет на кого-то не для того, чтобы отомстить (это было бы внутренней мотивацией), а для того, чтобы завладеть деньгами, которые этот другой держит при себе. Исследователи агрессии говорят в этом случае об «инструментальной» агрессии, которую не следует смешивать с собственно (т. е., в наших терминах, с внутренне мотивированной) агрессией (см. главу 10).

То же различение проводит Круглянски (Kruglanski, 1975), противопоставляя друг другу эндогенные (внутренне мотивированные) и экзогенные (внешне мотивированные) действия. К этому различению он пришел на основе столь же остроумной, сколь и справедливой критики основывающихся на теории атрибуции попыток разделить действия на имеющие внутренние и внешние причины (см.: Kelley, 1967, и табл. 13.2), когда на основе различных типов информации причины локализуются либо в предметных «обстоятельствах» действия, либо в «субъекте». Однако на деле действия и лежащие в их основе намерения всегда обусловлены только внутренне. Это относится и к тем случаям, когда в соответствии с обоими различаемыми здесь параметрами ковариации — специфичностью и согласованностью — делается вывод о внешней локализации причин (свойства объекта или обстоятельства), т. е. когда наличествует высокая специфичность в отношении предмета действия либо ситуационных обстоятельств (например, назначенное за выполнение действия вознаграждение) или когда в данной ситуации большинство людей поступает таким образом (высокая согласованность).

Круглянски различает действия и события (occurences), подразумевая под последними фактические результаты действий. Теоретико-атрибутивное различение внутренних и внешних каузальных факторов уместно лишь в отношении результатов действия (событий) (см.: Zuckerman, 1978). Действия и лежащие в их основе интенции могут, разумеется, осуществляться в расчете на внешние факторы, однако последние не являются их «побудителями». В отличие от них результат действия не полностью зависит от субъекта, так как его наступление всегда обусловлено отчасти внутренними (зависящими от субъекта) и отчасти внешними (зависящими от окружения) факторами. Действиям же может быть приписана только

эндогенность или экзогенность. Действие эндогенно (или внутренне мотивировано), если цель заключается в самом его осуществлении и результате. Действие эк-зогенно (или внешне мотивировано), если его осуществление и результат являются средством достижения некоторой другой цели, которая не имманентна действию, а соединена с результатом действия произвольно возникшим отношением инстру-ментальности. Впрочем, уместнее было бы, как замечает Басе (Buss, 1978), говорить не об эндогенных и экзогенных действиях, а об эндогенных и экзогенных основаниях действия.

До сих пор мы ограничивались рассмотрением простейшего случая: существует лишь одна цель, которая тематически либо однородна (эндогенна), либо разнородна (экзогенна) действию, причем всегда можно однозначно определить, имеем ли мы дело с первым или со вторым вариантом. Однако в реальности, как правило, сосуществует не одна цель, а несколько, и квалификация их как эндо- или экзогенных, особенно при оценке действия другого человека, не всегда оказывается однозначной. Кроме того, при понимании внутренней мотивации с точки зрения шестой концепции одна и та же цель может мотивироваться как внутренне, так и внешне, т. е. при атрибуции собственной мотивации цель может переживаться как отчасти эндогенная, а отчасти экзогенная. Что касается количества различимых или предполагаемых целей действия, то здесь срабатывает келлиевский принцип обесценивания (Kelley, 1971; см. также главу 13). Чем в большей степени учитывается существование наряду с некоторой эндогенной целью других, экзогенных, целей, тем сильнее атрибуция внутренне мотивированного действия обесценивается за счет внешне мотивированного (Kruglanski, Riter, Arazi, Agassi, Montequio, Peri, Peretz, 1975). Вместе с тем подтвердить уверенность в наличии в том или ином случае эндогенной цели и получить сведения о том, каковы экзогенные (дополнительные по отношению к эндогенной или замещающие ее) цели, можно с помощью предложенного Келли различения ковариационной информации по параметрам стабильности, специфичности и согласованности.

Оценка различных концепций

С психологической точки зрения наиболее ясной из новых концепций внутренней мотивации представляется концепция эндогенности (однородности) действия. Она полностью совпадает с радостной поглощенностью деятельностью у Чиксент-михали (Csikszentmihalyi, 1975), пусть даже связанное с этим понятием переживание «потока» может оказаться лишь частным случаем. Деятельность самоутверждения в понимании де Чармса (deCharms, 1968) не всегда может служить признаком внутренней мотивации, поскольку и экзогенные действия, например оказание помощи человеку с тем, чтобы поставить его в зависимость от себя, бывают целиком связаны с ощущением субъектной обусловленности. Предлагаемое Деси (Deci, 1975; Deci, Ryan, 1980, 1985) соединение самодетерминации с переживанием компетентности избегает этой опасности, поскольку эндогенность обеспечивается компетентностью, связанной с действием. Однако за это пришлось заплатить дорогой ценой: переживание компетентности оказалось тематически связанным исключительно с деятельностью достижения, а все прочие эндогенные действия остались

за рамками этой концепции. В более новой версии концепции связь самодетерминации и переживания компетентности исчезает (Deci, Ryan, 1987). Вместо этого решающим для внутренней мотивации и ее многообразных коррелятов становится переживание автономии при формировании намерения и регуляции действия. Противоположностью автономии является переживание подконтрольности при формировании намерения и регуляции действия, чувство ограниченной свободы действия, которое вовсе не обязательно должно сопутствовать внешней мотивации.

В противоположность трактовке самодетерминации как «внутренней» локализации причин Круглянски и его коллеги (Kruglanski, Riter, Amitai, Margolin, Shabtai, Zaksh, 1975) утверждают, что даже денежное вознаграждение, которое в силу внешней локализации этой причины заведомо должно делать мотивацию внешней, вполне может усиливать внутреннюю мотивацию деятельности, если оно связано с природой самого задания; таким образом, деятельность оказывается денежно-эндогенной, как в случае азартной игры (например, орлянки). Примером денежно-экзогенной деятельности может служить игра в конструирование, осуществляемая совместно с экспериментатором. В указанном выше и в еще одном исследовании (в котором одна и та же игровая деятельность в одном случае денежно-эндогенно связывалась с фондовой биржей, а в другом денежно-экзогенно — с руководством спортивной командой) выводы о внутренней мотивации делались на основе самоотчетов об интересе к игре, предпочтении ее по сравнению с возможными альтернативными видами активности и чувстварадости от выполняемой деятельности. Результаты оказались вполне однозначными: введение денежного вознаграждения повышало внутреннюю мотивацию в случае денежно-эндогенной деятельности и снижало ее, если деятельность была денежно-экзогенной. Таким образом, не денежное вознаграждение само по себе («внешняя» локализация причин) ослабляет внутреннюю мотивацию, а лишь его применение в ситуации деятельности, внутренне не связанной с деньгами. Если же деятельность, напротив, по своей природе связана с деньгами, то вознаграждение увеличивает ее внутреннюю мотивацию, т. е. интерес к ней, радость от ее осуещствления и ее продолжительность.

Что касается трех более ранних концепций, то первая из них (влечение без редукции влечения) представляет интерес с исторической точки зрения, поскольку все охватываемые ею феномены попадают в класс эндогенных, т. е. внутренне мотивированных, форм поведения. Концепция свободы от цели, несомненно, чересчур ограничена, ибо внутренне мотивированными оказываются в этом случае лишь виды активности наподобие игры, содержащие цель в самих себе. Наконец, концепции оптимального уровня активации и рассогласования представляют собой процессуальные модели регуляции действия, подходящие как для видов активности, содержащих цель в самих себе, так и для обычных видов целенаправленной активности, которые не оставляют сомнений в их эндогепности. Однако виды активности, регулируемые в соответствии с принципом оптимального уровня, несомненно, являются лишь частным случаем всех внутренне мотивированных деятельностей, если решающим критерием для выделения последних считать эндогенность действий.

Ослабление внутренней мотивации под воздействием внешнего подкрепления

Если воспользоваться терминологией психологии мотивации, различие между эндогенными и экзогенными действиями может быть сведено к различию весовых коэффициентов внутренней (тематически однородных действию последствий его результата) и внешней (разнородных действию последствий) привлекательности. Если бы оба вида привлекательности находились в аддитивном отношении друг с другом, их различение представляло бы чисто академический интерес и едва ли могло бы стимулировать дальнейшую разработку исследований. Однако с начала 1970-х гг. стали появляться все новые данные, подтверждавшие справедливость первого из двух тезисов де Чармса (deCharms, 1968): если к внутренней привлекательности, достаточной, чтобы мотивировать деятельность по выполнению задания, добавляется еще и внешняя привлекательность и, таким образом, возникает «сверхобоснованность» некоторой нравящейся субъекту деятельности, то склонность к ней, измеренная по ряду параметров, характерных для «внутренней» мотивации, снижается (см.: Deci, 1975; Deci, Ryan, 1985; Condry, 1977; Lepper, Greene, 1978; Notz, 1975).

Схема типичного эксперимента включала три стадии. На первой фиксировалось спонтанное обращение к обладавшему высокой притягательностью заданию и работа над ним. На второй индуцировалась «сверхобоснованность» той же деятельности: экспериментатор сообщал о дополнительных внешних последствиях результата и фактически вводил их. Последствия эти могли состоять в материальном, символическом или словесном поощрении (иногда и наказании) или же ограничиваться только информацией о достигнутом результате. Эта информация не всегда связывалась с достижениями, но могла просто относиться к участию в эксперименте в целом. Кроме того, испытуемым не всегда заранее сообщалось о таких последствиях, они могли вводиться неожиданно по окончании деятельности. Третья стадия — отсутствие последствий результата — следовала непосредственно после этого или через определенный промежуток времени (до нескольких недель). На этой стадии испытуемые, не зная, что за ними наблюдают или что их к чему-то побуждают, получали возможность снова спонтанно обратиться к первоначальной деятельности или же делать что-нибудь другое. Помимо фиксации возобновления деятельности (в той форме, какая использовалась Овсянкиной еще в 1928 г.) фиксировались также такие объективные показатели, как продолжительность деятельности или латентный период, а наряду с ними нередко еще и данные опроса испытуемых, например радость от работы над заданием. Эти показатели сопоставлялись с показателями контрольной группы (у которой на второй стадии «сверхобоснованность» не индуцировалась) или же с исходными показателями первой стадии.

Один из известных экспериментов провели Липпер, Грин и Нисбетт (Lepper, Greene, Nisbett, 1973). Для участия в нем были отобраны дошкольники, проявлявшие заметный интерес к рисованию цветными фломастерами. Эксперимент проводился индивидуально, причем одним детям за рисование заранее обещалась награда (грамота с печатью и лента), другие неожиданно вознаграждались после

выполнения задания, а третьим не давалось ни обещаний, ни наград. Затем на протяжении двух недель снова, как и на начальной стадии, велось скрытое наблюдение за свободной игровой деятельностью детей в детском саду. Снижение длительности занятий рисованием имело место у тех детей, которые ожидали награды и получили ее; это явление не наблюдалось ни у контрольной группы, ни у тех, кто получил награду неожиданно.

В ряде исследований проверялся ослабляющий эффект сверхобоснованности в зависимости от различных факторов, в первую очередь от вида последствий результата, их сочетаемости, ожидаемости и акцентированности. В отношении вида последствий результата было установлено, что материальное поощрение сильнее снижает показатели внутренней мотивации, чем символическое или вербальное (Anderson, Manoogian, Reznick, 1976; Dollinger, Thelen, 1978), похвала стимулирует (Anderson et al., 1976; Deci, 1971), однако это не относится к женщинам (Deci, 1972b; Deci, Cascio, Krusell, 1975), а порицание ослабляет мотивацию. Вопрос о том, что больше ослабляет внутреннюю мотивацию — соразмерность награды достигнутому результату или же просто вознаграждение за участие в эксперименте в целом, — остается открытым. До сих цор в исследованиях применялся либо тот, либо другой вариант, и подтверждение получил только эффект вознаграждения; лишь Деси (Deci, 1972b) не выявил никакого эффекта при недифференцированном вознаграждении; однако этот эффект был обнаружен в исследовании Круглянски и его коллег (Kruglanski, Freedinan, Zeevi,1971). Ожидаемое возндграждепие оказывает более сильное ослабляющее влияние, чем неожиданное (Lepper et al., 1973; исключение: Kruglanski, Alon, Lewis, 1972). Акцентированностьсоответствия вознаграждения достижениям в большей степени ослабляла внутреннюю мотивацию, чем отсутствие такой акцентированности (Ross, 1975). Все эти данные справедливы при условии, что деятельность изначально вызывала у испытуемых высокий интерес. Кэлдер и Стоу (Calder, Staw, 1975) предлагали испытуемым выполнять одну и ту же деятельность (например, задание на решение ребусов) в двух вариантах: более и менее интересном (с картинками-иллюстрациями или без них); они обнаружили, что, во-первых, как и предполагалось, вознаграждение снижало удовольствие, получаемое от выполнения интересного задания, и что, во-вторых, оно настолько усиливало удовольствие от неинтересного задания, что работа над последним начинала приносить большую радость, чем выполнение первого.

В качестве вознаграждения использовались также другие виды деятельности, здесь можно провести аналогию с тем, как родители побуждают своих детей выполнять деятельность, за которую те не взялись бы по своей воле, по принципу «когда сделаешь это, сможешь заняться и тем». Так, Боджиано и Мэйн (Boggiano, Main, 1986) обнаружили, что первая деятельность при этом обесценивается, а ценность второй, обещанной в качестве награды, возрастает («эффект бонуса»). Если первая деятельность была сама по себе достаточно мотивирующей, то и здесь можно говорить об эффекте ослабления первоначальной мотивации.

Деси (Deci, 1975; Deci, Ryan, 1985, 1987) независимо от бихевиористски ориентированной бемовской теории самовосприятия разработал теорию когнитивной оценки, сходную с теоретическим подходом липперовской группы, но позволяющую осуществить более дифференцированный анализ. Согласно Деси, обещанное

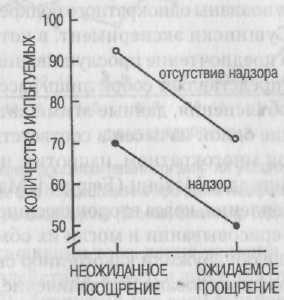

вознаграждение ведет к «осознанию возможного удовлетворения». Если при этом возникает ощущение снижения компетентности и уменьшения самоутверждения, то внутренняя мотивация ослабевает. Однако вознаграждение и обратная связь о результате обычно по-разному соотносятся с двумя из рассматриваемых аспектов — контролирующим и информирующим. Первый из них способствует внешней мотивации, второй — внутренней. Если, например, применение власти состоит в контроле над другим человеком, то оно разрушает внутреннюю мотивацию последнего (Kipnis, 1972). Липпер и Грин (Lepper, Greene, 1975) расширили эксперимент с дошкольниками (интересные задания-головоломки, ожидаемое или неожиданное поощрение привлекательной игрушкой, возобновление деятельности по выполнению задания как критерий мотивации), введя в качестве особого условия надзор за ребенком. На испытуемого направлялась телекамера, а ему сообщалось, что всякий раз, когда вспыхивает свет, экспериментатор контролирует с помощью камеры, насколько хорошо он работает. Как видно из рис. 15.1, в этом случае происходит суммирование независимых друг от друга ослабляющих мотивацию эффектов вознаграждения и надзора.

Рис. 15.1. Процент испытуемых, спонтанно возобновлявших деятельность

по выполнению задания в ситуации явного надзора или его отсутствия после ожидаемого или неожиданного поощрения (Lepper, Greene, 1975, p. 483)

Ослабляет ли внутреннюю мотивацию регулярное подкрепление?

Еще в начале изучения ослабляющих мотивацию эффектов было высказано предположение, что хорошо разработанная психологическая методика «жетонов»' (token economy programs), нашедшая применение прежде всего в школьной практике, может ослаблять внутреннюю мотивацию индивидов, к которым она применяется (Levine, Fasnacht, 1974). Сомнительность такого рода средств поощрения связана

В педагогике бихевиористского толка методика «жетонов» используется как один из основных приемов в программах по модификации поведения. Жетоны в виде звездочек, кружочков, счетных палочек и т. д. выдаются детям в знак поощрения их достижений. В конце дня (или недели — порядок устанавливается учителем) детям, набравшим определенное число жетонов, выдается в обмен на них материальное вознаграждение (скажем, карандаши или тетрадь), служащее подтверждением более высокого уровня достижений. — Примеч. ред.

не только с тем, что при снятии подкрепления желательный способ поведения возвращается, как правило, к исходному уровню, в результате чего режим внешнего подкрепления приходится сохранять довольно долго (Kazdin, 1973; Kazdin, Boot-zin, 1972). Будучи примененной к школьникам, которые уже ведут себя желательным образом, такая методика должна приводить к ослаблению их внутренней мотивации.

Это предположение поп&тались опровергнуть Рейс и Сушински (Reiss, Sushin-sky, 1975,1976), объяснившие эффект ослабления особыми условиями, индуцируемыми направленной на его обнаружение экспериментальной процедурой. Поскольку подкрепление дается лишь один раз, в конце эксперимента, а не многократно по завершении каждой из следующих друг за другом попыток и поскольку испытуемый заранее ставится в известность об этом однократном вознаграждении, оно вызывает, по мнению Рейса и Сушински, конкурирующие реакции, нарушающие протекание деятельности по выполнению задания, так что при последующей (неподкрепляемой) возможности возобновления этой деятельности она кажется менее привлекательной. При многократном подкреплении такого рода интерференция, основанная на эффекте новизны однократного подкрепления, должна исчезать. Проведенный Рейсом и Сушински эксперимент, в котором дети-дошкольники получали подкрепление за предпочтение прослушивания одной из трех предлагаемых песен (что, впрочем, представляет собой лишь пассивную, а не активную деятельность), подтвердил объяснения, данные этими авторами: при однократном подкреплении предпочтение одной из песен в соответствии с эффектом ослабления мотивации падало, при многократном, напротив, повышалось (см. критику Lepper, Greene, 1976). Фейнголд и Мэхони (Feingold, Mahoney, 1975) в ходе 7-не-дельной программы подкрепления, когда второклассники набирали очки за количественные достижения в срисовывании и могли их обменивать на игрушки, после снятия подкрепления не обнаружили какого-либо снижения суммарных достижений, напротив, было зафиксировано их увеличение.

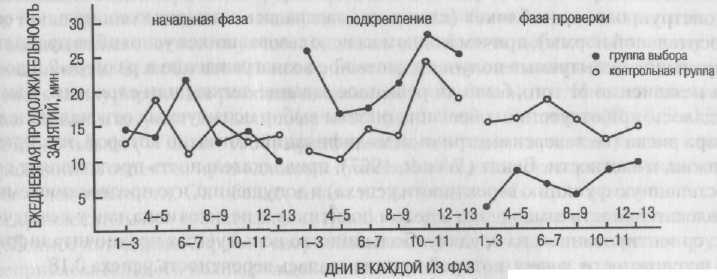

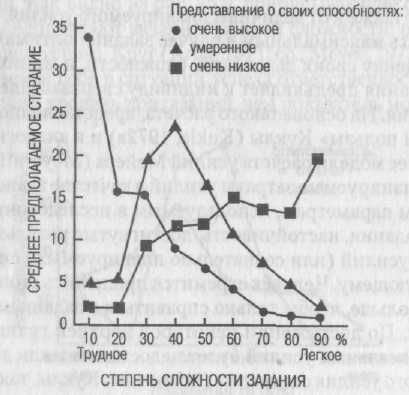

Вопрос о том, наступает ли ослабление мотивации, как это следует из теории интерференции, лишь после однократного подкрепления и отсутствует ли оно в случае многократного подкрепления, Грин, Стернберг и Липпер (Greene, Sternberg, Lepper, 1976) попытались решить в своем эксперименте, построенном по типу программ с использованием жетонов и продолжавшемся в течение 9 недель. Учащиеся начальной школы могли индивидуально заниматься с учебным материалом четырех различных типов по математике. По предпочтениям, проявившимся в первые 19 дней, школьники были разделены на четыре группы в соответствии с тем, что именно подкреплялось на следующей фазе эксперимента: 1) два наиболее предпочитаемых типа материала (высокий интерес), 2) два наименее предпочитаемых (низкий интерес), 3) два типа материала по выбору самих школьников (группа выбора) и 4) материал любого типа (недифференцированное подкрепление как контрольное условие — условие, которое при исследованиях эффективности программ подкрепления, как правило, упускается из виду).

Как показали данные исследования, при многократном подкреплении вопреки теории интерференции также может наступать ослабление мотивации. В первую очередь это относится к испытуемым группы выбора (рис. 15.2): после прекраще-

ния подкрепления они значительно меньше работали с типами материала, выбиравшимися ими ранее, по сравнению с их работой в начальной фазе эксперимента и работой контрольной группы (т. е. школьников с теми же предпочтениями, которые получали недифференцированные подкрепления). В группе с низким интересом эффект ослабления относительно исходного уровня наблюдался по сравнению с контрольной группой и группой с высоким интересом. Эти данные опровергают объяснение эффекта ослабления с помощью интерференции. Они свидетельствуют о том, что программы подкрепления посредством жетонов могут, но не обязательно должны уменьшать внутренний интерес к подкрепляемой деятельности по выполнению заданий.

Рис. 15.2. Средняя ежедневная продолжительность занятий учащихся начальной школы с учебным

материалом двух типов для трех фаз осуществления программ подкрепления. Приведены данные группы

выбора и контрольной группы (Greene, Sternberg, Lepper, 1976, р.1227)

Большая ясность в отношении того, какие условия оказывают благоприятные или неблагоприятные воздействия, имеется лишь для отдельных моментов. В частности, Аркес (Arkes, 1978) обнаружил, что если терапевтическая программа связана с опытом приобретения новой компетентности, то, несмотря на снятие подкрепления, терапевтический эффект сохраняется.

Внутренняя и внешняя привлекательность в моделях «ожидаемой ценности»

Еще в главе 5 отмечалось, что модель выбора риска учитывает исключительно самооценочные последствия, т. е. только внутреннюю привлекательность. Ответственность за данные, не укладывающиеся в рамки модели, при случае возлагалась на внешнюю привлекательность (например, желание помочь экспериментатору); при этом расширения модели за счет включения в нее привлекательности последнего типа до сих пор не произошло. Для этой цели подошла бы модель инструментальности Врума (Vroom, 1964; см. также главу 5), поскольку в ней различные последствия результата действия (т. е. произведения привлекательности каждого последствия на соответствующее значение инструментальности) аддитивно объединены в общей валентности результата действия. Иными словами, модель Врума подразумевает аддитивность внутренних и внешних привлекательностеи,

что явно противоречит рассмотренному выше ослабляющему влиянию внешней привлекательности. К настоящему времени было предпринято лишь несколько робких попыток проверить аддитивность обоих видов привлекательности (см.: Campbell, Dunnette, Lawler, Weick, 1970).

Фактически, для того чтобы различать действенность внутренней и внешней привлекательности более дифференцированно, чем это делалось до сих пор, следовало бы обратиться к новЬй области исследований, ведущихся в рамках модели «ожидаемой ценности» и не пренебрегающих учетом индивидуальных различий в мотивах, определяющих внутреннюю привлекательность. Первый шаг в этом направлении сделал Шапира (Shapira, 1976). Он предлагал испытуемым выбрать для выполнения какую-либо одну из семи задач с возрастающей степенью сложности на конструирование из блоков (сложность задавалась с помощью социальной соотносительной нормы), причем в одном из использовавшихся условий за правильное решение испытуемые получали денежное вознаграждение в размере 2,5 доллара независимо от того, было ли решенное задание легким или сложным. Как и ожидалось, при отсутствии обещания оплаты выбор испытуемых отвечал модели выбора риска (ее левоасимметричной модификации, согласно которой, как предположил, в частности, Вендт (Wendt, 1967), привлекательность представляет собой степенную функцию вероятности успеха) и допущению, что предвосхищаемая привлекательность самооценки в целом позитивна, а не негативна, как у испытуемых, ориентированных на неудачу. Большинство испытуемых предпочитали вторую по сложности задачу, которой приписывалась вероятность успеха 0,18.

В случае оплаты большинство испытуемых, напротив, выбирали вторую по легкости задачу ( We = 0,82), что соответствует модели Врума; поскольку внешняя привлекательность успеха одинакова для всех степеней сложности (2,5 доллара), сила мотивации должна повышаться с увеличением вероятности успеха. То обстоятельство, что предпочиталось не самое легкое задание (дававшее наибольшую уверенность в получении вознаграждения), может быть объяснено влиянием внутренней привлекательности самооценки, которая все-таки не возобладала над внешней привлекательностью. Если бы при этом учитывались индивидуальные показатели мотивов, то на сильномотивированных и ориентированных на успех испытуемых вследствие более высоких зпачений внутренней привлекательности самооценки привлекательность вознаграждения должна оказывать меньшее воздействие, чем на низкомотивированных и ориентированных на неудачу, и они должны выбирать менее легкие задания по сравнению с последними. Именно такое связанное с мотивами различие внутренней привлекательности было зафиксировано автором этой книги (Heckhauscn, 1968, S. 165 и далее) при выборе заданий в ситуации, когда независимо от сложности всегда можно было набрать одно и то же количество очков.

Оценка состояния исследований

Несмотря на то что эффект сверхобоснованности наблюдался столь часто и в различных экспериментальных условиях, его объяснение — как это видно из противоречащих друг другу теорий — до сих пор остается предметом споров. Против господствующего теоретико-атрибутивного объяснения исследовательских групп Леппера и Деси выдвигается следующее возражение: трех- и четырехлетние дети

едва ли в состоянии отдавать себе отчет в основаниях своих действий и осуществлять атрибутивные суждения или переоценки (Morgan, 1981, 1983; Sandelands, Ashford, Dutton, 1983). Это, безусловно, так, однако даже столь маленькие дети уже могут на уровне повседневного опыта знать, что вознаграждения всегда даются за нечто неприятное, что мы не стали бы делать без вознаграждения. Именно таким объяснением в духе теории сценариев (где под сценариями понимаются сценарные схемы повседневного опыта — см. Schank, Abelson, 1977) и дополнили свой теоретико-атрибутивный подход Липер и Грин (Lepper, Greene, 1978). Впрочем, исследования на основе теории схем являются пока редкостью (Ransen, 1980).

В качестве особого вызова должны были бы рассматривать эффект снижения мотивации бихевиористски ориентированные исследователи, поскольку, согласно их точке зрения позитивное подкрепление должно было бы не уменьшать интерес к выполнению соответствующего задания, а, напротив, добавляться к нему и его увеличивать. Если бы это было так, то вознаграждение должно было бы инициировать конкурирующие реакции и вызывать интерференцию. Именно так, как мы уже видели, и аргументировали свою точку зрения Рейс и Сушински (Reiss, Sushinsky, 1975). Уильям (William, 1980) предположил, что существуют связанные с вознаграждением аспекты, приводящие к сужению поведения, которые снижают интерес к деятельности. Он обещал своим испытуемым либо привлекательное, либо непривлекательное вознаграждение, либо просто побуждал их осуществить определенное поведение. Эффект сверхобоснованности обнаружился лишь в группах непривлекательного вознаграждения и простого побуждения, но не в группе привлекательного вознаграждения. На этом основании автор заключил, что за снижение интереса к выполнению деятельности ответственно не подкрепление деятельности, а связанная с ним необходимость ее выполнения.

Такое объяснение сближается с новой версией концепции Деси (Deci, Ryan, 1987), в которой существенной причиной падения внутренней мотивации считается именно нарушение автономии. Подтверждение этого получил Райан (Ryan, 1982), связавший сообщение испытуемым о достигнутых ими результатах с высказываниями с модальностью долженствования («Хорошо. Вы сделали столько, сколько и были должны!»). Аналогичные результаты получили Батлер и Нисан (Butler, Nisan, 1986), когда вместо содержательной обратной связи, связанной с заданием, стали сообщать испытуемым нормативные оценки. В условиях такого рода контролирующей обратной связи внутренняя мотивация исчезала.

Похоже, что важное условие наступления эффекта сверхобоснования состоит в том, что деятельность, пока она не утратила привлекательность из-за вознаграждения или оказываемого на испытуемого давления, уже обладает высокой побудительностью (Calder, Staw, 1975). С учетом этого эффект сверхобоснования теряет свой парадоксальный характер и едва ли противоречит обычному принципу подкрепления, согласно которому вознаграждение, как правило, не уменьшает, а увеличивает интерес и улучшает результаты деятельности, поскольку о побуждении, поощрении и вознаграждении в смысле оперантного обусловливания речь заходит прежде всего в случае незнакомой или неприятной деятельности, к выполнению которой человека, из-за нехватки его собственной мотивации, надо побуждать извне. Такое побуждение явно не должно входить в повседневное воспитание,

и к нему не следует прибегать без необходимости, чтобы не подрывать спонтанную мотивацию. Среди неспециалистов и родителей этот «принцип минимальной достаточности» (Lepper, 1981) менее распространен, чем принцип максимального внешнего подкрепления (Boggiano, Barrett, Werner, McClelland, Lusk, 1987).

Представители теоретико-атрибутивного подхода сосредоточили свои усилия по объяснению эффекта сверхобоснования прежде всего на фазе после вознагражденного действия и перед следующим его осуществлением, когда вознагражденное действие должно было оцениваться заново. Тем временем начался и поиск объяснений, которые могут быть связаны с фазой исполнения деятельности, на которую исследователи раньше не обращали внимания, поскольку часто оказывалось, что вознаграждение снижает не только интерес, но и качество результатов (напр.: Greene, Lepper, 1974; Kruglanskietal., 1971; Lepperetal, 1973; Loveland, Olley, 1979). Начало этому положили объяснения, вытекающие из теории подкрепления, такие как объяснение Рейса и Сушинского (Reiss, Sushinsky, 1975), считавших вознаграждение причиной обусловленных интерференцией нарушений осуществления деятельности. Деятельность начинает протекать не так гладко и приятно, как раньше, и начинает восприниматься если и не совсем негативно, то во всяком случае менее позитивно.

Значение обусловленного вознаграждением изменения протекания деятельности может пояснить пример Гарбарино (Garbarino, 1975). В одной из школ было принято, чтобы ученики 4-х и 5-х классов помогали в занятиях учащимся 1-х и 2-х классов. Одна группа «наставников» не получала за это никакого вознаграждения, другая же получала билеты в кино. Между обеими группами наблюдались определенные различия во взаимодействии со своими младшими товарищами. Вознаграждаемые «наставники» по сравнению с невознаграждаемыми были менее дружелюбны, а их требования были более жесткими. Они, очевидно, рассматривали свою деятельность не только как помощь другому, но и как средство для получения вознаграждения, так что в случае неудачи своих подопечных они испытывали фрустрацию и становились нетерпеливыми. Как следствие, ученики вознаграждавшихся «наставников» демонстрировали худшие достижения, чем ученики оказавшихся более дружелюбными и терпеливыми невознаграждавшихся «наставников».

Деятельностно-ориснтированное объяснение эффекта сверхобоснованности тем более наглядно, чем больше данной деятельности первоначально было присуще переживание «потока» в смысле Чиксентмихали (Csikszentmihalyi, 1975) и оптимальная степень требовательности (Deci, 1975) — все те модальности деятельности, которые легко могут быть нарушены вознаграждением, контролем или сужением деятельности. Под давлением назначенного вознаграждения человек выбирает меньший уровень притязаний при выполнении задания (см., напр.: Harter, 1978; Shapira, 1976) или работает более торопливо и поверхностно.

Мак-Каллерс и его коллеги (McCullers, Fabes, Moran, 1987) назвали объяснение, согласно которому человек начинает работать, ориентируясь на меньший уровень притязаний, гипотезой регрессии. При исследовании детей, посещающих детский сад, они обнаружили, что обещанное вознаграждение ухудшает качество детских рисунков и результаты выполнения лексического теста — эффект, который исчезал при последующем осуществлении деятельности без вознаграждения. Таким образом, эффект вознаграждения, заключающийся в непосредственном ухудшении

результатов деятельности, должен быть недолговременным, не приводящим к последующему уменьшению внутреннего интереса к деятельности.

Существуют и другие данные, подтверждающие предположение о том, что причину эффекта сверхобоснованности следует искать в нарушениях фазы осуществления действия. Они заключаются в том, что негативное воздействие вознаграждения удается устранить с помощью мер, помогающих полностью направить внимание на текущую деятельность. Так, Лохнер (Lochner, 1986) обещал детям в детском саду награду за их рисунки, а после этого постоянно направлял их внимание либо на правильность проведения линий, либо на ожидаемое вознаграждение. Тем самым он усиливал либо побудительность осуществления деятельности, либо побудительность ее последствий, т. е. вознаграждения (ср.: Rheinberg, 1980). Как и ожидалось, при подчеркивании побудительности осуществления деятельности негативный эффект вознаграждения не наблюдался; этот эффект проявился лишь при подчеркивании побудительности последствий деятельности. Аналогичным образом Фацио (Fazio, 1981) снимал негативный эффект вознаграждения тем, что рядом с наградой клал фотографию, на которой ребенок видел себя сосредоточенно рисующим. Росс (Ross, 1975) отвлекал мысли от вознаграждения тем, что предлагал думать о чем-то приятном.

Нет никаких сомнений в том, что существует много условий, при которых интерес к деятельности может снижаться или исчезать совсем. Помимо вознаграждения, оценивания, внешнего контроля и установления жестких сроков, сужающих возможности самодетерминации (см.: Deci, Ryan, 1987), определенную роль играют здесь и относительные нормы. Если человеку заранее сообщают об оценивании результатов выполнения задания, то нормативные критерии оценивания в виде социальной соотносительной нормы разрушают интерес к заданию, тогда как содержательные критерии оценивания в виде предметной соотносительной нормы усиливают этот интерес. Это было зафиксировано в исследовании Харакевица и его коллег (Harackiewitz, Abrahams, Wageman, 1987), где испытуемыми выступали 15-18-летние школьники. Можно предположить;"что при социальной соотносительной норме актуализируется боязнь оценки, затрудняющая выполнение задания.

В конечном счете многие данные свидетельствуют в пользу не столько теоретико-атрибутивного, сколько чисто мотивационно-психологического объяснения. Решающим моментом является, по-видимому, то, отступают ли на задний план первоначально действенные побудительные стимулы самой деятельности под влиянием побудительных стимулов внешних последствий деятельности, переводя тем самым осуществление первоначально удовлетворяющей и полностью поглощающей деятельности на более поверхностный уровень, где она приносит меньшее удовлетворение и худшие результаты. При этом очевидно, что потребуется провести еще немало исследований для того, чтобы эффект сверхобоснованности перестал быть загадкой,

Расширенная модель мотивации

В 70-е гг. исследования мотивации достижения привели к столь сильной дифференциации трех основных факторов мотивационного процесса, а именно личностного фактора (мотива) и двух ситуационных факторов (субъективной вероятно-

сти успеха и привлекательности), что стал вызывать удивление сам вопрос о том, какие вообще результаты можно получить при помощи столь общих конструктов (см. главу 8).

Для начала расмотрим мотив как переменную, отражающую индивидуальные различия в сравнительной значимости побуждений (привлекательности). Сначала мотив достижения был разделен на две Мотивационные тенденции — стремления к успеху и избегания'неудачи. В свою очередь, мотив избегания неудачи оказался неоднородным и был разделен на боязнь неудачи, основывающуюся на представлении о своих недостаточных способностях, и тревожность, связанную со страхом перед социальными последствиями (Schmalt, 1976a). Далее, существуют отдельные параметры личности, определяющие особенности Мотивационной системы индивида, помимо его типологической отнесенности к тому или иному классу. Таковы личностные стандарты (Kuhl, 1978b), устойчивая предубежденность атрибуции, протяженность временной перспективы, соотносительно-нормативная ориентация, сила конкурирующих мотивов и т. д. Хотя все эти параметры определенным образом ковариируют с глобальными классами мотивов, все же возникает вопрос: не могут ли они, если измерять и учитывать их по отдельности, заменить глобальный конструкт «мотив» и объяснить по сравнению с ним большую часть вариативности поведения? При этом, конечно, предполагается что каждый из этих параметров удастся адекватно измерить.

Что касается переменной «привлекательность», то не следует связывать ее исключительно с субъективной вероятностью успеха. Последствия действия не сводятся к самооценке. Существуют и другие типы привлекательности, эндогенные и экзогенные, побуждающие к деятельности достижения, такие как цели более высокого порядка, оценка со стороны и внешние побочные эффекты. В качестве индивидуальной оценки ситуации с точки зрения возможных последствий действия переменная «привлекательность» представляет собой результат взаимодействия личностных и ситуационных факторов. Индивидуальные различия в предвосхищаемой привлекательности объективно одинаковой ситуации должны, очевидно, в первую очередь дополнить существующую классификацию мотивов.

Наконец, следует кое-чем дополнить отражающую специфичность ситуации субъективную вероятность успеха. Немаловажное значение наряду с этой вероятностью имеет воспринимаемая инструментальность результата действия для различных его последствий. Воспринимаемая природа задания, его Требования, относительные нормы оценки результата, определяемые структурой задания, причины успеха и неудачи — все это необходимо учитывать. В частности, для самооценки небезразлично, кажется ли задание чересчур легким или чересчур сложным, а результат его — зависящим от способностей, от старания или же от случайности. Разумеется, в отношении всех этих ситуационных переменных следует всегда помнить, что они не являются «чисто» ситуационными, но зависят также от индивидуальных особенностей личности. Поскольку речь постоянно идет об индивидуальном восприятии тех или иных особенностей ситуации, индивидуальные предубеждения легко могут привести к различного рода акцентировкам и искажениям. Строгое отграничение факторов ситуации от факторов личности, как и вопрос о том, какой из них является решающим детерминантом поведения, представляет

собой чрезмерное упрощение или даже вовсе некорректную постановку проблемы (см.: Olweus, 1976).

Автор этой книги (Heckhausen, 1977a, b) разработал расширенную модель мотивации, включающую большинство изолированных ранее параметров мотивации. Эта модель, отказываясь от глобальной переменной «мотив» в пользу актуально действенных переменных мотивации, не отвергает, однако, потенциальную необходимость конструкта «мотив» для объяснения индивидуальных различий в действиях, осуществляемых в одинаковых ситуациях. Напротив, вопрос о степени связи каждого параметра мотивации с мотивом, т. е. о зависимости не только от ситуации, но и от личности, остается открытым и подлежащим решению. Таким образом, речь идет о подходе, обратном по отношению к предшествующей стратегии объяснения. Вместо исходного движения от глобального, выражающего индивидуальные различия понятия «мотив» (скажем, «мотив достижения») к последовательно добавляемым ситуационным детерминантам, движение начинается с противоположного конца, от множества различимых между собой и зависящих от ситуации детерминантов к выделению в каждом из них компонента, связанного с межиндивидуальными различиями, что в конечном счете позволяет выкристаллизоваться новому, многомерному и расчлененному понятию «мотив». Остается ждать, насколько плодотворным окажется движение в этом направлении и к чему приведут соответствующие усилия. Во всяком случае, теория мотивации достигла к настоящему времени такой стадии развития, что глобальный конструкт «мотив» постепенно приобретает характер какой-то доисторической окаменелости.

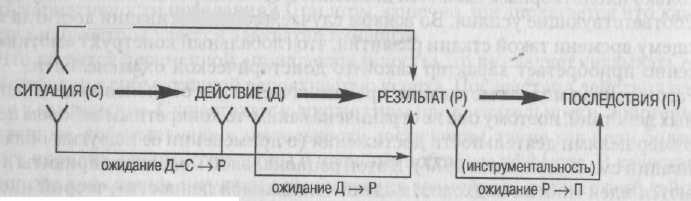

Расширенная модель мотивации предназначается для объяснения целенаправленных действий, поэтому она не ограничена каким-то конкретным набором целей, например целями деятельности достижения (о применении ее к другим областям мотивации см.: Heckhausen, 1977). В этой рациональной модели восприняты и развиваются идеи многих подходов: модели «ожидаемой ценности», теорий инстру-ментальности, мотивации достижения и каузальной атрибуции. Сюда следует также отнести выявленный Боллсом (Bolles, 1972) «психологический силлогизм», т. е. различение ожиданий ситуация—результат (5—5*) и действие—результат (R—5*. где 5* означает обладающий привлекательностью результат), из которого в форме логического умозаключения выводится предпочитаемое действие.

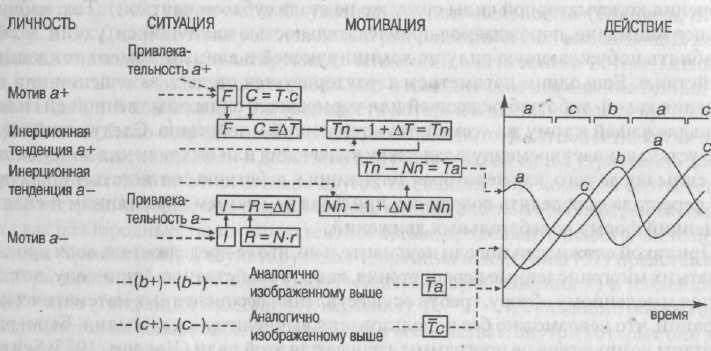

Расширенная модель строится на основе схемы «ожидаемой ценности». Произведение ожидания на ценность, для обозначения которого пока еще не был введен какой-либо простой термин, получает в этой модели название «валентность». В отличие от предшествующих теорий «ожидаемой ценности» различаются три вида валентности, вступающих в определенные отношения друг с другом: ситуации, действия и результата. Мотивационный процесс начинается с оценки того, к какому результату приведет данная ситуация (которая наступила сама по себе или была создана), если субъект своим действием не вмешается в нее (валентность ситуации), затем в определении своего возможного действия, ведущего к результату, который влечет за собой желательные последствия или предотвращает нежелательные (валентность действия). Валентности ситуации и действия в виде переменной «ценность» включают в себя валентность результата, т. е. сумму всех взвешенных с учетом их инструментальности значений привлекательности последствии, которые предположительно повлечет за собой ситуация или действие.

Рассматриваемая модель структурирована в соответствии с четырьмя событийными стадиями процесса мотивации: ситуация, действие, результат и последствия (см. рис. 15.3). Своеобразным центром этой модели является результат действия. Сам по себе он не обладает какой-либо привлекательностью, но она придается ему привлекательностью последствий, которые этот результат влечет за собой. Такое разделение результата и последствий представляется нам оправданным по четырем причинам. Во-первых<субъект может непосредственно вызвать лишь результаты действия, но не их последствия. Результат действия может сделать возможным или очень вероятным наступление определенного последствия. Иными словами, связь между возможным результатом действия и его последствиями следует обдумать заранее, поскольку она определяется внешними причинами. Во-вторых, результат действия имеет, как правило, не одно, а несколько последствий, некоторые из которых могут быть незапланированными или даже неожиданными. В-третьих, один и тот же результат может иметь для разных людей различные или по-разному оцениваемые последствия в зависимости от различия всевозможных личностных переменных. В-четвертых, разные последствия могут быть внутренне или только внешне связаны с результатом действия (т. е. однородны или разнородны по отношению к нему).

___ ожидание С -> Р

Рис. 15.3. Четыре типа ожиданий, относящиеся к различным стадиям мотивационного процесса

(Heckhausen, 1977a, S. 287)

Ожидания

Наиболее очевидной структура модели становится при различении четырех видов ожидания (см. рис. 15.3). Ожидание «ситуация—результат» (С > Р) означает степень субъективной вероятности того, что данное положение вещей приведет в будущем к состоянию результата без содействия со стороны субъекта. Оно отражает основную условную вероятность наступления будущего события. Любой человек обладает немалым опытом в отношении этих вероятностей (вместе со значениями привлекательности результата, а также валентностей ситуации); на этом опыте и основана всякая оценка ситуации (см.: Mischel, 1973). До настоящего времени исследователи либо пренебрегали этим типом ожиданий, либо смешивали его с ожиданиями «действие—результат* (Д > Р), на которые до сих пор обращалось основное внимание. Они означают меру субъективной вероятности того, что ситуация посредством действий субъекта может быть преобразована желательным образом. К следующему типу относятся ожидания «действие-в-ситуации—результат» (Д - С > Р). Они означают субъективную вероятность того, что внешние изменчивые

обстоятельства повысят или понизят исходное ожидание «действие—результат» и приведут, таким образом, к результирующему ожиданию «действие—результат». Наконец, ожидание «результат—последствие» (Р > П) означает степень инстру-ментальности результата для наступления последствия, обладающего определенной привлекательностью. В соответствии с теорией инструментальное™ это ожидание будет выражаться не как вероятность, а как инструментальность, которая может варьироваться от +1 до -1. В отличие от ожидания «действие—результат» ожидание «результат—последствие» характеризуется тем, что субъект не может своими действиями влиять на него, по крайней мере непосредственно.

Каждый из четырех типов ожидания основывается на особой каузальной атрибуции результата. Ожидания «ситуация—результат» и «действие-в-еитуации — результат» базируются на убеждении в немалой значимости внешних причинных факторов, причем в случае деятельности достижения речь может идти о внешних факторах, таких как помощь со стороны или препятствия, чинимые другими людьми, случайность и т. п., но не о сложности задания. В ожидании «действие—результат» учитываются внутренние причинные факторы типа способностей и усилий, причем но отношению к сложности задания, с которым человек может справиться с помощью своих способностей и усилий. Поскольку фактор «усилие» не только изменчив, но и управляем со стороны субъекта, последний, планируя увеличение или уменьшение затрат усилий, может сам повышать или понижать ожидание «действие—результат» в случае зависящих от старания заданий. В основе этого действия лежит, очевидно, «расчет усилий», устанавливающий соответствие между способностями субъекта и степенью сложности задания, с которой предстоит справиться (Kukla, 1972a; Meyer, 1973a, 1984a, b). Изменения ожидания «действие—результат» после успеха и неудачи зависят, как было показано в главе 14, от относительной значимости стабильных причинных факторов по сравнению

с изменчивыми.

Наконец, что касается ожидания «результат—последствие», то причинные факторы, устанавливающие отношение инструментальности, до сих пор плохо исследованы. Решающим фактором здесь, несомненно, является то, о каких именно последствиях идет речь. Так, инструментальность результата для достижения эндогенной сверхцели должна определяться «природой» той сверхцели, к которой стремится субъект. Оценка со стороны и внешние побочные последствия (такие, как аттестация, звания, вознаграждения) внешне опосредуются, причем отчасти в специально для этого созданных инстанциях и на основе твердых правил. Впрочем, здесь также следует учитывать влияние таких элементов, как предпочтение или причинение ущерба. В теоретических построениях мотивации достижения каузальная атрибуция пока что играет определенную роль лишь при анализе инструментальности результата действия для самооценки. Наибольшей инструменталь-ностью для самооценочных эмоций обладают задания, представляющиеся субъекту не слишком легкими и не слишком трудными, т. е. средними по сложности, поскольку успех и неудача могут в этом случае в максимальной степени приписываться собственным способностям и старанию, а не чрезмерно высокой или низкой сложности задания и факторам типа везения и невезения (см. главу 14). В этой средней области сложности выдающиеся и недостаточные способности, большее

или меньшее старание сильнее всего влияют на достижение цели. Поэтому зависимость между инструментальностью для самооценки и сложностью можно описать как кривую, имеющую вид перевернутой буквы U и принимающую нулевое значение, когда ожидание «действие—результат» (вероятность успеха) равно 0,00 и 1,00, и значение +1, когда это ожидание равно 0,50.

, Привлекательность

Последствия результата действия обладают той или иной степенью привлекательности. Лишь с появлением теории инструментальности исследователи занялись разработкой более четкой дифференциации последствий и их привлекательности, поскольку в своей совокупности они определяют валентность результата. Для своей расширенной модели автор этой книги (Heckhausen, 1977a) воспользовался весьма простой классификацией различных видов последствий: самооценка, приближение к сверхцели, оценка со стороны и побочные эффекты, Как мы убедились в главе 5, для значений привлекательности самооценочных последствий в случае успеха постулировалась и в какой-то мере была подтверждена монотонная обратная (Lewin, Dembo, Festinger, Sears, 1944) или обратно пропорциональная (Atkinson et al., 1957; модель выбора риска) зависимость от ожидания «действие—результат» (для привлекательности самооценки в случае неудачи зависимость оказывается, соответственно не обратной, а прямой).

Индивидуальные различия мотивов, согласно традиционному подходу к исследованию мотивации достижения, находят свое непосредственное выражение в дифференцированном взвешивании самооценочной привлекательности успеха и неудачи. Как мы видели в главе 8 (см. также: Halisch, Heckhausen, 1988; Litwin, 1966; Karabenick, 1972; Schneider, 1973), зависимость сравнительной значимости успеха и неудачи от мотива до сих пор не была убедительно обоснована. Однако во всех этих исследованиях измерение привлекательности не ограничивалось лишь привлекательностью самооценки. Это ограничение было соблюдено автором данной книги (Hc-ckhausen, 1978), который обнаружил, что ориентированные на неудачу испытуемые в случае успеха оценивают себя не менее позитивно, чем ориентированные на успех, но после равноценной по величине неудачи они оценивают себя более негативно; причем различие в самооценке не может быть сведено к связанным с мотивом различиям в атрибуции неудачи. Купер (Cooper, 1983) обнаружил зависимость побудительности от мотива в случае успеха, но не в случае неудачи (что может быть вызвано недостаточно валидным измерением мотива неудачи).

Результат действия, как правило, важен не сам по себе, а постольку поскольку он приближает какую-либо обладающую высокой привлекательностью сверхцель. Такое приближение представляет собой последствие, привлекательность которого определяется соответствующей сверхцелью. В этой связи следует упомянуть уже обсуждавшиеся нами исследования по мотивирующему влиянию ориентации на будущее в связной цепи действий (Raynor, 1974a) и искусственно индуцированной постановке более высокой цели (Mierke, 1955). Но и здесь привлекательность сверхцели специально не выделялась и отдельно не рассматривалась.

Привлекательность сторонней оценки при преобладании информативного аспекта также может быть внутренней (Deci, 1975) и совпадать с привлекательностью

самооценки в той мере, в какой субъект приписывает оценивающему те же личностные стандарты, относительные нормы и каузальные атрибуции, которые применяются им самим по отношению к результату своего действия. Но, как правило, оценка со стороны дополнительно актуализирует и внешнюю привлекательность, например желание понравиться экспериментатору или заслужить его уважение своими умениями. С повышением или понижением собственной ценности в глазах другого человека после возможного успеха или неудачи связана определенная мотивирующая привлекательность. Последующий анализ предубежденности атрибуции помогает установить, когда субъект относит успех за свой счет в большей степени, чем чувствует себя ответственным за неудачу (см. главу 14, а также: Miller, 1975; Snyder, Stephan, Rosenfield, 1976; Bradley, 1978). Особенно чувствительны к внешней привлекательности сторонних оценок ориентированные на неудачу индивиды. Если их мотив аффилиации высок и характеризуется надеждой на нее, то в присутствии экспериментатора они предпочитают ставить перед собой сверхвысокие цели; если же их мотив аффилиации слаб или характеризуется «страхом отвержения», то демонстрируемый ими уровень притязаний оказывается низким (Jopt, 1974; Schneider, Meise, 1973). Другими примерами могут служить уже рассмотренные нами при обсуждении эффективности действий достижения (глава 8) «разнородные» по своей тематике исследования привлекательности, включающие в качестве одного из компонентов элемент соревнования (см.: Atkinson, 1974b; Homer, 1974a).

Привлекательность сторонней оценки, несомненно, во многих областях пересекается с привлекательностью побочных последствий результата действия. Удачным примером этого является исследование Френча по актуализации мотивов достижения и аффилиации (French, 1958b). В частности, сила мотивации, определяемая по достигнутым результатам, оказалась максимальной у испытуемых с высоким мотивом аффилиации в том случае, когда они работали не для себя, а для группы и экспериментатор в ходе выполнения задания давал обратную связь о хорошем сотрудничестве. Другим примером могут служить данные о воздействии привлекательности внешних побочных последствий, противоречащей обусловленной сложностью задания привлекательности самооценки (Heckhausen, 1968). Испытуемые при участии в якобы важном тесте могли выбирать для решения любое сложное задание, но получали одинаковое количество очков. В случае такого последствия результата чаще всего выбирались наиболее легкие задания, однако у ориентированных на неудачу испытуемых линейная функция предпочтений была гораздо более крутой, чем у ориентированных на успех. Таким образом, первые оказались более подтверждены воздействию внешнего недифференцированного вознаграждения, противоречащего внутренней привлекательности самооценки.

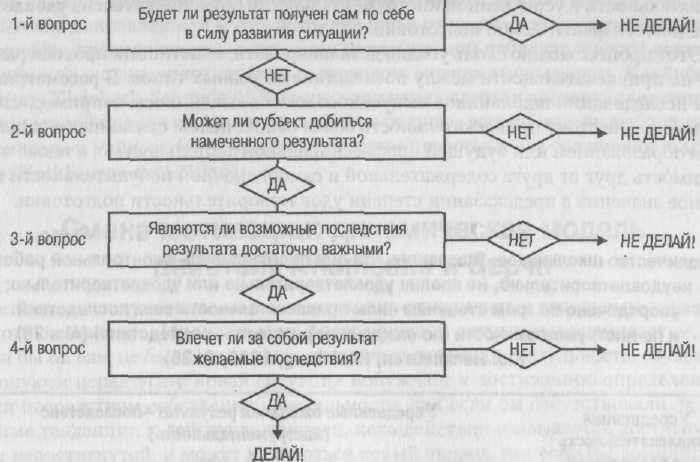

Решающие Мотивационные параметры расширенной модели

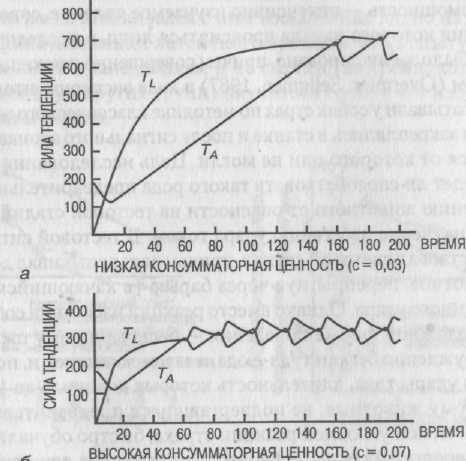

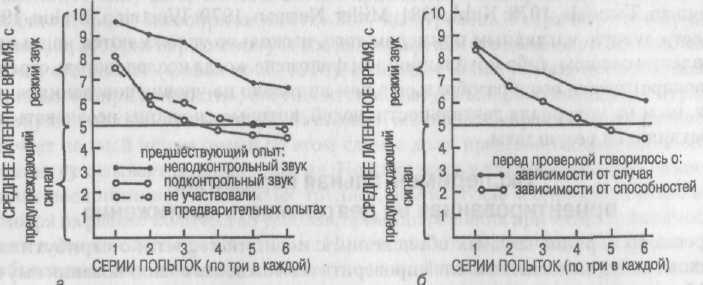

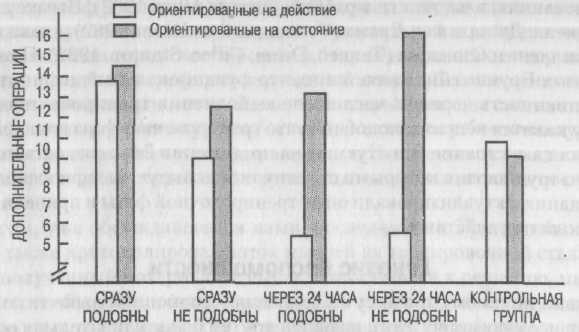

Решающие Мотивационные параметры расширенной модели мы продемонстрируем на одном примере, обратившись при этом для сравнения к теории мотивации достижения в модели выбора риска. Представим себе школьника, озабоченного вопросом, следует ли ему готовиться к предстоящей контрольной работе или нет.