- •Глава 1. Исследование мотивации: проблемы и подходы ...............25

- •Глава 2. Основные направления в исследовании проблем мотивации.....54

- •Глава 3. Мотивация в теориях черт ................................ 108

- •Глава 4. Ситуационные детерминанты поведения..................... 150

- •Глава 5. Ожидание и привлекательность как детерминанты мотивации . . . 222

- •Глава 6. Волевые процессы: реализация интенций....................304

- •Глава 7. Тревожность............................................350

- •Глава 8. Мотивация достижения................................... 367

- •Глава 9. Оказание помощи........................................443

- •Глава 10. Агрессия ..............................................485

- •Глава 11. Социальные связи: мотивация аффилиации и мотивация близости ......................546

- •Глава 12. Мотивация власти ......................................575

- •Глава 13. Приписывание причин: теория каузальной атрибуции ........615

- •Глава 14. Атрибуция деятельности достижения ......................668

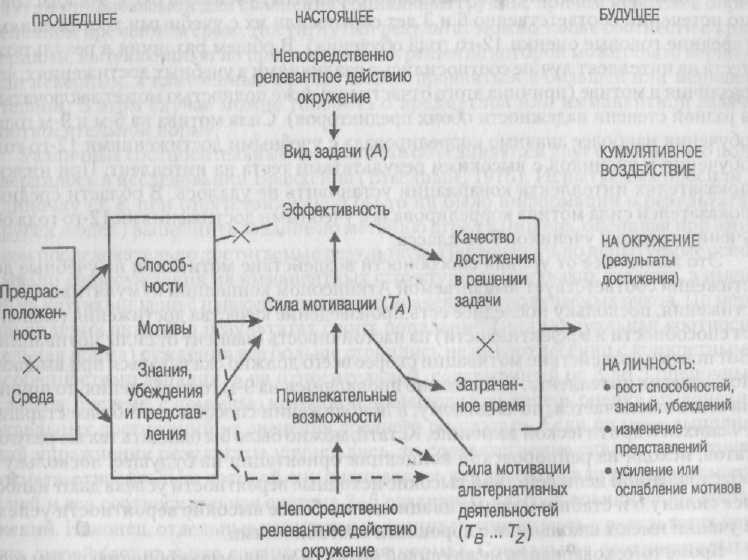

- •Глава 15. Дальнейшие перспективы развития психологии мотивации .... 717

- •Глава 1 Исследование мотивации проблемы и подходы

- •Глава 2 Основные направления в исследовании проблем мотивации

- •Глава 3 Мотивация в теориях черт

- •Глава 4 Ситуационные детерминанты поведения

- •Глава 5 Ожидание и привлекательность как детерминанты мотивации

- •Глава 6 Волевые процессы реализация интенций

- •Глава 7 Тревожность

- •Глава 8 Мотивация достижения

- •Глава 9 Оказание помощи

- •Глава 10

- •Глава 11

- •Глава 12

- •3. Деятельность власти

- •4. Моральность цели

- •Глава 13

- •Глава 14

- •Глава 15

Глава 8 Мотивация достижения

Мотив достижения на сегодняшний день наиболее хорошо изучен. Еще в 1938 г. Г. А. Мюррей включил его в свой список потребностей под именем «потребности достижения». Он описывал эту потребность следующим образом:

«Справляться с чем-то трудным. Справляться с физическими объектами, людьми или идеями, манипулировать ими или организовывать их. Делать это настолько быстро и независимо, насколько это возможно. Преодолевать препятствия и достигать высокого уровня. Превосходить самого себя. Соревноваться с другими и превосходить их, Увеличивать свое самоуважение благодаря успешному применению своих способностей* (Murray, 1938, р. 164).

Мюррей явился инициатором исследований мотивации достижения и еще в одном отношении. Он создал Тематический апперцептивный тест (ТАТ), который в начале 50-х гг. Мак-Клелланд и его соавторы превратили в инструмент измерения мотивов. Решающее значение имела при этом содержательная дефиниция понятия мотивации достижения, которое определялось как «соотнесение с критерием качества деятельности» (McClelland et al., 1953). Это определение было достаточно абстрактным, чтобы, с одной стороны, охватывать множество различных деятельностей, критериев качества их исполнения и объектов деятельности, и, с другой стороны, подчеркивать главное — стремление делать нечто как можно более хорошо или лучше (похравнению с прошлой деятельностью или с деятельностью других). В предельном случае чистого достижения достигаемое качество или количество является самоцелью, например если человек считает своим долгом добиться наивысшего результата или хочет доказать свои умения и способности. Разумеется, как правило, добавляются еще и всевозможные дополнительные, не достиженческие по своей природе цели, — например, желание добиться признания или достичь материального благополучия. Однако в сущности речь всегда должна идти о притязаниях на достижение определенного уровня, которые действующий субъект считает обязательными для себя и которые он хочет осуществить.

Не вызывает сомнений, что понимание достижения подвергалось изменениям в ходе истории и имеет специфические особенности в различных культурах и различных социальных слоях. Фаянс, Салили, Маер и Десаи (Fyans, Salili, Maehr, Desai, 1983) с помощью семантического дифференциала сравнивали понимание смысла понятия достижения у 15-18-летних юношей и девушек, выросших в 30 различных языковых сообществах. При всех культурных различиях было все же обнаружено общее смысловое ядро, близкое к «Протестантской этике» Макса Вебера

(Weber, 1904/5). В этом смысловом ядре доминируют такие сферы жизни, как работа, знание и предоставляющая личную свободу открытая политическая система, при которой личная инициатива человека может привести к успеху. Приверженность семье, традиции и межличностным связям должна отступить и уступить место вышеупомянутым сферам.

В этой главе исследования мотивации достижения из-за большого количества результатов будут представлены лишь в самых общих чертах. Это тем более оправдано, что имеется целый ряд относительно новых обзорных работ в этой области, таких как книги Хекхаузена (Heckhausen, 1980), Хекхаузена, Шмальта и Шнайдера (Heckhausen, Schmalt, Schneider, 1985), Мак-Клелланда (McClelland, 1980) и Вайнера (Weiner, 1985a).

Эволюционно-психологические аспекты

Вполне очевидно, что деятельность достижения является чисто человеческим филогенетическим приобретением. Ведь она предполагает как принятие на себя обязательства соответствовать (зачастую абстрактно определенным) стандартам качества выполнения деятельности и ее результатов, так и самооценивание после осуществления деятельности со многими вытекающими из него последствиями. Оба этих момента — стандарты выполнения и самооценивание — выходят, по всей видимости, за пределы когнитивных возможностей даже наиболее развитых приматов. Однако это не означает, что не существует эволюционно-биологических и эволюционно-психологических предпосылок, на которых основывается достижен-ческая деятельность человека.

Прежде всего, следует обратить внимание на один примечательный физиологический факт. Для ряда социальных мотиваций были обнаружены специфические гормоны или нейромедиаторы, которые выделяются при актуализации соответствующего мотива и оказывают влияние и на поведение и на субъективные переживания. В действиях власти такую роль играют норадреналин и адреналин, а в действиях аффилиации — дофамин (ср. главы 11 и 12). Однако все попытки найти вещество, характерное для действий достижения, оказались бесплодными (см.: McClelland, 1984b, 1987).

Более плодотворным для выяснения предпосылок деятельности достижения оказался анализ выразительного поведения после успеха и неуспеха, рассматриваемого с трех точек зрения — онтогенетической, актуалгенетической и эволюцион-но-генетической (Geppert, Heckhausen, в печати; Heckhausen, 1984b, 1987b; Heckhausen, Roelofsen, 1962).

В возрасте от двух с половиной и до трех с половиной лет дети обнаруживают самооценочные выразительные реакции по поводу удавшихся и неудавшихся действий. Несколько упрощенно полученные в этой области результаты можно представить следующим образом. Ранее всего появляется мимическая реакция: радость | и улыбка после успеха, горе (опущенные вниз уголки губ) после неудачи. Если принять эти выразительные реакции за показатель переживаний успеха и неуспеха, то обращает на себя внимание тот факт, что успех может переживаться раньше

(примерно с возраста 30 месяцев), чем неуспех (с 36 месяцев). Это указывает на определенное «запаздывание» способности переживать неуспех, которое, к счастью, защищает маленьких детей от ранних разочарований и уныния. По эмоциональной паре радости и горя видно, что ребенок воспринимает достижение определенного результата и не воспринимает его недостижение. В этом уже проявляются первые признаки стандарта качества для оценки намеченного результата деятельности. Однако остается неясным, в какой мере ребенок, для того чтобы испытывать радость и горе, должен переживать продукт деятельности как созданный им самим. Лишь через несколько месяцев мимическое выражение радости и горя дополняется выразительными элементами позы и расширяется до выражений гордости или стыда. При выражении гордости к улыбке добавляется выпрямленный корпус и откинутая назад голова. В случае ощущения стыда опущенные вниз уголки губ дополняются «поникшим» туловищем и «повешенной» головой. Такие способы выражения трехлетнего ребенка уже не оставляют сомнения в том, что он испытывает самооценочные эмоции гордости и стыда и что его Я ставится в причинную связь с наступившим успехом или неуспехом, пусть даже представление об умелости (или неумелости) как присущем ему лично свойстве пока отсутствует. С его появлением были бы выполнены все условия, вытекающие из классического определения мотива достижения как «соотнесение с критерием качества деятельности» (Heckhausen, 1974a).

Эмоциональная пара радость—горе с соответствующими этим эмоциям противоположными внешними проявлениями в эволюционно-психологическом плане связана, по всей вероятности, с наблюдающимся уже у приматов выразительным поведением при получении или потере желанного объекта или при воссоединении или расставании с близкими особями своего вида; это поведение составляет особую поведенческую систему (см.: Darwin, 1872; Eibl-Eibesfeldt, 1984; Frijda, 1986; Kaufmann, Rosenblum, 1969; Plutchic, 1980). В отличие от этого эмоциональная пара гордость—стыд тесно связана с актуальным взаимодействием лицом к лицу. В эволюционно-психологическом отношении эта эмоциональная пара с ее бросающимся в глаза компонентом позы тесно связана с поведенческой системой доминирования—подчинения, явно выраженной у ведущих групповую жизнь приматов, но наблюдаемой также и у человека (см.: Eibl-Eibesfeldt, 1984; Lawick-Goodall, 1968; Riskind, 1984; Weisfeld, Beresford, 1982).

Если трехлетние и четырехлетние дети побеждают или проигрывают в простой соревновательной игре, с актуал генетической точки зрения обращает на себя внимание то, что сначала они демонстрируют выражение радости или горя, но при вступлении в зрительный контакт с проигравшим или победившим противником это выражение превращается в выражение гордости или стыда (см. обобщающую работу: Geppert, Heckhausen, в печати). При этом в случае выражения гордости улыбка радости часто исчезает и заменяется пристальным взглядом в глаза противника, тогда как стыд сочетается со смущенной улыбкой, казалось бы, выражающей стремление успокоить превосходящего противника и восстановить нарушенные социальные отношения. При этом дети с возрастом начинают все лучше контролировать свое выразительное поведение.

Основываясь на охарактеризованном здесь развитии выразительного поведения детей после удавшегося или неудавшегося действия, мы можем высказать сле-дуюшее, хотя и несколько рискованное, предположение об эволюционно-психоло-гическом происхождении деятельности достижения. Эволюции, так сказать «не было необходимости» создавать для деятельности достижения собственную аффективную базу и выразительные средства. Вместо этого она объединила две уже существовавшие поведенческие и выразительные системы, а именно получение или потерю ценного объекта (которым может быть и другая особь), связанные с эмоциями и выражениями радости и горя, и доминирование—подчинение, связанные с эмоциями и выражениями гордости и покорности. Этой комбинации, по-видимому, достаточно, чтобы дать деятельности достижения собственную аффективную базу, которая развивается в ходе человеческого онтогенеза. Конечно, деятельность достижения является не биологическим, а социокультурно опосредованным и передающимся из поколения в поколение мотивом. Он может быть связан с самыми разнообразными оценками и принимать многочисленные формы, если только речь идет о соотнесении с масштабом качества выполнения и стандартом оценки своих действий, который воспринимается как обязательный. Однако эмоциональная база, на которой строится этот когнитивный процесс, имеет глубокие эво-люционно-биологические корни.

Измерение мотива

Ответы на опросники, используемые для измерения тревожности, по своей природе являются — если воспользоваться терминами Скиннера — не оперантными, а респондентными (см.: McClelland, 1980). Читая заранее сформулированное высказывание типа «В ситуации экзамена я испытываю сердцебиение», человек указывает на степень своего согласия или несогласия с ним; при этом ему приходится вспоминать о соответствующих самонаблюдениях и обобщать их в суждении, относящемся ко всем экзаменационным ситуациям, Оперантная методика отличалась бы от респондентной в двух отношениях. Во-первых, побудительное содержание тестовой ситуации сильнее приближалось бы — хотя и в миниатюре — к реальной жизненной ситуации, т. е. было бы более конкретным и одновременно более сложным. Во-вторых, испытуемому надо было бы не просто указать степень уже сформулированной тестовой реакции. Он был бы свободен в выборе того, какие аспекты тестовой ситуации выделять и как их перерабатывать.

Благодаря конкретному и сложному содержанию материала тестовая ситуация становится многозначной, и благодаря свободе выбора возможных ответов многозначным становится поведение в этой ситуации. В этом случае возникает трудность выделения характеристик ситуации и поведения, которые при межиндивидуальном сравнении обозначали бы одно и то же. С другой стороны, респондентные методики имеют то преимущество, что тестовая ситуация в них более естественна, «экологична»; она сильнее и вместе с тем точнее активирует требуемые мотиваци-онные состояния, и тестируемое поведение проявляется как личностно-уникальное, идеографическое. Однако, чтобы воспользоваться этим преимуществом, необходимо вначале, во-первых, так построить тестовую ситуацию, чтобы актуализировать

нужное мотивационное состояние, и, во-вторых, вычленить среди многообразных аспектов тестируемого поведения те, которые отражают вид и интенсивность вызванного мотивационного состояния. Только тогда так называемые проективные методики (Frank, 1939; Heckhausen, 1960a; Murstein, 1963) смогут превзойти опросники, в которых возможности ответа заранее суживаются.

Тематический апперцептивный тест

Разработанный в 1930-е гг. Мюрреем (Murray, 1938, 1943; Morgan, Murray, 1935) Тематический апперцептивный тест (ТАТ) обязан своим возникновением понятию «проекции», имевшему в психологии довольно сложную историю (см.: Heckhausen, 1960а). Решающим стал тот смысл, который вложил в это понятие Фрейд (Freud, 1894). По Фрейду, проекция есть защитный механизм, с помощью которого люди, в первую очередь параноики, приписывают другим собственные чувства и желания, которые они не хотят признавать в себе. Они «проецируют» их «вовне». Хотя ученым и не удалось доказать существование таких процессов (Murstein, Ргуег, 1959), обнаружились другие интересные взаимосвязи. Так, Мюррей (Murray, 1933) на одном детском дне рождения до и после страшной игры в убийства в темноте показал детям фотографии незнакомых людей с просьбой оценить, насколько они злы. После игры люди на фотографиях казались детям гораздо зловреднее, чем до нее. Очевидно, окружающая ситуация дополнительно стимулировала мотивационное состояние страха. Сэнфорд (Sanford, 1937) обнаружил также, что сильное состояние голода влияет на истолкование содержания картинок, увеличивая частоту интерпретаций, связанных с едой.

Оставалось сделать лишь небольшой шаг от этого метода к методике, которая могла бы выявить показатели мотивов. Для этого тестовый материал должен соответствовать определенной мотивационной тематике и актуализировать у испытуемого соответствующее мотивационное состояние, проявляющееся и опознаваемое в даваемых им толкованиях. Чтобы ввести испытуемого в мотивационное состояние, соответствующее теме предложенной на картинке ситуации, его просили составить развернутый рассказ, определив, что происходит в этой ситуации, что будет впоследствии, о чем думают и что чувствуют действующие лица и т. д. Если одна и та же по содержанию картинка в рассказах разных испытуемых актуализирует темы различных мотивов, то при прочих равных условиях это позволяет говорить о различиях в соответствующем мотиве.

Мюрреевское диспозициональное понятие мотива {need) и его классификация мотивов уже рассматривались в главе 3. И понятие и классификация оказали решающее влияние на конструкцию ТАТ и первоначальную систему анализа содержания рассказов (Murray, 1943). Разработка ТАТ сопровождалась дискуссией между двумя профессорами Гарвардского университета — Мюрреем и Оллпортом. Оллпорт (Allport, 1953) считал, что если человек не является невротиком, он может дать непосредственный отчет о своих мотивах. Мюррей, споря с ним, разделял в данном вопросе позицию Фрейда (Freud, 1900), утверждавшего, что устойчивые мотивационные тенденции недоступны интроспекции и лучше всего проявляются в воображаемом удовлетворении желаний через фантазии.

Измерение мотивации достижения

В конце 40-х гг. Мак-Клелланд и его коллеги попытались применить ТАТ в условиях, снижавших первоначальную сложность его использования. При этом посредством экспериментальных манипуляций актуализировались различные мотива-ционные состояния. В их число входил, например, голод, интенсивность которого можно было варьировать, изменяя длительность промежутков между приемами пищи на базе обслуживания подводных лодок, где проводился эксперимент. Брались сроки 1,4 и 16 ч, причем сами испытуемые-матросы не догадывались, что участвуют в исследовании (Atkinson, McClelland, 1948). Помимо этого, ТАТ был видоизменен с целью повышения объективности и стандартизован для группового применения. Испытуемым по одной в течение 20 с показывали картинки, содержание которых было связано с едой; затем им давалось 4 минуты, чтобы написать рассказ по каждой картинке. На листе бумаги-были написаны 4 вопроса, на которые должен был ответить испытуемый: что происходит на картинке в данный момент, что было перед этим, что думают и чувствуют действующие лица, как будет дальше развиваться ситуация и чем она завершится.

Выяснилось, что с увеличением длительности голодания в рассказах все чаще встречаются элементы, связанные с пищей, и одновременно снижается число элементов другой тематики. Возрастало, в частности, число упоминаний нехватки еды, инструментальной активности, направленной на приближение момента еды, и забот о предотвращении нехватки пищи, приписываемых персонажам рассказов. Напротив, уменьшалась частота упоминаний действий, связанных с приемом пищи, и упоминаний о наличии достаточного количества еды. После тщательного выделения отдельных категорий содержания рассказов эксперты провели независимую оценку их выраженности в рассказах испытуемых, что позволило выявить четкие различия в зависимости от длительности голодания (1-4 ч по сравнению с 16 ч).

Для такого тщательного поиска содержательных критериев, фиксирующих различия, результат оказался не особенно впечатляющим. Однако он стимулировал перенос методики ТАТ, объективированной применительно к телесным потребностям, в область измерения «высших», психогенных мотивов. Основной вопрос заключался в том, отражает ли эта методика не только мотивацию, но и мотив, т. е. относительно устойчивые индивидуальные различия в силе мотива. Для ответа на этот вопрос Мак-Клелланд и его коллеги (McClelland, Clark, Roby, Atkinson, 1949; McClelland et al., 1953) обратились к мотиву достижения {needfor achievement, nAch).

Была определена логика метода измерения мотива (McClelland, 1958b, 1971). Разработка такой методики способствовала быстрому прорыву в исследованиях мотивации. Испытуемым вновь предлагалось писать рассказы по отдельным предъявленным картинкам, посвященным на этот раз теме достижения. Рисунок 8.1 представляет собой одну из таких картинок. Перед написанием рассказов также предпринимались попытки создать различные мотивационные состояния, для чего основному исследованию предшествовала ситуация испытания, включавшая решение задач, благодаря сочетанию условий, в разной степени актуализировавших мотив достижения. В зависимости от различной степени актуализации мотива долж-

ны были проявляться различия в элементах содержания рассказов, релевантных данному мотиву.

В предварительном тесте, длившемся 20-30 мин, актуализировалось одно из

следующих условий:

Расслабляющее. Экспериментатор представлялся как студент-дипломник, вел себя неформально и давал понять, что тестовые задания еще только разрабатываются; объектом исследования выступают не испытуемые, а сами задания с целью их совершенствования. Поэтому испытуемые не должны были указывать на бланках свои фамилии.

Нейтральное. В этом случае связь ситуации с проблематикой достижения не подчеркивалась, но и не маскировалась. Ситуация тестирования не должна была отличаться от других учебных ситуаций.

Ориентирующее на достижение. Экспериментатор вел себя формально, как экзаменатор, подчеркивал значение заданий как теста для оценки способностей и призывал испытуемых «постараться».

Успех. Тестовые задания давались с ориентацией на достижение, как указано выше. После выполнения первого задания и в самом конце испытуемые могли сравнить свои результаты с «нормами*-, которые они узнавали от экспериментатора. Нормы были такими низкими, что каждый испытуемый добивался «успеха».

Неудача. Все происходило так же, как и при условии успеха, за исключением того, что «нормы», сообщавшиеся экспериментатором, были настолько выше результатов испытуемых, что у них возникало ощущение неудачи.

Успех—неудача. После выполнения первого задания индуцировался «успех», как при условии успеха, а в конце — «неудача», как при условии неудачи.

Рис. 8.1. «Два изобретателя» - одна из наиболее часто используемых картинок в методиках nAch (McClelland, Atkinson, Clark, Lowell, 1953, p. 101)

Разработка ключевых категорий анализа содержания рассказов

Расслабляющее условие и условие неудачи первоначально считались крайними полюсами спектра условий актуализации мотива. Условие неудачи Мак-Клелланд, Кларк, Роби и Аткинсон (McClelland, Clark, Roby, Atkinson, 1949) вначале рассматривали, по аналогии с длительным голоданием, как создание дефицита удовлетворения мотива достижения и тем самым, условие наиболее сильной актуализации мотива. Позднее (McClelland et al., 1953) исследователи отказались от этой сомнительной аналогии с голодом. Сравнение частоты встречаемости отдельных категорий содержания рассказов в ситуациях расслабления и неудачи навелоученых на мысль о том, что должны существовать специфические реакции на неудачу, не типичные для состояния сильно актуализированного мотива. Поэтому условию расслабления было противопоставлено условие ориентации на достижение, и исследователи сосредоточились на поиске содержательных категорий, частота появления которых соответствовала бы противопоставлению этих двух условий.

При этом исходным моментом было определение переживаний и поведения, связанных с мотивом достижения, как ориентированных на соотнесение с высоким стандартом качества. Это общее определение конкретизируется в трех признаках, которые встречаются чаще в рассказах, написанных после работы, ориентированной на достижение, чем в рассказах, написанных в условиях расслабления. Рассказ классифицировался как «содержащий тему достижения» (+1 балл), если в нем а) говорилось о некотором стандарте прилежания (например получить хорошую оценку на экзамене), или б) намечалось достижение результата, который принято считать «уникальным» (скажем, изобретение), или в) преследовались отдаленные цели (скажем, профессиональные), тематически связанные с достижением. Если ни один из этих критериев не присутствовал в анализируемом рассказе, а речь шла просто о выполнении рутинной работы, тема рассказа обозначалась как «неопределенная» (О баллов). Если же в рассказе не было и этого и он был посвящен другим темам, его классифицировали как «не связанный» с темой достижения (-1 балл).

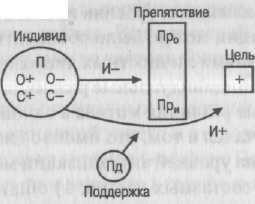

При наличии выраженной темы достижения авторы переходили к поиску более специфических содержательных категорий, отражающих протекание действия, ориентированного на достижение, которые по частоте своего проявления позволили бы наиболее четко развести оба противоположных условия актуализации мотива. При этом они исходили из общей схемы протекания деятельности, представленной на рис. 8.2. Процесс деятельности начинается с потребности (П) достижения индивидом определенной цели и сопровождается ожиданием успеха (0+) или неудачи (0-). Инструментальная активность, служащая достижению цели, может быть успешной (И+) или неудачной (И-); поддержка извне (Пд) способствует активности, а преграды во внешнем окружении (Пр0) или личные слабости (При) могут ее блокировать. После достижения успеха или неудачи возникают соответственно позитивные (С+) или негативные (С-) эмоциональные состояния. Ученым удалось доказать, что каждая из указанных содержательных категорий чаще встречается в рассказах, написанных после выполнения заданий в условиях ориентации на достижение, чем после работы в расслабляющих условиях.

Рис. 8.2. Схема целенаправленной деятельности, дифференцированная в соответствии с категориями содержания рассказов ТАТ. П - потребность в достижении цели; (0+) - ожидание успеха;

(0-) - ожидание неудачи; (С+) - позитивное эмоциональное состояние; ■ (С-) - негативное эмоциональное состояние; <И—) - неудачная инструментальная деятельность; (И+) - успешная инструментальная деятельность; Пд - поддержка извне; Пр0 - препятствие в окружении; Пр - слабости индивида (McClelland, Atkinson, Clark, Lowell, 1953, p. 109)

Таким образом, был выработан метод оценки содержания, в котором каждая категория получила тщательное определение, что позволило объективировать методику анализа содержания и обеспечить высокую согласованность оценок разных экспертов (McClelland et al., 1953; Atkinson, 1958b, глава 12 и приложение I). Каждая из категорий, встречавшаяся в отдельном рассказе, оценивалась в 1 балл. Сумма баллов во всех рассказах, написанных одним испытуемым, дает показатель его мотивации достижения. В табл. 8.1 приведены вычисленные с помощью данного метода средние значения мотивации достижения для разных условий актуализации. Как и ожидалось, методика анализа содержания оказалась подходящей для измерения мотивации; показатели растут вместе со степенью актуализации мотива. В ряде других исследований эти результаты получили подтверждение (Haber, Alpert, 1958; Lowell, 1950; Martire, 1956).

Таблица 8.1

Влияние различных условий актуализации на показатели мотивации достижения

в рассказах ТАТ, написанных после работы над заданиями

(McClelland et at., 1953, p. 184)

|

Условия актуализации |

N |

Среднее значение |

Стандартное отклонение |

|

Расслабляющее |

39 |

1,95 |

4,30 |

|

Нейтральное |

39 |

7,33 |

5,49 |

|

Ориентация на достижение |

39 |

8,77 |

5,31 |

|

Успех |

21 |

7,92 |

6,76 |

|

Неудача |

39 |

10,10 |

6,17 |

|

Успех—неудача |

39 |

10,36 |

5,67 |

Измерение мотива достижения

Будучи восприимчивыми к различиям в степени актуализации мотивов, разработанные таким путем методики дали возможность измерять не мотивы, а мотивацию. Оставалось сделать из них методики измерения мотива, т. е. стандартизировать

выраженность условий актуализации, уравняв их для всех испытуемых, чтобы различия в показателях мотивации можно было объяснить не ситуационными различиями побуждения, а различиями личностных диспозиций. Иными словами, необходимо было развести интраиндивидуальные различия мотивации в разных ситуациях и интериндивидуальные различия мотива в одной и той же ситуации.

Основной вопрос заключался в том, что именно следовало стандартизировать в методике ТАТ и на каком из уровней актуализации мотива. Вспомним, что методика включает в себя пять составных частей: 1) общий ситуационный контекст (например, выполнение предварительного задания или тип поведения экспериментатора); 2) инструкцию к составлению рассказов; 3) проведение теста (групповая процедура, письменные ответы на заранее подготовленные 4 вопроса в условиях ограниченного времени — последнее с целью нивелировать различия в легкости выражения своих мыслей); 4) содержание картинок ТАТ, посвященное теме достижения; 5) ключевые категории анализа. Из этих пяти компонентов в методике уже были стандартизованы инструкция, процедура проведения и метод оценки результатов. Осталось разобраться с актуализирующем воздействием различных ситуационных условий и содержанием самих картинок.

Уже давно различия средних значений nAch в разных исследованиях стали объектом систематического изучения (прежде всего Haber, Alpert, 1958; Klinger, 1967). Чем выше побуждающее влияние содержания серии картинок, установленное независимо (Jacobs, 1958), тем выше значение мотивации. Если разделить испытуемых по медианному значению показателей ТАТ на высоко- и слабомотивированных, то окажется, что как сильно- так и слабо побуждающие серии картинок примерно одинаково дифференцируют обе группы испытуемых (McClelland et at., 1953, p. 198). Это можно сказать про любые отдельно взятые ситуационные условия (даже жестикуляция экспериментатора влияет на различия — Klinger, 1967). Оба фактора, влияющие на актуализацию, — картинки и условия экспериментальной ситуации — примерно в одинаковой степени повышают показатели nAch. Оба они являются главными следствиями вариативности потребности в.достижении, не взаимодействуя друг с другом. Вопрос о том, насколько сильно должны быть выражены оба эти фактора и в каком сочетании они должны выступать, чтобы наиболее четко выявить различия мотивов, был решен в пользу слабого влияния ситуации (нейтральные условия опыта без какой бы то ни было настройки на достижение посредством инструкции либо предварительного эксперимента) и явной тематической выраженности картинок (см.: Heckhausen, 1964, с. 245).

Измерение тенденций «надежды на успех» и «боязни неудачи»

Для группы Мак-Клелланда и Аткинсона не осталось незамеченным, что в ключевых категориях анализа, используемых при измерении мотива достижения, часто смешиваются две разные мотивационные тенденции: «надежда на успех» (мотив Успеха) и «боязнь неудачи!» (мотив неудачи) (см.: Atkinson, 1987). Так, ключ для оценки результатов отражает категории, связанные и с успехом, и с неудачей, сводимые к единому количественному показателю. Здесь дает о себе знать первоначальная концепция, согласно которой мотивация достижения рассматривается по

аналогии с пищевой потребностью и, соответственно, создание ситуации неудачи приравнивается к обострению голода. Выполненный позже анализ стимулирующего воздействия успеха и неудачи на частоту появления связанных с ними содержаний не дал каких-либо однозначных результатов. Хотя в этих случаях увеличивалась частота соответственно позитивных и негативных эмоциональных состояний, но в том, что касается ожиданий успеха и неудачи, парадоксальным образом обнаружилась противоположная картина («эффект Поликрата»). В исследовании Скотта (Scott, 1956) было установлено, что в группе так называемых «уклонистов» более сильное побуждение приводит к меньшим значениям потребности в достижении, чем более слабое побуждение.

В противоположность этой выявленной неоднозначности эффектов побуждения факторный анализ категорий содержания и прежде всего взаимосвязей показателей потребности достижения с различными поведенческими переменными все больше подводил к необходимости различения двух мотивационных тенденций (см.: Heckhausen, 1963b, S. 40-48). Часто средняя треть, а временами и нижняя половина nAch оказывалась наиболее своеобразной, в сочетании с поведенческими данными указывая на наличие тенденции к избежанию неуспеха. В конце 1970-х гг. Соррентино и Шорт (Sorrentino, Short, 1977) вновь подвергли проблему «средней трети>> распределения экспериментальному анализу. Проведя четыре исследования и заново проанализировав предыдущие работы, они получили результаты, расходившиеся с теорией; в ходе исследований сравнивались группы сильно- и слабомотивированных (по показателю nAch) или мотивированных на успех и на неудачу (nAch по сравнению с TAQ) испытуемых, выделенные по медиане, а не по верхней или нижней трети распределения. Испытуемые со средними показателями мотива по их поведенческим характеристикам не соответствовали среднему положению между двумя крайними группами (верхняя и нижняя треть распределения). Авторы исследования предположили, что для испытуемых, попадающих в среднюю треть распределения, т. е. для тех; о ком обычно говорят «ни рыба ни мясо», характерна низкая стабильность (консистентиость) мотивации по отношению к разным ситуациям, поэтому их поведение больше обусловлено ситуационными детерминантами, чем у тех, чьи показатели попадают в верхнюю и нижнюю трети распределения (Bern, Allen, 1974).

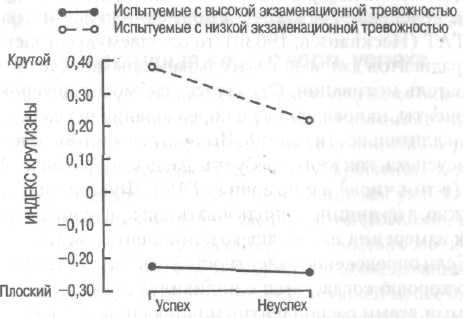

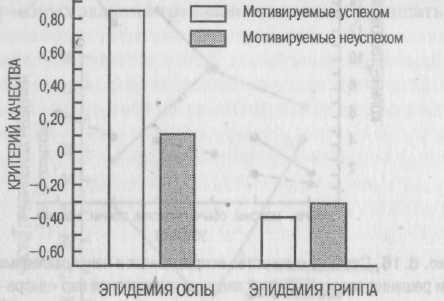

Примером исследования, в котором нижние части распределения nAch отражают мотивационные тенденции избегания неудачи, служит работа Аткинсона, связанная с эффектом Зейгарник (Atkinson, 1953). Автор предлагал испытуемым задания, выполнение половины которых прерывалось до их завершения, в условиях трех типов: расслабляющих, нейтральных и ориентированных на достижение. Полученные результаты представлены на рис. 8.3. С ростом стимуляции, ориентированной на достижение, высокомотивированные испытуемые вспоминали больше, а слаоомоти-вированные — меньше незавершенных заданий. Но чем больше незавершенность связывалась с неудачей, тем больше проявлялся эффект Зейгарник у мотивированных успехом, исчезая у мотивированных неудачей. У последних можно предположить наличие нейтрализующих эффект Зейгарник защитных тенденций, которые часто наблюдаются в ситуациях, затрагивающих самооценку (см. главу 5).

Моултон (Moulton, 1958) использовал эффект Зейгарник в качестве внешнего критерия, повторно проанализировав рассказы по ТАТ испытуемых Аткинсона, у которых усиление побуждения к достижению никак не улучшало эффект преимущественного запоминания незавершенных заданий. Он ожидал, что в рассказах этих испытуемых будет чаще встречаться содержание, характерное для тенденции «боязни неудачи». Смена стратегии валидизации с варьирования побуждения на нахождение корреляций с релевантными мотиву внешними критериями позволила найти и вычленить те содержательные категории, которые в условиях достижения соотносятся с преимущественным запоминанием завершенных заданий. Новый ключ для оценки результатов включал не только выявленные ранее негативные категории. Частично им пришлось дать новые определения, частично ввести новые. Напротив, показатели мотива успеха в баллах были определены только на основании позитивных ключевых категорий nAch; со своей стороны они обнаружили линейную взаимосвязь с преимущественным запоминанием незавершенных заданий, причем более тесную, чем показатели nAch.

Попытки Моултона разделить эти две Мотивационные тенденции, однако, не имели продолжения и не были подвергнуты перекрестной валидизации. Вместо этого в американских исследованиях мотивации для выявления мотива избегания неудачи применялись опросники на тревожность, чаще всего экзаменационную (ТЛ реже АЛТ),

Обоснование такой практики дали Аткинсон и Литвин (Atkinson, Litwin, 1960; см. также ретроспективную работу: Atkinson, 1987). Вопросы, связанные с поведением, отражающим боязнь экзаменов, относятся не к мотиву как личностной тенденции избегания неудачи, а в лучшем случае к поведенческим симптомам, которые человек замечает у себя в ситуации, угрожающей ему неудачей (Atkinson, 1964, Р- 289). Кроме того, не было предпринято попыток выделить в экзаменационной тревожности два компонента: сомнение в себе и эмоциональность (Liebert, Morris, 1967), испробовав каждый из них по отдельности в качестве индикатора избегания

неудачи (Schmalt, 1982). Наиболее серьезный аргумент против применения TAQ связан с тем, что показатель этой методики смешивается с самооценкой своих способностей (Nicholls, 1984a, Ь). Поскольку высокие значения TAQ указывают на низкую оценку своих способностей, выделяемые с помощью этой методики как ориентированные на неуспех испытуемые отличаются от ориентированных на успех не только по значению побудительности успеха и неуспеха, но еще и по воспринимаемой сложности задания и связанной с ней субъективной оценке вероятности успеха.

Тем не менее, в англоязычных исследованиях показатели nAch обычно применяются в качестве индикатора мотива успеха, а данные ТА Q — в качестве индикатора мотива неудачи. Распределение обоих показателей чаще всего осуществляется по медиане. Испытуемым с показателями nAch, расположенными выше медианы, и показателями TAQ, расположенными ниже ее, приписывается «высокий результирующий мотив достижения». Сила мотива неудачи рассматривается при этом как сдерживающая сила, снижающая величину мотива успеха (nAch) (Atkinson, 1957, 1964). Однако понимание мотива неудачи как чисто тормозящего фактора вызывает возражения (Blankenship, 1984; Heckhausen, 1963b, 1968,1977а, 1984b; Schneider, 1973).

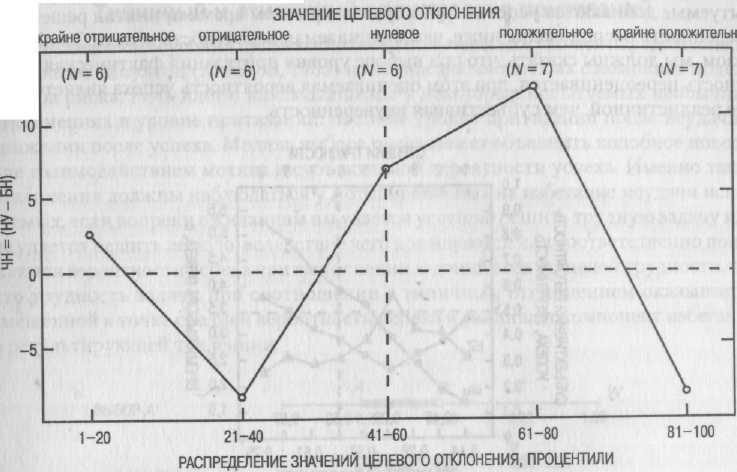

Методика ТАТ для обоих мотивов достижения

В немецкоязычных исследованиях признание получила методика ТАТ, измеряющая обе мотивационные тенденции. В процессе разработки двух независимых ключей анализа содержания рассказов для выявления «надежды на успех» (НУ) и «боязни неудачи» (БН) автор этой книги (Heckhausen, 1963b) сначала выделил условия актуализации побуждения, усиливающие индивидуальные различия в мотивах: нейтральная инструкция и картинки, однозначно указывающие на ситуацию достижения. На трех из шести картинок действие развивается успешно, на остальных трех ситуация складывается неудачно. Мейер, Хекхаузен и Кеммлер разработали параллельную серию картинок для школьников (Meyer, Heckhausen, Kemmler, 1965). В качестве главного критерия определения суждений, отражающих мотив успеха или неудачи, использовались не предварительная актуализация мотива, а поведенческий критерий — уровень целей, выбираемых в эксперименте на уровень притязаний. В ходе эксперимента сравнивались рассказы ТАТ двух групп испытуемых — с позитивным и негативным целевым отклонением — и выявлялись типичные различия в содержании высказываний. В результате разностороннего анализа более чем 4000 рассказов и последующего уточнения определений категорий были выделены индикаторы обеих мотивационных тенденций (Heckhausen, 1963b, p. 287-302). Ниже приводятся отдельные содержательные категории, по которым начисляются баллы в пользу НУ или БН.

■«Надежда на успех» (НУ)

1. Потребность достижения успеха (П) (например: «Он хочет создать новый прибор»).

2. Инструментальная деятельность, направленная на достижение цели (И)

(например: «Ученик весь погружен в решение задачи»).

3. Ожидание успеха (У) (например: «Он уверен, что его работа завершится успешно»).

4. Похвала как следствие высокого достижения (В) (например: «Мастер одобряет образцовое изготовление изделия»).

5. Позитивное эмоциональное состояние (С+) (например: «Выполнение домашнего задания доставляет ему удовольствие»),

6. Тема успеха (Т) — учитывается, если она доминирует в содержании рассказа.

«Боязнь неудачи» (БН)

1. Потребность избежать неудачи (Пи) (например: «Он надеется,.что мастер никак не прореагирует на ошибку»).

2. Инструментальная деятельность, направленная на избегание неудачи, а также ее возможных последствий (Ии) (например: «Ученик прячется, чтобы учитель не вызвал его к доске»).

3. Неуверенность в успехе или уверенность в неудаче (Ун) (например: «Если и на этот раз не получится, я опозорен»).

4. Обсуждение и критика (К) (например: «Если хочешь выдержать выпускной экзамен, то тебе следует больше стараться»).

5. Негативные переживания (С-) (например: «Я наверняка допустил бы такую же ошибку!»).

6. Неудача (Н) (например: «Ученик испортил деталь»).

7. Тема неудачи (Тн) — учитывается, если в рассказе преобладает содержание, связанное с неудачей.

Обе величины позволяют получить два производных показателя: их сумма дает «общую мотивацию» (НУ + БН = ОМ), а разность —так называемую «чистую надежду» (НУ - БН = ЧН).

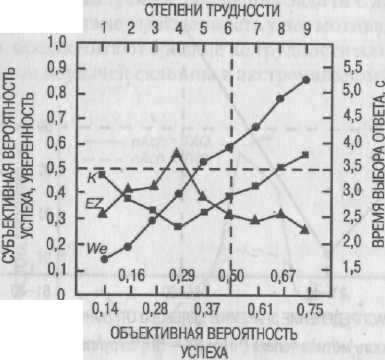

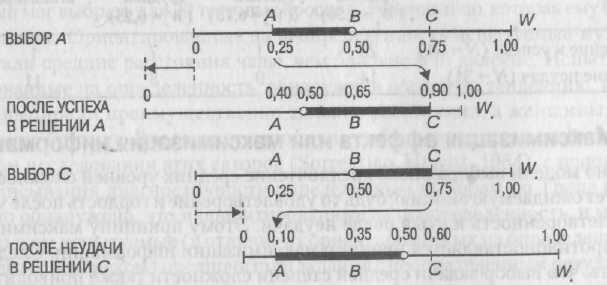

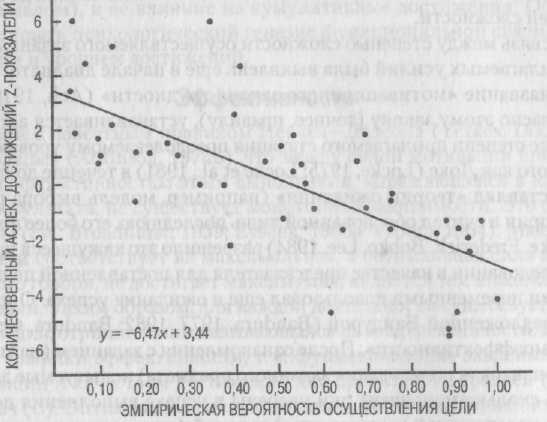

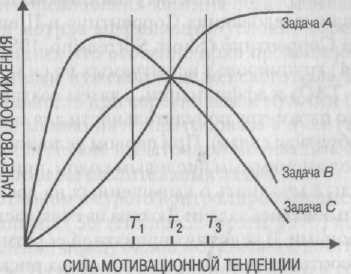

Категории оценивания были многократно валидизированы по внешнему критерию — динамике уровня притязаний. Преобладание той или иной мотивацион-ной тенденции всегда сопровождается различиями в выборе степени трудности цели. Мотивированные на успех испытуемые предпочитают цели, которые лишь незначительно превосходят уже достигнутый результат; мотивированные на неудачу разделяются на две подгруппы, одна из которых нереалистично занижает, а другая — нереалистично завышает степень трудности цели (см. ниже).

Обе мотивационные тенденции — НУ и БН — независимы друг от друга; их корреляция, как правило, низка и отрицательна. Они не коррелируют с опросниками, измеряющими тенденции мотива достижения (Halish, Heckhausen, 1988). Тенденция СН измеряет нечто отличное от экзаменационной тревожности, TAQ не коррелирует ни с СН, ни с другими показателями ТАТ (Fisch, Schmalt, 1970). В табл. 8.2 приведены коэффициенты корреляции между nAch и переменными из методики ТАТ по Хекхаузену для двух выборок студентов. В то время как nAch сильно коррелирует с НУ и чуть слабее с ОМ, не выявлено никакой связи этого показателя с БН и установлена очень слабая корреляция с ЧН. Тестовые и конструктные свойства различных мотивационных переменных будут описаны ниже.

Таблица 8.2

Корреляции между мотивационной переменной nAch (McClelland et al., 1953)

и мотивационными переменными из методики ТАТ по Хекхаузену

(Heckhausen, 1963b, S. 74). Все значения положительны

|

NAch |

Надежда на успех |

Боязнь неудачи |

-«Чистая надежда» |

■«Общая мотивация» |

|

|

(НУ) |

(БН) |

(ЧН) |

(ОМ) |

|

Студенты |

|

|

|

|

|

педагогической |

|

|

|

|

|

академии (-V = 71) |

0,73** |

0,15 |

0,32** |

0,63** |

|

Студенты |

|

|

|

|

|

университета (Д' = |

77) 0,60** |

0,21 |

0,27* |

+0,62** |

*-р<0,01,**-р<0,001.

Критерии качества методики. Измеряемые переменные как теоретические конструкты

Согласно классической теории тестирования (Gulliksen, 1950) основные критерии качества теста заключаются в объективности проведения и обработки результатов тестирования, а также надежности и валидности полученных показателей. Объективность и надежность — это предпосылки, а валидность — непосредственное подтверждение того, что измеряемые переменные выражают те конструкты, которые постулируются теорией. Подробный обзор таких критериев качества применительно к многообразию методик измерения мотивов был дан Файнеманом (Fineman, 1977), а позднее Хекхаузеном, Шмальтом и Шнайдером (Heckhausen, Schmalt, Schneider, 1985).

Поскольку методики типа ТАТ весьма чувствительны к различным ситуационным влияниям, объективность проведения теста играет решающую роль, требуя большой тщательности в обеспечении стандартных условий проведения теста. Объективность обработки теста является удовлетворительной; ключи для анализа содержания достаточно хорошо усваиваются. Существуют специальные курсы по обучению обработке этих тестов (для nAch: Smith, Feld, 1958; для НУ и БН: Heckhausen, 1963b). Для обеих методик ТАТ коэффициент корреляции между независимыми оценками разных экспертов варьируется от 0,80 до 0,95. Существуют также компьютерные программы обработки содержания рассказов ТАТ (для nAch: Stone, Dumphy, Smith, Ogilvie, 1966; для НУ и БН: G. Seidenstucker, E. Seidenstucker, 1974).

Надежность прежде всего означает стабильность тестовых показателей при повторных измерениях. Корреляция между повторными тестированиями для методик ТАТ по сравнению с опросниками невелика: она варьируется от 0,40 до 0,60 при интервале между двумя тестированиями от 3 до 5 недель (Haber, Alpert, 1958; Heckhausen, 1963b; Sader, Specht, 1967). Тем не менее стандартная ошибка измерения позволяет выделять в общем распределении тестовых показателей НУ и БН от 3 до 4 групп испытуемых.

Конечно, применительно к ТАТ следует иметь в виду, что при повторении теста исходные условия не воспроизводятся, поскольку картинки и первоначально

составленные рассказы сохраняются в памяти, и многие испытуемые стараются придумать рассказ, отличающийся от предыдущего. Поэтому повторное тестирование имеет невысокие показатели надежности.

Уинтер и Стюарт (Winter, Stewart, 1977) попытались прояснить этот вопрос, давая испытуемым при повторном тестировании по прошествии недели одну из трех инструкций: 1) вспомнить ситуацию первого тестирования и написать рассказы, как можно более похожий на те, что были написаны в тот раз; 2) не думать о том, будут ли составляемые рассказы похожи на предыдущие, не придавать этому значения; 3) постараться сочинить рассказы, как можно более отличающиеся от написанных в первый раз. Ретестовые корреляции для варианта ТАТ, измеряющего мотив власти, при получении трех разных инструкций составили соответственно 0,61; 0,58 и 0,27. Первые два коэффициента были значительно выше, чем аналогичные корреляции при обычном применении ТАТ. Автор этой книги (Heckhausen, 1963b, S. 79) использовал в своем исследовании, давшем сравнительно высокие корреляции, второй вариант инструкций по Уинтеру и Стюарту.

Вместо ретестовой корреляции часто в качестве критерия надежности используется коэффициент корреляции между двумя половинами теста при однократном его проведении, хотя этот показатель говорит об однородности теста, а не о стабильности тестовых показателей. Высокую однородность или внутреннюю согласованность теста долгое время неправомерно считали предпосылкой его валидности. Эту точку зрения поддерживал Энтвисл (Entwisle, 1972), критикуя использование ТАТ для измерения мотивов но причине невысокой надежности этой методики. Действительно, эти методики обладают низкой внутренней согласованностью — корреляции между двумя половинами теста для НУ и БН не достигают уровня значимости, а для nAch превышают его, но незначительно.

Это неудивительно, поскольку сама конструкция этого метода основана на некоторой внутренней неоднородности. Картинки отражают разные сферы деятельности, они информируют испытуемых об успехе или о неудаче изображенных персонажей. Аткинсон, Бонгорт и Прайс (Atkinson, Bongort, Price, 1977) с помощью компьютерного моделирования и Рейман (Reuman, 1982) путем анализа реальных рассказов по ТАТ доказали, что незначительная внутренняя согласованность или ее отсутствие (она измерялась на основании времени, затраченного на высказывания, относящиеся к теме достижения, по каждой картинке) не снижает конструкт-ную валидность тестовых показателей (см. ниже раздел «Динамическая модель действия»). Аткинсон (Atkinson, 1981) настоятельно подчеркивает, что допущения классической теории тестов (Gulliksen, 1950) неприменимы к измерению мотивов хотя бы уже потому, что тенденции, лежащие в основе реакций на тест, не являются независимыми друг от друга, а обнаруживают определенное последействие.

Согласованность как проблема измерения и формулирования конструктов

По сути уже в русле теоретико-личностного подхода Г. Оллпорт (Allport, 1937), для которого не осталось незамеченным влияние ситуационных факторов, отмечал, что различия («непоследовательность») поведения в разных ситуациях нельзя вывести из несогласованности самих измеряемых личностных диспозиций. Одинаковая

степень выраженности того или иного латентного свойства личности может в разных ситуациях проявляться по-разному и с разной интенсивностью (см.: Alker, 1972). Высокая ситуационная специфичность реакций не противоречит допущению наличия личностных диспозиций, обладающих высокой степенью обобщенности по отношению к ситуациям (постольку, поскольку оба этих фактора в поведении суммируются, а не взаимодействуют друг с другом). Разные картинки ТАТ могут актуализировать совершенно разные содержательные категории — с неодинаковой частотой, — но это не противоречит наличию согласованности латентных личностных диспозиций.

Одну из подобных проблем пытается прояснить стохастическая модель тестирования Раша, связывающая между собой измерительный и теоретический аспекты проблемы согласованности. Эта модель призвана выяснить, образуют ли тестовые реакции единый континуум степеней интенсивности соответствующего латентного измерения личности и в какой мере. Тестовые реакции выступают в этом смысле как одномерные постольку, поскольку они эквивалентны а) независимо от особенностей задания или ситуации (например, от различия картинок ТАТ) и б) для всех групп испытуемых (независимо от возраста, пола или психологических особенностей), т. е. и в содержательном, и в измерительном аспекте они дают сопоставимые значения показателей латентных личностных диспозиций.

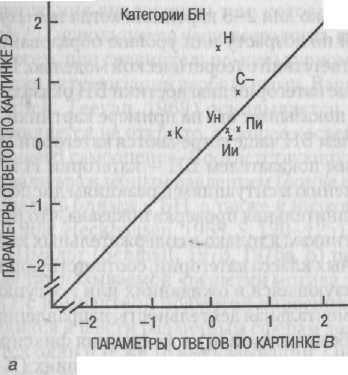

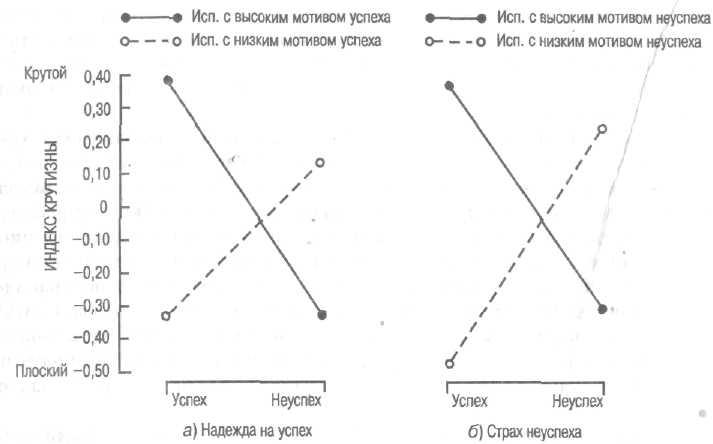

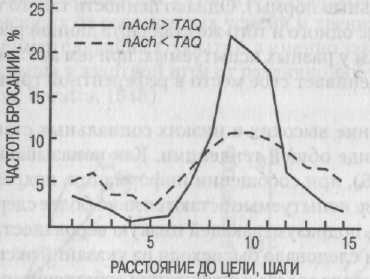

Рис. 8.4. Параметр реакций БН (отдельные категории содержания) а) для двух различных картинок

и б) для двух различных групп испытуемых по одной картинке. Отклонение параметров реакций от линии

регрессии в случае а еще не означает, а в случае б, по-видимому, означает отсутствие специфической

объективности измерения БН {Kuhl, 1978a, р. 40,44)

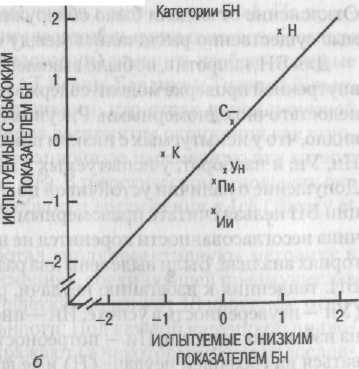

Куль (Kuhl, 1978a) в соответствии с моделью Раша проанализировал в протоколах ТАТ 1034 испытуемых, различавшихся по возрасту, полу и уровню образования, и значения всех элементарных показателей НУ и БН по всем картинкам с точки зрения теоретико-конструктной согласованности категорий (специфической объективности). Сначала был поставлен вопрос о том, изменяется ли частота содержательных категорий, соответствующих определенному конструкту (НУ или БН), пропорционально от картинки к картинке. Если бы это было так, то при сравнении двух картинок частотные параметры всех категорий улеглись бы на линию регрессии с углом наклона 45°. Как видно из рис. 8.4 на котором представлено распределение категорий БН по двум «связанным с неудачей» картинкам В и D, отдельные содержательные категории — Н и К — явно выпадают из графика регрессии; по сравнению с другими содержательными категориями категории Н и К в рассказах по картинке D встречаются непропорционально чаще, чем в рассказах по картинке В. Подобного рода взаимодействие картинок и параметров реакций, однако, еще не исключает специфической объективности личностных параметров и параметров заданий, если рассматривать в качестве пунктов теста не картинки и реакции по отдельности, а их прочные сочетания — побудительное содержание картинки, соотносящееся с определенной реакцией. Модель с такими параметрами была подвергнута внутренней и внешней проверкам. Для НУ оказалось, что параметры комбинации картинок с реакциями в различных подгруппах испытуемых согласуются между собой. Это верно как при разделении группы на две половины по значению показателя НУ (внутренняя проверка модели), так и при разделении по показателю БН (внешняя проверка модели). Из этого можно сделать вывод, что категории НУ эквивалентны по отношению к отдельным картинкам для разных групп испытуемых, т. е. с точки зрения измеряемого теоретического конструкта они являются согласованными индикаторами данного латентного личностного свойства. Отклонение от модели было обнаружено только для 2-3 картинок, когда испытуемые существенно различались между собой по возрасту или уровню образования.

Для БН, напротив, не было выявлено соответствий с теоретической моделью. При внутренней проверке модели содержательные категории диагностики БН оказались недостаточно одномерными. Рисунок 8.4, б показывает это на примере картинки D: видно, что у испытуемых с низким показателем БН чаще встречаются категории Ии, Пи, Ун, и наоборот, у испытуемых с высоким показателем БН — категории Н и К. Допущение о наличии устойчивой по отношению к ситуациям и реакциям диспозиции БН нельзя считать правомерным. Дополнительная проверка показала, что причина несогласованности коренится не в картинках, а только в содержательных категориях анализа. Были выделены два различных класса категорий, соответствующих БН: тенденция к избеганию неудачи, реализующаяся в ожиданиях или поступках (Ун — неуверенность в успехе; Ин — инструментальная деятельность, направленная на избегание неудачи; Пи — потребность избежать неудачи), и тенденция фиксироваться на грозящей неудаче (Н) и ее возможных аффективных последствиях (К — критика и осуждение). Первая тенденция — избегание неудачи (Ун, Ии, Пи) — при этом сильнее выражена у испытуемых с высокими показателями НУ, чем у испытуемых с низкими показателями. Такая дифференциация мотива неудачи получила подтверждение и в результате проверки факторной валидности обеих мотивацион-ных тенденций с помощью факторного анализа: НУ выступала как единое свойство, а БН распалась на два независимых фактора.

В полном соответствии с результатами проверки Кулем вероятностной модели Раша, Задер и Кайль (Sader, Keil, 1968) доказали существование двух независимых параметров БН: «потребности в избегании неудачи» и «отрицательного эмоционального состояния». Шмальт (Schmalt, 1976a) с помощью своей полупроективной решеточной методики диагностики мотивации достижения также выделил два очень похожих фактора: активное избегание неудачи (БН^ и боязнь неудачи (БНД Тревожность и тенденция избегания, вероятно, с точки зрения психологии мотивации более сложные явления, чем уверенность и тенденция поиска. Как мы уже видели, такая двойственность характерна и для экзаменационной тревожности. Выделенные Либертом и Моррисом (Liebert, Morris, 1967) когнитивный (беспокойство) и эмоциональный (эмоциональность) ее компоненты, по-видимому, согласуются с теми, на которые расщепляется мотив неудачи (см. Baumler, Breiten-bach, 1970; Baumler, Dvorak, 1969; Baumler, WeiB, 1967).

Другие методики

В 60-е и 70-е гг. для измерения мотива достижения было разработано множество методик: проективные тесты, перечни личностных свойств и опросники (Fineman, 1977; Halisch, 1986; Heckhausen et al, 1985). Здесь мы упомянем лишь некоторые проективные тесты и опросники, которые их авторы считают обладающими конструктной ва-лидностыо и которые чаще находили себе применение.

Элизабет Френч (French, 1955,1958) разработала тест на понимание (French Test of Insight, FTP) в котором для актуализации определенного содержания использовались не картинки, а краткие фрагменты, начинающие рассказ (например: «Дон всегда пытается сделать что-то новое»). Соответствующие ключевые категории содержания аналогичны тем, которые применяются в методиках nAch. На практике FTIиспользуется чаще всего тогда, когда исследователь считает целесообразным (скажем, при сравнительно-культурном исследовании) заменить изобразительные орудия актуализации вербальными. Вариант ТАТ Берни, Бардика и Тивэна (Birney, Burdick, Teevan, 1969) основывается на допущении, что страх перед неудачей проявляется не открыто, а скорее косвенно, через восприятие окружения как угрожающего самооценке. Соответствующую мотивационную переменную эти авторы назвали враждебным давлением (hostilepress — HP). В теоретическом отношении она оказалась близка к БН, а также к низкой потребности достижения nAch (Birney et al., 1969; Heckhausen, 1968, S. 120-125).

Шмальт (Schmalt, 1973, 1976a, b) разработал «полупроективную» методику в виде так называемой «решетки мотива достижения», соединяющей преимущества ТАТ с компактной прямотой опросника. «Решетка» содержит 18 картинок, относящихся к шести различным сферам деятельности. Под каждой картинкой приводятся одни и те же 18 высказываний. Они выражают (в некоторых случаях дословно) суть отдельных содержательных категорий ключа анализа содержания для мотивов успеха и неудачи. Испытуемый должен отметить те высказывания, которые, по его мнению, соответствуют изображенной на картинке ситуации. При этом различаются три мотивационныетенденции: НУ, СН, и СН2. Тенденция СН( представляет собой активное избегание неуспеха и самооценку, приписывающую себе недостаточные способности; тенденция СН2 — страх перед неудачей и ее социальными последствиями (Schmalt, 1982). Конструктная валидизация мотивационных показателей решеточного теста с использованием уровня притязаний в качестве критерия обнаружила согласованность с методикой ТАТ Хекхаузена: ориентированные на успех (НУ) испытуемые предпочитали среднюю степень сложности задач, ориентированные на неуспех (СН2) — крайние степени сложности.

Многообещающее средство измерения мотива, использующее компьютерную обработку и основывающееся на объективируемых различиях поведения, предложил недавно Блэнкеншип (Blankenship, 1987). Используемые им основные поведенческие индикаторы соответствуют трем различным теоретическим подходам: 1) классическим исследованиям уровня притязаний (типичный или атипичный сдвиг намечаемой цели после успеха или неуспеха), 2) модели выбора риска (предпочтение средней степени сложности или, наоборот, крайне высокой и крайне низкой), 3) динамической теории действия (латентное время при выборе между до-стиженческой или недостиженческой деятельностями). Типичный сдвиг уровня притязаний, предпочтение средней степени сложности и более короткое латентное время при выборе деятельности, связанной с достижением, по сравнению с деятельностью, с достижением не связанной, в двух экспериментах выступили как коррелирующие друг с другом показатели результирующего мотива достижения (resultant achievement motivation), ретестовую надежность которых удалось установить в последующих экспериментах. Нам остается подождать, чтобы увидеть, насколько широко распространится это новое средство измерения мотива. Разнообразные опросники, предназначенные для измерения мотивации достижения, до настоящего времени внесли по сравнению с методиками ТАТ не очень большой вклад в конструктную валидизацию измерений мотива достижения (см.: Heckhau-sen et at., 1985; Schmalt, 1976a). Как правило, суммарные показатели сопоставимых мотивов-тенденций всех этих респондентных методик коррелируют между собой, однако не обнаруживают никакой взаимосвязи с соответствующими показателями основанных на ТАТ методик. Это ясно показало широкомасштабное исследование Халиша (Halisch, 1986). Тем самым было подтверждено предположение Мак-Клелланда (McClelland, 1958b, 1971, 1972,1980) о том, что оперантные и ре-спондентные методики измеряют разные вещи. Стоит подробнее рассмотреть три опросника, которые разрабатывались с учетом теоретических результатов исследований мотивации достижения.

При построении «Шкалы достижений с предпочтением риска» Мехрабяна (Mehrabian Achievement Risk Preference Scale, MARPS; Mehrabian, 1968, 1969; немецкую версию см.: Mikula, Uray, Schwinger, 1976) использовались результаты исследований мотивации достижения, в частности выделенные при помощи методик ТАТ поведенческие корреляты различий в мотивах: реалистичность уровня притязаний, устойчивость к социальному давлению в противоположность конформизму, склонность к планированию перспективы будущего, забота о развитии собственных умений,

Подобным образом обстоит дело с опросником Херманса (Hermans, 1970); имеются его варианты для 10-16-летних (Hermans, 1971) и более старших молодых людей (Hermans, 1976), а также немецкая версия (Petermann, Zielinski, 1979). Он коррелирует с опросником Мехрабяна и, как доказали Щульц и Померанц (Schultz, Pomerantz, 1974), сравним с ним по валидности. Чрезвычайно тщательно конструировалась Шкала мотивации достижения {Achievement Motivation Scale, AMS) Ги-есме и Нигарда (Gjesme, Nygard, 1970; немецкая версия: Gottert, Kuhl, 1980) для измерения мотивов успеха и неуспеха. В строении этой шкалы аффективная окраска переживаний связывается с различными субъективными вероятностями успе-

ха таким образом, как это вытекает из данных исследований мотивации достижения. В качестве примера можно привести следующие утверждения: «Я испытываю удовольствие, решая задачи, которые представляют для меня некоторую трудность» (шкала мотива успеха); «Я начинаю беспокоиться, если сталкиваюсь с проблемой, которую не могу понять сразу» (шкала мотива неудачи). Шкалы обоих мотивов обнаруживают незначительную отрицательную корреляцию. Данные по валидизации этой методики получены Рэндом (Rand, 1978) в форме оценок достижений при решении задач различной степени трудности.

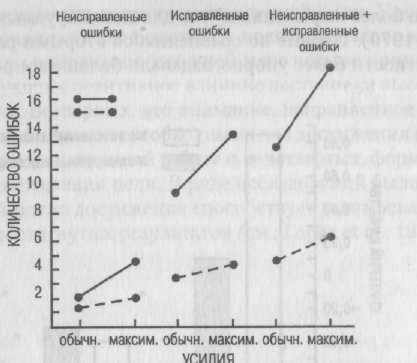

Между показателями этих трех опросников, а также TAQ («американской» меры мотива неуспеха) и опросника, измеряющего «Самооценку одаренности» (SKB; Meyer, 1972), с одной стороны, и показателями обоих мотивов, измеренными по методике ТАТ Хекхаузена (Heckhausen, 1963b), — с другой, не существует, как мы уже отмечали выше, никакой взаимосвязи (Halisch, 1986); точно так же при измерении мотива агрессии не было обнаружено корреляции между опросниками и основанными на ТАТ методиками (Zumkley, 1985). Однако, когда все частные показатели всех методик были подвергнуты факторному анализу, обнаружились довольно примечательные комбинации (Halisch, Heckhausen, 1988). Оказалось, что согласующиеся между собой компоненты НУ респондентных методик включают в себя уверенность в успехе и эмоции успеха, выражающиеся в соответствующих содержательных категориях ТАТ (Е, G+, L) (но не включают категории «потребности», «инструментальной активности» и «темы»). Что касается компонентов боязни неудачи, то категории ТАТ «потребность избежать неудачи» и «ожидание неудачи» образуют связку активного избегания неуспеха, согласующуюся с «полезной» экзаменационной тревожностью из опросника Херманса. Остальным факторам страха неуспеха в ТАТ присуща более пассивная природа, и они стоят несколько в стороне.

В остальном анализ подтверждает предположение Николса (Nicholls, 1984a, b) о том, что все опросники, и особенно TAQ, сцлыю перегружены восприятием испытуемыми своих способностей: относящиеся к НУ пункты включают приписывание себе высокой одаренности, а относящиеся к БН — низкой. К переменным методик, основанных на ТАТ, это не относится. Индивидуальные различия в самооценке способностей не оказывают на них влияния.

Наконец, существует еще один более новый опросник, разработанный Спенсом и Хелмрайхом (Spence, Helmreich, 1978) для исследования тендерных различий (маскулинность—фемининность) деятельности достижения. Здесь выявляются четыре фактора: «ориентация на работу», «мастерство», «соревновательность» и «личная незаинтересованность». У представителей обоих полов показатели достижения по этим четырем факторам коррелируют с маскулинностью.

Поведенческие корреляты различий в мотивах

Существует множество подтверждений конструктной валидности методик ТАТ. Они приведены во многих работах (Atkinson, 1964; Atkinson, Feather, 1966; Heckhausen, 1967; Heckhausen et al., 1985); ниже будут рассмотрены лишь некоторые из них. Большая часть данных о валидности, особенно в ранних исследованиях, сво-

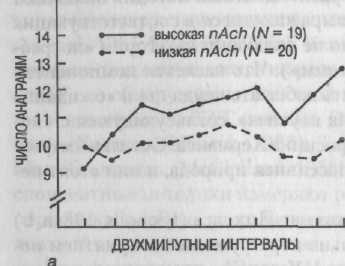

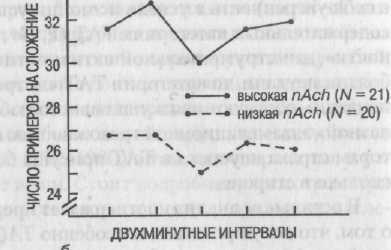

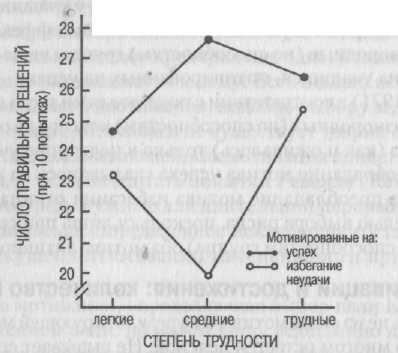

дилась к простому изучению связей мотивационных переменных с поведенческими данными в сфере достижения, без планомерного варьирования ситуационных условий побуждения. Влияние мотивации на поведение выводилось непосредственно из индивидуальных различий мотивационных диспозиций. Примером является влияние мотива на интенсивность усилий по решению задач, проявляющуюся в объеме выполненных заданий. Рассмотрим наиболее раннее из подобных исследований, выполненное Лоуэллом (Lowell, 1952). Он предлагал испытуемым задания на решение анаграмм и простые арифметические задачи на сложение. При выполнении хорошо отработанных действий сложения сильномотивированные испытуемые с самого начала решали больше задач, чем слабомотивированные. При работе с анаграммами, когда в процессе работы был возможен прогресс за счет научения, у группы с высокими показателями nAch наблюдалось качественное улучшение работы с ростом количества заданий. Эти испытуемые явно лучше воспользовались возможностью научения. Их более высокие результаты нельзя объяснить их более развитыми вербальными способностями. На рис. 8.5 приведены кривые результатов для обеих групп и для двух типов задач.

Рис. 8.5. Средние суммарные результаты выполнения заданий сильно- и слабомотивированны ни (nAch) испытуемыми для а) анаграмм и б) задач на сложение {Lowell, 1952, р. 36,38)

Имели место и другие достаточно ранние исследования, в которых в качестве независимой переменной варьировались не только мотивы, но и ситуативные условия их актуализации. Ярким примером такого рода взаимодействия трех независимых переменных является ранняя работа Элизабет Френч (French, 1958b), Она варьировала 1) относительную выраженность двух различных мотивов, 2) ориентацию в работе и 3) мотивационно-специфические побуждения. В группах из 4 человек каждый получал по 5 предложений; из них группа должна была составить рассказ, содержащий 20 предложений. В качестве зависимой переменной выступал групповой результат. Каждая из групп была однородной по степени выраженности основных мотивов: либо высокий мотив достижения сочетался со слаборазвитым мотивом аффилиации (оба измерялись при помощи методик ТАТ), либо, наоборот, сильно развитый мотив аффилиации — с низким мотивом достижения. Были заданы два альтернативных условия выполнения задания: одним группам

говорилось о необходимости добиться полного согласия в группе при принятии окончательного решения, а другим группам такого условия не ставилось (групповая ориентация в отличие от индивидуальной). Наконец, во время перерыва экспериментатор давал положительную обратную связь, причем в одних группах он отмечал хорошие способности испытуемых, в других — хорошее сотрудничество.

Таблица 8.3 Результаты работы групп из 4 человек с преобладающим мотивом аффилиации

либо мотивом достижения в условиях разной ориентации (групповой либо индивидуальной) и разной обратной связи со стороны экспериментатора

(French, 1958b, p. 404)

|

Положительная обратная связь, |

преобладающий мотив достижения |

преобладающий мотив аффилиацин |

В среднем |

|

с акцентом на |

ориентация |

ориентация |

|

|

|

групповая индивидуальная |

групповая индивидуальная |

|

|

Способности |

40,50 39,38 |

29,12 25,12 |

33,53 |

|

Сотрудн ич ество |

29,25 30,87 |

38,38 31,50 |

32,50 |

|

В среднем |

34.88 35,12 |

33,75 28,31 |

|

В табл. 8.3 приведены полученные результаты для всех 8 сочетаний различных условий (2 х 2 х 2). Как и ожидалось, группы с преобладающим мотивом достижения при обратной связи относительно способностей добились больших успехов, чем при обратной связи относительно сотрудничества, а в группах с преобладающим мотивом аффилиации картина оказалась обратной. Инструкция с групповой или индивидуальной ориентацией никак не повлияла на работу групп с преобладающим мотивом достижения, а в группах с преобладающим мотивом аффилиации групповая ориентация приводила к заметному улучшению результатов. Наиболее благоприятным сочетанием условий для групп с преобладающим мотивом аффилиации является "групповая ориентация и обратная связь с информацией о хорошем сотрудничестве; наиболее неблагоприятным — индивидуальная ориентация и обратная связь с информацией о способностях. Ни один из трех основных факторов — сочетание мотивов, ориентация в работе, мотивационно-специфиче-ская обратная связь, — взятый по отдельности, не оказал значимого влияния на результаты (см. средние значения по столбцам и строкам в табл. 8.3). Наиболее же высокий уровень значимости различий был получен для взаимодействия между структурой мотивов и мотивационно-специфической обратной связью (р < 0,001); значимо также (р < 0,05) взаимодействие структуры мотивов и ориентации в работе.

Эти результаты достаточно отчетливо указывают на два обстоятельства: 1) различия в мотивах проявляются в поведении только при соответствующем побуждении, мотивации; 2) конкретные условия побуждения по-разному воздействуют на разные мотивы. Примечательно, что групповая ориентация при выполнении задания в противоположность индивидуальной имеет значение только при преобладающем мотиве аффилиации, но не при преобладающем мотиве достижения.

Социокультурные индексы мотива и историко-экономические изменения

Различия мотивов определялись не только по поведенческим коррелятам, но также исследовались у разных групп населения, выделявшихся по демографическим признакам. В этом случае коррелятами мотивов были не психологические, а социологические, исторические и экономические категории, которые выступали в роли индикаторов связанных с достижениями ценностных предубеждений и форм поведения людей. Инициатором этого направления исследований был Мак-Клелланд (McClelland, 1961) под влиянием выдвинутого Максом Вебером (Weber, 1904,1905) тезиса о связи между «протестантской этикой» и «духом капитализма». Согласно "этому тезису, промышленная революция выросла из религиозного учения о мирском призвании и трудовой этике христианина в постреформаторских конфессиях (в первую очередь из кальвинистского догмата об абсолютном предопределении).

Мак-Клелланд усматривал здесь следующую психологическую взаимосвязь: в ценностной атмосфере протестантской этики воспитание детей направлено прежде всего на формирование у них самостоятельности и личной ответственности, что благоприятствует развитию мотива достижения. Он, в свою очередь, побуждает к интенсивной предпринимательской деятельности, которая через реинвестирование прибылей и использование технических инноваций способствует ускоренному развитию экономики. Произведенное в 1950-е гг. сопоставление экономической мощи протестантских и католических стран выявило преимущество первых. В качестве индекса экономической мощи Мак-Клелланд взял потребление электроэнергии на душу населения; при этом учитывались и различия в природных ресурсах.

Но как подтвердить предположение о том, что межнациональные различия в мотивации выступают как решающая промежуточная переменная экономического роста? Для этого необходимо, помимо экономического индекса, вывести национальный индекс мотива. Его Мак-Клелланд получил, применив ключевые категории nAch при анализе рассказов, содержавшихся в книгах для чтения школьников третьих классов. Он предположил, что национальный дух в странах с всеобщим обязательным начальным образованием наиболее четко выражается в книгах для чтения младших школьников.

При первом сравнении национальные индексы nAch по состоянию на 1925 г. были сопоставлены с различием между ожидаемым и реальным увеличением потребления электроэнергии в разных странах к 1950 г. (При подсчете ожидаемых значений учитывались различия исходного уровня развития, обусловленные имевшимися в разных странах различными запасами природных ресурсов и достигнутым на тот период уровнем индустриализации.) Корреляция между индексом мотива в 1925 г. и отклонением потребления электроэнергии от ожидаемых значений в 1950 г. равнялась +0,53. Если же брался индекс мотива за 1950 г., то корреляция полностью исчезала (+0,03). Похоже, что действительно высокий национальный мотив достижения проявляется в ускорении экономического развития, а низкий —в его замедлении. Фрей (Frey, 1984) подтвердил этот результат с помощью перекрестно-отсроченного панельного (crossed-lagpanel) анализа; однако он обнаружил, что роль этого эффекта была несколько преувеличена. В табл. 8.4 приводится это соотношение для 49 стран за более короткий промежуток времени с 1950 по 1958 г.

Здесь корреляция между nAch (1950) и отклонением темпа прироста (1952-1958) от ожидавшегося составляет еще 0,43 (см.: McClelland, 1984; Orpen, 1983). Для более позднего периода времени имеется еще два результата: для периода 1950-1967 гг. корреляция составляет 0,39 (McClelland, 1976), а для периода 1952-1976 гг. она равняется всего лишь 0,11 (Beit-Hallahmi, 1980). Таким образом, тезис Мак-Клел-ланда, судя по всему, теряет свою справедливость применительно к более современной экономической ситуации, по крайней мере если его основывать на индексе потребления электроэнергии (значимость которого вполне могла измениться).

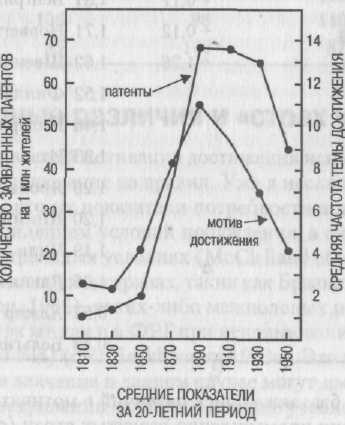

Контент-анализ письменных документов позволяет вычислить индексы мотивов и для прошедших исторических эпох. Зеркалом, отражающим дух времени в аспекте мотивации достижения, служат выборки датированных литературных текстов, например эпиграмм, лирической поэзии, эпитафий из Древней Греции, созданных между 900 и 100 гг. до н. э.; или испанских романов, стихов, легенд, появившихся с 1200 по 1730 г.; или английских драм, путевых дневников, баллад, написанных между 1400 и 1830 гг. В качестве экономических индексов выступали древние географические карты, на которых отмечались области экспорта греческого масла в античную эпоху; годовой тоннаж испанских судов, отправлявшихся в Новый Свет; годовой объем ввоза угля в Большой Лондон. Подъем и спад индексов nAch постоянно предшествовал периодам экономического расцвета или упадка. На рис. 8.6 приведены результаты несколько менее амбициозного исследования развития США с 1810 по 1950 г. В ходе исследования подсчитывались показатели nAch за двадцатилетние периоды на материале контент-анализа книг для чтения и затем сравнивались с количеством заявленных за это время патентов на изобретения в расчете на 1 млн жителей. Была обнаружена одинаково направленная динамика графиков изменения индекса мотива за 20-40 лет и подъемов—спадов количества зарегистрированных патентов.

Рис. 8.6. Изменение национального индекса мотива достижения и количества заявленных патентов

(deCharms, Moeller, 1962, p. 139)

Таблица 8.4

Прирост потребления электроэнергии (1952-1958 гг.) и национальный индекс мотива достижения (nAch) в 1950 г. (McClelland, 1961, р. 100)

|

Отклонения от ожидавшихся темпов прироста в стандартных единицах | |||

|

Национальный индекс |

Выше, чем |

Национальный индекс |

Ниже, чем |

|

мотива в 1950 г. |

ожидалось |

мотива в 1950 г. |

ожидалось |

|

Высокая 3,62 Турция |

+ 1,38 |

|

|

|

nAch 2,71 Индия |

+ 1,12 |

|

|

|

2,39 Австралия |

+ 0,42 |

|

|

|

2,33 Израиль |

+ 1,18 |

|

|

|

2,33 Испания |

+ 0,01 |

• |

|

|

2,29 Пакистан |

+ 2,75 |

|

|

|

2,29 Греция |

+ 1,18 |

3,38 Аргентина |

-0,56 |

|

2,29 Канада |

.:+ 0,06 |

2,71 Ливан |

-0,67 |

|

2,24 Болгария |

+ 1,37 |

2,38 Франция |

-0,24 |

|

2,24 США |

+ 0,47 |

2,33 ЮАР |

-0,06 |

|

2,14 ФРГ |

+ 0,53 |

2,29 Ирландия |

-0,41 |

|

2,10 СССР |

+ 1,62 |

2,14 Тунис |

-1,87 |

|

2,10 Португалия |

+0,76 |

2,10 Сирия |

-0,25 |

|

Низкая 1,95 Ирак |

+ 0,29 |

2,05 Новая Зеландия |

-0,29 |

|

nAch 1,86 Австрия |

+ 0,38 |

1,86 Уругвай |

-0,75 |

|

1,67 Англия |

+ 0,17 |

1,81 Венгрия |

-0,62 |

|

1,57 Мексика |

+ 0,12 |

1,71 Норвегия |

-0,77 |

|

0,86 Польша |

+ 1,26 |

1,62 Швеция |

-0,64 |

|

|

|

1,52 Финляндия |

-0,08 |

|

|

|

1,48 Нидерланды |

-0,15 |

|

|

|

1,33 Италия |

-0,57 |

|

|

|

1,29 Япония |

-0,04 |

|

|

|

1,20 Швейцария |

-1,92 |

|

|

|

1,19 Чили |

-1,81 |

|

|

|

1,05 Дания |

-0,89 |

|

|

|

0,57 Алжир |

-0,83 |

|

|

|

0,43 Бельгия |

-1,65 |

Естественным был бы также поиск различий в мотивах у определенных социальных групп населения промышленно развитых стран (см.: Heckhausen, 1972). Репрезентативные результаты таких исследований имеются для США (Veroff,

Atkinson, Feld, Gurin, 1960; Veroff, Depner, Kukla, Douvan, 1980; см. также главу 12 И Reuman, Alwin, Veroff, 1984) и Швейцарии (Vontobel, 1970). He удалось обнаружить различий между протестантами и католиками, однако различия есть между представителями разных социальных слоев. В табл. 8.5 приведены данные по выборке немецкоязычных швейцарских новобранцев. Показатели НУ и БН по ТАТ лучше всего подходят для сопоставления по причине их стандартизованности (значение 100 выступает как среднее для популяции). Чем ниже социальный слой, тем меньше стремление к успеху, но не мотив избегания неудачи. Соответствующие различия имеются и для ЧН и СМ. Особенно отчетливо социальные различия в мотиве достижения выступают у городских жителей. Между представителями обоих вероисповеданий, напротив, никакой существенной разницы не наблюдается.

Таблица 8.5

Выраженность мотива достижения у различных групп населения для выборки из 539 швейцарских солдат-новобранцев (Vontobel, 1970, S. 190)

|

Социальное происхождение |

Мотивационные переменные (стандартизованные) | |||

|

|

НУ |

БН |

ЧН |

СМ |

|

Все регионы: |

|

|

|

|

|

протестанты |

100 |

97 |

103 |

98 |

|

католики |

101 |

107 |

94 |

104 |

|

высший слой |

114 |

107 |

108 |

111 |

|

средний слой |

108 |

102 |

106 |

105 |

|

низший слой |

84 |

108 |

76 |

96 |

|

Городские жители: |

|

|

|

|

|

высший слой |

132 |

110 |

122 |

121 |

|

средний слой |

108 |

98 |

110 |

103 |

|

низший слой |

95 |

108 |

87 |

101 |

Гендерные различия и «страх успеха»

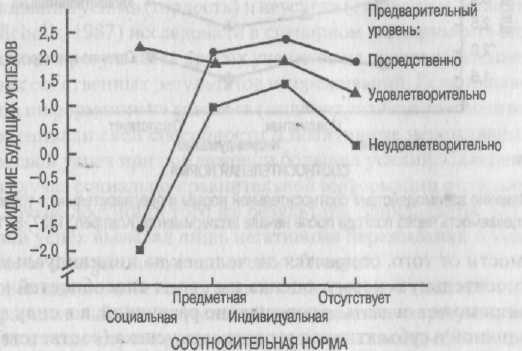

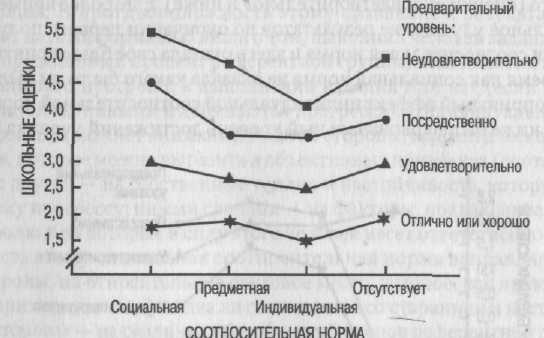

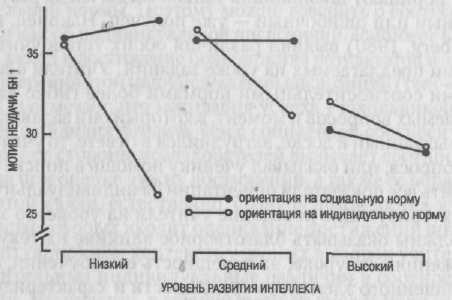

С самого начала исследований мотивации достижения испытуемые женского пола рассматривались как исключение из правил. Уже в исследованиях по актуализации мотива оказалось, что их показатели потребности в достижениях (пАсК) не возрастают вместе с усилением условий побуждения, а оказываются достаточно высокими уже при нейтральных условиях (McClelland et al., 1949; Veroff, Wilcox, Atkinson, 1953). Однако в других странах, таких как Бразилия (Angelini, 1959) или Япония (Hayashi, Habu, 1962), каких-либо межполовых различий в этом случае обнаружено не было, так же как и в ФРГ при использовании другой методики измерения мотива (НУ и БН) (см.: Heckhausen, 1963a). Это заставляет нас предположить, что решающее значение в данном случае могут иметь межнациональные различия в отборе и поступлении женщин в высшие учебные заведения. В Бразилии, Японии и ФРГ получение высшего образования не столь доступно женщинам, как в США, так что студентками в этих странах становятся представительницы статуса. Их удовлетворенность работой основывается на возможности соотносить свою работу с критериями качества, особенно когда они находились в позиции начальника. Если рассматривать профессию преподавателя как сферу, в которой женщины в то время скорее всего могли проявить свое стремление к достижению, то мы получаем картину, которой не чуждо все то, что справедливо и для мужчин.