- •Министерство Образования и науки Российской Федерации

- •Основы теории обработки результатов.

- •Погрешности измерения.

- •Модуль 1. Механика Лабораторная работа №2 «Определение ускорения свободного падения»

- •Краткая теория

- •2. Описание установки. Порядок выполнения работы.

- •Протокол лабораторной работы №2.

- •Список рекомендуемой литературы

- •Описание установки

- •3. Порядок выполнения работы а. Проверка правильности соотношения

- •Б. Проверка правильности соотношения

- •Вопросы для самопроверки к работе №3

- •2. Порядок выполнения работы.

- •Протокол лабораторной работы №4.

- •2.Описание установки

- •3. Порядок выполнения работы

- •Протокол лабораторной работы №5

- •Понятие температуры

- •Уравнение Клапейрона–Менделеева и изопроцессы

- •2. Описание прибора

- •3. Порядок выполнения работы

- •Протокол лабораторной работы №6.

- •Вопросы для самопроверки к работе №6

- •Список рекомендуемой литературы

- •1. Описание установки.

- •1. Порядок выполнения работы

- •Протокол лабораторной работы №7

- •Вопросы для самопроверки к работе №7

- •2. Порядок выполнения работы.

- •Протокол лабораторной работы №8

- •Вопросы для самопроверки к работе №8

- •Порядок выполнения работы.

- •Данные установки

- •Протокол лабораторной работы №9

- •Обработка результатов измерений

- •Прилагается к данной работе:

- •Порядок выполнения работы

- •Данные установки

- •Протокол лабораторной работы №10

- •Обработка результатов измерений

- •Вопросы для самопроверки к работе №10

- •Описание аппаратуры и порядок выполнения работы

- •Вопросы для самопроверки к работе №11

- •Порядок выполнения работы.

- •Описание метода измерения и установки.

- •Порядок выполнения работы.

- •Протокол лабораторной работы №15

- •Вопросы для самопроверки к работе №15

- •Принцип Гюйгенса

- •Принцип Гюйгенса – Френеля

- •Метод зон Френеля

- •Дифракция от щели в параллельных лучах

- •Дифракционная решетка

- •Лабораторная установка и порядок проведения работы

- •Часть I

- •Часть II

- •Протокол лабораторной работы №24

- •Вопросы для самопроверки к работе №24

- •Поляризация при отражении и преломлении

- •Поляризация при двойном лучепреломлением

- •Поляризационная призма Николя

- •Закон Малюса

- •Порядок выполнения работы

- •Протокол лабораторной работы №25

- •Внешний фотоэффект, законы Столетова.

- •Внешний фотоэффект и волновая теория света

- •Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта

- •Внутренний фотоэффект

- •Типы фотоэлементов

- •Порядок выполнения работы

- •Протокол лабораторной работы №28

- •Вопросы для самопроверки к работе №28

- •Дисперсия света

- •Сериальные формулы

- •Ядерная модель строения атома по Резерфорду

- •Затруднения теории Резерфорда

- •Понятие о квантах и постоянная Планка

- •Постулаты Бора

- •Волны де Бройля

- •Линейчатые спектры по теории Бора

- •Энергетические уровни в атоме

- •Вывод расчетной формулы

- •Описание установки и порядок выполнения работы

- •Порядок выполнения работы

- •Протокол лабораторной работы №26

- •Протокол лабораторной работы №30 Вопросы для самопроверки к работе №30 Список рекомендуемой литературы

- •Правила оформления результатов выполнения заданий по каждой работе Лабораторного практикума

2. Порядок выполнения работы.

В

стеклянный цилиндр наливают жидкость,

коэффициент вязкости которой нужно

определить. На цилиндр наносят две

горизонтальные метки К1

и К2

на расстоянии l

друг от друга (рис. 1). При определении

коэффициента вязкости употребляют

очень маленькие металлические шарики,

диаметр которых измеряют под микроскопом.

Для измерения диаметра шарик кладут на

предметный столик, вращением кремальерного

винта микроскопа подводят объектив

микроскопа к шарику (но не касаясь

шарика), а затем, наблюдая через окуляр

микроскопа вращают кремальерный винт,

медленно поднимая объектив, устанавливают

ясную видимость контура шарика. Затем

отсчитывают число делений окулярного

микрометра, которое укладывается на

диаметре шарика. Если цена деления

окулярного микроскопа равна n,

а на диаметре укладывается N

деления, то диаметр равен

![]() .

.

Измерив

диаметр шарика, подносят его к поверхности

жидкости, ближе к центру, а глаз

устанавливают против верхней метки К1

так, чтобы она вся сливалась в одну

прямую. Опускают шарик в жидкость и в

момент прохождения шарика через метку

пускают в ход секундомер. Затем аналогичным

образом устанавливают глаз против

нижней метки К2

и в момент прохождения шарика через

вторую метку останавливают секундомер.

Верхняя метка наносится с таким расчётом,

чтобы скорость шарика при подходе к

метке была уже установившейся,

следовательно

![]() .

Подставляя эти значения в формулу (4),

окончательно получим:

.

Подставляя эти значения в формулу (4),

окончательно получим:

![]() (5)

(5)

где

![]() – величина для данного прибора постоянная.

– величина для данного прибора постоянная.

Необходимо сделать не менее 10 измерений. Все результаты измерений записывают в таблицу.

Расчёты выполняют на программируемом микрокалькуляторе «Электроника МК64» или вручную.

Рекомендуемая форма протокола выполнения лабораторной работы приведены ниже.

Протокол лабораторной работы №8

Плотность

материала шарика

![]() =

=

Плотность

жидкости

![]() =

=

Расстояние между метками l=

Цена деления окулярного микроскопа n=

Постоянный множитель k=

|

Величина |

|

|

|

|

|

|

N |

|

|

|

|

|

|

N2 |

|

|

|

|

|

|

T |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Вопросы для самопроверки к работе №8

Какие явления переноса Вы знаете.

Что называется вязкостью?

Напишите уравнения, описывающие явления внутреннего трения и коэффициента вязкости.

Как изменяется коэффициент вязкости при изменении температуры.

Список рекомендуемой литературы

Дмитриева В.Ф., Прокофьев В.Л. Основы физики. – М.: Высшая школа, 2009.

Трофимова Т.И. Курс физики. – М.: Высшая школа, 2010.

Материально–техническое обеспечение

1. Установка для лабораторной работы по молекулярной физике «Определение коэффициента вязкости жидкости по методу Стокса».

2. Программа для моделирования лабораторной работы на компьютере.

Лабораторная работа №9.

«Определение удельной теплоёмкости воздуха

при постоянном давлении»

1. Краткая теория.

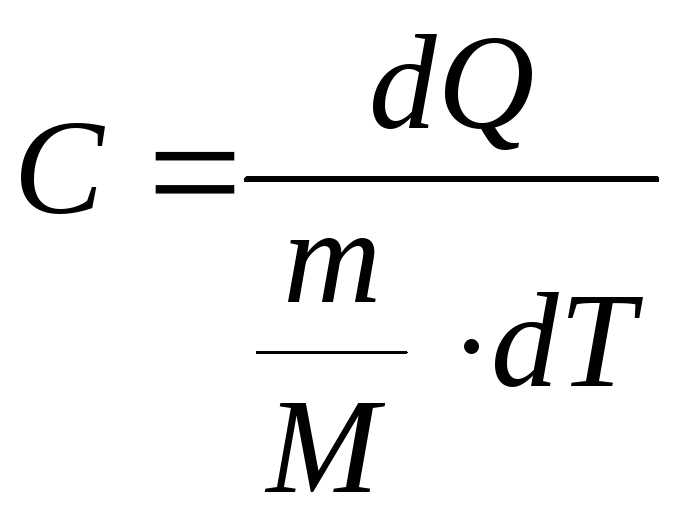

Теплоёмкостью тела массой т называется физическая величина, равная количеству теплоты, необходимое для того чтобы повысить его температуру на 1 градус, т.е.

![]() ,

,

где

![]() – удельная теплоёмкость вещества, т.е.

количество теплоты, необходимое для

нагревания 1кг вещества на 1К.

– удельная теплоёмкость вещества, т.е.

количество теплоты, необходимое для

нагревания 1кг вещества на 1К.

Если теплоёмкость отнесена к одному молю вещества, то она называется молярной

;

;

теплоёмкость зависит от конкретного изопроцесса, который совершается над системой.

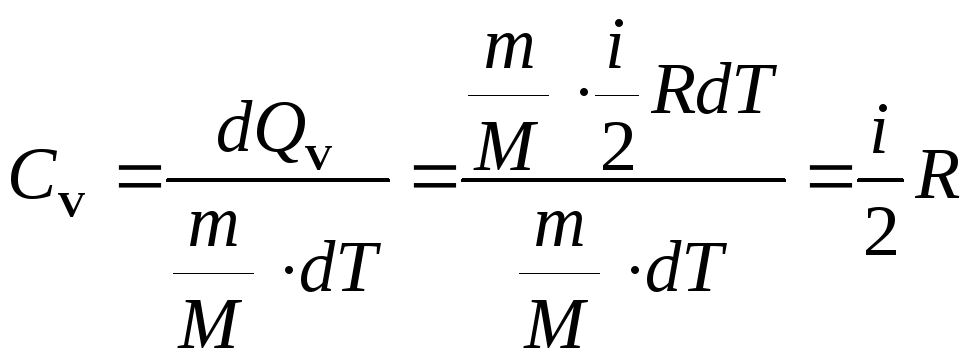

Различают

теплоёмкость при постоянном объёме

![]() и при постоянном давлении

и при постоянном давлении![]() .

.

(1)

(1)

(2)

(2)

Из

(1) и (2) следует, что

![]() – уравнение Майера.

– уравнение Майера.

Цель работы: Экспериментальное определение удельной теплоёмкости воздуха при постоянном давлении методом протока; изучение методов измерения разности температур и расхода воздуха.

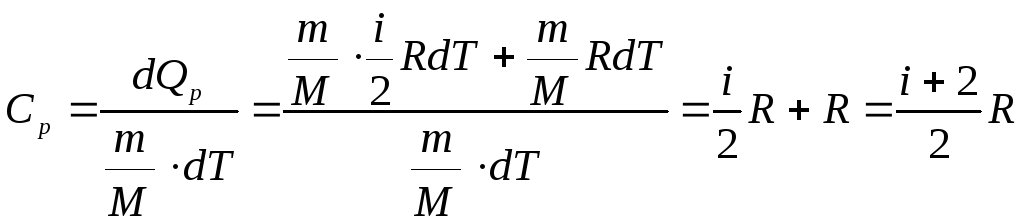

Схема установки №1 дана на рис.1.

На передней панели расположены табличка с названием работы – 1; водяной манометр U с измерительной линейкой – 2; гнёзда для подключения источника питания – 3; и вольтметра – 4; трёхгрупповой переключатель – 5 – для последовательного подключения вольтметра (мультиметра) к термопаре и балластному сопротивлению и нагревателю, клапан – 6 для подачи воздуха в установку.

3

4

В

работе определяется количество тепла,

отдаваемое нагревателем воздуха в

единицу времени

![]() ,

массовый расход воздухат,

разность температур воздуха

,

массовый расход воздухат,

разность температур воздуха

![]() на входе и выходе сосуда Дьюара.

Теплопроводность воздуха определяется

из соотношения:

на входе и выходе сосуда Дьюара.

Теплопроводность воздуха определяется

из соотношения:

![]() (3)

(3)