- •Глава 1. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

- •1.1. Инспекция грузов

- •1.2. Генерирование тормозного излучения

- •1.3. Прохождение тормозного излучения через вещество

- •1.4. Фотоядерные реакции

- •1.5. Сцинтиллятор

- •1.6. Радиационная дефектоскопия и инспекция сложных объектов

- •1.7. Основные параметры и понятия инспекционного комплекса

- •Рис. 3.14. Конфигурация носика ускоряющей ячейки

- •Рис 3.31. Геометрия инжектируемого пучка

- •4.1. Расчет ускорителя на бегущей волне

- •4.2. Расчет комбинированного ускорителя

- •Глава 5. КОМПОНЕНТЫ ИНСПЕКЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ

- •5.1. Блок-схема инспекционного комплекса

- •5.2. Инжектор электронов

- •5.3. Ускоряющая система

- •5.4. Конверсионная мишень

- •5.5. Система СВЧ питания

- •5.6. Система импульсного высоковольтного питания

- •5.7. Вакуумная система

- •5.8. Система термостабилизации

- •5.9. Радиационная защита

- •5.10. Детекторная станция

- •5.11. Система управления

- •СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Глава 5. КОМПОНЕНТЫ ИНСПЕКЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ

5.1. Блок-схема инспекционного комплекса

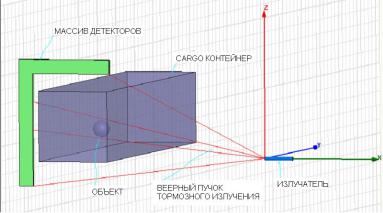

Инспекционный комплекс работает следующим образом. Излучатель формирует веерный пучок тормозного излучения, который пронизывает инспектируемый CARGO контейнер и ослабляется в соответствии с количеством материала в направлении излучения. Прошедшая часть тормозного излучения регистрируется в детекторах тормозного излучения, которые смонтированы на раме детекторной станции в одной плоскости с веерным пучком тормозного излучения. Затем контейнер смещается на малое расстояние, соответствующее размеру детектора (около 4 мм), и сканирование тормозным излучением повторяется. Сигналы из массива детекторов направляются в систему управления. Когда весь контейнер пройдет сквозь плоскость сканирования, вся информация из детекторов во всех плоскостях сканирования будет сохранена в компьютере, и компьютер построит рентгенографическое изображение контейнера. Схема работы приведена на рис. 5.1.

Рис. 5.1. Схема работы инспекционного комплекса

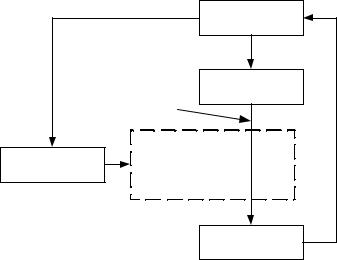

Блок-схема комплекса, предназначенного для бесконтактной инспекции CARGO контейнеров, показана на рис. 5.2.

121

|

|

|

СИСТЕМА |

|

|

|

|

УПРАВЛЕНИЯ |

|

ТОРМОЗНОЕ |

ИЗЛУЧАТЕЛЬ |

|||

|

ИЗЛУЧЕНИЕ |

|

||

СИСТЕМА |

|

CARGO КОНТЕЙНЕР |

||

ДВИЖЕНИЯ |

||||

|

|

|||

|

|

|

ДЕТЕКТОРНАЯ |

|

|

|

|

СТАНЦИЯ |

|

Рис. 5.2. Блок-схема инспекционного комплекса |

||||

Излучатель включает линейный ускоритель электронов, конверсионную мишень, в которой происходит конверсия пучка ускоренных электронов в пучок тормозного излучения, и систему коллиматоров для формирования веерообразного пучка тормозного излучения.

Основные системы ускорителя электронов: инжектор, ускоряющая секция, система СВЧ питания, система импульсного высоковольтного питания, вакуумная система, система термостабилизации, радиационная защита, блок управления.

Детекторная станция включает ряд входных блоков с массивом детекторов тормозного излучения, а также модуль управления. Общее число детекторов должно быть большим для лучшего разрешения рентгенографического изображения.

Система управления обеспечивает включение комплекса, поддержание рабочего режима, формирование и хранение рентгенографических изображений, выключение комплекса.

Система движения медленно перемещает контейнер для пошагового сканирования.

122

5.2.Инжектор электронов

Вкачестве инжектора используется традиционная двухэлектродная пушка.

Инжектор включает катод, высоковольтный изолятор, фокусирующий электрод и анод. В качестве анода используется плоская стенка первой ячейки ускоряющего резонатора с пролетным отверстием. На рис. 5.3 показано сечение геометрии инжектора с эквипотенциальными линиями.

Рис. 5.3. Геометрия инжектора и эквипотенциальные линии

Форма катода, анода и фокусирующего электрода выбираются таким образом, чтобы пучок электронов, инжектированный с поверхности катода под действием приложенного импульсного высокого напряжения, уменьшился в диаметре в пространстве между катодом и анодом, пролетел через пролетное отверстие и имел минимальное поперечное сечение (кроссовер) в середине первой ячейки ускоряющего резонатора. Траектории электронов в инжекторе показаны на рис. 5.4.

Рис. 5.4. Траектории инжектированных электронов вдоль оси инжектора

123

Пучок электронов, влетевший в первую ячейку ускоряющего резонатора, попадает в сильное высокочастотное электрическое и магнитное поля, обеспечивающие группировку, ускорение и фокусировку пучка. Поэтому траектории электронов в ускоряющем резонаторе после кроссовера будут иметь вид, существенно отличный от траекторий, показанных на рис. 5.4.

Особое удобство работы обеспечивается использованием катода с сеточным управлением. Общий вид пушки изображен на рис. 5.5.

Рис. 5.5. Инжектор электронов

Основные параметры инжектора приведены в табл. 5.1.

Таблица 5.1

Основные параметры инжектора

Параметр |

Значение |

Напряжение инжекции U, кВ |

40−50 |

Ток инжекции макс. Iмакс, А |

3 |

Ток инжекции ном. I, А |

1 |

Управляющее напряжение сетки Uс, В |

0−200 |

Ток сетки Iс, мА |

75 |

Запирающее напряжение сетки Uсз, В |

−60 |

Площадь катода S, см2 |

1,0 |

5.3.Ускоряющая система

Вкачестве ускоряющей системы в инспекционном комплексе удобно использовать бипериодическую ускоряющую систему со стоячей волной. Это обеспечивает удовлетворительную компактность всего комплекса.

124

Система СВЧ питания обеспечивает необходимую входную мощность для ускоряющего резонатора и, соответственно, требуемое электромагнитное поле в ускоряющих зазорах ячеек резонатора. Пучок электронов, инжектированный в первую ячейку, попадает в электромагнитное поле первой, второй и последующих ячеек ускоряющего резонатора, обеспечивающее его захват в режим ускорения, группировку (формирование сгустков электронов) и фокусировку.

Процесс инжекции, группировки и ускорения пучка электронов иллюстрируется на рис. 5.6, где горизонтальная ось соответствует продольной оси ускоряющего резонатора, а вертикальная ось соответствует радиальной координате. Z=0 соответствует плоскости катода. Продольное расстояние между соседними сгустками равно длине волны в свободном пространстве (10,5 см для рабочей частоты 2856 МГц).

Рис. 5.6. Траектории пучка электронов в ускоряющем резонаторе

Пример реализации бипериодической ускоряющей системы со стоячей волной для инспекционного комплекса с энергией электронов 10 МэВ показан на рис. 5.7.

Рис. 5.7. Ускоряющая система

В инспекционном комплексе энергия электронов изменяется от импульса к импульсу так, что каждый нечетный импульс имеет энергию 9 МэВ, а каждый четный – 4 МэВ. Это обеспечивает

125

реализацию режима идентификации материала в режиме работы дуальной энергии [5.1].

Энергия ускоренных электронов, полученных в одной ускоряющей секции, зависит от мощности СВЧ питания и от нагрузки пучком электронов. Мощность СВЧ питания управляется быстрым вектор-модулятором в цепи СВЧ питания клистрона. Ток инжекции управляется напряжением сетки катода. Ступенчатая перестройка мощности тока инжекции осуществляется между импульсами ускорения и тем самым обеспечивается перестройка энергии электронов от импульса к импульсу. Основные параметры ускоряющей системы представлены в табл. 5.2.

Основные параметры ускоряющей системы |

|

Таблица 5.2 |

||

|

|

|

||

Параметр |

Значение |

|

||

Эффективное шунтовое сопротивление ZT2, МОм/м |

|

74 |

|

|

Число ускоряющих ячеек, включая группирующие, N |

|

19 |

|

|

Число группирующих ячеек, Nг |

|

2 |

|

|

СВЧ мощность на входе P, МВт |

3 |

|

3 |

|

Средняя энергия электронов E, МэВ |

9 |

|

4 |

|

Импульсный ток пучка, Iп А |

0,2 |

|

0,43 |

|

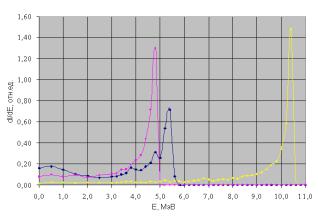

Энергетический спектр пучка ускоренных электронов в разных режимах, которые могут устанавливаться между импульсами, показаны на рис. 5.8.

Рис. 5.8. Энергетический спектр пучка ускоренных электронов

126