- •Тема 1. Введение в криминалистику и ее теоретические основы

- •§ 1. Предмет, задачи и система криминалистики

- •§ 2. Методы криминалистики

- •§ 3. Криминалистика в системе юридических наук

- •§ 1. Понятие и предмет современной криминалистики

- •§ 2. Современное развитие криминалистической техники западных странах

- •§ 1. Понятие криминалистической идентификации и ее научные основы

- •§ 2. Объекты криминалистической идентификации

- •§ 3. Виды криминалистической идентификации

- •§ 4. Основные положения методики криминалистической идентификации

- •Тема 2. Криминалистическая техника.

- •§ 1. Понятие криминалистической техники и формы ее применения в следственной и судебной практике

- •§ 2. Современные комплекты научно-технических средств

- •§ 3. Общая характеристика средств фотографии, видеозаписи, звукозаписи

- •§ 4. Методы и средства микроскопии

- •§ 5. Методы визуального исследования в невидимых лучах электромагнитного спектра

- •§ 6. Применение телевизионной, компьютерной, лазерной и тепловизорнои техники при исследовании вещественных доказательств

- •§ 7. Аналитические инструментальные методы исследования вещественных доказательств

- •§ 8. Использование в криминалистике компьютерных технологий

- •§ 1. Понятие судебной фотографии

- •§ 2. Краткие сведения по общей фотографии

- •§ 3. Методы запечатлевающей фотосъёмки

- •§ 4. Методы исследующей фотографии

- •§ 5. Особенности фотографирования при производстве отдельных следственных действий

- •§ 1. Понятие и значение судебной кинематографии

- •§ 2. Виды и quest20методы судебной кино-видеосъемки

- •§ 3. Особенности съемки и изготовления кино- и видеофильма при производстве следственных действий

- •§ 1. Понятие трасологии и ее научные основы

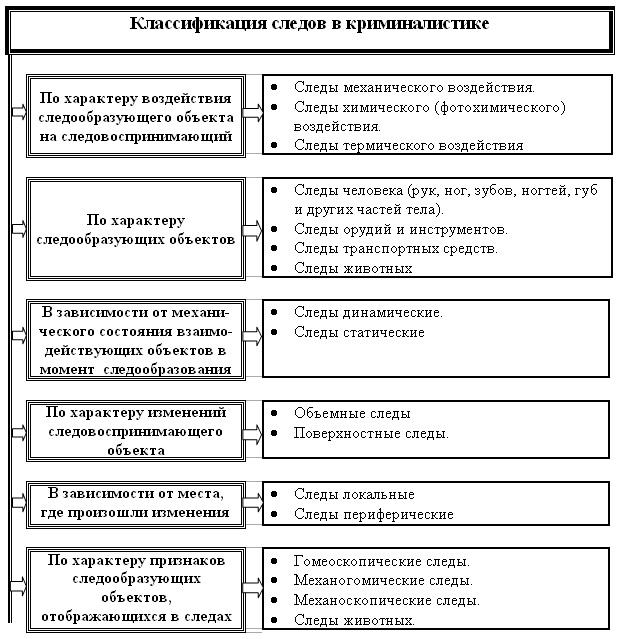

- •§ 2. Классификация следов в трасологии

- •§ 3. Общие правила обнаружения, фиксации и изъятия следов

- •§ 9. Основы трасологической экспертизы

- •§ 1. Понятие и научные основы судебной баллистики

- •§ 3. Боевые и охотничьи припасы к огнестрельному оружию

- •§ 4. Механизм выстрела и возникающие при этом следы

- •§ 5. Следственный осмотр и предварительное исследование баллистических объектов

- •§ 6. Судебно-баллистическая экспертиза

- •§ 1. Понятие, научные основы и задачи криминалистической взрывотехники

- •§ 2. Механизм взрыва и объекты криминалистической взрывотехники

- •§ 3. Особенности осмотра места происшествия по делам, связанным с подготовкой либо производством взрыва

- •§ 4. Взрывотехническая экспертиза

- •§ 1. Задачи технико-криминалистического исследования документов

- •§ 2. Общие правила работы с документами. Следственный осмотр документов – вещественных доказательств2

- •§ 3. Установление фактов внесения изменений в содержание документов

- •§ 4. Установление признаков подделки реквизитов документов

- •§ 5. Восстановление содержания документов

- •§ 6. Исследование документов, изготовленных с помощью печатающих аппаратов

- •§ 7. Quest15Исследование материалов документов

- •§ 1. Понятие и значение судебной видеофоноскопии

- •§ 2. Условия допустимости материалов видеофонозаписи в уголовном процессе

- •§ 3. Особенности осмотра кассет, дисков, магнитных лент

- •§ 4. Применение видео-, звукозаписи для фиксации следственных действий и других мероприятий

- •§ 5. Виды судебной видеофоноскопической экспертизы и особенности их назначения и производства

- •§ 1. Понятие криминалистической регистрации, ее задачи и правовые основы

- •§ 2. Система криминалистических учетов3

- •§ 3. Характеристика основных видов криминалистических учетов

- •Тема 3. Криминалистическая тактика

- •§ 1. Понятие криминалистической тактики и ее задачи

- •§ 2. Понятие тактических приемов, критерии их допустимости и общие свойства

- •§ 1. Понятие организации и планирования расследования

- •§ 2. Планивование расследования уголовного дела

- •§ 3. Планирование отдельных следственных действий

- •§ 4. Понятие версии

- •§ 5. Классификация версий

- •§ 6. Построение и проверка версий

- •§ 1. Понятие, правовые основания и принципы взаимодействия

- •§ 2. Формы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами в процессе раскрытия и расследования преступлений

- •§ 3. Взаимодействие следователя с экспертно-криминалистическими подразделениями

- •§ 1. Понятие общие положения тактики осмотра места происшествия

- •§ 2. Подготовка к осмотру места проишествия

- •§ 4. Тактические приемы осмотра места происшествия

- •§ 5. Фиксация результатов осмотра места происшествия

- •§ 3. Тактические и организационные особенности применения технических средств при осмотре места происшествия

- •§ 1. Принятие решения о производстве следственного эксперимента

- •§ 2. Отличие следственного эксперимента от осмотра места происшествия и предъявления для опознания

- •§ 3. Условия производства следственного эксперимента

- •§ 4. Quest4Виды следственных экспериментов

- •§ 5. Quest5Тактические приемы проведения следственного эксперимента

- •§ 6. Участники следственного эксперимента

- •§ 7. Тактика производства самого следственного эксперимента

- •§ 1. Сущность и правовые основания производства обыска

- •§ 2. Подготовка к обыску

- •§ 3. Тактические приемы обыска

- •§ 4. Фиксация результатов обыска

- •Тема 4. Криминалистическая методика

- •§ 1. Понятие методики расследования преступлений

- •§ 2. Структура криминалистической методики расследования преступлений

- •§ 3. Классификация криминалистических методик расследования

- •§ 1. Криминалистическая характеристика убийств

- •§ 2. Возбуждение уголовного дела

- •§ 3. Первоначальный этап расследования убийств

- •§ 4. Последующий и завершающий этапы расследования

- •§ 5. Специфика расследования убийств, сопряженных с расчленением трупа

- •§ 1. Криминалистическая характеристика изнасилований - понятие и элемент

- •§ 3. Типичные следственные ситуации, планирование расследования

- •§ 4. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий по делам об изнасиловании

§ 3. Общие правила обнаружения, фиксации и изъятия следов

quest4Эффективность поиска следов при расследовании преступлений зависит от многих факторов: от природы самих следов и особенностей поверхности, на которой они оставлены, условий, в которых проводится работа по их обнаружению, уровня профессиональной подготовки субъекта, осуществляющего поисковые мероприятия, в области криминалистической техники и тактики производства следственных действий и т.д.

Объемные и поверхностные следы могут быть оставлены как на открытых, доступных для восприятия частях объектов материальной обстановки, так и на внутренних поверхностях предметов, вещей, изделий (например, следы отмычек на внутренней поверхности запирающего устройства). Встречаются видимые, маловидимые и невидимые невооруженным глазом следы. Обнаружить визуально различимые объемные либо окрашенные поверхностные следы, если они оставлены на открытых участках, не представляет большой сложности. Успех здесь зависит от того, насколько тактически грамотно следователь организует работу по исследованию материальной обстановки места проведения следственного действия. Поиск иных следов (маловидимых, невидимых, скрытых на внутренних поверхностях предметов) будет результативным, если лицо, выполняющее эту работу на месте проведения следственного действия, обладает не только знаниями закономерностей образования следов, но и профессиональными знаниями и навыками работы с технико-криминалистическими средствами, предназначенными для их обнаружения.

Рис.

1

Рис.

1

Характер искомых следов во многом определяется видом расследуемого преступления: при расследовании дорожно-транспортных происшествий преобладают следы транспортных средств, по которым восстанавливается механизм события; при расследовании квартирных краж следы, указывающие на способ проникновения в жилище (следы орудий и инструментов); при расследовании убийств - следы орудий преступления, следы борьбы и др.

Все это важно учитывать при подготовке к следственному действию, выборе технических средств обнаружения следов, организации исследования материальной обстановки места его проведения.

Основная масса следов обычно находится на месте происшествия, реже их удается обнаружить при проведении других следственных действий. Поиск следов, проводимый следователем при производстве осмотра места происшествия, отличается тактической сложностью, обусловленной отсутствием информации о наличии и тем более о местах нахождения следов. Об этом можно только предполагать с большей или меньшей степенью вероятности, руководствуясь сообщением, явившимся основанием для принятия решения о производстве осмотра места происшествия. Поэтому прежде чем приступить к проведению мероприятий, направленных на обнаружение следов, необходимо ознакомиться с обстановкой места проведения осмотра в целом и тщательно исследовать те объекты, в связи с обнаружением которых проводится осмотр (например, место нахождения трупа, место взлома хранилища и др.). Это позволит в известной мере мысленно реконструировать имевшее место событие, проанализировать возможные действия преступника на месте происшествия, установить, как и где преступник мог проникнуть на это место и в каком направлении скрылся, какие изменения в обстановку места происшествия были внесены преступником. Выявленные изменения укажут и на те предметы, вещи, к которым преступник мог прикасаться и оставить отпечатки пальцев, на те участки местности, где преступник передвигался и мог оставить следы ног, на те предметы вещной обстановки, которые он вскрывал в поисках ценностей и оставил следы использованных орудий и т.д. Визуальное обследование таких участков позволяет без труда обнаружить видимые следы. Маловидимые и невидимые выявляются с помощью средств криминалистической техники, при осмотре в косопадающем или проходящем свете, путем обработки следов дактилоскопическими порошками и т.д.

В процессе осуществления поиска следов на основе мысленной реконструкции и по мере накопления информации о проверяемом событии картина происшествия все более проясняется. Это дает основание для уточнения мест наиболее вероятного нахождения новых еще необнаруженных следов преступления и преступника, что позволяет сузить направления проведения дальнейших поисковых мероприятий. Правильная реконструкция в итоге способствует целенаправленному поиску дополнительных следов и иных источников информации о происшествии, а их обнаружение - более полному восстановлению механизма события.

В процессе осуществления поисковых мероприятий важно соблюдать и технические правила работы со следами. Основное из них, это необходимость обеспечения сохранности следов, недопустимость использования средств, приемов и методов, которые могут их повредить. То есть для работы со следами наиболее пригодны неразрушающие методы и средства. Не следует допускать применения и таких средств, которые, обеспечивая эффективный поиск одних следов, способны уничтожить или видоизменить другие. Сохранность следов при осуществлении поисковых мероприятий может быть обеспечена и правильным выбором последовательности действий, направленных на их обнаружение. Так, поиску следов рук преступника, или следов орудий взлома должно предшествовать обследование пола помещения или грунта. В противном случае, перемещения следователя на месте происшествия в поисках тех же следов рук может привести к уничтожению, например, следов ног, колес транспортных средств, которые могли остаться на участке места происшествия, по которому предстоит передвигаться группе, прибывшей для проведения осмотра.

Однако мало обнаружить следы, их еще необходимо зафиксировать и сохранить в неизменном виде, чтобы можно было в дальнейшем использовать в доказывании. Процессуальная фиксация следов, обнаруженных на месте происшествия или при производстве иного следственного действия заключается в подробном их описании в протоколе и приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. Важно, чтобы в протокольном описании были зафиксированы свойства и признаки, способные индивидуализировать изъятые следы. Это позволит исключить возможность их подмены в будущем.

Криминалистическая фиксация следов является вспомогательным, факультативным средством фиксации, применение которого в большинстве случаев зависит от усмотрения следователя. Существует несколько таких способов фиксации следов: фотографирование, съемка на видеокамеру, зарисовка, отражение на графических планах и схемах, копирование с помощью материалов, обладающих копировальными свойствами (например, с помощью дактилоскопической пленки) и изготовление слепков с объемных следов. Фотографирование следов может быть в силу закона и обязательным средством их фиксации, если эти следы по тем или иным причинам не могут быть изъяты с места обнаружения или храниться при уголовном деле (ч.2 п.1а ст.82 УПК РФ).

Принимая решение о применении криминалистических средств фиксации следов, необходимо исходить из общего правила, согласно которому всегда лучше иметь вещественные доказательства в натуре, чем любые, даже самые совершенные копии. Поэтому необходимо принять все меры, чтобы следы были изъяты и приобщены к делу в том виде, в котором они были обнаружены, то есть вместе со следоносителем. Однако даже в этом случае целесообразно их прежде сфотографировать, чтобы иметь фотоснимки на случай непредвиденного изменения или случайного уничтожения следов до окончательного разрешения дела. Такая опасность существует в особенности тогда, когда работа со следами проводится недостаточно опытными или недостаточно квалифицированными следователями или специалистами. Фотосъемка, предваряющая изъятие следов, может в этом случае стать гарантией сохранения информации, содержащейся в обнаруженных следах.

opentest7Независимо от того, изымаются ли следы в натуре либо с них изготавливаются копии, фотографирование всегда должно предшествовать применению любых других криминалистических способов фиксации. Эта рекомендация объясняется тем, что фотосъемка, не представляя никакой опасности, не способна оказать отрицательного влияния на сохранность следов.

opentest4Следокопировальные материалы (липкие пленки, дактилоскопические пленки и пр.) применяются для закрепления только поверхностных следов-наслоений, образованных в результате переноса вещества с поверхности следообразующего объекта на поверхность следовоспринимающего. В тех случаях, когда необходимо отобразить взаимное расположение обнаруженных на месте проведения следственного действия следов, применяется графический способ фиксации для чего местонахождение следов отмечается на вычерченных планах или схемах.

Объемные следы копируются с помощью различных слепочных масс, из которых наиболее точно микроструктуру поверхности следа передают слепки, изготовленные из синтетических (в частности силиконовых) паст. Такие слепки отличаются эластичностью и менее подвержены внешним разрушающим воздействиям. Когда не требуется высокая точность передачи микроструктуры поверхности следа, например, при копировании объемного следа протектора колеса, используют гипс.

Все технико-криминалистические средства, использованные для обнаружения, фиксации и изъятия следов, должны быть указаны в протоколе следственного действия, так же как и полученные материалы в виде слепков и оттисков, фотоснимков и зарисовок и т.д. требуется подробно описать в итоговом процессуальном документе, закрепляющем ход и результаты следственного действия.