- •1.3.6. Экстремальные характеристики отношения

- •3.2.3. Связь между исчислением высказываний и алгеброй

- •3.2.4. Основные результаты исследования исчисления

- •Предисловие

- •1.1. Понятие компьютинга и дискретной математики

- •1.2. Теория множеств

- •1.2.1. Основные понятия теории множеств

- •1.2.2. Способы задания множеств

- •1.2.3. Операции над множествами

- •1.2.4. Свойства операций над множествами

- •1.2.5. Аксиоматика теории множеств

- •1.3. Бинарные отношения и их свойства

- •1.3.1. Декартово произведение и бинарное отношение

- •1.3.2. Функции и операции

- •1.3.3. Способы задания бинарных отношений

- •1.3.4. Свойства бинарных отношений

- •1.3.5. Типы бинарных отношений

- •1.3.7. Отношение толерантности

- •1.3.8. Операции над отношениями

- •Контрольные вопросы и задания

- •2.1. Фундаментальные алгебры

- •2.2. Алгебра высказываний

- •2.3. Формализация логических высказываний

- •2.4. Таблицы истинности сложных высказываний

- •2.5. Равносильности алгебры высказываний

- •2.6. Булевы функции

- •2.7. Формы представления логических функций

- •2.7.1. Дизъюнктивные нормальные формы

- •2.7.2. Конъюнктивные нормальные формы

- •2.8.1. Законы алгебры Буля

- •2.8.2. Упрощение логических функций

- •2.8.3. Метод Квайна – МакКласки

- •2.9.1. Теорема о полноте системы булевых функций

- •2.10. Построение логических схем

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 3. Формальные теории

- •3.1. Основные свойства формальных теорий

- •3.1.1. Выводимость

- •3.1.2. Интерпретация

- •3.1.3. Разрешимость

- •3.1.4. Общезначимость

- •3.1.5. Непротиворечивость

- •3.1.6. Полнота

- •3.1.7. Независимость

- •3.2. Исчисление высказываний

- •3.2.1. Интерпретация

- •3.2.2. Правило подстановки

- •3.2.3. Связь между исчислением высказываний

- •3.2.5. Другие формализации исчисления высказываний

- •3.3. Исчисление предикатов

- •3.3.2. Кванторные операции над предикатами

- •3.3.3. Формальное определение исчисления предикатов

- •Контрольные вопросы и задания

- •4.1. Прямые доказательства

- •4.1.1. Правило подстановки

- •4.1.2. Правило вывода

- •4.1.3. Дедукция

- •4.1.4. Математическая индукция

- •4.2. Косвенные доказательства

- •4.2.1. Доказательство «от противного»

- •4.2.2. Доказательство через контрпример

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 5. Основы комбинаторики

- •5.1. Правила суммы и произведения

- •5.2. Перестановки

- •5.3. Размещения и сочетания

- •5.4. Разбиения

- •5.5. Формула включений и исключений

- •5.6. Рекуррентные соотношения

- •5.7. Производящие функции

- •5.8. Числа Стирлинга второго и первого рода

- •Контрольные вопросы и задания

- •Глава 6. Основы теории графов

- •6.1. Основные понятия

- •6.1.1. Классификация графов

- •6.1.2. Способы задания графов

- •6.2. Операции над графами

- •6.2.1. Удаление вершин и ребер

- •6.2.2. Дополнение

- •6.2.3. Объединение графов

- •6.2.4. Сложение графов

- •6.2.5. Произведение графов

- •6.3. Связность в графах

- •6.3.1. Компоненты связности

- •6.3.2. Вершинная и реберная связность

- •6.3.3. Сильная связность в графах

- •6.4. Цикломатика графов

- •6.4.1. Ациклические графы

- •6.4.2. Базисные циклы и цикломатическое число

- •6.4.3. Базисные разрезы и ранг

- •6.4.4. Эйлеровы графы

- •6.4.5. Гамильтоновы графы

- •6.5. Диаметр графа

- •6.5.1. Основные определения

- •6.5.2. Алгоритм нахождения диаметра

- •6.5.3. Поиск диаметра при операциях над графами

- •6.6. Устойчивость графов

- •6.6.1. Внутренняя устойчивость

- •6.6.1. Внешняя устойчивость

- •6.7. Хроматика графов

- •6.7.1. Хроматическое число

- •6.7.3. Двудольное представление графов

- •6.7.4. Хроматический класс

- •6.8. Преобразование графов

- •6.8.1. Реберные графы

- •6.8.2. Изоморфизм графов

- •6.8.3. Гомеоморфизм графов

- •6.8.4. Автоморфизм графов

- •6.9. Планарность

- •6.9.1. Основные определения

- •6.9.2. Критерии непланарности

- •6.10. Построение графов

- •6.10.1. Преобразование прилагательных в числительные

- •6.10.3. Оценка количества ребер сверху и снизу

- •Контрольные вопросы и задания

- •7.1. Введение в теорию нечетких моделей

- •7.1.1. Принятие решений в условиях неопределенности

- •7.1.2. Основы нечетких моделей

- •7.2. Нечеткие множества. Базовые определения

- •7.2.1. Базовые и нечеткие значения переменных

- •7.2.2. Основные определения

- •7.2.3. Типовые функции принадлежности

- •7.3. Операции над нечеткими множествами

- •7.3.1. Операция «дополнение»

- •7.3.2. Операция «пересечение»

- •7.3.3. Операция «объединение»

- •7.3.4. Операция «включение»

- •7.3.5. Операции «равенство» и «разность»

- •7.3.6. Операция «дизъюнктивная сумма»

- •7.3.7. Операции «концентрирование» и «растяжение»

- •7.3.8. Операция «отрицание»

- •7.3.9. Операция «контрастная интенсивность»

- •7.3.10. Операция «увеличение нечеткости»

- •7.4. Обобщенные нечеткие операторы

- •7.4.1. Треугольные нормы

- •7.4.2. Треугольные конормы

- •7.4.3. Декомпозиция нечетких множеств

- •7.5. Индекс нечеткости

- •7.5.1. Оценка нечеткости через энтропию

- •7.5.2. Метрический подход к оценке нечеткости

- •7.5.3. Аксиоматический подход

- •7.6. Нечеткие бинарные отношения

- •7.6.1. Нечеткие бинарные отношения

- •7.6.2. Свойства нечетких бинарных отношений

- •7.6.3. Операции над нечеткими отношениями

- •7.7. Нечеткие числа

- •7.8. Приближенные рассуждения

- •7.8.1. Нечеткая лингвистическая логика

- •7.8.2. Композиционное правило вывода

- •7.8.3. Правило modus ponens

- •Контрольные вопросы и задания

- •Список литературы

Х и не обязательно принадлежит этому подмножеству. Более того, мажоранта может и не существовать. В нашем примере на рис. 1.12 для подмножества Х мажоранта не существует.

Элемент xmij Y называется минорантой (нижней границей

или нижним конусом) Х тогда и только тогда, когда для любогоx X xmij ≤ x . Для примера на рис. 1.12 миноранты {a, b}.

Элемент xsup Y называется верхней гранью (точной верхней

гранью) Х тогда и только тогда, когда он является наименьшим среди мажорант. В нашем примере на рис. 1.12 для подмножества Х верхняя грань не существует.

Элемент xinf Y называется нижней гранью (точной верхней

гранью) Х тогда и только тогда, когда он является наибольшим среди минорант. В нашем примере на рис. 1.12 для подмножества Х нижняя грань {b}.

Теорема 1.5 (принцип двойственности). Отношение, обрат-

ное отношению упорядоченности, также является отношением упорядоченности.

Ранее мы использовали отношение ≤ . Обратное к нему отношение ≥ также упорядочено. Для него так же определяются экстремальные характеристики.

1.3.7. Отношение толерантности

Бинарное отношение T(M), заданное на множестве М, называ-

ется отношением толерантности (схожести) тогда и только тогда, когда оно рефлексивно и симметрично.

Например, задавая сходство между словами как различие в одну букву, можно строить различные переходы:

рука – рута – рота – рога – нога.

1.3.8. Операции над отношениями

Рассмотрим два отношения R1 и R2, заданных на множестве М

[1].

29

Объединением двух отношений R1 и R2 называется новое бинарное отношение R(M), элементы которого удовлетворяют условию:

R = R1 R2 ={(x, y) /(x, y) R1 или (x, y) R2 }.

Операция объединения обладает свойствами:

•коммутативности;

•ассоциативности;

•идемпотентности;

•для универсума и пустого бинарного отношения выполняются

R I = I , R = R.

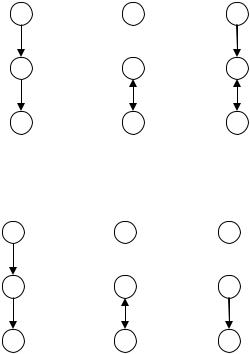

На рис. 1.13 представлен результат объединения двух отношений.

a |

a |

a |

|

b |

b |

= b |

|

c |

c |

c |

Рис. 1.13 |

|

|

|

Пересечением двух отношений R1 и R2 называется новое бинарное отношение R(M), элементы которого удовлетворяют условию:

R = R1 ∩ R2 ={(x, y) /(x, y) R1 и (x, y) R2 }.

a |

a |

b ∩ |

b = |

c |

c |

Операция пересечения обладает свойствами:

•коммутативности;

•ассоциативности;

•идемпотентности;

a

b

c Рис. 1.14

30

для универсума и пустого бинарного отношения выполняются

R I R и R .

На рис. 1.14 представлен результат пересечения двух отношений.

Композицией двух отношений R1 и R2 называется новое бинарное отношение R(M), элементы которого удовлетворяют условию:

R R1[R2 ] {(x, y)/ z :(x,z) R1 и (z, y) R2}.

Операция композиции обладает свойствами:ассоциативности;

для пустого бинарного отношения выполняются R[ ] =

и [R] = .

На рис. 1.15 представлен результат композиции двух отношений.

|

a |

|

a |

|

a |

|

b |

[ |

b |

] = |

b |

Рис. 1.15 |

c |

|

c |

|

c |

|

|

|

|

|

|

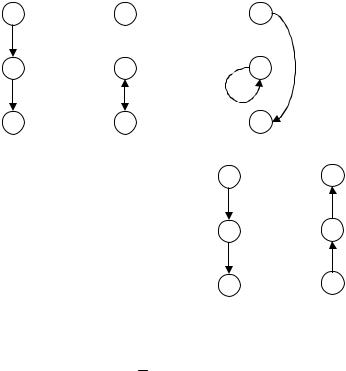

Обращением R–1 бинарного отно- |

a |

a |

|||

шения R(M) называется новое бинар- |

|||||

ное отношение R-1(M), удовлетво- |

|

|

|||

ряющее условию |

|

|

R-1( b ) = b |

||

R 1 {(x, y)/(y,x) R}. |

|||||

Операция обращения – унарная, |

|

|

|||

поэтому такие свойства, как коммута- |

c |

c |

|||

тивность, ассоциативность и т.д. для |

|||||

нее не определяются. На рис. 1.16 |

|

Рис. 1.16 |

|||

представлен результат |

обращения |

|

|

||

отношения.

Дополнением бинарного отношения R(M) до универсума назы-

вается новое бинарное отношение R(M):

31

a |

a |

R ( b ) = |

b |

c |

c |

Рис. 1.17 |

|

R(M) {(x, y)/(x, y) R}.

Операция дополнения – тоже унарная, поэтому для нее так же, как и для обращения, такие свойства, как коммутативность, ассоциативность и т.д., не определяются. На рис. 1.17 представлен результат дополнения отношения до универсума.

Декартовым произведением двух бинарных отношений называется новое бинарное отношение, элементы которого удовлетворяют условию (рис. 1.18)

|

R R1 |

R2 |

{((x,a),(y,b))/(x, y) R1 и |

(a,b) R2}. |

|

|

a |

|

a |

|

a,a |

b,a |

c,a |

b |

|

b |

= |

a,b |

b,b |

c,b |

c |

|

c |

|

a,c |

b,c |

c,c |

Рис. 1.18

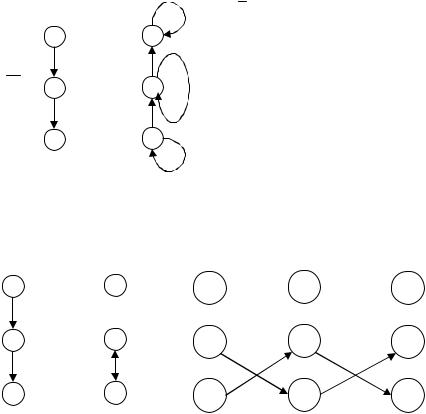

Замыкание отношения относительно свойства. Рассмотрим два отношения R1 и R2 на множестве М, R2 обладает свойством S, S(R2). Отношение R1 называется замыканием R2 относительно свойства S тогда и только тогда, когда:

R1 обладает свойством S, S(R1);

R1 является надмножеством R2;

R1 – наименьшее.

Ядром отношения R на множестве M называется новое отношение R [R –1].

Отношение тождества U является ядром самого себя.

32