- •Оглавление

- •Тема 1. Общая характеристика психологии как науки Вступление. 1. Из истории "донаучной" психологии (1:14).

- •Первый вопрос. Из истории донаучной психологии. Психология и философия. Сознание как первый предмет психологии (1:15).

- •Лекция 2 (12.09.97)(наверх)

- •Второй вопрос. Сравнительная характеристика научной и житейской психологии. Специфика научно-психологического знания (1:15).

- •Тема 2. Становление предмета психологии. Вступление.

- •Лекция 3 (19.09.97)(наверх) Тема 2. Становление предмета психологии Первый вопрос. Проблемы анализа сознания в философии. Декарт (1:18)

- •Лекция 4 (10.10.97)(наверх)

- •Третий вопрос. Проблема объективности в психологии. Предмет и задачи психологии поведения.

- •Лекция 5 (17.10.97) (наверх)

- •Лекция 6 (24.10.97) (наверх)

- •3. Предмет и задачи психологии поведения. Общее представление о научении и его видах. Понятие промежуточной переменной и когнитивных карт.(0:59)

- •Четвертый вопрос. Проблема бессознательного156в психоанализе.

- •Лекция 7 (31.10.97)(наверх)

- •Пятый вопрос. Категория деятельности в психологии. Единство сознания и деятельности170(0:34).

- •Тема 3. Общее представление о личности и ее развитии Первый вопрос. Понятие субъекта, личности, индивидуальности, индивида (1:08)

- •Лекция 8 (13.11.97)(наверх)

- •Второй вопрос. Общее представление о развитии личности. Личность в онтогенезе181(1:46)

- •Лекция 9-10 (21-27.11.97) (наверх) Тема 4 Возникновение и развитие психики191

- •Второй вопрос. Стадии развития психики и поведения животных (0:50)

- •Лекция 10 (27.11.97)(наверх)

- •Тема 4. Возникновение и развитие психики

- •Лекция 11 (28.11.97)(наверх)

- •Третий вопрос. Сравнение психики животных и человека. Основные особенности трудовой деятельности и их физиологические предпосылки. Возникновение действий и необходимость сознания (1:08).

- •Лекция 12 (5.12.97)(наверх) Тема 5. Социокультурная регуляция деятельности Первый вопрос. Краткие сведения из социологии. Социальные позиции, нормы, ожидания. Социальные роли и их присвоение (1:42)

- •Второй вопрос. Социализация индивида как присвоение культурного опыта, понятиевысшей психической функции(л.С.Выготский) (0:52)

- •Второй вопрос. Понятие действия. Действие и деятельность: проблемы возникновения новых мотивов (0:44).

- •Лекция 14 (19.12.97)(наверх) Третий вопрос. Действия и операции. Виды операций. Уровни построения движений (1:23)

- •Лекция 15 (??.12.97)(наверх) Тема 7. Человек как субъект познания.

- •Первый вопрос. Познание и психологическая специфика его изучения. Познание и сознание. Познание и мотивация (1:50).

- •2. Основные определения познавательных процессов (0:36).

- •Лекция 16 (февраль 97-98?)(наверх) Второй вопрос. Основные определения познавательных процессов (0:59).

- •Третий вопрос. Понятие образа мира и его роль в исследовании познания (0:28)

- •Раздел 2. Человек как субъект деятельности или психология личности.

- •Тема 8. Основные подходы к изучению личности.

- •Раздел 2. Человек как субъект деятельности или психология личности

- •Тема 8. Основные подходы к изучению личности Вступление. Основные подходы к изучению индивидуальности (личности)

- •Первый вопрос. Каковы единицы изучения индивидуальности (личности)?

- •Второй вопрос. Каково происхождение данных свойств и способов поведения?

- •Третий вопрос. Каковы способы работы психологов с этими людьми?

- •Лекция №17(наверх) Основные виды (ступени) психотерапии

- •Основные разделы психологии личности

- •16.II.98/4 Лекция №18(наверх)

- •Тема 9: Индивидуальные особенности человека:способности,темперамент,характер(наверх)

- •Первый вопрос. Способности, их измерение и развитие

- •Определение способностей

- •Способности и задатки

- •Развитие и изучение способностей – от операций к действиям

- •Структура интеллекта

- •23.II.98/6 Лекция №19(наверх)

- •Интеллект и креативность

- •Общее представление о развитии способностей

- •Второй вопрос. Темперамент и примеры его исследования

- •Третий вопрос. Общее представление о характере и его формировании

- •Характер и личность

- •Тема 11: Типология индивидуальности: основные подходы

- •16.III.98/10 Лекция №20(наверх)

- •Первый вопрос. Наличие психотелесных соответствий, или строение тела и характер

- •Второй вопрос. Основные виды психопатий и акцентуаций

- •Третий вопрос. Построение типологии индивидуальности как терапевтического средства

- •Тема 12: Психология общения. (наверх)

- •Первый вопрос. Определение общения и его условия. Общение как деятельность. Потребность в общении и её развитие.

- •Вопрос второй. Общение и речь. Виды и функции речи. Невербальное общение341.

- •Третий вопрос. Возможности описания и анализа процесса общения.

- •Тема 13: Психология эмоций(наверх)

- •23.III.98/14 Лекция №21(наверх)

- •Первый вопрос. Определение эмоций и основные аспекты их изучения

- •Аспект первый: эмоция как психическое явление

- •Эмоции – как психотелесные состояния

- •Эмоциональные процессы или эмоция как процесс

- •Второй вопрос. Функции эмоций

- •Третий вопрос. Виды эмоций и примеры их исследования. Эмоции и личность

- •30.III.98/18 Лекция №22(наверх)

- •Методы диагностики аффективных следов

- •Эмоции и личность

- •Тема 14: Психология воли(наверх)

- •Первый вопрос. Определения воли и ее критерии. Общие ситуации, требующие (или нет) волевой регуляции поведения.

- •Вундт о волевом процессе

- •Джемс о волевой регуляции

- •6.IV.98/22 Лекция №23(наверх)

- •Общие ситуации, в которых требуется произвольная или волевая регуляция

- •Второй вопрос. Познавательная сфера личности и принятие решений

- •Методика Келии и понятие познавательного персонального конструкта

- •13.IV.98/26 Лекция №24(наверх)

- •Третий вопрос. Волевая регуляция как преобразование конфликтных ситуаций

- •Тема 15: Психология мотивации(наверх)

- •20.IV.98/28 Лекция №25(наверх)

- •Тема 12. Психология мотивации.

- •Первый вопрос. Определения и виды мотивов. Функции мотива и продуктивность деятельности

- •Виды мотивов

- •Побуждающая функция мотива и эффективность деятельности

- •Вопрос второй. Проблемы выделения базовой и ситуативной мотивации

- •27.IV.98/32 Лекция №26(наверх)

- •Уровень притязаний 377и мотивация достижений

- •Вопрос третий. Мотивация и личность. Защитные механизмымнимой личности

- •4.V.98/36 Лекция №27(наверх)

- •Защитные механизмы в гештальтпсихологии

- •Тема 17 «Строение личности».(наверх)

- •Первый вопрос. Представление о личности в классической психологии сознания и поведения.

- •Второй вопрос. Представление о личности в психоанализе.

- •Третий вопрос. Представление о личности в гуманистической психологии или в терапии процесса. Личность как целое.

- •Тема 18. Развитие личности.(наверх)

- •Тема 19.Самосознание: определение, критерии, уровни развития.

- •Тема 20. Личностный рост.(наверх)

- •Тема 21. Личность и познание.

- •Ограничения познания или что такое духовная психология?

- •Раздел 3. Человек как субъект познания, или психология познавательных процессов.

- •Часть первая. Введение в психологию познания. Тема 22. Общая характеристика когнитивной психологии.

- •Первый вопрос. Теоретические предпосылки когнитивной психологии. Понятие когнитивной схемы.

- •Второй вопрос. Понятие когнитивной схемы.

- •Третий вопрос. Основные направления когнитивной психологии.

- •Тема 23. Виды познавательных процессов и критерии их классификации.(наверх)

- •Первый вопрос. Основные критерии классификации познавательных (психических) процессов.

- •Второй вопрос. Видычувствительностиили классификации431.

- •Третий вопрос. Виды мышления.

- •Тема 24. Познание и действие.(наверх)

- •Первый вопрос. Роль двигательной активности в развитии чувствительности. Практические (испольнительные) и познавательные действия.

- •Второй вопрос. Движение и действие. Понятие задачи. Координация практических действий.

- •Третий вопрос. Практические действия иразвитие интеллекта. Сенсомоторный интеллект.

- •Тема 25. Познание и образ.(наверх) Первый вопрос. Виды образных явлений, изучаемые в психологии. Функции образа.

- •Второй вопрос. Образное представление как переход от действия к мысли.

- •Третий вопрос. Наглядно-интуитивное мышление как дооперациональная стадия развития интеллекта.

- •Тема 26. Познание и речь.(наверх) Первый вопрос. Язык и речь461. Виды и функции речи462. Проблема эгоцентрической речи.

- •Второй вопрос. Стадии развития значений слов. Методики образования искусственных понятий.

- •Третий вопрос. Проблема соотношения житейских и научных понятий. Значение и смысл слова: особенности внутренней речи (Выготский). Конкретные и формальные операции (Пиаже).

- •Тема 27-28. Основные подходы к изучению познавательных процессов.(наверх)

- •Первый вопрос. Объектная ориентация: описание специфики восприятия (отражения стимула) и моделирование механизмов мышления.

- •Второй вопрос. Субъектная ориентация: выделение специфики мышления и моделирование процесса восприятия.

- •Третий вопрос. Ориентация на взаимодействие (контакт): экологическая концепция восприятия (д.Гибсон). Гештальт концепция творческого мышления489(к, Дункер).

- •Часть вторая раздела 3. Экспериментальные исследования познания: ощущение, восприятие, мышление. Тема 29. Основные понятия и проблемы сенсорной психофизики.(наверх)

- •Первый вопрос. Классическая психофизика: понятие психофизического закона, пороги чувствительности, косвенное и прямое шкалирование ощущений.

- •Второй вопрос. Современная психофизика: основные понятиятеории обнаружения сигнала501. Общее представление о психофизическом операторе.

- •Тема 30.Восприятие цвета509.(наверх)

- •Первый вопрос. Общее представление о теориицветового зрения. Основыцветометрии.

- •Второй вопрос. Психосемантика цвета.

- •Тема 31-32. Восприятие пространства513, времени514и движения.(наверх)

- •Первый вопрос. Восприятие пространства или признаки удаленности в классической психологии восприятия.

- •Второй вопрос. Восприятие движения. Теории стабильности мира. Иллюзии529движения.

- •Третий вопрос. Основные иллюзии движения.

- •Четвертый вопрос. Восприятие времени. Время как система отсчета. Восприятие длительности и восприятие скорости.

- •Тема 33. Восприятие как процесс.(наверх)

- •Первый вопрос. Предметность восприятия. Исследование восприятия в искаженных условиях. Второй вопрос. Восприятие речи, т.Е. Осмысленного материала.

- •Второй вопрос. Восприятие речи537. Фонематический слух. Трансформационная модель порождения и понимания речевых высказываний (Наум Хомский).

- •Тема 34. Экспериментальные исследования мышления или мышление как процесс.(наверх)

- •Первый вопрос. Факторы, влияющие на успешность решения задач545.

- •Второй вопрос. Психологический анализ внутренней структуры процесса решения задач.

- •Тема 35. Культура и познание.(наверх)

- •Первый вопрос. Гипотеза лингвистической относительности546: экспериментальные факты и их обсуждение.

- •Второй вопрос. Межкультурные исследования познания (на примере вербального мышления).

- •Часть 3. Универсальные психические процессы: память, внимание, воображение. Тема 36. Общая характеристика универсальных познавательных процессов и основные подходы к их изучению.(наверх)

- •Первый вопрос. Основные метафоры сознания: процессы памяти, свойства внимания549, виды воображения.

- •Второй вопрос. Основные подходы к изучению универсальных психических процессов.

- •Тема 37. Психология памяти: основные подходы, факты, закономерности. Классические исследования.(наверх)

- •Первый вопрос. Выявление первичных мнемических способностей и описание их проявлений. Изучение памяти в классической психологии сознания и поведения.

- •Второй вопрос. Становление опосредствованного запоминание или конструирование искусственных (внешних) средств для повышения эффективности запоминания.

- •Третий вопрос. Исследования процессов (механизмов) запоминания и закономерных условий их осуществления.

- •Тема 38. Исследования памяти в когнитивной психологии.(наверх)

- •Первый вопрос. Структуры памяти как стадии переработки информации.

- •Второй вопрос. Теория уровней переработки информации. Общее представление о метапамяти.

- •Тема 39. Психология внимания: феноменология, закономерности функционирования, пути развития.(наверх)

- •Первый вопрос. Возможные определения внимания и его основные эффекты.

- •Второй вопрос. Классические представления о внимании.

- •Третий вопрос. Внимание и психотехника: измененные состояния сознания (исс).

- •Тема 40. Исследования внимания в когнитивной психологии.(наверх)

- •Первый вопрос. Внимание как селекция.

- •Второй вопрос. Внимание как умственное усилие594(Дэвид Канеман).

- •Третий вопрос. Общее представление о метавнимании.

- •Темы 41-42. Психология воображения. Познание, творчество, личность.(наверх)

- •Первый вопрос. Воображение и его связь с другими психическими процессами. Творческое воображение и основные характеристики его продуктов.

- •Второй вопрос. Методы стимуляции творчества: их возможности и ограничения.

- •Предметный указатель.

Второй вопрос. Современная психофизика: основные понятиятеории обнаружения сигнала501. Общее представление о психофизическом операторе.

Смысл в том, что у Фехнера было грубо три постулата. Первый - соответствие между телом и душой и приписывание числа. Второй - наличие порогов. Третий - равенство всех ЕЗР. Третий постулат убрал уже Стивенс. Остались пороги и числа. Теория обнаружения сигнала уберёт понятие порог. Останутся только числа. А учение о сенсорном операторе наоборот оставит порог, но уберёт представление об ощущении как о числе. Смысл сенсорного оператора в том, что и закон Фехнера и Стивенса выполняются для однородных поверхностей. Если на поверхности освещенность 502различается, то возникает явление контраста, например, яркостного. Возникают явления взаимодействия ощущения. Тогда ощущение в каждой точке неоднородной поверхности – это функция. Яркость – это функция, которая меняется в пространстве и времени. Отображение множества одного в другое называется оператором.

Теория обнаружения сигнала (Таннер и Светс)

Это именуют субъективной психофизикой. П.ч. это теория, основанная на принятии решений. Постулат первый– отказ от понятия порога. Т.е. предполагается, что порог (интенсивность раздражителя, который воспринимается) не существует в стимуле. Этот порог определит сам испытуемый и он будет называться критерием.

Подобная психофизика появилась в оборонной промышленности, как впрочем, и все другие психофизические закономерности. Перед экраном сидит оператор и ожидает, когда появится сигнал. Экран светится это шум, а возникшая точка на экране это сигнал.

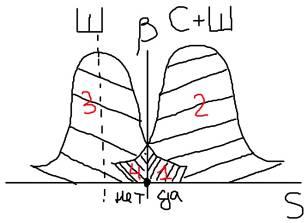

Распределение шумов носит вероятностный характер. Шум может быть воспринят по нормальному распределению. Дали испытуемому сигнал. И новое распределение будет называться Сигнал + Шум. Сигнал на фоне шума. Понятие порога в смысле интенсивности раздражителя убирается. И тогда нужно ещё одно понятие – критерий. Назовём критерием – точку на шкале ощущений, которая отделяет положительные ответы испытуемого от отрицательных.

|

|

Шум |

Шум+Сигнал |

|

Да |

Ложная тревога 1 |

Попадание 2 |

|

Нет |

Правильное отвержение 3 |

Пропуск 4 |

олучив

данные картины, мы можем построить

четыре варианта вероятности, которые

могут получится при заданном критерии.

олучив

данные картины, мы можем построить

четыре варианта вероятности, которые

могут получится при заданном критерии.

Понятие критерия (бэтта) нужно п.ч. на него можно влиять. Влиять, значит смещать его влево или вправо. Если испытуемый будет занижать свой критерий, смещать его влево, он будет рисковать, увеличится количество ложных тревог. А если вправо, может пропустить сигнал. Перемещали критерий для того чтобы рабочую характеристику приемника. Всё, что мы говорим нужно для моделирования чувствительности.

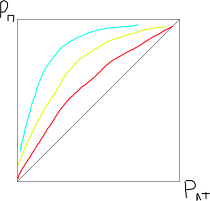

У человека как у приемника сигналов есть рабочие характеристики. В матрице достаточно взять два. Скажем ложные тревоги и вероятность попаданий. Если нет никакого сигнала, то кривая будет диагональю. Чуть-чуть дали небольшой сигнал и повысили вероятность попаданий над вероятностью ложных тревог. При дальнейшем прибавлении сигнала будет получатся семейство кривых, которые будут рабочими характеристиками приемника.

Основных положений три. 1. Отрицание понятия критерия и введения вероятности (сигнал + шум) 2. Введение понятия критерия 3. Введение понятия рабочей характеристики приемника503.

Четвертое положение

– это понятие чувствительности504.

Обозначается как буква латинская д со

щтрихомd'505.

З ависимости

чувствительности от критерия нет, п.ч.

нет объективного понятия порога. А

критерий избирается испытуемым и на

него ещё можно влиять. Чувствительность

определяется двумя величинами – это

дробь, где в числители разница между

средними данных двух р аспределений

(шум и сигнал+шум). В знаменателе будет

единица измерения. В знаменателе

характеристика разброса данных.

Куполообразная кривая может быть очень

большой по разбросу или может быть

совсем узкой, от этого будет зависеть

чувствительность (например от

характеристики среднего квадратичного

отклонения).

аспределений

(шум и сигнал+шум). В знаменателе будет

единица измерения. В знаменателе

характеристика разброса данных.

Куполообразная кривая может быть очень

большой по разбросу или может быть

совсем узкой, от этого будет зависеть

чувствительность (например от

характеристики среднего квадратичного

отклонения).

Т еория

обнаружения сигналов визуально

представимая. А сенсорный оператор

непредставим и поэтому усваивается

достаточно трудно.

еория

обнаружения сигналов визуально

представимая. А сенсорный оператор

непредставим и поэтому усваивается

достаточно трудно.

Фурье-анализ зрительного восприятия и понятие психофизического оператора.

Ради чего в психофизике вводится понятие психофизический оператор, почему недостаточно понятия психической функции. Психофизика Фехнера. Первый постулат - интенсивность раздражителя это число. Второй постулат – наличие порога. Третий постулат – равенство всех ЕЗР. Третий постулат пересмотрел третий постулат и оставил предыдущие два. Второй постулат был пересмотрен теорией обнаружения сигнала. Самый главный постулат Фехнера пересмотрели те, кто занимались Фурье-анализом зрительного восприятия, при этом постулат о наличии порогов сохраняется. А вот постулат о том, что интенсивность раздражителя – это число, подвергся сомнению.

Какие факты приводят нас к понятию психофизического оператора. Факты, которые от обратного основываются на том, что законы Фехнера и Стивенса справедливы лишь для однородных поверхностей. Но в реальной жизни мы их не наблюдаем, а наблюдаем феномены взаимодействия ощущений. Если поставить рядо чернобелые полосы, то физический контраст будет одним, а психический контраст будет другим. На границе ощущений черного и белого их интенсивность повышается. Это явление яркостного котраста506.

С ерый

кружок или квадратик на белом и черном

фоне. Несмотря на то, что интенсивность

раздражителя одна и та же, интенсивность

ощущений будет разной. Или контраст во

времени, Вспышка, которая длится 10 мс,

будет казаться менее яркой, чем вспышка,

которая длится 50мс. Надо учитывать

пространственно-временную протяженность

ощущений. Перцептивный контраст – это

функция507от

ряда переменных (помимо физического

контраста): а) кажущаяся позиция объекта

в пространстве, б) характер контуров со

смежными областями, в) отношения между

освещенностью фигуры и фона, г) размер

элементов или их пространственная

частота, д) состояние адаптации

наблюдателя.

ерый

кружок или квадратик на белом и черном

фоне. Несмотря на то, что интенсивность

раздражителя одна и та же, интенсивность

ощущений будет разной. Или контраст во

времени, Вспышка, которая длится 10 мс,

будет казаться менее яркой, чем вспышка,

которая длится 50мс. Надо учитывать

пространственно-временную протяженность

ощущений. Перцептивный контраст – это

функция507от

ряда переменных (помимо физического

контраста): а) кажущаяся позиция объекта

в пространстве, б) характер контуров со

смежными областями, в) отношения между

освещенностью фигуры и фона, г) размер

элементов или их пространственная

частота, д) состояние адаптации

наблюдателя.

Фехнер получил психофизическую функцию получил только по тому, что в особых условиях изолировал. Что представляет собой стимул S (в данном случае проксимальный стимул, некоторое распределение энергий на сетчатке). Функцию от трех пространственных измерений и четвертого – изменения во времени. S (x,y,z,t). А что представляет собой чувственная ткань. Также функцию от целого ряда переменных Ψ (x,y,z,t).

И тогда назовём оператором – способ или закон соответствия между множествами, элементами которых являются функции. В прошлый раз когда говорили о законе Фехнера нам хотелось эти множества зарисовать. Но простите их зарисовать необычайно сложно, слишком много переменных. Вюрцбургские психологи говорили «мысль не зависит от образа». Вот и психофизический оператор нельзя представить в образе, можно его только зафиксировать знаково.

Из сказанного ясно, что психофизический оператор – это соответствие (или отображение) между пространственно-временными распределениями субъективной интенсивности в чувственной ткани образа и физической интенсивности в проксимальном стимуле. Т.е. это отображение. Мы назовём оператором следующее соответствие θ: S (x,y,z,t) → ψ (x,y,z,t). Далее что мы сделаем, что бы как-то понять оператор психофизический.

Упростим стимул до плоской горизонтальной черно-белой решетки. И тогда наш оператор будет выглядеть так θ: S (x) → ψ (x).

В чём состоит наша цель. Смоделировать, т.е. повторить в модели то, что очевидно бывает каждому. Мы видим черно-белый контраст физически одним образом, а психически несколько иначе. Полосы Маха508, характерные промежуточные полосы. Интенсивность на границе увеличивается – этот факт нам надо повторить в модели. Пользуемся рядом ограничений и мат. средств.

Если брать любой оператор, то будет слишком много требований и невозможность моделировать вообще. Первым берём линейный оператор. Его свойства: а) образ суммы стимулов равен сумме образов каждого из этих стимулов, взятых в отдельности (это требование аддитивности, суммации); б) здесь и появляется теорема Фурье, которая гласит, что любую функцию можно представить в виде суммы синусоид. Любую функцию можно представить в виде суммы синусоид, у которых есть своя амплитуда, частота и фаза: F(x) = ∑A*(ω*t+φ)

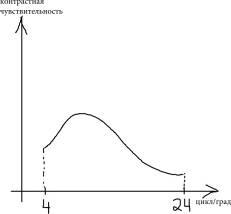

А мы скажем, что нам придется эту теорему Фурье уточнить эмпирически. Во-первых нам нужно от многого отвлечься. Нам надо многое уравнять (например, синусоиды по фазе). А во-вторых построить какую-то эмпирическую зависимость между амплитудой и частотой. И эту зависимость начинаем строить экспериментально, здесь кончается теория, начинается эксперимент. Так называемые кривые контрастной чувствительности.

По ОХ идёт частота синусоиды, измеряемая в циклах на угловой градус. Мы хотим найти оператор эмпирически, передаточную функцию, которая по ОУ выражалась бы в контрастной чувствительности. Будем менять частоту черно-белой решетки и смотреть как воспринимается её контраст. Оказывается, что контрастная чувствительность в этих пределах довольно резко изменяется. Т.е. она зависит от частоты решетки и бывают такие частоты, где мы уже не замечаем контраста (при условии одинаковой амплитуде).

Что нам даёт теорема Фурье. Она раскладывает любую функцию в определенную сумму синусоид. Если есть правило линейного оператора, значит мы данные синусоиды можем складывать. А если испытуемый теряет контрастную чувствительность, значит можно сказать о том, что не бесконечное число синусоид можно складывать.

Берём базовую синусоиду. Затем берём третью гармонику (частота увеличивается в два раза, а амплитуда в три раза падает). Затем берём пятую гармонику (меняется частота и амплитуда). Затем берём седьмую гармонику. Большие гармоники не берём, п.ч. дальше контрастной чувствительности нет. Если всё это аккуратно сплюсовали, то в сумме получили кривую перцептивный контраст. Т.е. смоделировали, выполнили исходную задачу. От количественного изучения ощущений мы постепенно переходим к качественному.