- •8.1. Общие сведения о трансформаторах

- •8.2. Принцип действия однофазного трансформатора

- •8.3. Уравнения идеализированного однофазного трансформатора

- •8.4. Схема замещения и векторная диаграмма идеализированного однофазного трансформатора

- •8.5. Уравнения, схема замещения и векторная диаграмма реального однофазного трансформатора

- •8.6. Режим холостого хода трансформатора

- •8.7. Режим короткого замыкания трансформатора

- •8.8. Внешние характеристики трансформатора

- •8.9. Мощность потерь в трансформаторе

- •8.10. Особенности трехфазных трансформаторов

- •8.11. Группы соединений обмоток трансформаторов

- •8.12. Параллельная работа трансформаторов

- •8.13. Однофазные и трехфазные автотрансформаторы

- •8.14. Многообмоточные трансформаторы

- •8.15. Конструкции магнитопроводов и обмоток

- •8,16. Нагревание и охлаждение трансформаторов

- •8.17. Трансформаторы тока и напряжения

8.17. Трансформаторы тока и напряжения

Трансформаторы тока и напряжения применяются, во-первых, для изоляции измерительных приборов и аппаратов автоматической защиты от цепи высокого напряжения, чем достигается безопасность измерения, и, во-вторых, для расширения пределов измерения измерительных приборов.

Трансформаторы напряжения применяются для включения вольтметров, частотомеров и цепей напряжения других измерительных приборов (ваттметров, счетчиков, фазометров) и реле, трансформаторы тока — для включения амперметров и цепей тока измерительных приборов и реле.

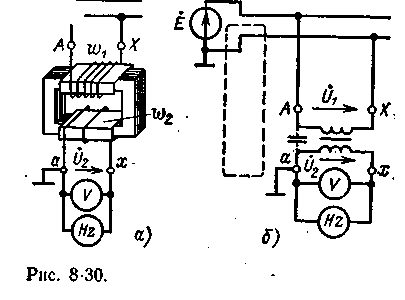

Принципиальная схема трансформатора напряжения (ТН) показана на рис. 8.30, а, а его условное обозначение — на рис. 8.30, б. Такой трансформатор подобен силовому трансформатору небольшой мощности. Его первичная обмотка — обмотка высшего напряжения с большим числом витков w1 включается в цепь, напряжение U1 которой нужно измерить, а к вторичной обмотке со значительно меньшим числом витков w2 — обмотке низшего напряжения U2 присоединяются параллельно друг другу вольтметр и цепи напряжения других приборов, обычно обмотки w1 и w2 концентрические — обмотка ВН окружает обмотку НН, как и в силовых трансформаторах (на рис. 8.30, а для наглядности обмотки помещены раздельно). Один вывод второй обмотки и корпус трансформатора заземляются. Это делается на случай повреждения изоляции, а также для того, чтобы замкнуть на землю цепь тока, показанную на рис. 8.30 штриховой линией, через емкость между первичной и вторичной обмотками трансформатора. Наличие этого тока в цепи приборов снижает точность измерения.

Сопротивление

вольтметра и цепей напряжения измерительных

приборов относительно велико (порядка

тысяч ом), т. е. трансформатор

напряжения работает в условиях, близких

к режиму холостого хода силового

трансформатора. Поэтому падения

напряжения на пер-вой

zоб1I1и

вторичной zo62I2

обмотках ТН весьма малы, что позволяет

считать U1![]() Е1х;

U2

Е1х;

U2![]() Е2х

и так как аналогично (8.13)

Е2х

и так как аналогично (8.13)

Е1х /E2x = w1/w2 = n12,

где n12 — коэффициент трансформации, то

U1= n12U2, (8.28)

т. е. вторичное напряжение связано с первичным постоянным соотношением. Следовательно, измерив низкое напряжение U2, можно определить первичное высокое напряжение U1 .

При выбранных положительных направлениях напряжений (рис. 8.30), одинаковых относительно одноименных выводов трансформатора, фазы вторичного и первичного напряжений должны совпадать. Следовательно, соединение обмоток ТН выполняется согласно

Отношение первичного напряжения к вторичному было бы строго постоянным, если бы падения напряжения на обмотках ТН были равны нулю. В действительности эти падения напряжения вызывают неточности в измерении напряжения — погрешность напряжения и в передаче фазы — угловую погрешность.

Погрешность напряжения, выражаемая в процентах, есть ложность в измерении первичного напряжения, отнесенная к делительному значению этого напряжения:

![]() fu%=

fu%=![]()

где U1изм и U1 — измеренное и действительное первичные напряжения.

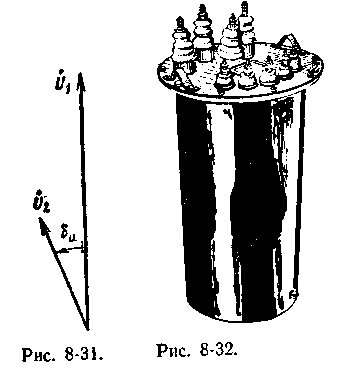

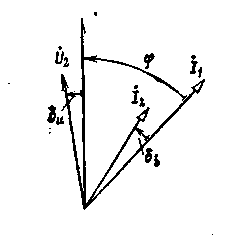

Угловая погрешность определяется как угол 6„ между вект/.;ц вторичного и первичного напряжений на векторной диаграмме (рис. 8.31), подобной диаграмме на рис. 8.13. Она измеряется в минутах и считается положительной, если вектор вторичного напряжения опережает вектор первичного напряжения.

Для напряжений до 6 кВ ТН изготовляются сухими с естественным воздушным охлаждением, для напряжений от 6 кВ и в; применяются масляные ТН. Трансформаторы напряжения часто изготовляются и трехфазными. На рис. 8.32 приведен общий вид трехфазного ТН.

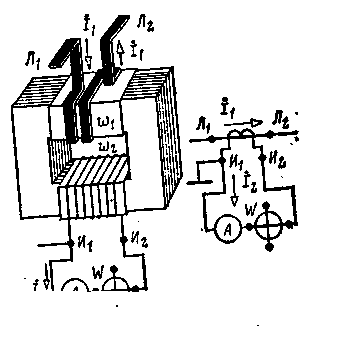

Трансформатор тока (ТТ) со стороны первичной обмотки включается как амперметр, т. е. последовательно с контролируемым объектом (рис. 8.33), а его вторичная обмотка замыкается непосредственно

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Е2 = 4,44fw2Фm. (8.29)

(8.30)

![]() 1w1=

1w1=![]() 2

w2

+

2

w2

+![]() 1хw1

1хw1

этой

величиной

можно пренебречь и считать

![]() 1w1=

1w1=![]() 2

w2 или

2

w2 или

I1=(w2/w1I2 = n21I2. (8.31)

Следовательно, первичный ток может быть определен умножением вторичного тока на постоянный коэффициент трансформации п21. Таким образом, включение ТТ дает возможность определять ток в цепях высокого напряжения на основании измерения небольшого тока с соблюдением мер безопасности. Кроме того, ТТ часто применяется для

Рис. 8-33

измерения больших токов в установках с напряжением ниже 1000 В. При правильном соединении выводов ТТ и выводов цепей измерительных приборов ток в измерительных приборах и ток в первичной обмотке ТТ совпадают по фазе. Если амперметр предназначен для постоянной работы с определенным ТТ, то на его шкале наносятся непосредственно значения первичного тока. Вторичный номинальный ток у всех ТТ имеет одно и то же стандартное значение 5 А (в некоторых специальных случаях 1 А).

Отношение токов

ТТ не вполне постоянно из-за влияния

МДС I1xw1,

которая выше не учитывалась. Это влияние

приводит к неточности в измерении

тока — погрешности

тока f;

и неточности в передаче фазы —

угловой,

погрешности![]() i.

Обе величины эти определяются в общем

аналогично погрешностям трансформатора

напряжения.

i.

Обе величины эти определяются в общем

аналогично погрешностям трансформатора

напряжения.

Первичный ток ТТ в большинстве случаев во много раз больше вторичного; поэтому число витков первичной обмотки w1 невелико —

во много раз меньше числа витков вторичной обмотки w2. При измерении больших токов первичная обмотка выполняется в виде провода, продетого в окно магнитопровода. Напряжение на первичной обмотке ТТ во много раз меньше вторичного напряжения (w1<w2), которое равно нескольким вольтам; следовательно, напряжение на первичной обмотке часто равно сотым долям вольта.

Ток

![]() 1

задается режимом работы цепи, в которой

он измеряется. Увеличивая

сопротивление вторичной цепи ТТ,

практически нельзя повлиять

на значение тока

1

задается режимом работы цепи, в которой

он измеряется. Увеличивая

сопротивление вторичной цепи ТТ,

практически нельзя повлиять

на значение тока

![]() 1,

можно лишь, как следует из (8.30), увеличить

МДС

1,

можно лишь, как следует из (8.30), увеличить

МДС

![]() lxw1

вследствие уменьшения тока

lxw1

вследствие уменьшения тока

![]() 2.

Следовательно, с

увеличением сопротивления вторичной

цепи все менее выполняется основное

условие точной работы ТТ: Ilxw1

<

I2w2.

Поэтому

у ТТ указывается

наибольшее сопротивление цепи

измерительных приборов,

подключаемых к вторичной обмотке, при

котором погрешность не

превысит допустимую. Чем меньше это

сопротивление, тем точнее измерение.

2.

Следовательно, с

увеличением сопротивления вторичной

цепи все менее выполняется основное

условие точной работы ТТ: Ilxw1

<

I2w2.

Поэтому

у ТТ указывается

наибольшее сопротивление цепи

измерительных приборов,

подключаемых к вторичной обмотке, при

котором погрешность не

превысит допустимую. Чем меньше это

сопротивление, тем точнее измерение.

Нельзя размыкать вторичную цепь работающего ТТ. В разомкнутой вторичной цепи ТТ ток I2 равен нулю, но в первичной цепи ток 11 практически не изменяется. Следовательно, при разомкнутой вторичной цепи весь первичный ток становится намагничивающим, т. е. по (8.30) Ilxwl = I1w1 а так как при номинальном режиме I1хw1, составляет примерно 0,5 % I1W1, то такое многократное увеличение МДС вызывает очень большое увеличение магнитного потока (ограниченное насыщением магнитопровода). Электродвижущая сила Е.г пропорциональна магнитному потоку (8.29) и в результате увеличения последнего при размыкании вторичной цепи во вторичной обмотке индуктируется ЭДС порядка сотен вольт и до 1,5 кВ у ТТ на большие токи. Следовательно, возникает опасность для жизни человека, разомкнувшего вторичную цепь. Кроме того, возрастает мощность потерь в магнитопроводе [см. (7.11) и (7.12)] и в результате его сильное нагревание и расширение. То и другое опасно для целости изоляции и в конечном итоге может привести к пробою изоляции и короткому замыканию на землю со стороны высокого напряжения.

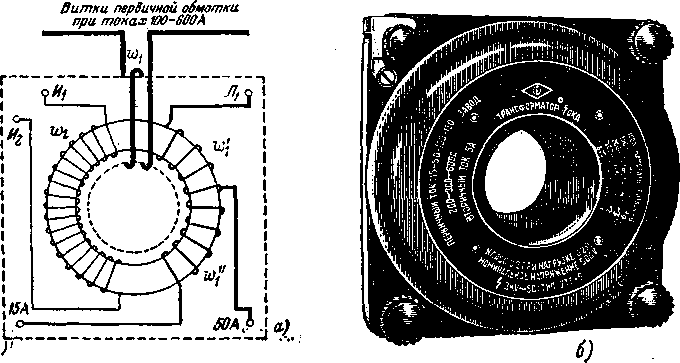

Чем меньше магнитное сопротивление магнитопровода, тем меньшая МДС требуется для возбуждения в нем того же магнитного потока. По этой причине для точных ТТ применяются магннтопроводы без стыков и из пермаллоя, например в универсальных многопредельных переносных ТТ (рис. 8.34, а) с одной вторичной w2 и тремя первичными w1 обмотками для измерения тока до 600 A, w’1 — тока до 50 А и w’1+ w"1 — тока до 15 А. Внешний вид такого ТТ показан на рис. 8.34, б.

Помимо требований точности к ТТ часто предъявляются еще и требования устойчивости в отношении коротких замыканий, так как первичная обмотка ТТ находится в цепи, где возможно короткие замыкание и через ТТ включаются аппараты защиты (реле), отключающие установку в случае короткого замыкания. Следовательно, ТТ должен выдержать (кратковременно) ток короткого замыкания и воздействовать на аппарат защиты, который отключит аварийный участок.

Для сведения к

минимуму влияния МДС l1xw1

т. е. повышения

точности ТТ, желательно, чтобы номинальная

МДС первичной обмотки (I1номw1)

была возможно большей. У точных ТТ

номинальная

МДС 11номw1

должна

быть не меньше 500 А. Поэтому при номинальных

токах I1ном

менее 500 А первичная обмотка должна

Рис. 8-34.

Рис. 8-34.

несколько

витков. Например, при номинальном токе

100 А желательно иметь

w1![]() 5. Если высокая точность измерений не

требуется (при включении

амперметров и максимального токового

реле) МДС I1номw1

может

быть значительно меньше.

5. Если высокая точность измерений не

требуется (при включении

амперметров и максимального токового

реле) МДС I1номw1

может

быть значительно меньше.

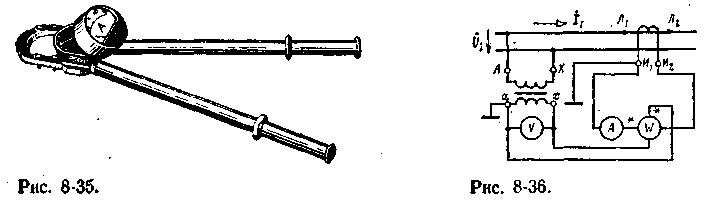

Для тока 500 А и более применяются одновитковые проходные трансформаторы, к которым относятся и измерительные клещи

(рис. 8.35), применяемые для ориентировочных измерений токов , от 20 до 1000 А при низком напряжении. Магнитопровод измерительных клещей состоит из двух U-образных частей, стягиваемых сильной пружиной, и изготовлен из листовой электротехнической стали, а два его стыка тщательно пришлифованы. Чтобы замкнуть магнитопровод вокруг провода с измеряемым током, достаточно нажать рукоятки, раскрыть клещи и ввести в них провод — пружина сомкнет

две половины магнитопровода. Провод, сцепленный с магнитопроводом, служит первичной обмоткой. Вторичная обмотка трансформатора находится на магнитопроводе и замкнута амперметром.

Рис. 8-37

Например, если класс точности трансформатора напряжения 0,5, то его допустимая погрешность напряжения ± 0,5 %, а допустимая угловая погрешность ± 20' при первичном напряжении 0,8—1,2 номинального; у трансформатора тока класса точности 1 допустимая погрешность тока ± 1,0 % и допустимая угловая погрешность ± 90' при сопротивлении нагрузки 0,25—1,0 номинальной и при первичном токе 1,2—0,1 номинального.

Для правильного выполнения соединений транс форматоров тока и напряжения с измерительными приборами необходимо руководствоваться разметкой выводов трансформаторов. Выводы ТН обозначаются так же, как выводы силовых трансформаторов (А — X, а — х и т. д.); у ТТ начало и конец первичной обмотки обозначаются соответственно Л1 и Л2 (линия), а начало и конец вторичной обмотки И1 и И2 (измерительный прибор).

На рис. 8.36 показана схема включения в однофазную цепь комплекта измерительных приборов через трансформаторы напряжения и тока. Для измерения в трехфазных трехпроводных системах в общем случае необходимы несколько ТТ и ТН, например для измерения активной мощности (рис. 3.13, а) два ТТ и два ТН (или один трехфазный трансформатор напряжения).

Показания

ваттметра (или счетчика), включенного

через трансформаторы

напряжения и тока, необходимо умножить

на произведение

коэффициентов трансформации этих

трансформаторов. Погрешности

трансформаторов тока и напряжения

сказываются на показаниях

ваттметра, причем угловые погрешности

оказывают существенное

влияние на результаты, главным образом,

при больших сдвигах фаз

между первичными напряжением и током.

Вследствие их влияния показания

ваттметра пропорциональны не коэффициенту

мощности cos

ф, a

cos

(ф +

![]() и

—

и

—

![]() )

(рис. 8.37); при этом угловые погрешностимогут

складываться, так как часто

)

(рис. 8.37); при этом угловые погрешностимогут

складываться, так как часто

![]() и

< 0, а

и

< 0, а

![]() > 0.

> 0.