- •9.1.1. Основные принципы проектирования

- •9.1.2. Предельные состояния оснований сооружений

- •9.1.3. Основные типы

- •9.1.4. Виды деформаций и смещений сооружений

- •9.2.1. Основные слагаемые осадок фундаментов

- •9.2.2. Неравномерные осадки уплотнения Sупл

- •9.2.3. Неравномерные осадки разуплотнения Sразупл

- •9.2.4. Неравномерные осадки выпирания Sвып

- •9.2.5. Неравномерные осадки расструктуривания Sрасстр

- •9.2.6. Неравномерные осадки в период эксплуатации сооружений Sэкспл

- •9.3.1. Основная постановка расчета

- •9.3.2. Выравнивание ожидаемых неравномерностей осадок

- •9.3.3. Пути уменьшения чувствительности несущих конструкций к неравномерным осадкам

- •9.5.1. Общие положения

- •9.5.4. Климатические факторы

- •9.6.3. Учет внецентренного действия нагрузки

- •10.2.1. Исходные положения

- •10.2.2. Нагрузки, учитываемые при расчете оснований по деформациям

- •10.2.4. Определение размеров подошвы внецентренно нагруженных фундаментов

- •10.3.1. Общие положения

- •10.3.2. Основные расчетные модели оснований

- •11.2.8. Сваи, работающие на выдергивание

- •11.2.9. Сваи, работающие

- •12.3.4. Уплотнение грунта статической нагрузкой

- •12.3.6. Фундаменты в вытрамбованных котлованах

- •13.2.1. Назначение крепления и требования, предъявляемые к нему

- •13.3.2. Искусственное понижение уровня подземных вод

- •13.4.1. Особенности погружения опускных колодцев в грунт

- •13.4.2. Конструкции колодцев

- •13.4.4. Особенности погружения колодцев

- •13.5.2. Глубокие опоры

- •13.5.3. Особенности работы

- •13.6.1. Типы анкерных креплений

- •14.3.3. Конструктивные решения

- •14.4.1. Принципы проектирования

- •14.4.8. Фундаменты в условиях пучинистых грунтов

- •15.2.3. Расчеты фундаментов под машины с вращательным и возвратно-поступательным движением

- •15.3.1. Учет сейсмических сил

- •16.1.2. Разрушение кладки фундамента

13.5.2. Глубокие опоры

(набивные столбы)

К фундаментам глубокого заложения относятся набивные столбы, выполняемые аналргично буронабивным сваям или методом «стенам грунте». Эти фундаменты обязательно Доводят до плотных грунтов, так что они работают как стойки.

Набивные столбы изготовляют диаметром более 80 см либо с извлекаемой оболочкой, либо без оболочки. Иногда их делают с уширенной пятой (аналогично сваям, изготовляемым в грунте). Столбы, как правило, армируют только в верхней части.

Некоторыми особенностями обладают набивные столбы, выполняемые методом «стена в грунте» (см. п. 13.2.5). Для их

331

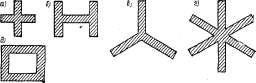

Рис. 13.16. Глубокие опоры (в плане), выполненные методом «стена в грунте»

изготовления в грунте устраивают под защитой глинистого раствора несколько прорезей, образующих в, плане крест (рис. 13.16,а),двутавр (рис. 13.16,б),трилистник (рис. 13.16,в), звезду (рис. 13.16,2), замкнутый прямоугольник (рис. 13.16,5) и т. д. Затем эти прорези с помощью бетонолитной вертикально перемещающейся трубы заполняют бетонной смесью. Такие опоры могут выдержать сжимающую нагрузку в тысячи килоньютонов. Они хорошо воспринимают также изгибающие моменты и горизонтальные нагрузки.

Для лучшей сопротивляемости изгибу верхние участки глубоких опор армируют каркасами, которые выпускают для соединения с подземными конструкциями. Несущую способность глубоких опор оценивают как несущую способность свай, изготовленных соответствующим методом.

13.5.3. Особенности работы

и расчет оснований фундаментов глубокого заложения

Фундаменты глубокого заложения обычно проектируют под тяжелые сооружения, так как для обеспечения нормальной эксплуатации последних в качестве их основания приходится выбирать плотные малосжимаемые грунты. Применение свай в этих случаях не всегда рационально, поскольку большая нагрузка требует забивки слишком большого числа свай. Кроме того, погружение длинных свай сложно и связано с необходимостью стыковки отдельных их звеньев. От фундаментов, возводимых в открытых котлованах, фундаменты глубокого заложения отличаются следующими основными особенностями:

сооружаются без вскрытия основания котлованами, при отрывке которых грунты ниже их дна разуплотняются с частичным нарушением природной структуры;

обеспечивают работу грунтов в основании под нагрузкой без развития выпора их вверх;

хорошо сопротивляются действию горизонтальной нагрузки;

832

Рис.

13.17. Зависимость осадки фундамен- О

та

глубокого заложения / и сваи 2

от нагрузки

та

глубокого заложения / и сваи 2

от нагрузки

передают

вертикальную нагрузку

на грунты основания через подошву

(давлением) и боковые поверхности

(трением).

При устройстве фундаментов методами опускного колодца, «стена в грунте» и с помощью кессона

грунты основания в пределах небольшого объема частично разгружаются и потому несколько разуплотняются. Развитие процессов разуплотнения возможно также в массиве грунта по сторонам от фундамента глубокого заложения, если он отделен от грунта щелью, свободной или заполненной раствором бентонитовой глины.

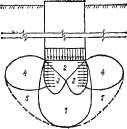

Рассмотрим зависимость осадки фундамента глубокого заложения от нагрузки (кривая 1 на рис. 13.17). Эта зависимость имеет явно выраженный криволинейный характер. Для сравнения кривая 2 показывает развитие осадки забивной сваи. Как видно, сначала осадка сваи развивается в соответствии с криволинейной зависимостью s от F, затем происходит потеря устойчивости грунтов под сваей. Под фундаментами глубокого заложения при предельно допустимых осадках такое явление не возникает.

В. Г. Березанцев * считает, что в качестве «критического» можно принимать такое давление, при котором осадка фундамента глубокого заложения составляет 0,2 его ширины. Столь значительная осадка в подавляющем большинстве случаев недопустима, поэтому для фундаментов глубокого заложения необходимо, кроме проверки на прочность материала, производить расчеты по деформациям с учетом нелинейной зависимости между напряжениями и деформациями.

Нелинейность зависимости s от f обусловлена, по-видимому, увеличением объема грунта, подвергающегося уплотнению и пластическим деформациям.

При загрузке фундамента глубокого заложения возникаю» щие зоны сдвигов 3 (рис. 13.18) будут передавать значительное давление на грунт, расположенный по сторонам от зоны наибольших напряжений в основании**, создавая в областях

*Основания и фундаменты/Н. А. Цытович, В.

Г, Березаицев, Б. И. Дал-матов,

М. Ю. Абелев. М.: Высш. школа, 1970.

** Далматов Б. И. Определение допускаемого давления на грунт по условию критического напряженного состояния//Науч, тр./ЛИСИ, 1961, Вып. 11.

333

Рис. 13.18. Схема расположения зон уплот-нения при значительном развитии зон сдвигов в основании фундамента глубокого заложения

4 напряженное

состояние, способное

вызывать уплотнение грунтов. Следовательно,

возрастание нагрузки

сопровождается увеличением как

глубины зоны уплотнения 1

под

фундаментом,

так и зон уплотнения

4

по

сторонам от зон сдвигов 3.

То

и другое приводит к увеличению

интенсивности возрастания

напряженное

состояние, способное

вызывать уплотнение грунтов. Следовательно,

возрастание нагрузки

сопровождается увеличением как

глубины зоны уплотнения 1

под

фундаментом,

так и зон уплотнения

4

по

сторонам от зон сдвигов 3.

То

и другое приводит к увеличению

интенсивности возрастания

осадки по сравнению с интенсивностью возрастания нагрузки. Поскольку зоны сдвигов передают напряжения не только в стороны, но и вниз, в т. ч. наклонно вниз, процесс уплотнения развивается и в зонах 5. В зонах постепенно образующегося уплотненного ядра 2 и сдвигов 5 вследствие увеличения нормальных напряжений также развиваются деформации уплотнения.

Осадку фундаментов глубокого заложения можно определить методами нелинейной механики грунтов или по данным статических испытаний.

13.5.4. Действие горизонтальной нагрузки

и момента

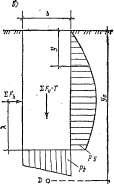

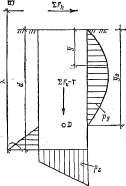

При действии горизонтальных сил и момента жесткий фундамент глубокого заложения будет поворачиваться относительно некоторой точки D (рис. 13,19). Повороту будет препятствовать сопротивление грунта не только по подошве фундамента, но и по его боковым поверхностям. Приведем вертикальные силы, действующие на фундамент, к центрально действующей нагрузке в плоскости подошвы Y,FV ~ Г> а горизонтальные силы и момент — к суммарной горизонтальной силе Y, Fл с плечом А, относительно "горизонтальной оси, проходящей через центр тяжести подошвы фундамента. Здесь Т — сумма сил трения по боковым поверхностям фундамента (на рис. 13.19 не показана).

Поворот фундамента зависит от положения центра вращения (точки D). Когда суммарная горизонтальная сила YjFh действует относительно высоко, центр вращения находится в пределах нижней части фундамента (рис. 13.19,а). При действии силы 2 Fh в пределах нижней части фундамента центр вращения опускается ниже его подошвы (рис. 13.19,6). Наконец, когда сила 2 Fh приложена ниже подошвы фундамента,

334

центр вращения оказывается выше его обреза. Такой случай встречается редко и здесь не рассматривается.

Расположение точки D на оси фундамента возможно только в том случае, если горизонтальные силы прикладываются после развития вертикальных деформаций под действием сил 2^"о~ ~Т.

Сумму сил трения Т обычно находят по выражению

T = fu(d-2,5),

где f — средняя удельная сила трения по боковой поверхности фундамента, кН/м2; и — периметр горизонтального сечения фундамента, м; d— глубина заложения подошвы фундамента, м.

Из глубины заложения подошвы фундамента вычитают 2,5 м, так как принимается, что в пределах верхних 5 м силы трения по боковой поверхности фундамента нарастают от 0 до значения f, действующего по всей остальной части высоты фундамента.

В результате поворота фундамента относительно точки D по его боковым граням возникает реактивное давление, эпюры которого показаны на рис. 13.19. При этом податливость грунта в вертикальном направлении обычно оценивают коэффициент том постели Сг (см. формулу (10.22)), а в горизонтальном на* правлении —коэффициентом постели Су линейно возрастаю* щим с глубиной. В таком случае

Су = ту, (13.8)

335

где m — коэффициент постели в горизонтальном направлении на глубине, равной 1 м.

Коэффициент деформации системы фундамент — грунт, характеризующий соотношение жесткостей грунтового основания и фундамента, выражается формулой

5

а =- л/mtaEl), (13.9)

где I — размер фундамента, перпендикулярный плоскости действия момента; £7 — изгибная жесткость фундамента.

Если ad ^ 2,5, фундамент считают обладающим бесконечно большой жесткостью.

При относительно гибких фундаментах учитывают деформацию изгиба самого фундамента.

13-6. Анкерные крепления