- •9.1.1. Основные принципы проектирования

- •9.1.2. Предельные состояния оснований сооружений

- •9.1.3. Основные типы

- •9.1.4. Виды деформаций и смещений сооружений

- •9.2.1. Основные слагаемые осадок фундаментов

- •9.2.2. Неравномерные осадки уплотнения Sупл

- •9.2.3. Неравномерные осадки разуплотнения Sразупл

- •9.2.4. Неравномерные осадки выпирания Sвып

- •9.2.5. Неравномерные осадки расструктуривания Sрасстр

- •9.2.6. Неравномерные осадки в период эксплуатации сооружений Sэкспл

- •9.3.1. Основная постановка расчета

- •9.3.2. Выравнивание ожидаемых неравномерностей осадок

- •9.3.3. Пути уменьшения чувствительности несущих конструкций к неравномерным осадкам

- •9.5.1. Общие положения

- •9.5.4. Климатические факторы

- •9.6.3. Учет внецентренного действия нагрузки

- •10.2.1. Исходные положения

- •10.2.2. Нагрузки, учитываемые при расчете оснований по деформациям

- •10.2.4. Определение размеров подошвы внецентренно нагруженных фундаментов

- •10.3.1. Общие положения

- •10.3.2. Основные расчетные модели оснований

- •11.2.8. Сваи, работающие на выдергивание

- •11.2.9. Сваи, работающие

- •12.3.4. Уплотнение грунта статической нагрузкой

- •12.3.6. Фундаменты в вытрамбованных котлованах

- •13.2.1. Назначение крепления и требования, предъявляемые к нему

- •13.3.2. Искусственное понижение уровня подземных вод

- •13.4.1. Особенности погружения опускных колодцев в грунт

- •13.4.2. Конструкции колодцев

- •13.4.4. Особенности погружения колодцев

- •13.5.2. Глубокие опоры

- •13.5.3. Особенности работы

- •13.6.1. Типы анкерных креплений

- •14.3.3. Конструктивные решения

- •14.4.1. Принципы проектирования

- •14.4.8. Фундаменты в условиях пучинистых грунтов

- •15.2.3. Расчеты фундаментов под машины с вращательным и возвратно-поступательным движением

- •15.3.1. Учет сейсмических сил

- •16.1.2. Разрушение кладки фундамента

13.2.1. Назначение крепления и требования, предъявляемые к нему

Связный грунт, как было сказано в п. 8,3, может держать вертикальный откос в пределах некоторой глубины. При увлажнении такого грунта дождевыми водами сцепление в нем

313

существенно уменьшается и вертикальный откос может обрушиться. По этой причине стенки котлованов часто делают с откосами или поддерживают креплением. Креплением стен котлована иногда одновременно решается вопрос об исключении притока в него подземных вод. Если в пределах поддерживаемой призмы грунта находятся инженерные подземные коммуникации или на призму обрушения опираются надземные сооружения, для исключения их подвижки крепление должно быть не только прочным, но и не иметь горизонтальных смещений.

Применяют следующие способы крепления стен котлованов: с помощью распорных креплений, с применением шпунтовых стенок или ледогрунтовых стен, путем устройства «стены в грунте». Способ крепления выбирают в зависимости от инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки строительства, глубины котлована и требуемой степени сохранности криродной структуры грунтов а основании.

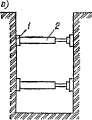

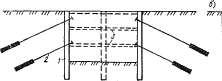

13.2.2. Распорные крепления

К распорным относятся крепления с инвентарными рас-иорками, простые, закладные и сводчатые. Простые распорные крепления с инвентарными распорками, упирающимися в гори-вонтально (рис. 13.1) или вертикально расположенные доски, применяют для крепления стенок небольших котлованов и нешироких траншей, отрываемых выше уровня подземных вод. В связных грунтах стенку крепления делают не сплошной, в сы-яучих —- сплошной. При глубоких и больших в плане котлованах устраивают закладные крепления. Они состоят из вертикальных стальных прокатных профилей (двутавров, спаренных швеллеров), погруженных в грунт до отрытия котлована методом забивки либо вибрированием или в заранее пробуренные скважи-

В )

)

л А

А

Рис. 13.1. Распорные креплешш

'<! — траншей; б — широкого котлоаана; ] — упорная доска; 2 — инвентарная распорка; 6 — сплошное крепление; 4 — стойки для промежуточного опирання распорок; 5 -»

Т\ ЯI* П 1*1 *1 Iflr

распорки

314

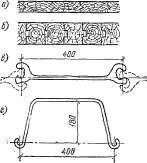

Рис. 13.2. Сплошные крепления '(план)

1 — двутавровая стойка1, 2 —закладные до-сиг; 3 — распорка; 4 — швеллерная стойка; 5— свод из торкрет-бетона; 6 — анкер; 7 — натяжное устройство анкера

«)■

\ \

' 1 ?/////?///s/jy///1 i

ЦТ'

ны, и закладываемых между ними досок (рис. 13,2,а).В некоторых случаях вместо досок применяют изготовляемые методом торкретирования сводики из раствора (рис. 13,2,(5) или железобетона. Стенки из торкрет-бетона водонепроницаемы. Такие крепления называют сводчатыми.

Для фиксации прокатных профилей между ними устанавли* вают распорки (см. рис. 13.1,5 и 13.2, а) или применяют наклонные анкеры (рис. 13.2,6). Для уменьшения продольного изгиба в распорках при большой их длине забивают промежуточные стойки. В этом случае распорки устанавливают с небольшим уклоном к центру котлована, чтобы промежуточные стойки не работали на выдергивание (см. рис. 13.1,6).

13.2.3. Шпунтовые стенки

При отрывке котлована ниже уровня подземных вод крепление его стенок делают не только прочным, но и плотным для исключения проникания в него воды через стенки. Иногда необходимо исключать проникание воды в котлован и через его дно. В таком случае креплением прорезают всю толщу водоносных грунтов, заглубляясь в слой относительно водоупорного (суглинок, глину) грунта (см. рис. 9.7). Плотное крепление

можно выполнить из деревянного или стального шпунта (рис. 13.3).

Деревянный шпунт, изго-тавливаемый из досок (рис. 13.3, а) или брусьев (рис. 13.3,6), применяют при небольшой глубине котлована

(не более 5 м). При большей глубине котлована часто ио пользуют стальной шпунт плоский (рис. 13.3, в) или корыт-< ного профиля типа «Ларсен»

Р ис,

13.3, Поперечные сеченияшпунта

ис,

13.3, Поперечные сеченияшпунта

335

|

й) t =й |

1. % t V |

а, «—\а |

|

|

| |

|

|

1 |

+ \ |

|

V) *• |

•hi til (if с |

\ Чг |

|

|

|

|

Р ис.

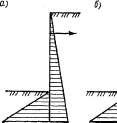

13.4. Схема деформации шпунтовойстенки

ис.

13.4. Схема деформации шпунтовойстенки

о — прогиб; б — поворот относительно точки О

( рис.

13.3,г). Стенка из шпунта ко-рытного профиля

обладает значительной

сопротивляемостью на изгиб.

рис.

13.3,г). Стенка из шпунта ко-рытного профиля

обладает значительной

сопротивляемостью на изгиб.

Стенки из деревянного шпунта приобретают плотность вследствие разбухания древесины, а из стального шпунта становятся плотными вследствие сравнительно быстрого заиления его пазов, после чего вода практически перестает поступать в котлован.

\

Значительное сопротивление на изгиб стенки из шпунта корытного профиля при глубине котлована до 6 м позволяет делать его без распорок и анкеров. При этом нижнюю часть стенок считают условно заделанной в грунте.

Безаикерные шпунтовые стенки чаще всего рассчитывают методом Блюма-Ломейера *, приводящим к результатам, близким наблюдаемым в натурных условиях. Иногда дополнительно проверяется устойчивость шпунтовой стенки вместе с массивом грунта на сдвиг (обычно по круглоцилиндрической поверхности скольжения, см. п. 8.3 и п. 10.2).

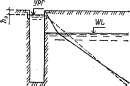

Рассматриваемые шпунтовые стенки способны получать значительные горизонтальные смещения. Величину смещения б верха шпунтовой стенки приближенно можно представить как сумму трех слагаемых (рис. 13.4):

6 = 6, + б2 + б3. (13.1)

где 6i — прогиб стенки на участке АВ, определяемый как для консольной балки (рис. 13.4, а); 62+63 — смещение всей стенки б2 и перемещение верха стенки б3 в результате ее поворота на угол 6 (рис. 13.4, б).

Рассматривая заглубленный участок стенки АС как жесткую конструкцию, Н. К- Снитко ** получил:

62 + б3 = [12/(«2)] [М (2 + ZH/t) + Q (3*/2 + 2Я)], (13.2)

где k — значение в точке С переменного по глубине коэффициента постели грунта основания; t — глубина забивки стенки ниже дна котлована; М и Q — изгибающий момент и перерезывающая сила в точке Л; Н — глубина котлована.

* Будин А. Я. Тонкие подпорные стенки.

Л.: Стройиздат, 1974. ** Снитко Н. К.

Статическое и динамическое давление

грунтов и расчет,подпорных

стенок, Л,: Стройиздат, 1963,

Будин А. Я. Тонкие подпорные стенки.

Л.: Стройиздат, 1974. ** Снитко Н. К.

Статическое и динамическое давление

грунтов и расчет,подпорных

стенок, Л,: Стройиздат, 1963,

316

Величину 6i вычисляют по формулам сопротивления материалов. Если эпюра давления на стенку на участке АВ имеет трапециевидную форму с ординатой а\ в точке В и ординатой а% в точке А (рис. 13.4, а), то

6, = (#V120£7) (Па, + 4а2). (13.3)

Для увеличения жесткости шпунтовой стенки, снижения возникающего момента и резкого уменьшения ее горизонтального смещения применяют распорки или анкеры. При глубоких котлованах ставят наклонные анкеры на нескольких уровнях (см. п. 13.6). При глубине котлована до 6 м часто ограничиваются постановкой горизонтального анкера, располагая его за пределами возможной призмы обрушения. Смещение стенок уменьшается путем предварительного натяжения анкеров.

Если шпунтовую стенку делают с одним рядом анкеров, располагаемых на небольшой глубине, она испытывает, с одной стороны, активное давление, с другой — пассивный отпор грунта (рис. 13.5).

Усилие, действующее в анкере, при необходимой глубине забивки будет

FA = Ea~Ep, (13.4)

где Еа и Ер — активное давление и пассивный отпор, определяемые по формулам (8.18) и (8.18').

Наихудшие условия для работы шпунта возникают, когда положение анкера совпадает с поверхностью грунта (рис. 13.5, в). В таком случае, составив уравнение равновесия относительно точки А, можно получить кубическое уравнение

К >4 -

О,

(13.5)

где Л„ и Хр — коэффициенты, определяемые по формулам (8.19).

|

В) |

|

|

|

|

f 1 |

> |

|

1 |

|

|

|

т | |

|

|

| ||

Рис, 13.5. Эпюры давления на шпунтовую стенку с анкером

а ™* Исходная; 6 — суммарная; в — к формуле (13.5)

317

Значение hsh обычно находят последовательным приближением. Длину шпунта принимают с модулем 0,5 м.

Если анкер, располагается на. некоторой глубине от поверхности грунта, задача решается аналогично.

При глубине котлованов более 6 м распорки или анкеры обычно приходится делать на нескольких уровнях. Наличие на разных уровнях жестких распорок или достаточно неподатливых анкеров уменьшает горизонтальную подвижку шпунта и, следовательно, возможность развития пассивного отпора грунта ниже дна котлована.

При отсутствии горизонтальных подвижек шпунта, строго говоря, нельзя использовать решения теории предельного равновесия для оценки взаимодействия грунта и ограждающей конструкции. В этих случаях давление на ограждения, включая шпунтовую стенку, зависит от податливости крепления (распорок, анкеров), жесткости самой стенки, времени постановки креплений, колебаний температуры, конструкции крепления и, конечно, свойств грунта.

Нижний ряд распорок устанавливают на высоте 2...2,5 мнад дном котлована так, чтобы они как можно меньше мешали выполнению работ в нем.

При неглубокой забивке шпунта ниже дна котлована рассматривают возможность выпора грунта в котлован с учетом гидродинамического давления восходящего потока подземных вод. Процесс выпора развивается со смещением шпунтовой стенки в сторону котлована и выдавливанием грунта как при потере устойчивости грунтов в основании {см. п. 8.2).

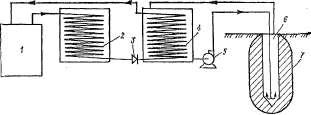

13.2.4. Искусственное замораживание грунтов

6 мерзлом состоянии грунты обладают водонепроницаемостью и значительной прочностью. Способ искусственного замораживания грунтов основан на том, что некоторые жидкости, Испаряясь при отрицательной температуре, отнимают тепло от окружающей среды. Для реализации этого способа такую жидкость используют в качестве хладагента в испарителе 4 (рис. 13.6), создавая условия для ее испарения и тем самым для понижения температуры в испарителе. Образовавшиеся пары хладагента (газ) засасывают компрессором 1, При сжатии в компрессоре температура газа повышается. Для превращения сжатого газа в жидкость его охлаждают водой (реже воздухом) в конденсаторе 2 до температуры конденсации жид-Кости при данном давлении. Сконденсированная жидкость направляется под давлением в змеевик испарителя 4 через редукционный клапан 3, который пропускает очень тонкую струю жидкости. Благодаря работе компрессора за редукционным клапаном поддерживается низкое давление, при котором про-

S18

Рис.

13.6, Схема замораживающей установки

Змеевик, в котором испаряется жидкость, окружают рассо* лом. Температура последнего будет понижаться приблизитель* но до температуры испарения жидкости в испарителе. В качестве рассола используют раствор хлористого кальция, который может замерзать лишь при низкой температуре (от —26 до —55°С в зависимости от концентрации раствора).

Охлажденный рассол насосом 5 нагнетают в герметичную колонку 6, установленную в грунте. Благодаря отрицательной температуре рассола температура грунта вокруг колонки понижается. Когда она уменьшится до значения, соответствующего началу замерзания грунта, последний замерзает, образуя цилиндр мерзлого грунта 7. При этом температура рассола, ото-бравшего часть тепла от грунта, несколько повысится. Для ох-< лаждения рассол опять направляют в испаритель, таким образом рассол-хладоноситель все время циркулирует.

Если вокруг котлована разместить с одинаковым шагом (обычно около 1 м) систему герметичных колонок и осуществлять процесс охлаждения грунта, то через несколько недель цилиндры мерзлого грунта сольются друг с другом и образуют водонепроницаемую ледогрунтовую стену.

В качестве хладагента чаще всего используют аммиак, реже —фреон, жидкий азот или диоксид углерода.

Искусственное замораживание грунтов дороже устройства шпунтового крепления, поэтому первый способ применяют в ус» ловиях, когда нельзя использовать шпунт: например, при нали< чии в толще грунтов валунов или прослоек водоносной скаль* ной породы. Кроме того, ледогрунтовые стены устраивают при необходимости обеспечения водонепроницаемости грунтов на относительно большой глубине (несколько десятков метров),

Способ устройства ледогрунтовых стен имеет и недостаток. Известно, что при промерзании пылевато-глинистых грунтов они могут испытывать морозное пучение, т. е» увеличиваться

319

в объеме (см. п. 3.3). Морозное пучение сопровождается под* нятием поверхности грунта со всеми сооружениями, попадающими в зону его влияния. Иногда при глубоких ледогрунтовых стенах происходит внутреннее пучение, т. е. пучение замерзающего грунта компенсируется уплотнением, талого грунта, окружающего эти стены.

Наиболее неблагоприятные последствия пучения грунта проявляются в процессе оттаивания ледогрунтовой стены, В грунте, подвергавшемся пучению, в т. ч. и внутреннему, в процессе оттаивания развиваются просадочные свойства. Как правило, такой грунт после оттаивания имеет значительно большую сжимаемость и -меньшее сопротивление сдвигу. По этой причине надо избегать применения искусственного замораживания грунтов для крепления стенок котлованов ниже подошвы возводимых фундаментов, а также около фундаментов существующих сооружений.

13.2.5. «Стена в грунте»

Бетонные и железобетонные конструкции фундаментов стали возводить методом «стена в грунте» сравнительно недавно. Сущность такого метода сводится к следующему. В грунте отрывают участок глубокой траншеи шириной 50...80 см. Для поддержания стен траншеи вертикальными ее в процессе отрывки заполняют раствором мелкодисперсной тиксотропной глины (обычно бентонитовой). В пределах сделанного участка траншеи бетонируют стену-фундамент подводным способом при помощи бетонолитной вертикально перемещающейся трубы. Трубу поднимают по мере заполнения траншеи бетонной смесью до тех, пор, пока участок траншеи полностью не будет забетонирован. Для получения железобетонной стены в траншею перед бетонированием опускают арматурный каркас, выполненный из арматуры периодического профиля. Иногда стенку делают из опускаемых в траншею сборных железобетонных элементов, имеющих выпуски арматуры. Стыки этих элементов бетонируют также с помощью бетонолитной трубы.

При устройстве подземной части зданий или иных сооружений рассмотренным методом образующаяся «стена в грунте» одновременно может служить креплением стен котлована, стеной подземных этажей и фундаментом (рис. 13.7).

Если «стена в грунте» предназначается одновременно для использования в качестве фундамента, ее доводят до слоя плотного грунта, который способен воспринять давление, передаваемое ее подошвой и боковыми поверхностями на основание. Под таким фундаментом не должен оставаться шлам от разработки грунта, кроме того, при его устройстве нельзя допускать выпа« дания осадка из раствора глины на дно траншеи.

зга

й)

Устойчивость сравнительно тонкой «стены в грунте» 1 при отрывке котлована под ее защитой обеспечивается обычно наклонными анкерами 2 (см. рис. 13.7, а) или иногда распорками 3. В качестве распорок можно использовать поэтажные перекрытия подземной части сооружения 5 (см. рис. 13.7, б). Для этого «стену в грунте» устраивают по всему периметру сооружения, а внутренние колонны бетонируют в скважинах или глубоких щелях подводным способом. Затем отрывают котлован глубиной 2...3 м и делают первое иадподвалыюе перекрытие. Под этим перекрытием грунт разрабатывают на высоту второго подземного этажа. Разработку грунта осуществляют бульдозерами, которые перемещают грунт к специальным отверстиям, устраиваемым в перекрытиях. Через отверстия грунт извлекают либо ковшом, загружаемым бульдозерами, либо грейфером 4 (рис. 13.7,6). По мере разработки грунта делают следующие перекрытия 5, служащие распорками «стены в грунте». Таким образом все подземное сооружение возводят ■сверху вниз.

При возведении «стены в грунте» в.верхней части отрываемой траншеи делают форшахту, которая задает землеройному ■механизму требуемое направление. В последнее время для из-тотовления глубоких траншей при устройстве «стены в грунте» стали иногда применять водоструйную технологию: горизонтально направленная струя воды под давлением до 10 МПа разрабатывает (размывает) грунт, образуя требуемую щель, которая затем заполняется бетоном.

Устойчивость стен глубоких траншей до бетонирования обеспечивается противодействием раствора глины, который систе-

Р ис.

13.8. Распределение давления раствора

глины и давления грунта по глубине

без учета пространственной работы

грунта

ис.

13.8. Распределение давления раствора

глины и давления грунта по глубине

без учета пространственной работы

грунта

321

11 Б. И, Далматов

Рис. 13.9. План «стены в грунте» в виде секущихся скважин

1, 2, 3, 4-—скважины бурения 1-, 2-, 3- и 4-й очередей

матически доливают почти до краев форшахты. Плотность (объемную массу) раствора бентонитовой глины принимают 1,05...1,15 г/см3, а глин, содержащих пылеватые частицы,— 1,1...1,3 г/см3. В таких условиях при плоской задаче давление грунта с учетом давления подземных вод (сплошная линия на рис. 13.8) будет больше давления раствора (пунктирная линия), т. е. устойчивость массива грунта не обеспечивается. Однако, несмотря на превышение давления грунта, обрушение стен траншеи не происходит благодаря его пространственной работе.

Молотая бентонитовая глина, доставляемая в бумажных мешках, относительно дорога, поэтому стремятся использовать местные глины. Однако для их диспергирования приходится применять дорогие химические реактивы. При выборе местных глин надо уделять особое внимание вопросу, будут ли из раствора глины выпадать на дно траншеи песчаные и пылеватые частицы, так как образование здесь шлама приведет в дальнейшем к развитию значительных осадок сооружения.

Если поверхность грунта у изготовляемой щели загружена, например, в случае отрывки глубокого котлована около существующего здания, «стену в грунте» можно сделать путем бурения и заполнения бетоном секущихся скважин. Для этого вначале под защитой бентонитового раствора бурят две скважины 1 (рис. 13.9) с шагом, равным полутора диаметрам. После заполнения этих двух скважин с помощью оётонолйтной трубы бетонной смесью и схватывания бетона, но до набора им значительной прочности бурят скважину ■ 2 между ними и т. д. Скважины постепенно образуют сплошную стену. Это позволяет отрывать глубокие котлованы вблизи тяжёлых сооружений.

13.3. Осушение котлованов

13.8.1. Водоотлив из котлована

Для возведейия фундаментов и других подземных конструкций часто приходится отрывать котлованы ниже уровня подземных вод. Исключать приток воды в котлован путём

322

устройства водонепроницаемых стен, заглубляемых до относительного водоупора, далеко не всегда целесообразно из-за их большой стоимости, а иногда в этом и нет необходимости, например в глинах и суглинках, где приток воды обычно незначителен. В таких случаях применяют открытый водоотлив — откачку воды из котлована.

С этой целью по периметру котлована устраивают дренажную канавку (или закрытый дренаж) для отвода воды в приямки, из которых затем ее откачивают. Вода не должна покрывать дно котлована, так как это может привести к постепенному набуханию грунтов в основании.

Открытый водоотлив применяют и при относительно водонепроницаемом креплении стенок котлована (например, шпунтовой стенкой). При таком креплении откачка воды особенно необходима в первое время — до заиливания швов шпунтовой стенки.

Особенно тщательно следует отводить воду из котлована при устройстве гидроизоляции подвальных этажей. С этой целью часто делают пластовый дренаж, из которого воду отводят в дренажные трубы, обычно расположенные по пери* метру котлована.