- •9.1.1. Основные принципы проектирования

- •9.1.2. Предельные состояния оснований сооружений

- •9.1.3. Основные типы

- •9.1.4. Виды деформаций и смещений сооружений

- •9.2.1. Основные слагаемые осадок фундаментов

- •9.2.2. Неравномерные осадки уплотнения Sупл

- •9.2.3. Неравномерные осадки разуплотнения Sразупл

- •9.2.4. Неравномерные осадки выпирания Sвып

- •9.2.5. Неравномерные осадки расструктуривания Sрасстр

- •9.2.6. Неравномерные осадки в период эксплуатации сооружений Sэкспл

- •9.3.1. Основная постановка расчета

- •9.3.2. Выравнивание ожидаемых неравномерностей осадок

- •9.3.3. Пути уменьшения чувствительности несущих конструкций к неравномерным осадкам

- •9.5.1. Общие положения

- •9.5.4. Климатические факторы

- •9.6.3. Учет внецентренного действия нагрузки

- •10.2.1. Исходные положения

- •10.2.2. Нагрузки, учитываемые при расчете оснований по деформациям

- •10.2.4. Определение размеров подошвы внецентренно нагруженных фундаментов

- •10.3.1. Общие положения

- •10.3.2. Основные расчетные модели оснований

- •11.2.8. Сваи, работающие на выдергивание

- •11.2.9. Сваи, работающие

- •12.3.4. Уплотнение грунта статической нагрузкой

- •12.3.6. Фундаменты в вытрамбованных котлованах

- •13.2.1. Назначение крепления и требования, предъявляемые к нему

- •13.3.2. Искусственное понижение уровня подземных вод

- •13.4.1. Особенности погружения опускных колодцев в грунт

- •13.4.2. Конструкции колодцев

- •13.4.4. Особенности погружения колодцев

- •13.5.2. Глубокие опоры

- •13.5.3. Особенности работы

- •13.6.1. Типы анкерных креплений

- •14.3.3. Конструктивные решения

- •14.4.1. Принципы проектирования

- •14.4.8. Фундаменты в условиях пучинистых грунтов

- •15.2.3. Расчеты фундаментов под машины с вращательным и возвратно-поступательным движением

- •15.3.1. Учет сейсмических сил

- •16.1.2. Разрушение кладки фундамента

12.3.6. Фундаменты в вытрамбованных котлованах

За последнее время в неводонасыщенных грунтах, в частности в лёссах, стали устраивать фундаменты в вытрамбованных котлованах. Для этого специальной трамбовкой ударами по одному месту вытрамбовывают полость, уплотняя грунт вокруг нее. В полость укладывают бетон с трамбованием — и фундамент после твердения бетона готов (рис. 12.9, й). Иногда в нижнюю часть полости до бетонирования в грунт втрамбовывают щебень, добиваясь существенного повышения несущей спо» собности таких фундаментов (рис. 12.9,6),

12.4. Закрепление грунтов

12.4.1. Общие положения

В процессе закрепления грунтов между твердыми частицами устанавливаются прочные, обусловленные вяжущим веществом, связи, которые в значительной степени увеличивают прочность грунта и уменьшают его сжимаемость. В отдельных случаях грунт превращается в полускальную породу.

Закреплению поддаются грунты, относительно хорошо фильтрующие воду или газопроницаемые, так как этот процесс связан с внедрением в их поры растворов или газов. Закрепленные грунты в некоторых случаях можно рассматривать как фундаменты, которые сделаны без отрывки котлована. Хотя такое устройство фундаментов имеет определенные преимущества, однако применяется оно сравнительно редко вследствие высокой стоимости закрепления грунтов. Закрепление грунтов применяют главным образом в тех случаях, когда устройство фундаментов невозможно или связано с затратами значительных средств (например, при усилении основания под существующим фундаментом), либо для уменьшения фильтрации воды около мест ее проникания в подземные помещения,

807

12.4.2. Цементация

Цементацию (нагнетание цементационного раствора под большим давлением) производят для закрепления грунтов, обладающих большой водопроницаемостью (трещиноватой скальной породы, гальки, гравия, гравелистого и крупного песка). Закрепление грунтов цементационным раствором в основном применяют для уменьшения их водопроницаемости, а в некоторых случаях — для увеличения прочности. Наиболее часто для цементации грунтов используют смесь цемента с водой, иногда в раствор добавляют тонкий песок. Чем мельче поры и тоньше трещины в грунте, тем более жидкий раствор применяют для его закрепления. Обычно на 1 часть цемента берут 10...50 ча> стей (по массе) воды.

Цементацию применяют также для уменьшения водопроницаемости и повышения прочности материала самого фундамента. С этой целью в бетонной или иной кладке фундамента делают шпуры, в которые заделывают трубки. Затем через эти трубки подают цементационный раствор под большим давлением. Раствор проникает в поры бетона, в связи с чем его прочность повышается, а водопроницаемость резко снижается.

12.4.3. Силикатизация

Химические растворы '(силикаты натрия)' легко проникают в поры песков и других грунтов, относительно хорошо фильтрующих воду. В настоящее время в строительной практике применяют два метода силикатизации грунтов — двух-растворный и однорастворный.

Двухрастворный метод силикатизации используют для закрепления песков крупных и средней крупности, обладающих коэффициентом фильтрации от 80 до 2 м/сут. При закреплении по этому методу в грунт последовательно нагнетают, например, растворы силиката натрия и хлористого кальция. В результате взаимодействия этих растворов выделяется гель кремниевой кислоты, являющийся вяжущим веществом.

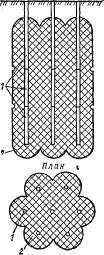

При двухрастворном методе в песок забивкой или вибрированием погружают инъектор (рис. 12.10), через который в грунт нагнетают раствор силиката натрия. При толщине массива закрепляемого грунта более 1 м инъектор после подачи раствора в верхний слой погружают еще на 1м и вновь нагнетают через него в грунт раствор силиката натрия. Такие операции повторяют до тех пор, пока низ ииъектора не достигнет глубины, до которой необходимо закрепить грунт. Затем через этот же инъектор в грунт подают раствор хлористого кальция, поднимая инъектор по мере нагнетания раствора каждый раз на 1 м. В результате таких операций закрепляется столб грунта радиусом 30... 100 см. Грунт в пределах необходимого объ-

308

\

Рис. 12.11. Массив грунта, закрепленного при трех заходках инъектора

I — инъектор; 2 — массив закреп* лепного грунта

Рис. 12,10. Инъектор для закрепления грунтов химическими способами

/ — заостренный паконошнк; 2 — перфорированная труба; 3 — соединительная муфта; 4 — соединитель* ный тройник; 5 — оголопок

ема (рис. 12.11) закрепляют, размещая инъекторы в шахматном порядке. Закрепленный грунт похож на песчаник и обладает кубиковой прочностью 1,5...3,5 МГЛа.

Слабо фильтрующие грунты с коэффициентом фильтрации б...0,3 м/сут (пески мелкие и пылеватые) и лёссовые грунты! закрепляют однораствориым методом силикатизации, При закреплении песков в инъектор нагнетают сложнйй раствор, состоящий, например, из силиката натрия и фосфорной кислоты» Эти вещества медленно вступают в реакцию, поэтому,

309

до ее начала раствор можно инъецировать в грунт. Через 28 суток кубиковая прочность песка, закрепленного однорас-творным методом силикатизации, достигает 0,4...0,5 МПа.

Лёссовые просадочные грунты с коэффициентом фильтрации 0,1...2 м/сут закрепляют путем нагнетания в них одного раствора силиката натрия, так как в таких грунтах, как правило, имеются соли, способные взаимодействовать с ним.

Необходимое количество инъецируемого раствора определяют по формуле

(12.10)

где а — коэффициент; принимается при крупных и средней крупности песках равным 0,5 (для каждого раствора), при мелких и пылеватых песках — 1,2, при лессах —0,8; п — пористость грунта; V — объем закрепляемого грунта.

Для оценки радиуса распространения нагнетаемого раствора и установления требуемого количества его на площадке строительства производят опытное закрепление грунтов.

12.4.4. Электрохимическое закрепление

Однорастворный метод силикатизации применим только в грунтах с коэффициентом фильтрации более 0,1...0,2 м/сут. Слабые грунты (илы, глины и суглинки, находящиеся в текучем и текучепластичном состоянии), как правило, имеют коэффициент фильтрации меньше указанных величин. Чтобы ввести растворы силиката натрия и хлористого кальция, через такие грунты пропускают постоянный электрический ток, При пропускании тока в грунтах развивается электроосмос — движение воды, находящейся в порах, от анода к катоду. Используя это явление, через перфорированный анод вводят в грунты химические вещества, в т. ч. последовательно раствор силиката натрия и хлористого кальция. Введение этих химических веществ позволяет закрепить грунты с коэффициентом фильтрации ОД...0,005 м/сут (пылеватые пески, супеси и легкие суглинки).

12.4.5. Смолизация

Растворы синтетических смол, способных твердеть в грунтах, можно нагнетать в поры грунта. После твердения смол грунт превращается в достаточно твердое тело. В качестве вяжущего вещества в настоящее время широко применяют карбамид-ную смолу с отвердителями.

Карбамидную смолу используют для омоноличивания мелких и пылеватых песков с коэффициентом фильтрации 0,5...5 м/сут, а также для закрепления лёссовых грунтов. В качестве отверди-теля используют, в частности, раствор соляной кислоты, соединяя с ним раствор корбамвдной смолы непосредственно перед

310

инъецированием. Иногда в грунт предварительно нагнетают1 раствор соляной кислоты 3...5 %-ной концентрации.

Примером применения раствора карбамидной смолы является укрепление пылеватых песков в основании Государственного академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова в Ленинграде во время его реконструкции.

В настоящее время известно несколько видов синтетических смол (фенольиые, фурановые и др.), которые можно использовать для закрепления грунтов, в т. ч. получаемые из отходов производства. Для закрепления супесей и суглинков начинают также применять электросмолизацию.

12.4.6. Термический метод

Этот метод закрепления грунтов применяют для устранения просадочности и увеличения прочности лёссов. Чаще всего его используют, если в результате случайного замачивания грунтов основания сооружение начинает получать нежелательные неравномерные осадки. Термическому закреплению поддаются также глины и суглинки, если они обладают воздухопроницаемостью.

Сущность термического закрепления заключается в увеличении прочности структурных связей в грунте под влиянием высокой температуры. Для обжига грунта в пробуренных скважинах сжигают топливо (газообразное, жидкое или твердое), в качестве которого используют обычно природный и иные горючие газы, соляровое масло, мазут и др. С целью поддержания процесса горения в скважины подают воздух под давлением.

Подачу воздуха и топлива регулируют так, чтобы в скважинах поддерживалась температура около 800 °С и проникающие в поры грунта горячие газы нагревали бы его до температуры не ниже 300 °С. Эффективный обжиг лёссового грунта происходит в диапазоне температур 400...800 °С. При температуре ниже 300 °С устранение просадочных свойств лёссов не обеспечивается. При температуре выше 900 °С происходит спекание грунта и оплывание стенок скважины.

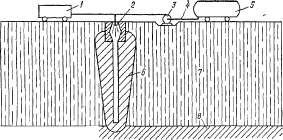

При сжигании топлива в верхней части скважины столб обожженного грунта получает форму усеченного конуса (рис. 12.12). Для увеличения поперечного сечения нижней части столба обожженного грунта приходится регулировать процесс фильтрации нагретых в скважине газов. С этой целью в скважину опускают трубу, тампонируя затрубное пространство отсе-кателем.

Обжиг грунта продолжается 5... 10 дней. При расходе жидкого топлива 80...180 кг на 1м длины скважины вокруг нее образуется столб закрепленного грунта диаметром 1,5.„3 м с ку-биковой прочностью 1...3 МПа,

811

V////////////W//,

V////////////W//,

Рис. 12.12. Схема установки для термического закрепления грунтов

1 — компрессор; 2 — форсунка; 3 — насос для подачи топлива; 4 — трубопровод; 5 — емкость с топливом; 6 — закрепленный грунт; 7 — лёссовый грунт; 8 — непросадочный

грунт

Стоимость закрепления грунта обжигом во много раз меньше стоимости силикатизации и электрохимического закрепления грунта.

12.4.7. Битумизация и глинизация

Оба эти метода используются для уменьшения водопроницаемости грунтов.

Битумизацию применяют для снижения водопроницаемости трещиноватой скальной породы. При этом в скважины нагнетают расплавленный битум или битумную эмульсию с коагулянтом. Битум тампонирует полости и трещины в грунте, фильтрация воды прекращается или сильно снижается.

Глинизацию применяют для уменьшения водопроницаемости песков. Нагнетание глинистой суспензии в сравнительно тонкие поры песков приводит к выпадению в них глинистых частиц — к заилению песков. В результате коэффициент фильтрации песков уменьшается на несколько порядков.

13. КРЕПЛЕНИЕ СТЕН

И ОСУШЕНИЕ КОТЛОВАНОВ. ФУНДАМЕНТЫ ГЛУБОКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ

13.1. Общие положения

При устройстве фундаментов в открытом котловане выполняют следующие основные работы: снятие почвенно-расти-тельного слоя, планировку территории, отрывку котлована,

S12

крепление стен котлована, осушение его, подготовку основания, устройство самих фундаментов, обратную засыпку пазух грунтом с надлежащим уплотнением.

Иногда до отрывки котлована приходится осушать территорию с помощью дренажных устройств, организовывать отвод поверхностных вод.

Вопросы снятия почвенно-растительного слоя и планировки территории относятся к разделу «Инженерная подготовка территорий» курса «Архитектура».

Применяемые способы отрывки и крепления стен котлованов должны обеспечивать сохранность природной структуры грунтов в основании возводимых фундаментов. В связи с этим при залегании непосредственно ниже дна котлована сравнительно слабых насыщенных водой пылевато-глинистых 'грунтов с легко нарушаемой от динамических воздействий природной структурой нельзя применять механизмы, которые могут ухудшить строительные качества грунтов основания.

При отрывке котлованов глубиной 1...3 м в неводоносных грунтах часто не требуется крепление их стенок, устраиваемых с откосом. При отрывке сравнительно глубоких котлованов, особенно ниже уровня подземных вод, приходится укреплять стены котлованов и решать вопросы их осушения.

Устройство фундаментов важно выполнять в минимальные сроки, особенно в дождливый и зимний периоды года. Чем скорее после отрывки котлована возводят фундамент и засыпают пазухи, тем сохраннее природная структура грунтов в основании и меньше затраты на осушение котлована.

Иногда фундаменты устраивают не в открытом котловане, а на поверхности грунта. Для погружения на необходимую глубину из-под них извлекают грунт. В некоторых случаях фундаменты устраивают в изготовленных заранее полостях в грунте. Так погружают опускные колодцы, кессоны, оболочки и делают опоры глубокого заложения (столбы). Такие фундаменты называют фундаментами глубокого заложения, так как глубина погружения их подошв часто в несколько раз превышает размеры в плане. Сооружение фундаментов глубокого заложения направлено на сохранность структуры грунтов в основании и передачу больших давлений на плотные грунты.

13.2. Крепление стен котлованов