- •9.1.1. Основные принципы проектирования

- •9.1.2. Предельные состояния оснований сооружений

- •9.1.3. Основные типы

- •9.1.4. Виды деформаций и смещений сооружений

- •9.2.1. Основные слагаемые осадок фундаментов

- •9.2.2. Неравномерные осадки уплотнения Sупл

- •9.2.3. Неравномерные осадки разуплотнения Sразупл

- •9.2.4. Неравномерные осадки выпирания Sвып

- •9.2.5. Неравномерные осадки расструктуривания Sрасстр

- •9.2.6. Неравномерные осадки в период эксплуатации сооружений Sэкспл

- •9.3.1. Основная постановка расчета

- •9.3.2. Выравнивание ожидаемых неравномерностей осадок

- •9.3.3. Пути уменьшения чувствительности несущих конструкций к неравномерным осадкам

- •9.5.1. Общие положения

- •9.5.4. Климатические факторы

- •9.6.3. Учет внецентренного действия нагрузки

- •10.2.1. Исходные положения

- •10.2.2. Нагрузки, учитываемые при расчете оснований по деформациям

- •10.2.4. Определение размеров подошвы внецентренно нагруженных фундаментов

- •10.3.1. Общие положения

- •10.3.2. Основные расчетные модели оснований

- •11.2.8. Сваи, работающие на выдергивание

- •11.2.9. Сваи, работающие

- •12.3.4. Уплотнение грунта статической нагрузкой

- •12.3.6. Фундаменты в вытрамбованных котлованах

- •13.2.1. Назначение крепления и требования, предъявляемые к нему

- •13.3.2. Искусственное понижение уровня подземных вод

- •13.4.1. Особенности погружения опускных колодцев в грунт

- •13.4.2. Конструкции колодцев

- •13.4.4. Особенности погружения колодцев

- •13.5.2. Глубокие опоры

- •13.5.3. Особенности работы

- •13.6.1. Типы анкерных креплений

- •14.3.3. Конструктивные решения

- •14.4.1. Принципы проектирования

- •14.4.8. Фундаменты в условиях пучинистых грунтов

- •15.2.3. Расчеты фундаментов под машины с вращательным и возвратно-поступательным движением

- •15.3.1. Учет сейсмических сил

- •16.1.2. Разрушение кладки фундамента

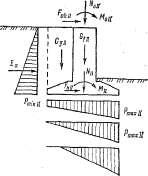

10.2.4. Определение размеров подошвы внецентренно нагруженных фундаментов

Внецентренно нагруженным считают фундамент, у которого равнодействующая внешних нагрузок не проходит через центр тяжести площади его подошвы. Обычно такое нагруженис фундамента является либо результатом передачи на него над земными конструкциями момента и горизонтальной составляю щей, либо результатом одностороннего давления грунта на его боковую поверхность.

Рассмотрим в самом общем виде ленточный фундамент под стену. Пусть на обрез фундамента действуют три составляющие нагрузки: №ш, Май и Foaii (рис. 10.8). Кроме того, на фундамент действуют его собственный вес Gfu и вес обратной засыпки с одной стороны фундамента Ggu, активное давление грунта, как

240

Р ис.

10.8. Расчетная схема внецеи-тренно

нагруженного фундамента

ис.

10.8. Расчетная схема внецеи-тренно

нагруженного фундамента

н а

подпорную стенку,Еа.

Зная

внешние

силы, можно найти составляющие

усилий, передаваемых

через подошву на основание:

а

подпорную стенку,Еа.

Зная

внешние

силы, можно найти составляющие

усилий, передаваемых

через подошву на основание:

ffa-Noa+Ofn + <3gU; (10.7) мп = мо п + мт и + мв! и +

Fh П = ^oA П + Яо. (10.9)

pmtlt

Здесь индексы у моментов показывают, от действия какого усилия они возникают, а ин-

у

декс II свидетельствует, что расчетные усилия определены для расчета по деформациям. Некоторые слагаемые могут равняться нулю или иметь отрицательный знак.

При проектировании, исходя из расчетного сопротивления грунта основания R, условно принимают, что реактивное давление распределяется по подошве жестких фундаментов по линейному закону. Тогда sntbpa этого давления может иметь один из трех видов (рис. 10.8). Для построения эпюр найдем /?шах и и pmin и по формуле внецетреиного сжатия:

(10.10)

Ртах П mm И

-Nu/A±Mn/W,

где W — момент сопротивления площади подошвы фундамента.

Для прямоугольной подошвы после подстановки значений А = lb, W = Ь2//6 и Мп = Nue для первых двух эпюр получим

где 6 — размер подошвы прямоугольного фундамента в плоскости действия момента; I — размер подошвы в перпендикулярном направлении; е — эксцентриситет равнодействующей относительно центра тяжести подошвы.

Поскольку давление ртах п действует лишь под краем подошвы фундамента, а при удалении от края к центру фундамента реактивное давление уменьшается, СНиП 2,02.01—83 разрешают принимать краевое давление на 20 % больше R;

Ртах II < 1.2Д, (10.12)

Кроме того, должно удовлетворяться условие "(9.10), т,е,

Pmii-Nu/A<R, (10.13)

где ртч — среднее давление по подошве фундамента,

241

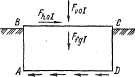

Р ис.

10.9. Устройство несимметричного

фуида-"мента

ис.

10.9. Устройство несимметричного

фуида-"мента

|

|

I |

I f |

f/ |

|

|

t |

) |

|

и |

s |

|

|

|

|

|

| ||||||||

|

•ид |

|

I |

111 |

| |||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

При проектировании задачу решают последовательным приближением, руководствуясь выражением (10.11), условиями /10.12) и (10.13). В случае необходимости значение R уточняют по выражению (9.11). Для упрощения сначала размеры подошвы определяют, как для центрально нагруженного фундамента, по формуле (10.3). Если эксцентриситет меньше 0,03Ь, то достаточно удовлетворить условию (10.13), т. е. можно проектировать фундамент как центрально нагруженный, так как

В ЭТОМ Случае Ртах П.<С 1,2/?.

Условие. (10.12) удовлетворяется для многих фундаментов зданий, в т. ч. для фундаментов, образующих стены подвалов, поскольку они опираются в горизонтальном направлении на подвальные перекрытия. При е > 0,03b площадь подошвы увеличивают на 20...30 %. После получения первого значения А находят приблизительный вес фундамента с обратной засыпкой грунта на его уступах, исходя из ут (среднего удельного веса кладки фундамента и грунта). Определяют Nu, Мц и ртах и и проверяют условия (10.12) и (10.13). Если они не выполняются или имеется большой запас,' расчет повторяют до получения желаемых результатов.

Наименьшая площадь подошвы фундамента получается, когда pmii — R и одновременно удовлетворяется условие (10.12), Чтобы добиться минимального значения А какого-либо фундамента,, увеличивают размер подошвы в направлении эксцентриситета и уменьшают перпендикулярный ему размер подошвы или придают подошве сложное очертание (тавровое, двутавровое и т. п.). Иногда смещают центр тяжести ее площади в сторону точки приложения равнодействующей (рис. 10.9). Если эксцентриситет обусловлен постоянными силами, то, расположив центр тяжести площади подошвы в точке приложения равнодействующей, получим центрально нагруженный фундамент, При различных расчетных сочетаниях нагрузок получаются неодинаковые эксцентриситеты. В таком случае, смещая центр тяжести площади подошвы фундамента на полусумму эксцентриситета, добиваются выравнивания моментов, действующих справа и слева.

При внецентренном загружении подошвы фундамента кроме осадки происходит и его поворот. Чем меньше отношение Pmin и/ртах и, тем больше поворот. В связи с этим указанное отношение ограничивают. Для колонн, несущих тяжелые мосто-.

242

|

|

У |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

f |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

| |

Рис, 10.10. План подошвы фундамента, загруженного внецентренно относительно двух главных осей инерции

В Ые

краНЫ, ПринимаютP/pjS

Ые

краНЫ, ПринимаютP/pjS

^ 0,25, для остальных фундаментов принимают pminii/Pmaxii ^= 0, т. е. не допускают отрыва подошвы от основания. Это обусловлено тем, что в зазор между фундаментом и грунтом может проникать вода, приводя к размоканию грунтов под фундаментом. Частичный отрыв подошвы фундамента допускается лишь при действии монтажных нагрузок или в случае проверки его устойчивости при особом сочетании нагрузок. Кроме того, отрыв допускается при наличии скальной породы под подошвой, В случае возможности отрыва подошвы от основания максимальное давление по подошве приближенно определяют по формуле

Ртах П = 2ЛГц/[3 (0,56 - е) /]. (10.14)

В некоторых случаях точка приложения равнодействующей внешних сил смещена относительно обеих главных осей инерции площади подошвы фундамента (точка В на рис.10.10). Тогда для прямоугольной подошвы давление под угловыми точками фундамента находят по выражению

бе бе

О бозначения

те же, что на рис. 10.10.

бозначения

те же, что на рис. 10.10.

В этом случае, поскольку максимальное давление действует лишь в одной точке, должны соблюдаться условия (10.12), (10.13) и условие

Ртах II < 1.5*. (10,16)

После нахождения размеров подошвы фундамента при принятой глубине заложения выполняют расчеты по деформациям (см. п. 7) с учетом указаний п. 9 и при необходимости определяют устойчивость основания под действием основного и особого сочетания нагрузок. Последний расчет обязателен при значительных горизонтальных составляющих усилий, стремящихся сдвинуть фундамент по подошве или вместе с массивом грунта.

10.2.5. Расчет фундаментов

при действии горизонтальных и выдергивающих сил

При действии горизонтальных нагрузок возможны следующие формы деформации фундамента: опрокидывание,

241

сдвиг по подошве, сдвиг с частью массива грунта.

При недопустимости отрыва части подошвы от основания, когда равнодействующая проходит внутри ядра сечения подошвы фундамента, опрокидывание невозможно, поэтому проверку на опрокидывание не проводят.

Устойчивость фундамента на сдвиг по подошве рассчитывает ся по первой группе предельных состояний. Этот расчет является обязательным. Такой сдиг часто называют плоским сдвигом фундамента.

Расчетом на сдвиг подошвы фундамента по грунту должно быть удовлетворено условие(9.13). Величина Fu может быть найдена согласно рис. 8.11 из выражения

где fooi — вертикальная составляющая внешней нагрузки, кЫ; Fj. a\ — вес фундамента и грунта на его уступах; f — коэффициент трения кладки фундамента по грунту основания.

С целью определения Ff.s\ сначала находят размеры фундамента как при внецентренной нагрузке и для этих размеров определяют величину Ff.gi. Затем по формуле (10.17) устанавливают Fu и проверяют условие (9.13). Если оно не удовлетворяется, то увеличивают вес фундамента или вертикальную нагрузку на него. Подставив значение Fu из выражения (10.17) в условие (9.13), при его равенстве найдем

Ff. g i = (7Ла i - yefFw i)/(ycf). (10.18)

При определении веса фундамента и грунта необходимо учитывать взвешивающее действие воды ниже наивысшего стояния уровня подземных вод. В случае высокого стояния указанного уровня целесообразнее вертикальную нагрузку прикладывать выше обреза фундамента.

Иногда при определении Fu дополнительно учитывают сопротивление грунта по вертикальным граням фундамента. На первый взгляд кажется, что по грани АВ действует активное давление на фундамент, как на подпорную стенку, а по грани CD— пассивный отпор грунта. Как показали наблюдения многих исследователей, такие усилия развиваются лишь при значительном горизонтальном перемещении фундамента по направлению сдвигающей силы FMu Это часто недопустимо, поэтому сопротивление засыпки по граням АВ и CD не учитывают. Однако по боковым граням (параллельным плоскости чертежа на рис.10.11) при плотной обратной засыпке целесообразно учесть активное давление на фундамент, равное 2 ^ Еа\. Тогда

244

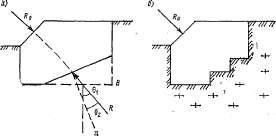

Если в основании залегает пылевато-глинистый грунт, обладающий сцеплением, но имеющий малый угол внутреннего трения, подошву фундамента иногда выполняют наклонной (рис. 10.12, а). При скальном основании подошву делают ступенчатой (рис. 10.12,6). При наклонной подошве фундамента угол отклонения равнодействующей от нормали п к подошве 02 намного меньше, чем соответствующий угол при горизонтальной подошве. Это увеличивает устойчивость фундамента на плоский сдвиг и приводит к развитию по горизонтальной плоскости АВ дополнительных сил сцепления грунта. При ступенчатой подошве фундамента скальная порода оказывает сопротивление его перемещению как по горизонтальным, так и по вертикальным площадкам.

Рис, 10.12. Схемы фундаментов а — п|)н связном груцте в основании; 6 -г при ец|дьн.9м оспораннв ,

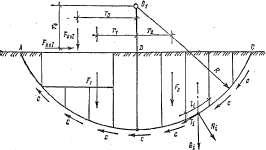

Устойчивость фундамента с частью массива грунта в основа' нии проверяется как это изложено в п. 9.7. Если такой расчет невозможен вследствие ломаного очертания поверхности грунта (склон местности) или сложного напластования грунтов, проверяют устойчивость фундамента по круглоцилиндрической поверхности скольжения. Для этого задаются центром вращения О\ (рис, 10,13), проводят возможную круглоцилиндрическую

245

поверхность скольжения АС и определяют коэффициент запаса т] устойчивости на сдвиг по этой поверхности:

(10.20)

где M,t — момент удерживающих сил; Ms — момент сдвигающих сил. Эти моменты определяют из выражений

И

2

i-l

5>

(-1

где п — число отсеков, на которые разбивается призма AC; rpu — расчетный угол внутреннего трения грунта на (-м участке поверхности скольжения; си — расчетное удельное сцепление грунта на i-u участке поверхности скольжения; /j — длина 1-го участка окружности; Ft—вес сдвигающей призмы (левой); Ff—вес удерживающей призмы (правой); остальные обозначен кия те же, что на рис, 10.13,

Для нахождения наиболее опасной поверхности скольжения задаются системой центров вращения обычно на пересечении трех горизонталей с. тремя вертикалями. Производят девять построений, аналогичных рис. 10.13, и находят минимальное значение г), как это делается при расчете устойчивости откосов (рис. 8.10). Оно должно удовлетворять условию

(10.21)

> Yn/Yc-

где уп — коэффициент надежности; ус — коэффициент условий работы. 246

|

|

|

|

t |

|

| ||

|

27/ / |

/ ill /if .Ш la |

|

|

ш ш ш ш »i >., | |||

|

ч |

|

|

|

|

v W | ||

|

It 1 |

|

•1 |

|

[ и | |||

|

*| |

|

. * |

Л' | ||||

|

\ |

|

|

|

| |||

Рис. 10.14. Расчетная схема фундамента, работающего на выдергивание

Е сли

это условие не удовлетворяется,

изменяют основные

размеры фундамента.

сли

это условие не удовлетворяется,

изменяют основные

размеры фундамента.

При определении Mrt и Ms принимают одинаковое значение удельного веса грунта, а также учитывают взвешивающее действие грунтовой воды.

Фундамент, работающий на выдергивание при сравнительно мелком заложении также рассчитывается по I группе предельных состояний по устойчивости (рис. 10.14). Li Коэффициент запаса устойчивости в таком случае

где Eat— расчетное активное давление грунта по вертикальным поверхностям, проходящим по контуру подошвы фундамента; фг—расчетный угол внутреннего трения грунта; остальные обозначения прежние.

Сумма SjE'aitgqPi соответствует сопротивлению сдвигу по вертикальным поверхностям, проходящим по контуру подошвы фундамента.

Анкерная плита должна иметь арматуру в верхней части (см. рис.10.14). Нижняя арматура устанавливается, если сила /VOt меняет направление,

10.3. Основные положения

проектирования гибких фундаментов