- •Практическая эндодонтия

- •Оглавление

- •Цели и этапы эндодонтического лечения

- •Анатомия в эндодонтии

- •Обеспечение доступа к корневым каналам

- •Инструментарий для обработки корневых каналов Стандарты и классификация

- •Исследовательские, или диагностические инструменты

- •Инструменты для удаления мягких тканей из корневого канала

- •Инструменты для расширения устья каналов

- •Инструменты для прохождения и расширения корневых каналов

- •Модификации к-инструментов

- •Модификации н-файлов

- •Наконечники для работы в корневых каналах

- •Ирригация корневых каналов

- •Определение рабочей длины зуба

- •Препарирование корневой полости зуба

- •Техника step-back («шаг назад»)

- •Техника step-down или crown down («шаг вперед» или «от коронки вниз»)

- •Гибридная техника

- •Модификации всех техник

- •Инструменты и материалы, применяемые для обтурации корневых каналов Инструменты, применяемые для обтурации каналов

- •Обтурирующие материалы для корневых каналов

- •Цементы для обтурации корневых каналов (силлеры)

- •Методики обтурации корневого канала зуба

- •Метод одного штифта

- •Метод латеральной конденсации гуттаперчи

- •А. Визуальный тест.

- •Б. Тактильный тест.

- •В. Рентгенологический тест.

- •Вариации метода латеральной конденсации гуттаперчи

- •Обтурация канала с применением автоматического плаггера

- •Обтурация каналов химически пластифицированной холодной гуттаперчей («хлороперчей»)

- •Вертикальная конденсация разогретой гуттаперчи

- •Обтурация теплой фрагментированной гуттаперчей

- •Латерально-вертикальная конденсация разогретой гуттаперчи

- •Термомеханическое уплотнение гуттаперчи

- •Использование ультразвуковой пластификации гуттаперчи

- •Обтурация термопластической инъекцией гуттаперчи

- •Система Ультрафил

- •Обтурация корневого канала двухфазной гуттаперчей

- •Обтурация канала с применением системы Thermafil

- •Обтурация канала с применением системы SuccessFil

- •Заполнение апикальной трети канала дентинной стружкой (дентинопластика)

- •Распломбирование каналов, обтурированных с использованием гуттаперчи

- •Особенности эндодонтической техники у детей Эндодонтия временных зубов

- •Эндодонтия постоянных несформированных зубов

- •Ориентировочная схема действии при различных состояниях корня несформрованного постоянного зуба после трехмесячной обтурации корневого канала гидроксидом кальция

- •Литература

Эндодонтия постоянных несформированных зубов

К проблемам, возникающим при эндодонтичес-ком лечении постоянных зубов с несформированным корнем относятся более широкое апикальное отверстие, отсутствие апикального сужения, тонкие стенки корневого канала.

Путь решения этих проблем заключается в формировании плотного барьера верхушки корня, носящее название апексификация (apexification). Барьер редко бывает полным, обычно сохраняется сообщение между полостью зуба и периапикальными тканями. Рост корня в длину, наблюдаемый в случае сохранения функциональной активности зоны роста, обозначается термином апексогенез (apexogenesis) (DannenbergJ. L., 1974).

В целях апексификации использовали различные материалы: пасты на основе антисептиков и антибиотиков, окись цинка и метакрезилацетат -камфорный парахлорфенол, трикальцийфосфат, коллагенкальций-фосфатный гель, резорбирующийся трикальцийфосфат, керамику, гидроксид кальция, рекомендовалось даже оставлять канал пустым, а иногда - и нелеченным. В настоящее время предпочтение отдают гидроксиду кальция, замешаному на воде, изотоническом растворе натрия хлорида, иногда - на местном анестетике. Даже при выведении этого материала за верхушку он легко рассасывается.

Механизм действия гидроксида кальция при апексогенезе и апексификации заключается в следующем:

1. Высокощелочная среда (рН около 12 4), поддерживаемая наличием гидроксильных ионов, обеспечивает: прекращение резорбции кости за счет воздействия на остеобласты (нейтрализация молочной кислоты данных клеток); стимуляцию костеобразования путем влияния на активность остеобластов; антибактериальный и лизирующий эффект по отношению к некротическим тканям; при покрытии живой пульпы - формирование коагуляци-онного некроза с последующей дистрофической кальцификацией ее волокон и образованием поверхностного дентинного барьера.

2. Ионы кальция участвуют в реакции костеобразования (однако они не включаются в состав новообразованной ткани), а также в реакции свертывания крови.

3.При соединении с влагой, содержащейся в канале, материал увеличивается в объеме в 2, 5 раза, закупоривая макро- и микроканалы, и, таким образом, обеспечивая их временную изоляцию.

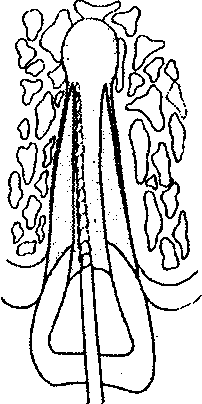

Раскрытие полости производят более широко, чем в сформированных зубах, учитывая ее больший объем, меньшую толщину и плотность стенок. Рабочая длина соответствует длине сформированной части корня. Ирригация канала затруднена из-за его обратного сужения и должна проводиться осторожно. Очищение канала осуществляют путем тщательного промывания и обработки стенок средних размеров файлами (35-50) с затупленным концом (рис. 20).

Рис. 20. Инструментальная обработка корневого канала несформированного постоянного зуба

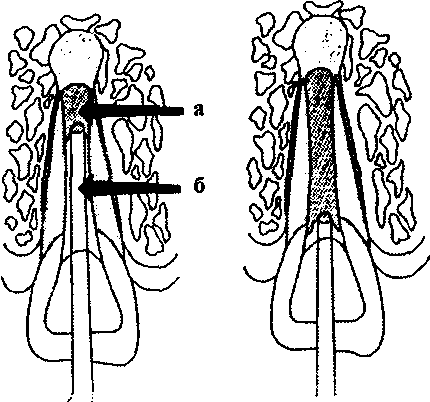

Файлинг может привести к разрушению тонкой стенки канала, поэтому его нужно проводить осторожно. Обтурацию канала осуществляют после его высушивания (бумажными штифтами). Гидроксид кальция можно вносить в канал с помощью плаггера, амальгамтрегера, канало-наполнителя или шприца; при этом ограничитель на игле устанавливают таким образом, чтобы ее кончик находился на расстоянии 2-3 мм от верхушки корня; в процессе введения пасты игла движется по направлению к устью канала (рис. 21).

Рис. 21. Заполнение корневого канала несформированного зуба пастой на основе гидроксида кальция (а) с помощью иглы (б) и шприца

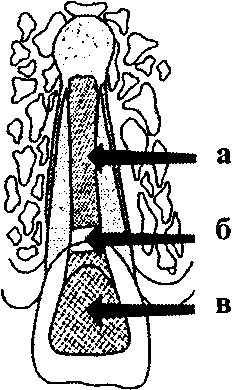

После обтурации на введенную пасту оказывают легкое давление бумажным шариком, который оставляется в устьевой части. Полость в зубе заполняют цинкоксидэвгенольным или стеклоиномерным цементом (рис. 22).

Рис. 22. Полость постоянного несфомированного зуба после заполнения канала пастой на основе гидроксида кальция:

(а) паста на основе гидроксида кальция;

(б) бумажный шарик;

(в) цинкоксидэвгенольный или стеклоиномерный цемент

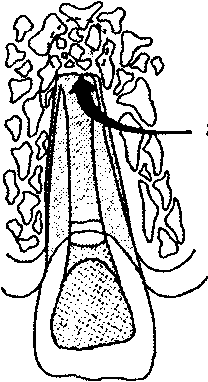

Рис. 23. Постоянный зуб после апексификации:

а - образовавшийся барьер из плотной ткани

Через определенный промежуток времени (в среднем 3-6 месяцев) проводят рентгеноконтроль на предмет образования плотного мостика в апикальной части, и в случае его наличия проверяют его прочность файлом 35: если инструмент легко его пенетрирует, следует повторно ввести гидроксид кальция. Если мостик не определяется на рентгеновском снимке, через 3 мес проводят повторный осмотр. Формирование плотного мостика обычно происходит в течение до одного года (рис. 23). После его образования и приобретения достаточной прочности проводят традиционное обтурирование канала (табл. 3).

Таблица 3.