- •Ocr: Свечников Александр, saranakan@gmail.Com, г. Чита, театр «ЛиК» в.Э. Мейерхольд статьи письма речи беседы

- •Оглавление

- •Из чернового проекта обращения артистов к советскому правительству (Конец 1917 — начало 1918 года)

- •Выступление на театральном совещании в наркомпросе 12 декабря 1918 года

- •План доклада на съезде рабочих, поселян и горцев черноморского округа 26 июня 1920 года

- •I. К постановке «зорь» в первом театре рсфср (1920 г.)

- •II. Выступление на первом понедельнине «зорь» 22 ноября 1920 года

- •Телефонограмма в. И. Ленину

- •Театральные листки.I. О драматургии и культуре театра (1921 г.)

- •Театральные листки.II. Одиночество станиславского (1921 г.)

- •Положение о театре рсфср первом (1921 г.)

- •«Великодушный рогоносец»

- •I. Мейерхольд-луначарскому (Выступление на диспуте 15 мая 1922 г.)

- •II. Как был поставлен «великодушный рогоносец» (1926 г.)

- •Письмо е. Б. Вахтангову

- •Памяти вождя(1922 г.)

- •«Земля дыбом»

- •Из выступления на юбилейном чествовании 2 апреля 1923 года

- •Письмо и телеграммы к. С. Станиславскому

- •I. Выступление на обсуждении спектакля 18 февраля 1924 года

- •II. Вступительное слово перед юбилейным спектаклем 19 января 1934 года

- •II. Письмо а. Я. Головину

- •Малый театр и с. Моисси (1924 г.)

- •Беседа с коллективом театра имени вс. Мейерхольда 7 апреля 1924 года

- •Письмо к. С. Станиславскому

- •«Учитель бубус»

- •I. «учитель бубус» и проблема спектакля на музыке (Доклад, прочитанный 1 января 1925 г.)

- •В. Э. Мейерхольд. 1922 — 1923 гг.

- •II. Игра и предыгра (1925 г.)

- •«Мандат»

- •I. Из ответа на анкету газеты «вечерняя москва» (1925 г.)

- •II. Из выступления в театральной секции российской академии художественных наук 11 мая 1925 года

- •Запись в альбоме к. И. Чуковского

- •«Рычи, китай!» беседа с корреспондентом «вечерней москвы» (1926 г.)

- •Предисловие к книге аркадия аверченко «записки театральной крысы» (1926 г.)

- •Письмо в. В. Маяковскому

- •Письмо к. С. Станиславскому

- •Выступление на торжественном заседании памяти е. Б. Вахтангова 29 ноября 1926 года

- •«Ревизор»

- •II. Беседа с актерами 17 ноября 1925 года

- •III. Замечания на репетициях первого действия 13 февраля и 4 марта 1926 года

- •IV. Из беседы с актерами 15 марта 1926 года

- •V. Доклад о «ревизоре» 24 января 1927 года

- •1. 15 Тезисов к 15 эпизодам.О постановке «ревизора»

- •2. Из стенограммы доклада

- •Афиша первого представления «Мистерии-буфф» (по эскизу в. В. Маяковского). Петроград. 1918 г.

- •Искусство режиссера (Из доклада 14 ноября 1927 г.)

- •Из заключительного слова

- •«Горе уму» (первая сценическая редакция)

- •I. Беседа с участниками спектакля 14 февраля 1928 года

- •III. Письма б. В. Асафьеву

- •I. Телеграмма в. В. Маяковскому

- •II. Новая пьеса маяковского (1928 г.)

- •III. Телеграмма с. С. Прокофьеву

- •IV. Из выступления в клубе имени октябрьской революции 11 января 1929 года

- •V. Выступление в центральном доме влксм красной пресни 12 января 1929 года

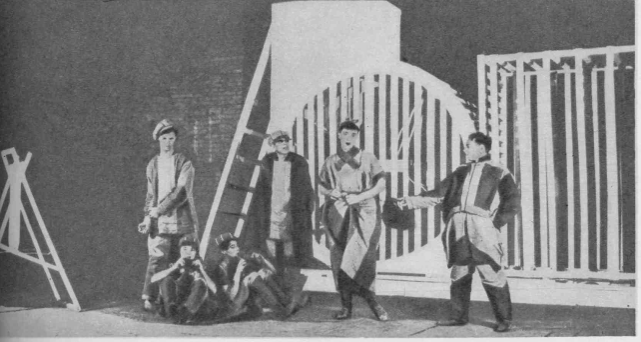

- •«Учитель Бубус» а. М. Файко. Театр имени Вс. Мейерхольда. 1925 г.

- •ГосТим и красная армия (1929 г.)

- •«Командарм 2»

- •I. Из выступления в художественно-политическом совете ГосТиМа 4 марта 1929 года

- •II. Из выступления в художественно-политическом совете ГосТиМа 4 мая 1929 года

- •III. Несколько слов о постановке (1929 г.)

- •Из доклада в большом театре 8 октября 1929 года

- •Реконструкция театра (1929-1930 гг.)

- •Письмо а. Я. Головину

- •I. Выступление в художественно-политическом совете ГосТиМа 23 сентября 1929 года

- •II. Из выступления в клубе первой образцовой типографии 30 октября 1929 года

- •III. О «бане» в. Маяковского (1930 г.)

- •Телеграмма по поводу смерти в. В. Маяковского

- •Выступление на первой всероссийской конференции драматургов 6 октября 1930 года

- •О самой работе драматурга

- •О нашей работе в области ударничества

- •Из выступления на дискуссии «творческая методология театра имени мейерхольда» 25 декабря 1930 года

- •«Последний решительный»

- •II. Из беседы с участниками спектакля 15 января 1931 года

- •III. Из письма в. В. Вишневскому

- •«Список благодеянии»

- •I. Из беседы с коллективом ГосТиМа 26 марта 1931 года

- •II. Из выступления на диспуте 17 июня 1931 года

- •Письмо в. В. Вишневскому

- •Путь актера. Игорь ильинский и проблема амплуа (1933 г.)

- •«Вступление» «вступление» в гостеатре имени вс. Мейерхольда (1933 г.)

- •«Свадьба кречинского» «свадьба кречинского». К сегодняшней премьере в московско-нарвском доме культуры (1933 г.)

- •Юбилей виталия лазаренко (1933 г.)

- •«Маскарад» (вторая сценическая редакция) ревизия, а не реставрация (1933 г.)

- •«Дама с камелиями»

- •III. Письма в. Я. Шебалину

- •Из лекции на театральном семинаре «интуриста» 21 мая 1934 года

- •«Пиковая дама» пушкин и чайковский (1934 г.)

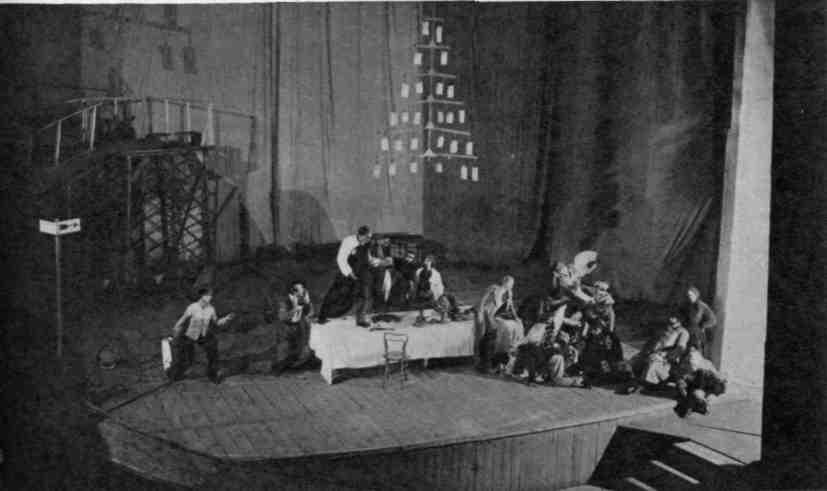

- •«Командарм 2» и. Л. Сельвинского. Государственный театр имени Вс. Мейерхольда. 1929 г.

- •«33 Обморока»

- •II. Моя работа над чеховым (Из доклада 11 мая 1935 г.)

- •«Горе уму» (вторая сценическая редакция)

- •II. Из вступительного слова на обсуждении спектакля 15 февраля 1936 года

- •Мейерхольд против мейерхольдовщины (Из доклада 14 марта 1936 г.)

- •«Свадьба Кречинского» а. В. Сухово-Кобылина. Государственный театр имени Вс. Мейерхольда. 1933 г.

- •Выступление на собрании театральных работников москвы 26 марта 1936 года1

- •I. Слово о маяковском (1933 г.)

- •II. Замечания на репетициях «клопа» (вторая сценическая редакция) 8 — 17 февраля 1936 года

- •Дарственная надпись с. М. Эйзенштейну

- •Письмо д. Д. Шостаковичу

- •«Борис годунов» (неосуществленная постановка)

- •I. Из замечаний на считках 4 апреля — 4 августа 1936 года

- •II. Из замечаний на репетициях

- •16 Ноября — 10 декабря 1936 года (в стенографической записи)

- •П. П. Кончаловский. Портрет в. Э. Мейерхольда. 1938 г.

- •III. Замечания на репетициях

- •I. Пушкин-режиссер (1936 г.)

- •Письмо к. С. Станиславскому

- •Письмо 3. Н. Райх

- •«Маскарад» (третья сценическая редакция)

- •I. Из беседы с исполнителями 27 декабря 1938 года

- •Из выступлений на заседаниях режиссерской секции всероссийского театрального общества (1938 — 1939 гг.)

- •Лекция на курсах режиссеров драматических театров 17 января 1939 года

- •В. Э. Мейерхольд и в. В. Вишневский. 1931

- •Из доклада о репертуарном плане государственного оперного театра имени к. С. Станиславского 4 апреля 1939 года

- •Из заключительного слова

- •Приложения

- •Выступления на заседаниях театрального совета при народном комиссариате по просвещению (1918 г.)

- •Выступление на заседании репертуарной секции театрального отдела наркомпроса 4 апреля 1918 года

- •Выступление перед коллективом театра рсфср первого 31 октября 1920 года

- •Уязвимые места театрального фронта. Лекция 6 декабря 1920 года

- •Выступление на вечере «всевобуч и искусство» 9 декабря 1920 года

- •Доклад на диспуте «нужен ли большой театр?» 10 ноября 1921 года

- •Об истреблении театральных зданий. Доклад 24 декабря 1921 года

- •Актер будущего и биомеханика. Доклад 12 июня 1922 года

- •Доклад о задачах красноармейских драмкружков 13 января 1924 года

- •Из бесед с артистами студии имени евг. Вахтангова. 1924-1926 гг.

- •О парадоксальном подходе в решении образа и сцены

- •О «темпизации»

- •Беседа с молодыми архитекторами 11 апреля 1927 года

- •Доклад о плане постановки пьесы с. М. Третьякова «хочу ребенка»15 декабря 1928 года

- •Вступительное слово к концерту с. С. Прокофьева в радиотеатре 17 ноября 1929 года

- •Беседа со студентами-выпускниками. Июнь 1938 года

- •1. Изучение биографий великих людей

- •2. Путешествия

- •3. Чтение композиционно острой литературы

- •4. Изучение произведений искусств

- •Из выступления на обсуждении фильма «щорс» 3 апреля 1939 года

- •Всеволод эмильевич мейерхольд. Биографическая справка

- •Режиссерские работы в. Э. Мейерхольда1

- •I. Завершенные постановки

- •II. Неосуществленные постановки

- •III. Участие в постановках, подготовленных другими режиссерами

- •Указатель имен1

- •Комментарии

- •Некоторые условные сокращения

- •Приложения

Афиша первого представления «Мистерии-буфф» (по эскизу в. В. Маяковского). Петроград. 1918 г.

«Зори» Э. Верхарна. Седьмая картина. Театр РСФСР Первый. 1920 г.

«Великодушный рогоносец» Ф. Кроммелинка. Спектакль Вольной мастерской Вс. Мейерхольда при Государственных высших театральных мастерских. 1922 г. (фотография 1928 г. — возобновления в Государственном театре имени Вс. Мейерхольда)

«Смерть Тарелкина» А. В. Сухово-Кобылина. Театр ГИТИС. 1922 г. Стоят: Н. П. Охлопков (Качала), Н. В. Сибиряк (Шатала), М. И. Жаров (Брандахлыстова), Д. Н. Орлов (Расплюев)

«Земля дыбом» («Ночь» М. Мартине в переработке С. М. Третьякова). Театр Вс. Мейерхольда. 1923 г.

«Доходное место» А. Н. Островского. Театр Революции. 1923 г.

Третье действие. Юсов — Д. Н. Орлов (в центре)

Чтертое действие. Полина — М. И. Бабанова

«Лес» А. Н. Островского. Театр имени Вс. Мейерхольда. 1924 г.

Афиша юбилейного спектакля

13-й эпизод. Счастливцев — И. В. Ильинский, Несчастливцев — М. Г. Мухин

33-й эпизод

33-й эпизод (финал)

«Д. Е.» («Даешь Европу!») М. Г. Подгаецкого по мотивам романов И. Г. Эренбурга и Б. Келлермана. Театр имени Вс. Мейерхольда. 1924 г. Твайфт — И. В. Ильинский, слуга Твайфта — В. А. Маслацов

145

...Говорят, что Мейерхольд совершил кощунство потому, что он удалил тот смех, по которому все вдруг так стосковались, и в смехе этом упразднил самого Гоголя! Но о каком смехе речь? Если это водевильный, фарсовый, пустой смех, то такого смеха Гоголь никогда не хотел. Это можно проследить по целому ряду его писем.

Мне хочется сказать еще о ряде вещей крайне необходимых.

Самое важное — это относительно Хлестакова. Вот нам сказали, что Хлестаков прежде всего пустейший человек, и этот-то пустейший человек, глуповатый человек попадает в такие условия, что его принимают за ревизора. И отсюда все вытекает. Тот же самый Гоголь в 1846 году (пусть я нахожусь «в плену ночной души Гоголя») пишет Сосницкому следующее: «Эту роль непременно нужно сыграть в виде светского человека comme il faut, вовсе не с желанием сыграть лгуна и щелкопера, но, напротив, с чистосердечным желаньем сыграть роль чином выше своей собственной, но так, чтобы вышло само собою, в итоге всего — и лгунишка, и подляшка, и трусишка, и щелкопер во всех отношениях» и т. д.243. Товарищи, да ведь совершенно же ясно, что здесь есть прямое указание на своеобразный авантюризм.

...Тихонравов удивляется, как это петербургский житель, которому Осип берет билеты в театр, как только заведутся деньги, Хлестаков, не знает, что такое комедия244, и спрашивает: «Комедии? А что это такое комедии?», а потом говорит: «Комедия — это все равно, что артиллерия»245. Конечно, Хлестаков знал, что такое комедия, и наивно думать иначе. Но это место показывает в Хлестакове одну черту, которую никогда в нем не играли, но которую нужно играть. Это принципиальный мистификатор и авантюрист. А если это так, то мы, значит, еще более расширяем пределы возможности осмеять Хлестакова, значит, мы имеем не просто какого-то хвастуна, который только благодаря случаю попал в такое положение.

Теперь, почему у нас получилось так, что вместо захудалого провинциального городишки, вместо какой-то Чухломы, получилась почти что столица? Вот почему. Мы сказали себе: эта вещь написана автором, признание которого мы имеем в ряде совершенно откровенных писем, — в них он прямо говорит: «В сущности, провинциальную жизнь я знаю не так хорошо, мне хочется изобразить то, чем я живу сейчас. Я лучше знаю жизнь столичную» (цитата приблизительна)246. Это он заявлял как раз в тот период, когда писал «Ревизора». Он эту провинциальную жизнь видел сквозь призму столичной жизни. Конечно, в каждом его образе есть отражение петербургского чиновничества того времени. Вот в этом-то и есть вся прелесть и сладость новой трактовки «Ревизора». Это сделать было слишком соблазнительно. Соблазнительно было показать на сцене не захудалый провинциальный городишко, а сделать так, чтобы каждый легко мог подставить тут современные <Гоголю> столичные типы.

146

Гоголь пишет: «Жизнь петербургская ярка перед моими глазами, краски ее живы и резки в моей памяти. Малейшая черта ее...» и т. д. Так 15 мая <1836 года> писал Гоголь. «Воображаю, что же было бы, если бы я взял что-нибудь из петербургской жизни, которая мне больше и лучше теперь знакома, нежели провинциальная», — это 29 апреля 1836 года, — значит, когда он работал над «Ревизором», он весь горел желанием изобразить что-нибудь из петербургской жизни.

Теперь так смутившая некоторых немая сцена. Вот Гоголь пишет Щепкину в 1846 году <24 октября н. ст.>: «Обратите особенное внимание на последнюю сцену. Нужно непременно, чтобы она вышла картинной и даже потрясающей. Городничий должен быть совершенно потерявшимся и вовсе не смешным».

...И вот, товарищи, когда мы развертываем картину, даем действительно немую сцену, о которой мечтал Гоголь, которая действительно имеет своей задачей прежде всего «потрясти», то мы замечаем, что каждый раз, даже несмотря и а то, что мы спектакль кончаем не раньше 12 часов 5 минут247, публика вся остается на местах, вся, как один человек, — и долго еще не начинает аплодировать спектаклю, потому что сама находится в состоянии потрясения. А там — куклы ли в этой немой сцене или не куклы, — позвольте уж нам оставить это в секрете, — какое вам дело?

А нам говорят: «Что же это такое, мистику распустили». Но зачем же создавать из этого какую-то мистику? Говорят: «Раз куклы — значит, мистика» (смех). Я всегда этим людям, которые говорят, что я мистик, которые упрекают меня, что я и этот спектакль сделал мистическим, рассказываю следующий анекдот. Ко мне приходит человек в гости. В моей комнате зажжена лампа под зеленым абажуром, который дает приятный полумрак, а на белой стене висят мои штаны (смех). Этот человек говорит: «Знаете ли, я к вам пришел по делу, но вот у вас лампа горит под зеленым абажуром, а там на стене что-то висит». (Известно что — мои штаны.) (Смех). «Я буду продолжать с вами переговоры только тогда, когда вы снимете это, потому что это похоже на повесившегося человека». (Продолжительный смех. Аплодисменты.) Я спрашиваю вас, кто из нас мистик? Тот, кто повесил штаны? Я думаю, товарищи, что мистик тот, кто эти штаны принял за повесившегося человека (смех). И вот с такими приходится иметь дело!

Или, скажем, — эротика. Я всякие спектакли видал. Я даже имел удовольствие быть в Париже и видеть эту самую эротику в парижских театрах, в «Мулен-Руж» на Монмартре, наконец, я видел спектакли и у нас в СССР. И я не знаю, случайно или же не случайно, но в них были элементы эротики, например в «Лизистрате» в <Музыкальной студии> МХАТ. Ни в одной рецензии их не громили за эротику, а вот когда я поставил «Ревизора» — в нем вдруг находят эротику. Но я совершенно не понимаю: да где

147

же здесь эротика? Это тоже вроде тех самых штанов. Есть тоже, вероятно, люди, которые в любой сцене увидят эротику.

...Так вот, значит, мои три «смертных греха»: мистика, эротика и асоциальность. Ну, конечно, это очень понятно: если не ходят по сцене с красным флагом и не поют «Интернационал», и если нет лозунгов, которыми бы аккомпанировали идущему спектаклю, то говорят: «Ревизор» не революционен. Но это говорят опять-таки люди, которые страдают своеобразным дальтонизмом, которые не умеют без этих флагов увидеть в этой вещи революционной насыщенности.

...Конечно, по своему времени «Ревизор» был насквозь революционной пьесой и сейчас только такой мы и можем ее ставить, изображать и воспринимать.

Вот и все, что я хотел изложить вам в своем докладе. (Аплодисменты.)

148

<О СПЕКТАКЛЕ «ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ»> (1926-1927 гг.)

«Любовь Яровая» в Малом театре — историческая дата в развитии принципов «Театрального Октября». С этим спектаклем можно считать достигнутыми те репертуарные требования программы-минимум, которые выставлялись нами шесть лет тому назад. Теперь они восторжествовали уже на всех сценах нашей столицы. (Порядок такой: Теревсат, Театр Революции, Пролеткульт, Театр им. Евг. Вахтангова, МХАТы I и II, наконец, быв. Корша и теперь Малый.)

Тот факт, что репертуар, связанный с темами современности, захватил такое количество сцен, показывает, что первоначальное требование подлежит развитию и дополнению: необходима качественная квалификация этого репертуара.

Малый театр оказался впереди ряда театров, шедших по заданиям программы «Театрального Октября»; драма Тренева качественно несравненно выше всех пьес, показанных за последние 3 — 4 года в Пролеткульте, Театре Революции и МГСПС.

Для работников революционных театров на очереди вопрос о совершенствовании приемов игры, о повышении квалификации режиссеров. Если театры эти желают оставаться театрами революционными, им необходимо отбросить в сторону приемы старозаветного натурализма, но в то же время не уходить в область абстрактных схем.

149