- •Глава 11

- •Рентгеноанатомия печени

- •Ультразвуковая анатомия печени

- •Нормальная анатомия поджелудочной железы

- •Кт анатомия поджелудочной железы

- •Мрт анатомия поджелудочной железы

- •Нормальная анатомия селезенки

- •Ультразвуковая анатомия селезенки

- •Кт анатомия селезенки

- •Мрт анатомия селезенки

- •Нормальная анатомия желудка

- •Рентгеноанатомия желудка

- •Рентгеноанатомия тонкой кишки

Рентгеноанатомия желудка

У людей всех возрастных групп физиологическая ось желудка имеет определенное направление — сверху вниз, слева направо, сзади наперед. В связи с этим при вертикальном положении пациента свод желудка заполнен газом, в положении пациента на спине газ из свода перемещается в тело, синус и антральный отдел, где при наличии бариевой взвеси возникает картина двойного контрастирования (газ + бариевая взвесь) (рис. 11.28—11.31). При положении пациента на животе газ перемещается в верхние отделы желудка.

Существуют определенные различия между анатомической и рентгенологической номенклатурой желудка, что, несомненно, объясняется особенностями условий, при которых анатомы и рентгенологи проводят его исследование.

При средней степени наполнения желудка, его проксимальные 2/3~У4 располагаются в левой, а оставшаяся часть — в правой половине брюшной полости. Самая верхняя часть желудка — свод вплотную прилежит к левой половине купола диафрагмы и анатомически связан с ней желудочно-диафрагмальной связкой. В своде желудка содержится большее или меньшее количество газа (так называемый газовый пузырь желудка), который поступает из пищевода (рис. 11.32, 11.33). Расстояние между легочной тканью, прилежащей к диафрагме, и внутренней поверхностью свода желудка у взрослых обычно не превышает 10 мм.

Отсутствие четких анатомических ориентиров в желудке привело к появлению нескольких способов его деления на отделы.

Наиболее часто рентгенологами используется следующая номенклатура отделов желудка у взрослых.

272

Горизонтальная линия, проведенная на уровне входа пищевода в желудок, служит границей между сводом и телом желудка. Участок желудка, находящийся вблизи пищевода, и имеющий размер около 30 мм в диаметре, носит название кардии (cardia). Кардия включает в себя две равные части — супракардию (supracardia) и субкардию (subcardia). По медиальному контуру желудка место перехода его вертикальной части в часть, пересекающую позвоночник, именуется углом желудка. Выраженность последнего зависит от формы желудка. При форме в виде рыболовного крючка угол острый, в виде крючка — приближается к прямому, в виде рога — тупой или близок к 180°. Часть желудка, находящаяся между двумя перпендикулярами, опущенными из угла желудка на большую кривизну (один влево, другой вниз), называется синусом. Между сводом и синусом расположено тело желудка (corpus), которое принято дежтъна равные части: верхнюю, среднюю и нижнюю треть.

Часть желудка, следующая за синусом,— антральный отдел (antrum). Его дистальный участок протяженностью до 2,5 см именуется препилорическим отделом (praepylorica). Заканчивается желудок привратником (pylorus). Привратник располагается центрально относительно препилорической части желудка и основания луковицы двенадцатиперстной кишки (см. рис. 11.33).

В рентгеновском изображении контур малой кривизны представляется ровным и четким, контур большой кривизны у взрослых и детей старше 5—7 лет может иметь зубчатость в области тела и синуса, обусловленную выходом на контур поперечно расположенных здесь складок слизистой оболочки.

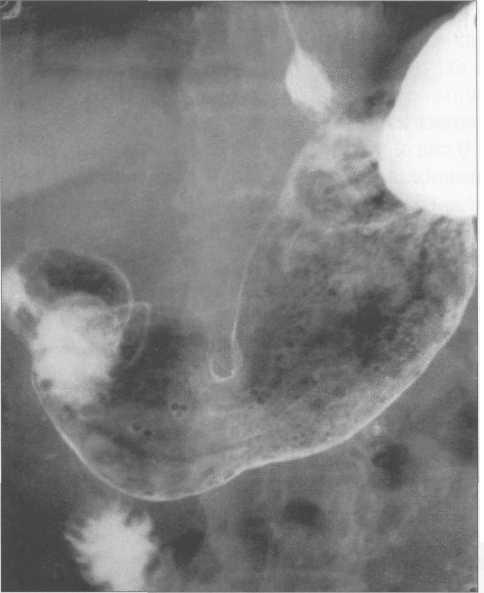

Рис. 11.28. Рентгенограмма желудка в условиях двойного контрастирования с раздуванием.

Рис. 11.29. Рентгенограмма желудка

в условиях пневморельефа в положении больного лежа на спине.

В пилорическом отделе прослеживаются складки.

273

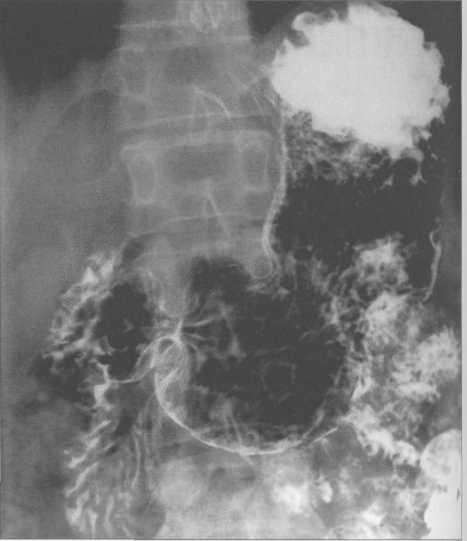

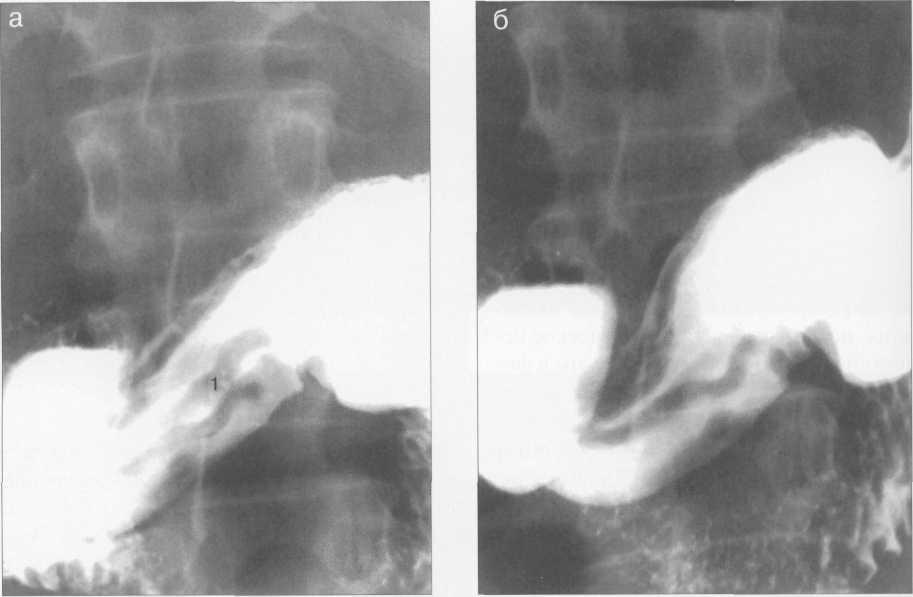

Рис. 11.30. Рентгенограмма сделана в положении больного на спине с поворотом на левый боку.

Воздух заполняет антральный и препилорические отделы желудка и луковицу двенадцатиперстной кишки. Бариевая взвесь располагается в своде и теле

желудка.

У новорожденных и грудных детей отделы желудка дифференцируются недостаточно четко. Поэтому его принято делить на три части: входную, среднюю и выходную. В горизонтальном положении ребенка входная (кардиальная) часть располагается на уровне ThIX_x, выходная (пилорическая) — на уровне ThXII—L,. В вертикальном положении эти отделы смещаются вниз на высоту одного позвонка.

Кардиальный отдел у детей школьного возраста находится на уровне Thx_XI, улюдей зрелого и пожилого возраста — по левому краю ThXI.

Привратник расположен по правому контуру позвоночника на уровне Lin.

Нижняя граница желудка у новорожденных соответствует уровню ThXI]—Lp к концу первого года опускается до LIP ay детей школьного возраста она может располагаться на 20-30 мм ниже линии, соединяющей гребни подвздошных костей.

У пациентов зрелого возраста нижняя граница желудка находится на уровне или на 20— 40 мм выше гребня подвздошной кости. Улюдей пожилого возраста эта граница может располагаться ниже гребня подвздошной кости, что обусловлено гипотонией желудка и ослаблением связочного аппарата. Положение малой кривизны антрального отдела более постоянно, и она проецируется на Ln_ni.

Рис. 11.31. Рентгенограмма желудка в положении больного лежа на спине с небольшим поворотом на левый бок.

Контрастируется луковица двенадцатиперстной кишки и начальные отделы петель.

274

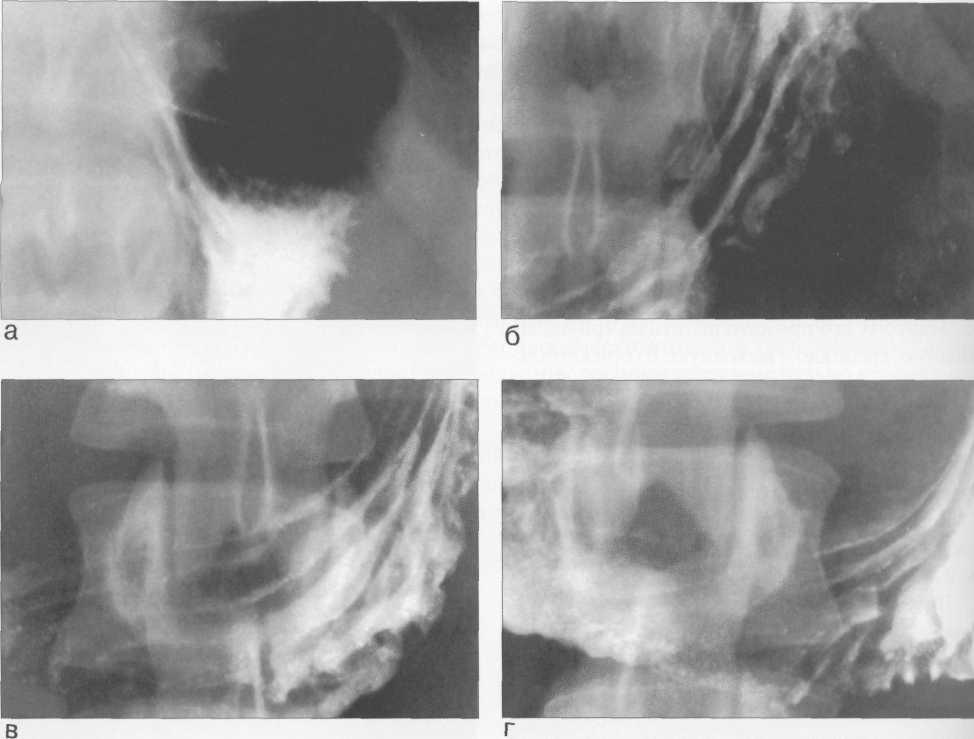

Рис. 11.32. Рентгенограммы рельефа слизистой оболочки желудка.

а — газовый пузырь желудка; б — рельеф слизистой тела; в — рельеф слизистой синуса; г — рельеф слизистой антрального и препилорического отделов.

При горизонтальном положении у новорожденных и грудных детей форма желудка напоминает шар или овоид. Часто встречается желудок с каскадным перегибом, что связано с высоким расположением левой половины диафрагмы и отдавливанием его кверху и кзади раздутой газом толстой кишкой.

Размеры желудка зависят от возраста. Наиболее энергичный рост органа происходит в возрасте 1 года в виде быстрого увеличения размеров большой кривизны и выходного отдела, а к дошкольному и школьному возрасту желудок приобретает сходство с желудком людей зрелого возраста.

У новорожденного длина желудка составляет около 50 мм, ширина — 30 мм; у ребенка 1 года длина — 80—90 мм, ширина — 70—80 мм. У новорожденных длина пилорического канала составляет 2—4 мм, ширина — 5—6 мм, а у взрослых длина — от 5 до 15 мм, ширина просвета — 5 мм. Объем желудка новорожденного составляет 30—35 см3, в возрасте 3 месяцев — 100 см3, к 1 году она увеличивается до 250 см3, к 8 годам — до 1 л, у взрослого человека достигает 1,5-3 л.

275

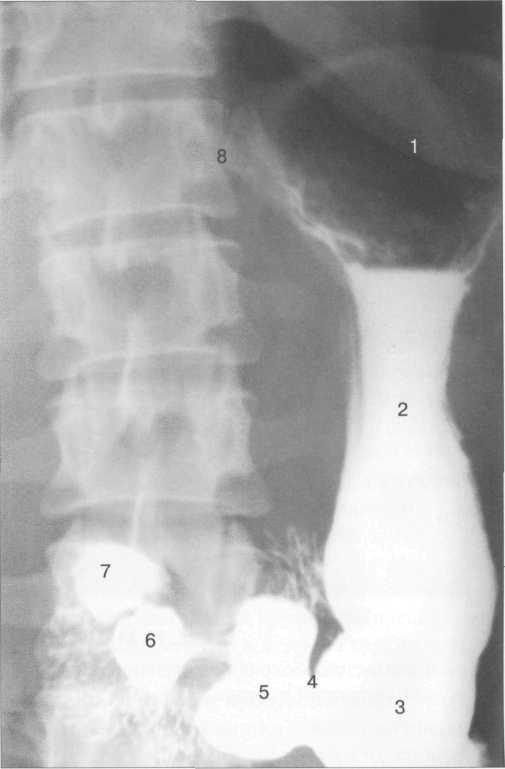

Рис. 11.33. Обзорная рентгенограмма желудка.

1 — свод; 2 — тело; 3 — синус; 4 — угол желудка; 5 — антральный отдел; 6 — препилорический отдел; 7 — луковица; 8 — абдоминальный отдел пищевода.

Форма желудка может меняться в достаточно широких пределах в процессе исследования, поскольку рентгенологическое исследование предполагает изучение его в физиологических условиях. Кроме того, форма желудка зависит от его наполнения, тонуса, положения в брюшной полости, состояния прилежащих органов, конституции, положения, в котором выполняется исследование, внутрибрюшного давления, количества подкожной и мезентериальной жировой клетчатки.

При отсутствии содержимого в желудке его слизистая оболочка собрана в складки, которые образуют так называемый рельеф слизистой оболочки. У детей грудного возраста он определяется лишь в своде. К 6 годам складки слизистой оболочки хорошо развиты и при рентгенологическом исследовании

дают такую же картину, как и у взрослых. У людей пожилого возраста складки атрофируются и при рентгенологическом исследовании быстро исчезают при усилении компрессии.

Рельеф слизистой оболочки имеет некоторыми особенности в зависимости от того, к какому из отделов желудка он принадлежит. Так, в своде желудка складки могут иметь любое расположение: продольное, поперечное, косое, нередко встречается ячеисто-трабекулярный тип строения слизистой оболочки. В теле желудка складки располагаются исключительно продольно (вдоль малой кривизны), кроме тех из них, которые переходят через большую кривизну с одной стенки на другую и имеют поперечное расположение (см. рис. 32, б). Складки слизистой оболочки синуса являются продолжением складок тела желудка и, плавно изгибаясь, переходят в антральный отдел либо веерообразно направляются к контуру синуса (см. рис. 32 в, г). В антральном отделе складки слизистой оболочки могут иметь любое расположение (продольное, косое, поперечное) (см. рис. 11.29; рис. 11.34). Однако обязательным признаком нормальной картины слизистой оболочки антрального отдела является продольное расположение складок, которое можно наблюдать в момент прохождения активной перистальтической волны через антральный отдел. Для каждого отдела желудка характерна и определенная толщина складок слизистой оболочки. Наибольшую толщину имеют складки слизистой свода (до 20 мм), а наименьшую — привратника (1—2 мм), в теле желудка их толщина составляет около 10 мм, в антральном отделе — 5—7 мм. Одним из важ-

Глава

Рис. 11.34. Полутугое наполнение желудка.

Складки слизистой оболочки антрального отдела желудка при дозированной компрессии. 1 — рельеф слизистой желудка.

ных показателей неизмененной слизистой оболочки является ее эластичность. Именно благодаря эластичности слизистая оболочка способна собираться в складки или образовывать гладкую поверхность в зависимости от степени заполнения желудка. На каждой стенке желудка имеется по 4—5 складок слизистой оболочки.

С помощью рентгенологического исследования возможно изучение моторно-эвакуаторной и, в меньшей степени, секреторной функции желудка. Моторно-эвакуаторная функция — сложный рефлекторный акт, регулируемый нервной системой и гуморальными факторами.

Тонус желудка — это способность мышечной оболочки органа обеспечивать его наименьший размер. Рентгенологически о тонусе желудка можно судить по перистоле, конфигурации газового пузыря, форме, размеру, положению желудка.

При отсутствии в желудке содержимого его стенки плотно прилежат друг к другу, за исключением области газового пузыря. При заполнении желудка его стенки плотно охватывают содержимое, препятствуя в большей или меньшей степени его перемещению вниз. Эта способность стенок желудка противостоять поступлению содержимого называется перистолой, а скорость перемещения содержимого — типом развертывания желудка.

Нормотоничный желудок характеризуется округлой формой газового пузыря. Бариевая взвесь, поступив в желудок, располагается под газовым пузырем в виде треугольной тени, вершиной обращенной вниз. По мере наполнения желудка контрастной массой треугольная тень удлиняется постепенно и достигает его нижних отделов. При тугом заполнении желудок имеет обычные размеры и форму, которые соответствуют конституции пациента.

277

При гипертонусе газовый пузырь желудка имеет форму широкого полуовала, под которым накапливается значительное количество контрастной массы вследствие плотного прилегания стенок желудка друг к другу. Бариевая взвесь медленно опускается вниз. Желудок небольших размеров, имеет высокое горизонтальное или косое положение.

При пониженном тонусе газовый пузырь желудка имеет форму овала, расположенного вертикально, желудок развертывается быстро — контрастное вещество без задержки в верхних отделах поступает в дистальные его отделы, подчас образуя горизонтальный уровень. Тело желудка представляется удлиненным, нижний его контур опущен.

Перистальтика желудка — волнообразные движения его стенок, обусловленные ритмичными сокращениями циркулярных мышечных волокон. Она начинается в теле желудка и, не прерываясь, достигает привратника.

Рентгенологически перистальтика характеризуется глубиной, симметричностью, ритмом и продолжительностью.

Глубина перистальтики пропорциональна силе сокращения и зависит от тонуса мышечных волокон: чем выше тонус желудка, тем больше глубина перистальтических волн и выше уровень их появления.

По глубине перистальтику делят на поверхностную, средней глубины, глубокую и сегментирующую. Поверхностная перистальтика приводит к сужению просвета желудка на уровне перистальтической волны на '/4, перистальтика средней глубины — до '/2, глубокая — до 3/4 и сегментирующая перистальтика разделяет желудок на «сегменты».

Ритм перистальтики зависит от равномерности интервалов между соседними перистальтическими волнами. В среднем промежуток между перистальтическими волнами составляет около 20 секунд. Приблизительно такое же время занимает прохождение перистальтической волны от кардиального отдела до привратника. Поэтому одномоментно в желудке можно в норме наблюдать одну-две перистальтические волны.

Эвакуация содержимого желудка является достаточно сложным процессом, в котором принимает участие не только желудок, но и начальные отделы тонкой кишки (двенадцатиперстная кишка, тощая кишка). Желудок, как и другие отделы желудочно-кишечного тракта, способен и изгонять и задерживать содержимое. Основную роль в освобождении желудка от содержимого играют его перистальтика и тонус. Каждая 3—5-я перистальтическая волна приводит к переходу содержимого в двенадцатиперстную кишку. Но это становится возможным лишь после открытия (расслабления) привратника. В свою очередь, функция привратника регулируется рефлексом со стороны слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки.

В норме начало поступления первых порций контрастной массы из желудка в двенадцатиперстную кишку происходит в течение первых пяти минут после создания тугого заполнения желудка. Заканчивается эвакуаторный процесс (при этом в желудке бариевая взвесь сохраняется в незначительном количестве) через 1—3 часа (в среднем 2 часа) от начала эвакуации. В указанные сроки эвакуация протекает ритмично и порционно. В практической работе достаточно объективное представление о темпе эвакуации можно получить и раньше: через 30—40 минут от ее начала около половины контрастной массы покидает желудок.

Секреторная функция желудка рентгенологически изучается лишь приблизительно. В утренние часы натощак в желудке допустимо наличие незначительного количества жидкости, которая определяется после приема бариевой взвеси. При этом жидкость представлена в виде слоя толщиной до 10 мм, расположенного между газовым пузырем желудка и уровнем бариевой взвеси. При значительном количестве жидкости в желудке даже первые порции контрастной массы, поступающие в него, без какой-либо задержки в верхних отделах опускаются вниз. В подобной ситуации оценить тонус желудка на основании изучения перистолы не представ-

т

ляется возможным, поскольку стенки органа не оказывают сопротивления поступающей в него контрастной массе — они раздвинуты жидкостью. Незначительное количество слизи создает картину множественных мелких дефектов наполнения округло-овальной формы с нечеткими контурами на поверхности слизистой оболочки.

Значительное количество содержимого в желудке натощак (жидкость, слизь, скопления пищи) препятствует непосредственному контакту контрастной массы со слизистой оболочкой, что препятствует получению картины складчатого рельефа слизистой оболочки.

НОРМАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ ТОНКОЙ КИШКИ

Тонкая кишка является самой протяженной частью желудочно-кишечного тракта, составляя от 2/3 до 4/5 его длины. Она начинается сразу за желудком и заканчивается у илеоцекального клапана. В состав тонкой кишки входят двенадцатиперстная, тощая и подвздошная кишки. Именно в тонкой кишке происходят основные процессы переваривания пищи и всасывание химических веществ.

Возраст накладывает определенный отпечаток на положение, форму, размеры и внутреннюю структуру тонкой кишки. Длина кишки у новорожденных составляет 1,5—3 м. Особенно интенсивно она растет в первые полгода жизни, а также в периоды с 1 года до 3 лет и с 13 до 16 лет. У взрослых длина тонкой кишки достигает 5—6 м, однако при рентгенологическом исследовании она выглядит короче (за счет тонического сокращения) и обычно ее длина не превышает 4 м.

Двенадцатиперстная кишка (ДПК) является самым начальным отделом тонкой кишки, располагаясь у задней стенки живота на уровне ThxlI—Lni, проксимальная ее часть плотно охватывает головку поджелудочной железы.

ДПК подразделяется на следующие 4 части:

1) верхнюю, состоящую из луковицы и залуковичной части;

2) нисходящую, отделенную от верхней верхним изгибом;

3) горизонтальную (нижнюю) часть, отделенную от нисходящей нижним изгибом;

4) восходящую, заканчивающуюся в области дуоденоеюнального изгиба, где начинается тощая кишка.

У новорожденных ДПК обычно имеет форму буквы О со сглаженными изгибами и целиком располагается в проекции ThXI|—L|L. После того как ребенок начинает вставать и ходить, она приобретает форму, свойственную взрослым. Длина ДПК колеблется в пределах от 75 до 100 мм у новорожденных и от 150 до 300 мм у взрослых. Ширина ее в норме подвержена большим колебаниям: от 5 до 20 мм у детей и от 5 до 40 мм у взрослых.

Луковица ДПК имеет основание, в которое впадает привратник, вершину, две стенки (переднюю и заднюю) и два контура (медиальный и латеральный), где одна стенка соединяется с другой. Переходы между основанием луковицы и ее контурами закруглены и получили название медиального и латерального карманов.

ДПК, за исключением верхней внутрибрюшинной части, расположена забрюшинно и граничит спереди и сверху с желчным пузырем, сзади — с воротной веной, желудочно-двенадца-типерстной артерией и общим желчным протоком, снизу и изнутри — с головкой поджелудочной железы.

К нисходящей части ДПК прилежат: спереди — правая доля печени и брыжейка поперечной ободочной кишки, сзади — правая почка и НПВ, снаружи — восходящая ободочная киш-

27В

ка, изнутри — головка ПЖ. В средней трети этой части кишки на заднемедиальной стенке имеется большой сосочек ДПК, в ампулу которого открываются общий желчный и панкреатический протоки. Выше него может располагаться малый сосочек ДПК, в который открывается добавочный проток ПЖ.

Нижняя горизонтальная часть ДПК пересекается корнем брыжейки тонкой кишки, который иногда рентгенологически отображается в виде полосы просветления, идущей поперек кишки. Задней поверхностью ДПК прикрывает НПВ и аорту. К горизонтальной и восходящей частям кишки сверху прилежат головка и тело ПЖ, а сзади, кроме сосудов, находится большая поясничная мышца.

Стенка ДПК состоит из серозной, мышечной, слизистой оболочек и подслизистой основы, отделенной от слизистой оболочки мышечной пластинкой.

Кровоснабжение ДПК происходит из гастродуоденальной артерии, являющейся ветвью чревной артерии, а также из нижней поджелудочно-дуоденальной артерии, отходящей от верхней брыжеечной артерии. Артерии образуют переднюю и заднюю артериальные дуги, анастомози-руя между собой. Аналогичным образом построена и венозная сеть ДПК, собирающая кровь в воротную вену.

Лимфатические сосуды ДПК отводят лимфу в забрюшинные лимфатические узлы, расположенные в области головки поджелудочной железы.

Иннервация ДПК осуществляется волокнами симпатической системы из верхнего брыжеечного сплетения, солнечного сплетения и парасимпатической системы из правого блуждающего нерва.

Тощая и подвздошная кишки образуют около 14—16 петель, которые находятся внутрибрю-шинно и фиксированы брыжейкой к задней стенке живота. Отчетливой анатомической границы между тощей и подвздошной кишками нет, однако первая из них располагается в основном слева от позвоночника в верхнем квадранте живота, а вторая — справа в нижнем его квадранте. У грудных детей вследствие больших размеров печени, высокого положения слепой кишки петли тонкой кишки располагаются посередине между печенью и поперечной кишкой (сверху) и сигмовидной кишкой и тазовыми органами (снизу).

Проксимальные петли (около 2/5 общей части) относятся к тощей кишке и располагаются в основном горизонтально, а дистальные петли (остальные 3/5) составляют подвздошную кишку и расположены преимущественно вертикально. Ширина тощей кишки в среднем составляет у новорожденных 12 мм, в 8 лет — 21 мм, в 15 лет — 23 мм, у взрослых — до 30 мм. Ширина просвета дистальных петель подвздошной кишки в 1,5—2 раза меньше ширины проксимальных петель тощей кишки.

Дистальная часть подвздошной кишки впадает в слепую кишку с медиальной или заднемедиальной ее стороны по типу «конец в бок», образуя острый угол, открытый книзу. В данном месте складки слизистой оболочки создают илеоцекальный клапан (баугиниеву заслонку), препятствующий забросу содержимого из толстой кишки в тонкую.

Петли тонкой кишки вверху граничат с поперечной кишкой и ее брыжейкой, спереди они покрыты большим сальником, с боков соприкасаются с восходящим и нисходящим отделами ободочной кишки, сзади примыкают к позвоночнику, почкам, мочеточникам, НПВ и брюшной аорте, в малом тазу соседствуют с мочевым пузырем и половыми органами.

Кровоснабжение тощей и подвздошной кишок обеспечивается верхней брыжеечной артерией, отходящей от аорты и расположенной между ПЖ и ДПК. Артерия отдает свои ветви стенкам тонкой кишки, пройдя ее брыжейку. Из тонкой кишки кровь собирается в подслизистое венозное сплетение, откуда поступает в верхнюю брыжеечную вену, а через последнюю — по воротной вене в печень.

Лимфатическая система тонкой кишки представлена капиллярами и сосудами, сопровождающими кровеносные сосуды. Лимфа собирается сначала в лимфатические узлы, расположенные рядом с лимфатическими сосудами, а затем направляется в верхние брыжеечные лимфатические узлы.