- •Глава 11

- •Рентгеноанатомия печени

- •Ультразвуковая анатомия печени

- •Нормальная анатомия поджелудочной железы

- •Кт анатомия поджелудочной железы

- •Мрт анатомия поджелудочной железы

- •Нормальная анатомия селезенки

- •Ультразвуковая анатомия селезенки

- •Кт анатомия селезенки

- •Мрт анатомия селезенки

- •Нормальная анатомия желудка

- •Рентгеноанатомия желудка

- •Рентгеноанатомия тонкой кишки

Рентгеноанатомия тонкой кишки

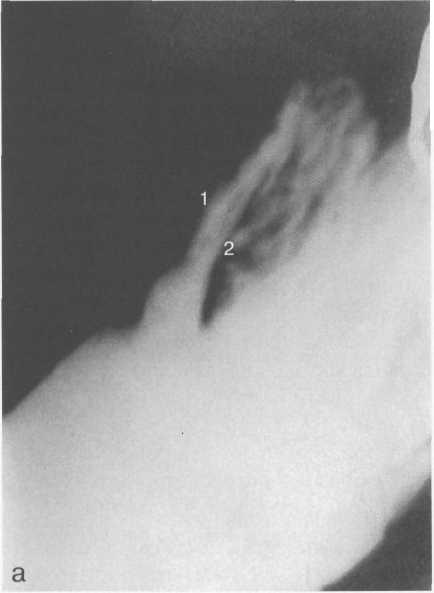

Луковица ДПК при рентгенологическом исследовании представляет собой расширение треугольной или цилиндрической формы. Последняя особенно характерна для детей первого года жизни. Положение луковицы зависит от возраста и конституции обследуемого. У новорожденных ее продольная ось обычно направлена почти сагиттально, поэтому в большинстве случаев луковица видна только при исследовании в правой боковой проекции (рис. 11.35). Луковица ДПК у детей более старшего возраста расположена несколько ближе к фронтальной плоскости и поэтому отчетливо выявляется в правой косой проекции. У взрослых продольная ось луковицы ДПК, как правило, направлена слева направо, снизу вверх и спереди назад.

Петля ДПК неравномерна по ширине. Любая из анатомических частей кишки образована одним или двумя сегментами бочкообразной или цилиндрической формы, причем каждый из них имеет свою продольную ось. Срединная ось отдельных сегментов ДПК образует непрерывную линию, которая обеспечивает индивидуальность формы ДПК у каждого человека. На этом основании принято выделять С-, V- и U-образную форму ДПК. Большое практическое значение имеет оценка сегментов нисходящей части кишки, так как в сегмент с наибольшим диаметром открывается общий желчный проток.

В луковице ДПК рельеф слизистой оболочки образован продольными складками, в залуко-вичной части и верхнем изгибе — косыми извитыми или поперечными (рис. 11.36). В остальных отделах определяются складки трех основных видов: поперечно-извитые, перистые и продольные. Направление складок и их количество в значительной степени обусловлены длиной и формой кишки: циркулярные складки обычно выявляются в С-образной кишке, а косые и извилистые — при других ее формах. Вне зависимости от формы кишки над большим дуоденальным сосочком имеется одна продольная складка, которая обусловлена лежащим вдоль зад-невнутренней стенки кишки общим желчным протоком.

Ширина складок слизистой оболочки в луковице ДПК в среднем составляет 2 мм, в остальных же отделах — 3 мм. В начальных отделах ДПК складки редкие и низкие, ближе к тощей кишке они становятся выше. Направление и размеры складок меняются в процессе функционирования кишки. В момент перистальтических сокращений поперечные складки переходят в продольные, а после прохождения перистальтической волны вновь принимают поперечное положение.

Направление и размер складок слизистой оболочки ДПК влияют на характер ее контуров. В луковице, где складки имеют продольное направление, контуры ровные. В остальных частях ДПК поперечные складки слизистой оболочки образуют по контуру более или менее выраженную зубчатость за счет затекания контрастной массы в межскладчатые промежутки.

В ДПК имеются функциональные сфинктеры, которые играют важную роль в ее двигательной деятельности. Таких сфинктеров три: верхний — бульбодуоденальный, расположенный на границе луковицы и залуковичной части ДПК; средний — сфинктер Капанджи, находящийся в средней трети нисходящей части кишки; нижний — сфинктер Окснера, локализующийся в нижней части кишки.

281

Контуры стенок тощей кишки мелкозубчатые вследствие выхода на контур складок слизистой оболочки. Зубчатость контуров подвздошной кишки выражены слабо, в терминальном отделе она вовсе не выявляется.

Рельеф слизистой оболочки тонкой кишки образован поперечными складками, именуемыми керкринговыми, которые, как правило, раздваиваются по краям кишки, придавая ей характерный перистый вид. Располагаясь перпендикулярно оси кишки, они занимают от '/2 Д° 2/3 ее пе" риметра. В тощей кишке, особенно в проксимальной ее трети, керкринговы складки располагаются густо; в подвздошной кишке они менее выражены и расположены более редко, причем в дистальных отделах складки принимают продольное направление. Кроме постоянных анатомических складок на слизистой оболочке обнаруживаются также непостоянные (физиологические) складки.

У людей пожилого и старческого возраста складки слизистой оболочки нежные вследствие атрофии и ослабления мышечного слоя слизистой оболочки. Перистый рельеф слизистой оболочки отмечается в более дистальных петлях, в том числе и в петлях подвздошной кишки.

Скорость прохождения контрастирующего вещества по тонкой кишке в норме колеблется в широких пределах: от 1,5 до 6 часов у детей в возрасте 1 года, от 0,5 до 8 часов — у детей 9— 10 лет. У взрослых бариевая взвесь начинает поступать в слепую кишку ритмично, отдельными порциями через 3,5—4 часа после ее приема. Эвакуация контрастной массы из тонкой кишки в толстую длится около 7—9 часов.

Рис. 11.35. Рентгенограммы луковицы двенадцатиперстной кишки.

а — в левой косой проекции:

1 — передняя стенка; 2 — задняя стенка; залуковичная часть двенадцатиперстной кишки.

б — в правой косой проекции:

Л — латеральный контур; ЛК — латеральный карман; М — медиальный контур; МК — медиальный карман.

т

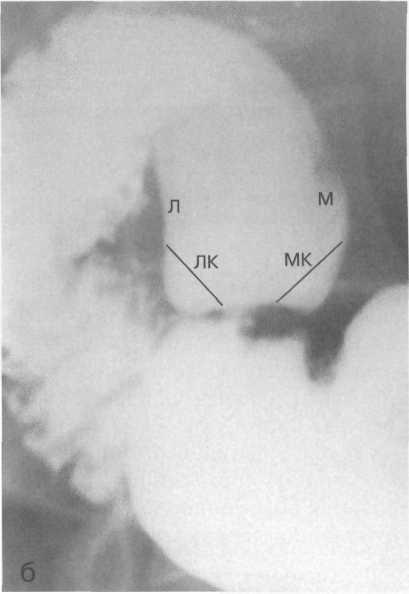

Рис. 11.36. Рентгенограммы рельефа слизистой луковицы двенадцатиперстной кишки

в правом косом положении.

НОРМАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ ТОЛСТОЙ КИШКИ

Толстая кишка является дистальной частью кишечника и состоит из двух основных частей: ободочной, которая в виде обруча охватывает петли тонкой кишки, располагаясь вдоль боковых отделов живота, и прямой. Ободочную кишку принято делить на слепую, восходящую, поперечную, нисходящую и сигмовидную. Место перехода восходящей кишки в поперечную называют правым, а поперечной кишки в нисходящую — левым изгибом толстой кишки.

Ободочная кишка у взрослых и пожилых имеет длину 1,5—1,8 м. Длина кишки зависит от степени ее наполнения, особенно брыжеечных отделов. Выделяют два основных типа ободочной кишки: П-образный и подковообразный. П-образная форма встречается чаще и характеризуется выраженностью правого и левого изгибов. Наблюдается и третий тип — промежуточный, при нем указанные изгибы кишки менее острые; форма ее бывает самой различной.

Стенка толстой кишки состоит из трех слоев (оболочек): слизистого, мышечного и серозного.

Слизистая оболочка образует полулунные и продольные складки. В правой половине кишки (слепой, восходящей и частично в поперечной) полулунные складки располагаются часто, занимают преимущественно поперечное и косое положение. В левой половине кишки количество полулунных складок в дистальном направлении постепенно уменьшается, при этом увеличивается количество продольных складок.

283

Мышечная оболочка состоит из наружного продольного и внутреннего циркулярного слоев. Продольный слой мускулатуры не покрывает стенку кишки по всему периметру, а состоит из трех лент (teniae). Длина лент при их нормальном тоническом состоянии меньше длины самой кишки, вследствие чего по окружности кишки образуются три ряда выпячиваний (гауст-ры), придающих кишке характерный вид.

В толстой кишке имеются анатомические и функциональные сужения, на местах последних утолщения мышечного слоя не выявлено.

Серозная оболочка покрывает отделы толстой кишки неодинаково. Так, восходящий и нисходящий ее отделы располагаются мезоперитонеально, слепая, поперечная и сигмовидная части — интраперитонеально. Интраперитонеально расположенные поперечный и сигмовидный отделы имеют брыжейку, что позволяет им довольно свободно менять свое положение в брюшной полости. Слепая кишка менее подвижна, поскольку, как правило, брыжейки не имеет.

Кровоснабжение толстой кишки осуществляется из верхней и нижней брыжеечных артерий. Верхняя брыжеечная артерия доставляет кровь в слепую, восходящую и правую половину поперечной кишки. Нижняя брыжеечная артерия кровоснабжает левую половину толстой кишки.

От стенок толстой кишки кровь оттекает по верхней и нижней брыжеечным венам, сопровождающим одноименные артерии.

Лимфатическая система толстой кишки отводит лимфу к брыжеечным ободочно-кишечным лимфатическим узлам по сосудам, сопровождающим кровеносные сосуды.

Иннервация толстой кишки обеспечивается симпатическими волокнами, отходящими от верхнего брыжеечного сплетения для правой половины кишки, и нижнего брыжеечного сплетения для левой ее половины. Парасимпатическую иннервацию толстая кишка получает от блуждающего нерва. Кроме того, в стенке кишки имеются ауэрбахово (в мышечном слое) и мейсс-нерово (в подслизистом слое) сплетения.

РЕНТГЕНОАНАТОМИЯ ТОЛСТОЙ КИШКИ

Ободочной кишке новорожденных в рентгенологическом изображении свойственны извилистость, перегибы, иногда наложение одной петли на другую, преобладание левой половины над правой. Переход одного отдела в другой происходит плавно, с несколько сглаженными контурами. Гаустрация определяется не всегда.

У новорожденных слепая кишка чаще имеет конусообразную форму или форму крючка, верхушка которого загнута медиально. Булавовидная форма кишки связана с давлением на нее червеобразного отростка по медиальной стенке. Длина кишки составляет около 20 мм, а диаметр — около 15 мм. Расположена слепая кишка относительно высоко — выше передневерхней ости подвздошной кости на 10—60 мм, и проецируется на уровне L]V_v. Слепая кишка достаточно подвижна, поскольку нередко располагается интраперитонеально.

У взрослых и обследуемых пожилого возраста длина и просвет слепой кишки приблизительно одинаковы и составляют 50—70 мм; в большинстве случаев слепая кишка покрыта брюшиной со всех сторон, реже располагается мезоперитонеально, иногда имеет короткую брыжейку. Расположение слепой кишки зависит от длины восходящей кишки. Наиболее часто слепая кишка располагается в ямке правой подвздошной кости. При короткой восходящей кишке слепая кишка находится выше крыла подвздошной кости, при длинной — спускается в малый таз. На стыке слепой и восходящей кишок на медиальной (реже на медиально-задней) стенке располагается илеоцекальный клапан, над которым начинается восходящая кишка.

284

Восходящая кишка у новорожденных представляет собой короткий, относительно широкий, имеющий перегибы цилиндр. Продольная ось ее направлена снизу вверх и справа налево. Длина кишки около 60 мм, диаметр около 14 мм. Правый изгиб толстой кишки, как правило, располагается на уровне L,_ni.

У взрослых и людей пожилого возраста восходящая кишка имеет длину не более 200 мм, ширину — 40—50 мм. Гаустры слепой и восходящей кишок крупнее и количество их меньше по сравнению с другими отделами ободочной кишки. Восходящая кишка покрыта брюшиной чаще с трех сторон.

У новорожденных поперечная кишка, образует петли и перегибы, имеет три основные формы: дугообразную с выпуклостью, обращенной кверху, дугообразную с выпуклостью, обращенной книзу, горизонтальную. Длина кишки составляет около 195 мм, диаметр около 15 мм. Средняя часть кишки занимает относительно высокое положение, однако ее провисающий отдел может находиться достаточно низко. Поперечная кишка покрыта брюшиной со всех сторон.

У взрослых и пациентов пожилого возраста выделяют три типа поперечной кишки:

а) поперечная кишка короткая, начинается справа и направляется косо влево и несколько кверху, смещаемость ее незначительная;

б) поперечная кишка средней длины: провисает в средней части или у одного из изгибов, достаточно подвижная;

в) поперечная кишка значительно удлинена и складывается в дубликатуры, приобретая различную форму, нередко свисает в большой и даже малый таз.

Длина поперечной кишки в среднем составляет около 500 мм. Правый изгиб толстой кишки проецируется вблизи XII ребра, левый — вблизи X ребра.

Нисходящая кишка у новорожденных более длинная, чем восходящая, направляется сверху вниз и слева направо, делает изгибы. Длина ее около 70 мм, ширина около 14 мм. Переход нисходящей кишки в сигмовидную иногда проецируется на передневерхнюю ость подвздошной кости, чаще — выше этого ориентира приблизительно на 17 мм. Нисходящая кишка покрыта брюшиной с трех сторон.

Нисходящая кишка у взрослых и людей пожилого возраста имеет протяженность 250 мм, просвет — около 30 мм, она располагается мезоперитонеально.

Сигмовидная кишка новорожденных — самый длинный отдел ободочной кишки, образует петли и изгибы, располагается интраперитонеально. Длина ее составляет около 200 мм, диаметр — около 12 мм.

У взрослых сигмовидная кишка начинается на уровне гребня подвздошной кости и в области Sm переходит в прямую кишку. Положение и длина кишки крайне вариабельны, что обусловлено наличием брыжейки различной длины. В среднем длина сигмовидной кишки составляет около 400 мм, диаметр — около 30 мм.

В рентгеновском изображении контуры толстой кишки четкие, с бухтообразными выпячиваниями, равномерно чередующимися с глубокими узкими втяжениями, обусловленными ее гау-страми.

В различных отделах кишки гаустрация имеет свои особенности. Так, в слепой и восходящей ободочной кишках гаустры малочисленны, представлены плоскими выпячиваниями, отграниченными неглубокими втяжениями. В поперечной ободочной кишке гаустры расположены часто, высокие, разделенные глубокими втяжениями. В нисходящей и сигмовидной кишках гаустры менее выражены, различны по размерам и форме. В процессе исследования гаустры могут несколько изменяться, что наиболее характерно для нисходящей и сигмовидной кишок.

После частичного освобождения толстой кишки от контрастной массы появляется возможность изучить ее рельеф слизистой оболочки, изображение которого зависит от многих факторов

285

(фазы пищеварения, тонуса кишки, степени наполнения кровеносных и лимфатических сосудов слизистой оболочки, температуры вводимого контрастирующего вещества и пр.). Неизмененные складки слизистой оболочки создают нежный кружевной рельеф за счет поперечного, косого и продольного расположения складок. При этом в слепой и восходящей кишках складки слизистой оболочки имеют преимущественно поперечное расположение, а в дистальном направлении кишки имеют тенденцию к продольному расположению (сигмовидная кишка).

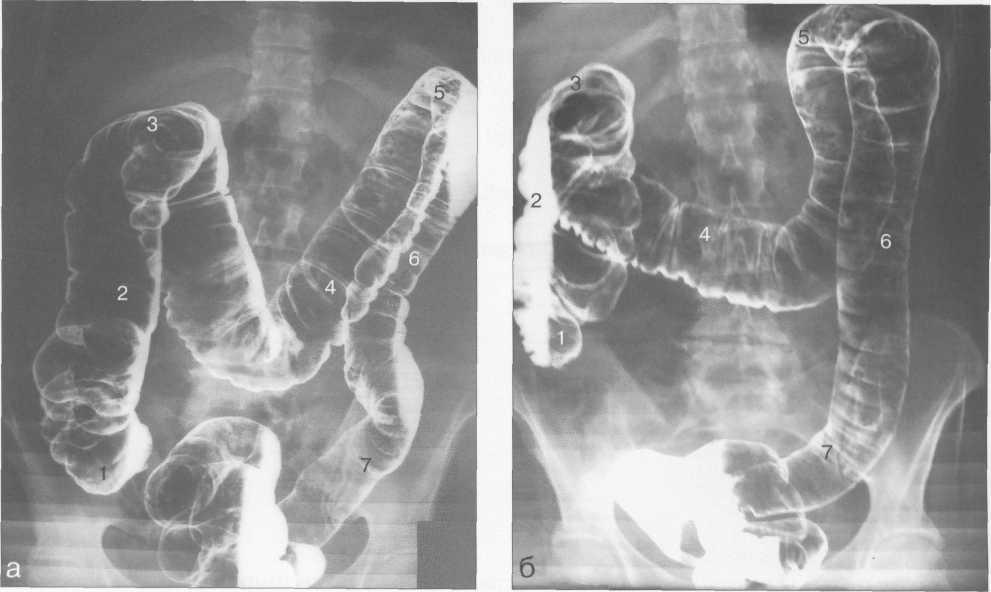

Рис. 11.37. Ирригоскопия. Первично-двойное контрастирование.

а — латерограмма в положении больного лежа на левом боку;

б — латерограмма в положении больного лежа на правом боку; в — рентгенограмма, сделанная в вертикальном положении больного. 1 — слепая кишка; 2 — восходящая ободочная кишка; 3 — печеночный изгиб; 4 — поперечная ободочная кишка; 5 — селезеночный изгиб; 6 — нисходящая ободочная кишка; 7 — сигмовидная кишка.

286

Рис. 11.38. КТ-колоноскопия. ЗБ-изображение поперечной ободочной кишки в норме.

Рис. 11.39. КТ-колоноскопия. ЗБ-изображение нисходящей ободочной кишки в норме.

ЛИТЕРАТУРА

1. Габуния Р.И., Колесникова Е.К. Руководство: Компьютерная томография в клинической диагностике.— М.: Медицина, 1995.— С. 134—170.

2. Демидов В.Н., Тогтель Ю.А., Амосов А.В. Ультразвуковая диагностика в уронефрологии.— М.: Медицина, 1989.— С. 56.

3. Дергачев А. И. Ультразвуковая диагностика заболеваний внутренних органов: Справочное пос.— М.: Изд-во РУДН, 1995.- С. 58.

4. Зубарев А.В., Гажонова В.Е. Диагностический ультразвук. Уронефрология.— М.: ООО «Фирма Стром», 2002.— С. 200.

5. Капустин СВ., Пименов СИ. Ультразвуковое исследование мочевого пузыря, мочеточников, почек.— М: Мелмедкнига, 1998.— С. 215.

6. Кармазановский Г.Г., Вилявин М.Ю., Китаев Н.С. Компьютерная томография печени и желчных путей.— М.: Паганель-Бук, 1997.— С. 315.

7. Кармазановский Г.Г., Гузеева Е.Б., Башкиров И.В. КТ анатомия брюшной полости и малого таза.— М.: Видар, 1999.— С. 96.

8. Кармазановский Г.Г., Гузеева Е.Б., Башкиров И.В. КТ-анатомия органов брюшной полости и малого таза. Учебный атлас на CD.— M.: ВИДАР, 1999.

9. Клиническая рентгеноанатомия / Под ред. Г.Ю.Коваль.— Киев: Здоров'я, 1974.— С. 24.

10. Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике: В 2 тт. / Под ред. В.В.Митько-ва.— Т. 1.— М.: Видар, 1996.- С. 100.

11. Линденбратен Л.Д. Рентгенология печени и желчных путей.— М.: Медицина, 1980.— С. 185.

12. Пыков М.И. Ультразвуковая диагностика заболеваний органов живота у детей: Атлас— М., 1994.- С. 20.

13. Руководство по ультразвуковой диагностике / Под ред. Е.С.Пальмира.— Женева: ВОЗ, 2000.- С. 20.

14. Терновой С.К., Синицын В.Е. Учебный атлас на CD.— M.: ВИДАР, 2000.

15. Тодуа Ф.И., Федоров В.Д., Кузин М.И. Компьютерная томография органов брюшной полости.— М.: Медицина, 1991.— С. 95.

16. Xumpoea A.H. Ультразвуковая диагностика заболеваний мочевого пузыря. Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике / Под ред. В.В.Митькова.— М.: Видар, 1996.— Т. 1.-С. 95.

17. Encyclopaedia of Medical Imaging/Eds. H.Petersson, P.V.Alisson2.— Oslo: ISIS Medical Media, The NICER Institute, 1998.- С 90.

18. Moller T.B., ReifE. CT-und MRT-normalbefunde.— Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 1998.— C. 105

19. Wegener O.U. Whole body Computed Tomography— Berlin: Springer, 1992.— C. 315.