- •1. Краткая орогидрографическая и геолого-геофизическая характеристики района проведения учебной практики

- •1.1 Литология и стратиграфия.

- •2. Электроразведка.

- •2.0. Электроразведочная аппаратура Аппаратура анч-3

- •Основные проверки анч-3

- •Производство наблюдений с аппаратурой анч-3

- •Аппаратура "Теллур"

- •1. При работе напряжение батарей не поднималось выше 200 в.

- •2. При переключении режимов работы блоков управления предварительно выключали тумблер "бат".

- •3. Для уменьшения индуктивности линии ав не оставляли провода, идущие от клемм "ав" к питающим электродам, намотанными на катушках.

- •2.1 Вертикальное электрическое зондирование

- •Полевые наблюдения.

- •Обработка и анализ результатов наблюдений.

- •(Все значения и таблицы приведены в полевом журнале вэз) Описание разреза по профилю 1-1.

- •Описание разреза по профилю 2-2.

- •2.2 Электропрофилирование

- •2.2.1 Дипольное электропрофилирование (дэп)

- •Монтаж установки и производство полевых наблюдений.

- •Обработка и анализ результатов полевых наблюдений в дэп.

- •(Все значения приведены в полевом журнале электропрофилирования)

- •2.2.2 Симметричное электропрофилирование (сэп)

- •Монтаж установки и производство полевых наблюдений.

- •Обработка и анализ результатов полевых наблюдений в сэп.

- •(Все значения и таблицы приведены в полевом журнале электропрофилирования)

- •2.2.3 Комбинированное электропрофилирование (кэп)

- •(Все значения и таблицы приведены в полевом журнале электропрофилирования)

- •2.3. Метод естественного электрического поля (меп)

- •(Все значения и таблицы приведены в полевом журнале)

- •Подготовка аппаратуры и оборудования для производства полевых измерений.

- •Полевые наблюдения.

- •Обработка и анализ полевых материалов.

- •Каротажная станция скс-1

- •Гамма каротаж (гк)

- •Методика и техника проведения гк

- •Каротаж сопротивления

- •Каротаж потенциалов самопроизвольной поляризации

- •Интерпретация материалов гис

- •Заключение

- •4. Сейсморазведка

- •1. Геологическая задача.

- •3. Аппаратура и оборудование

- •3.1. Подготовка вспомогательного оборудования

- •3.2. Подготовка к работе гск и правила работы с ним

- •3.3. Сейсмостанция “Эхо-2”

- •3.3.1. Назначение, устройство и работа станции “Эхо-2”

- •4. Технология отработки профиля

- •5. Оформление и первичная обработка сейсмограмм

- •6. Корреляция волн и поправка за фазу

- •7. Анализ волнового поля

- •8. Построение границ

- •8.1. Построение преломляющей границы приближенным методом t0 (X)

- •9. Резульаы построения графика годографов и посторение преломляющей границы по данным сейсмограмм.

- •Радиометрия

- •Приборы сцинтилляционные геологоразведочные срп-68. Назначение.

- •Технические данные.

- •Устройство и работа радиометра.

- •Указание мер безопасности.

- •Подготовка к работе.

- •Порядок работы. Подготовка к измерениям.

- •Проведение измерений.

7. Анализ волнового поля

Для анализа волнового поля используют сейсмограммы, полученные на максимально длинном взрывном интервале. В нашем случае это должны быть сейсмограммы, полученные на трех стоянках из одного пункта возбуждения. На этих сейсмограммах проводят позиционную и транспозиционную корреляцию волн всех регулярных фаз колебаний. Для корреляции волн в первых вступлениях используют “сильные” записи, для корреляции волн последующих вступлений – “слабые”. Определяют времена фаз и строят фазовые годографы. По годографам оценивают кажущиеся скорости. Далее по значениям кажущихся скоростей и форме сейсмических импульсов выделяют в волновом поле различные волны и присваивают им порядковые номера. Определяют интервал их прослеживания по расстоянию и по временам, число сильных фаз в импульсе, выделяют период (видимую частоту). Оценивают качество, по отношению к первым вступлениям, интенсивности выделенных волн. По соотношению кинематических и динамических признаков делают заключения о природе регулярных волн. Все полученные данные заносят в таблицу, а в тексте отчета делают описание волнового поля (волновой картины).

8. Построение границ

Построение сейсмических границ – определение их формы и глубины залегания – является одним из самых важных этапов интерпретации сейсмических материалов.

Работа проводится в следующей последовательности:

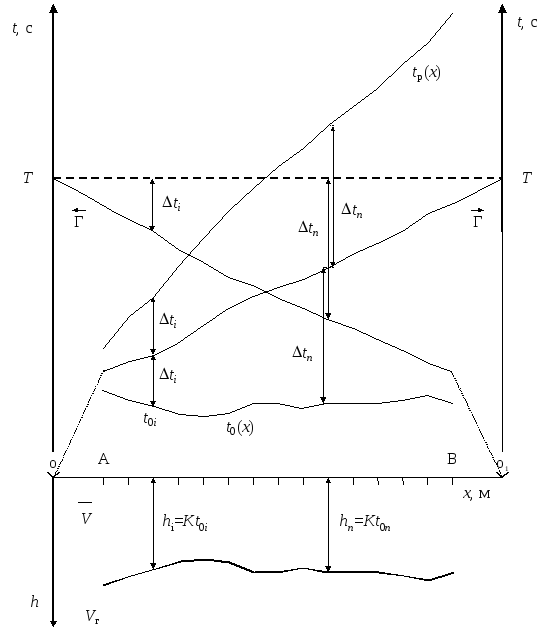

Построение на миллиметровой бумаге пар встречных годографов выделенных границ. Годографы должны быть построены на отдельных графиках (точнее временных разрезах). Масштаб горизонтальный: в 1 см – 10 м; вертикальный: в 1 см – 0,01 с. Как можно видеть на рисунке 4.2, изображающем обобщенную плоскость наблюдения, для построения первой границы можно использовать две пары встречных годографов – пара годографов, соответствующих положению пунктов взрыва на пикетах 30 и 140 и пара от ПВ на пикетах 140 и 195. Для построения второй границы надо использовать пару годографов от ПВ на пикетах 30 и 95.

Построить по методу t0(x) (см. ниже) для каждого годографа соответствующие им границы. Изображения сейсмических границ надо располагать непосредственно под временными разрезами (см. рис. 4.6). Масштаб горизонтальный: в 1 см – 10 м; вертикальный: в 1 см – 5 м. При расчетах использовать следующие значения средних скоростей, полученных по данным сейсмического каротажа, проведенного в скважине, находящейся на территории базы “Веневитиново”(см. табл. 4.1).

Если удастся выделить на сейсмограммах отраженную волну от второй границы, то можно с целью уточнения построить ее и по методу засечек для отраженных волн (см. ниже).

Построить сводный (полный) геологический разрез, для чего перенести на отдельный график по точкам все построенные ранее границы. Сводный разрез надо подписать следующим образом:

8.1. Построение преломляющей границы приближенным методом t0 (X)

Наиболее надежные количественные данные о глубине и форме преломляющих границ можно получить при использовании пары встречных годографов по продольным профилям.

Первоначальный вариант способа t0(x) был предложен Г.А. Гамбурцевым в 1936 г. для построения криволинейных границ. Способ t0(x) характеризуется сравнительно высокой точностью, он очень прост и не требует большой затраты труда.

Для определения положения преломляющей границы используется формула:

h=Kt0,(1)

по которой находят глубину залегания границы в любой точке полезного участка AB профиля (интервала, на котором имеются две встречные ветви увязанных во взаимных точках годографов преломленных волн. В этой формуле:

![]()

![]()

где

![]() и

и![]() –

время по прямому и обратному годографам

в любой точке полезного участка профиля

(рис. 4.6); T – взаимное время;

–

время по прямому и обратному годографам

в любой точке полезного участка профиля

(рис. 4.6); T – взаимное время;![]() –

средняя скорость.

–

средняя скорость.

Для вычисления K необходимо знать среднюю

скорость в покрывающей толще и граничную

скорость Vгв преломляющем слое

(sin I=![]() /Vг).

Средняя скорость может быть определена

по наклону годографа прямой волны (V= x/t) или

по данным сейсмического каротажа.

/Vг).

Средняя скорость может быть определена

по наклону годографа прямой волны (V= x/t) или

по данным сейсмического каротажа.

Граничная скорость вычисляется по наклону разностного годографа, определяемого соотношением

![]() (2)

(2)

Граничная скорость приближенно равна удвоенной кажущейся скорости, определяемой по разностному годографу Vk= x/t.

Vг 2Vp. (3)

Рис. 4.6. Построение преломляющей границы способом t0

Чтобы определить граничную скорость и положение преломляющей границы, используют графический прием построения линий tp(x) и t0(x):

На плоскости годографа проводят горизонтальную прямую взаимного времени Т (при различающихся в пределах случайных ошибок

и

и и

за Т принимают среднее значение.

и

за Т принимают среднее значение.Для точек x1, x2, x3, ..., xn(см. рис. 4.6) внутри полезного участка АВ измерителем снимают разность

между

прямой Т и точками обратного годографа.

Эту разность сразу же откладывают вверх

(для получения линии tp) и вниз

(для линии t0) от соответствующих

точек прямого годографа.

между

прямой Т и точками обратного годографа.

Эту разность сразу же откладывают вверх

(для получения линии tp) и вниз

(для линии t0) от соответствующих

точек прямого годографа.

Снимая значения времени с кривой t0(x) и используя вычисленное значение коэффициента K, по формуле (1) определяют эхо-глубину преломляющей границы. Ее откладывают по вертикали от соответствующих пикетов вниз и проводят через полученные точки осредняющую линию.