- •В. Ф. Миткевич физические основы электротехники

- •Вопрос 1. Может ли физическое явление) протекать вне пространства и времени?

- •Глава I. Магнитный поток.

- •§ 1. Общая характеристика магнитного поля.

- •1) Faraday, Experimental Researches in Electricity, Vol. III.

- •§ 2. Основные определения и соотношения.

- •§ 3.Магнитныйпоток.

- •1) В среде однородной и изотропной линии магнитной индукции совпадают с так называемыми силовыми линиями магнитного поля.

- •§ 4. Принцип непрерывности магнитного потока. Опыты Фарадея.

- •1) Здесь мы имеем, по существу, прообраз дисковой униполярной машины: радиусы диска „режут" магнитные линии, и в них индуктируется электродвижущая сила.

- •§ 5. Анализ опытовФарадея.

- •2) См. Гл. III, § 46. Непрерывность электрического тока.

- •§ 6. Математическая формулировка принципа непрерывности магнитного потока.

- •3) Maxwell, Treatise on Electricity and Magnetism, Vol. II. § 402.

- •§ 7. Формулировка закона электромагнитной индукции.

- •1) Faraday, Experimental Researches in Electricity, Vol. III, § 3115. .... The quantity of electricity, thrown into a current is directly as the amount of curves intersected".

- •§ 8. Вопрос об условиях тождественности фарадеевской и максвелловской формулировок закона электромагнитной индукции.

- •§ 9. Случай изменяемого контура.

- •§ 10. Общий вывод по вопросу о законе электромагнитной

- •§ 11. О преобразованиях магнитного потока.

- •§ 12. Механизм перерезывания магнитных линий проводником.

- •1) Faraday, Experimental Researches in Electricity, Vol. 1, § 238.

- •§ 13. Преобразования магнитного потока в трансформаторе.

- •§ 14. Роль магнитных экранов.

- •§ 15. Проблема бесколлекторной машины постоянного тока.

- •1) Приборы с постоянными магнитами учитывают среднее значение силы тока и поэтому при чисто переменном токе не дают никакого отклонения.

- •§ 16. Магнитная цепь.

- •§ 17. Линейный интеграл магнитной силы.

- •§ 18. Вывод точной формулировки закона магнитной цепи.

- •1) Здесь I — в абсолютных электромагнитных единицах. Для перехода к амперам надо множить на

- •§ 19. Приближенное выражение закона магнитной цепи.

- •1) Всякий проводник является, конечно, телом трех измерений; этим выражением мы подчеркиваем в данном случае лишь значительные по сравнению с длиною поперечные размеры проводника

- •§ 20. Энергия магнитного потока.

- •§ 21. Энергия магнитной линии (единичной трубки магнитной

- •§ 22. Тяжение магнитных линий.

- •1) Подобное „охранное кольцо" мы имеем в абсолютном влектрометре в. Томсона (лорда Кельвина).

- •1) Maxwell, Treatise on Electricity and Magnetism, Vol. II, §§641—645.

- •§ 23. Подъемная сила магнита.

- •§ 24. Отрывной пермеаметр.

- •§ 25. Природа электромагнитной силы.

- •§ 26. Боковой распор магнитных линий.

- •§ 27. Преломление магнитных линий.

- •§ 28. Принцип инерции магнитного потока.

- •§ 29 Общая формулировка принципа инерции магнитного

- •Глава II. Магнитные свойства вещества.

- •§ 30. Роль вещества в магнитном процессе.

- •§ 31. Фиктивность „магнитных масс".

- •1) Faraday, Experimental Researches in Electricity §§ 3313 — 3317.

- •§ 32. Общая характеристика магнитных материалов.

- •§ 33. Магнитный цикл.

- •§ 34. Гистерезисная петля как характеристика магнитного

- •§ 36. Расчет потерь на гистерезис и формула Штейнметца.

- •§ 37. Гипотеза вращающихся элементарных магнитов.

- •§ 38. Магнитное насыщение.

- •§ 39. Влияние сотрясений на магнитные свойства.

- •§ 40. Влияние температурных условий на магнитные свойства вещества.

- •§ 41. Магнитная вязкость.

- •§ 42. Изменение размеров тел при намагничении.

- •§ 43. Гистерезис вращения.

- •§ 44. Некоторые магнитные свойства железа и его сплавов.

- •Глава III Электрическое смещение.

- •§ 45. Общая характеристика электромагнитных процессов.

- •§ 47. Электрическое смещение. Основные положения Максвелла.

- •1) В настоящее время диэлектрическую постоянную принято обозначать через .

- •2) Курсив переводчика.

- •§ 48. Мераэлектрического смещения.

- •§ 49. Ток смещения.

- •§ 50. Теорема Максвелла.

- •§ 51. Природа электрического смещения.

- •§ 52. Поясненияк теореме Максвелла.Выводы изосновной

- •§ 53. Математическая формулировка принципа непрерывности

- •§ 54. Механическая аналогия.

- •§ 55. Непрерывность тока в случае электрической конвекции.

- •§ 56. Сложные примеры непрерывности тока.

- •Глава IV.Электрическое поле.

- •§ 57. Связь электрического поля с электромагнитными процессами. Область электростатики.

- •§ 58. Закон Кулона и вытекающие из него определения и соотношения.

- •§ 59. Электродвижущая сила и разность потенциалов. Закон электродвижущей силы.

- •1) Maxwell, Treatise on Electricity and Magnetism, Vol. I, § 45.

- •§ 60. Электрическая деформация среды.

- •§ 61. Линии смещения.

- •§ 62. Трубка смещения.

- •§ 63. Фарадеевские трубки.

- •§ 64. Фарадеевская трубка и количество электричества, с нею связанное.

- •§ 65. Вторая формулировка теоремы Максвелла.

- •§ 66. Электризация через влияние. Теорема Фарадея.

- •§ 67. Энергия электрического поля.

- •§ 68. Механические проявленияэлектрического поля.

- •§ 69. Преломлениефарадеевских трубок.

- •§ 70. Электроемкость и диэлектрическая постоянная.

- •§ 71. Свойства диэлектриков.

- •1) Maxwell. Treatise on Electricity and Magnetism, Vol. I, § 59 (в конце).

- •Глава V. Природа электрического тока.

- •§ 72 Общие соображения о природе тока.

- •1) Faraday, Experimental Researches in Electricity, § 3303.

- •1) Maxwell, Treatise on El. And Magn., Vol. II, § 572.

- •2) Faraday, Experimental Researches in Electricity, §§ 517, 1642, 3269.

- •§ 73. Движениеэлектричества внутри проводников.

- •2) Maxwell, Treatise on El. And Magn., Vol II, § 569.

- •§ 74. Участие электрического поля в процессе электрического тока.

- •§ 75. Участие магнитного поля в процессе электрическоготока.

- •Глава VI.

- •§ 76. Общие соображения.

- •§77. Ионы.

- •1 J. J. Thomson, Conduction of electricity through gases § 10.

- •§ 78. Ионизирующие агенты.

- •§ 79. Заряд и масса иона.

- •§ 80. Влияние давления газа на характер разряда.

- •§ 81. Различные стадии прохождения тока через газы

- •§ 82. Основные соотношения, характеризующие ток через газы.

- •§ 83. Тихий разряд. Корона.

- •§ 84. Разрывной разряд.

- •§ 85. Вольтова дуга.

- •§ 86. Дуговые выпрямители.

- •§ 87. Различные стадии разряда через газы при малых

- •1) На рис. 145 свечение отмечено черными штрихами.

- •§ 88. Прохождение электрического тока через пустоту.

- •§ 89.Пустотныеэлектронные приборы.

- •§ 90. Заключение.

- •Глава VII.Электродинамика.

- •§ 91. Основные положения Максвелла.

- •1) „Something progressive and not a mere arrangement" (Exp. Res., 283).

- •1) Faraday. Exp. Res., 283.

- •1) Отметим, что именно отсюда берет начало термин самоиндукция, т. Е. Индукция в своем собственном магнитном поле. Переводчик.

- •§ 92. Вторая форма уравнений Лагранжа.

- •1) См., например, и. В. Мещерский, „Теоретическая механика", ч. II.

- •§ 94. Выбор обобщенных координат для электродинамической системы.

- •§ 95. Энергия: пондеро-кинетическая, электрокинетическая и нондеро-электрокинетическая.

- •1) Термин „пондеро-кинетическая" происходит от латинского слова pondus (род. П. Ponderis), обозначающего вес, и, таким образом, указывает на то, что

- •§ 96. Общее обследование сил, действующих в электродинамической системе.

- •1) Ради простоты мы здесь опускаем индексы, указывающие, к кой именно цепи относятся рассматриваемые величины

- •§ 97. Электрокинетическая энергия.

- •§ 98. Электродвижущая сила самоиндукции.

- •§ 99. Коэффициент самоиндукции.

- •§ 100. Электродвижущая сила взаимной индукции.

- •§ 101. Коэффициент взаимной индукции.

- •§ 102. Связь между коффициентами самоиндукциии взаимной

- •§ 103. Общие выражения длямагнитных потоков, сцепляющихся с отдельными контурами системы.

- •§ 104. Общие выражения для электродвижущих сил, индуктируемых в отдельных цепях системы.

- •§ 105. Роль короткозамкнутой вторичной цепи.

- •§ 106. Действующие коэффициенты самоиндукции и взаимной индукции.

- •§ 107. Электромагнитная сила. Общие соображения.

- •1) Как в этой, так и в других приведенных в настоящей параграфе формулировках речь идет о полной магнитной потоке, т. Е. О полном числе сцеплений потока с рассматриваемым контуром.

- •§ 108. Условия возникновения электромагнитной силы.

- •§ 109. Случай сверхпроводящнх контуров.

- •§ 110. Случай контура с током во внешней магнитном поле.

- •§ 111. Основная роль бокового распора и продольного тяжения магнитных линий.

- •§ 112. Случай прямолинейного проводника во внешнем магнитном поле.

- •§ 113. Электромагнитные взаимодействия в асинхронном двигателе.

- •§ 114. Величина и направление электромагнитной силы в случае одного контура с током.

- •1) Pinch — по-английски означает „ущемление".

- •§ 115. Величина и направлениесилы электромагнитного взаимодействия двух контуров с током.

- •§ 116. Случай электромагнитного взаимодействия любого числа

- •§ 117. Электромагнитная сила, действующая на участок проводника с током, расположенный во внешней магнитном поле.

- •Глава VIII.Движениеэлектромагнитной анергии.

- •§ 118. Электромагнитное поле.

- •1) См. Maxwell. Treatise on Electricity and Magnetism, Vol. II §§ 822 и 831 (в отделе — On the hypothesis of Molecular Vortices).

- •§ 119. Основные уравнения электромагнитного поля.

- •§ 120. Общий характер дифференциальных уравнений электромагнитного поля,

- •§ 121. Распространение электромагнитной энергии.

- •§ 123. Опытные данные, подтверждающие теорию Максвелла.

- •§ 124.ОпытыГерца.

- •§ 125. Механизм движения электромагнитной энергии. Вектор

- •§ 126. Распространение тока в металлических массах. Поверхностный аффект.

- •1) Так как, вообще,

- •1) При этом мы меняем порядок дифференцирования, т. Е. Берем сначала производную по у, а затем по t. Как известно, на результат это не влияет.

- •1) P. Kalantaroff. Les equations aux dimensions des grandeurs electriques .Et magnetiques. — Revue Generale de l'Electricite, 1929, t, XXV, № 7, p. 235.

§ 68. Механические проявленияэлектрического поля.

Механические взаимодействия, наблюдаемые в электрическом поле между наэлектризованными телами и формально описываемые при помощи закона Кулона, могут быть объяснены, с точки зрения

216

Фарадея, как результат участия промежуточной среды во всех явлениях, происходящих в электрическом поле. По Фарадею, в диэлектрике, в котором вызвана электрическая деформация, существует тенденция к сокращению вдоль „линий индукции" (мы их называем линиями смещения), „сопровождаемая отталкивательными или рассеивающими силами в поперечном направлении". Пользуясь тем методом описания явлений, который мы применяли в предыдущих параграфах, мы можем сказать, следовательно, что фарадеевские трубки стремятся сократиться и при этом взаимно расталкиваются. Наличием в диэлектрике такого рода сил в полной мере объясняются все те притяжения и отталкивания, которые имеют место в системе наэлектризованных тел. В каждом частном случае, рассматривая схему расположения линий смещения или трубок смещения, не трудно сразу же определить общий характер тех движений, которые могут произойти в системе под действием электрической деформации среды.

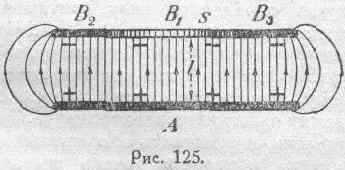

Для того, чтобы рассчитать величину тяжения фарадеевских трубок, остановимся на случае, внешне аналогичном тому, что было принято в § 22 при рассмотрении тяжения магнитных линий. Представим себе две дисковые пластины, А иВ (рис. 125), расположенные параллельно одна другой. Допустим, что эти пластины заряжены равными по абсолютной величине и противоположными по знаку зарядами.

В центральной части промежутка между пластинами электрическое поле будет однородно, другими словами, фарадеевские трубки будут параллельны друг другу, и густота их будет постоянна. С целью получить возможность принимать во внимание только однородное поле, что упрощает все рассуждения, вырежем центральную часть верхнего диска, разделив его таким образом на две части: центральный диск В1 с площадьюsи окружающее его охранное кольцоB2B3. Кольцо это называется охранным ввиду того, что оно принимает на себя все неравномерности электрического поля по краям, где вследствие внутреннего распора в системе фарадеевских трубок они будут искривлены наружу. При этом предполагается, что потенциал частейВ1 иВ2В3 один и тот же, так как они соединены, например, некоторым проводящим гибким проводником. Теперь предположим, что дискА и охранное кольце?В2В3 закреплены неподвижно при помощи каких-либо изолирующих частей, а дискВ1 может перемешаться параллельно самому себе. В таком случае продольное тяжение фарадеевских трубок, заканчивающихся на дискеВ1, будет стремиться сблизить дискиВ1 иА, т. е. уменьшить расстояниеlмежду ними. Допуская, далее, что, благодаря этому, дискВ1, опустился вниз наdl, и рассуждая затем совершенно подобно тому, как это мы сделали в § 22 применительно к рис. 55, мы получим следующее выражение для силы тя-

217

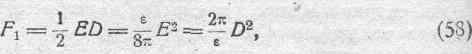

жения f1, рассчитанной на единицу поверхности поперечного сечения фарадеевских трубок:

что в точности совпадает с величиной запаса электрической энергии, отнесенной к единице объема диэлектрика (см. соотношение 36 в § 67).

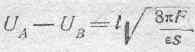

Расположение отдельных частей системы, изображенное на рисунке 125, вполне соответствует тому, что впервые применено было Кельвином (В. Томсоном) в его абсолютном электрометре, позволяющем измерять разность потенциалов без предварительной градуировки этого прибора путем сравнения его с каким-либо эталонным вольтметром. Именно Кельвин ввел охранное кольцо В2В3 для того, чтобы можно было просто рассчитать разность потенциалов междуА иВ по силе притяженияb1 кA. В оригинальных приборах Кельвина дискB1подвешен к одному плечу коромысла весов. Нагружая соответственным образом другое плечо, можно без труда определить силу притяженияВ1 кА при данной разности потенциалов между ними. А. А. Чернышев заключил такого рода систему в специальную камеру, в которую нагнетается воздух или какой-либо иной газ под давлением до 10 —15 атмосфер, благодаря чему значительно затрудняется образование разрядов через газ между пластинами электрометра. Таким образом, А. А. Чернышеву удалось осуществить абсолютный электрометр, позволяющий производить измерения очень высоких напряжений, порядка сотен тысяч вольт. В виде примера приложения данных выше соотношений (58) рассмотрим количественные зависимости, которыми можно пользоваться во время измерений при помощи абсолютного электрометра. Обозначая черезF полную силу тяження вниз дискаb1 со стороны заканчивающихся на нем фарадеевских трубок, можем написать:

![]()

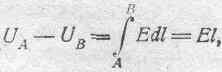

Ввиду однородности поля между А иВ1 имеем:

откуда:

![]()

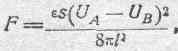

Подставляя это в выражение для F, получаем:

218

на основании чего приходим к следующему окончательному выводу:

Если примем для воздуха =1, что в обычной практике вполне допустимо, то получим упрощенное численное соотношение:

![]()

Выражая F в динах,l— в сантиметрах иs— в квадратных сантиметрах, получим измеряемую разность потенциалов в абсолютных электростатических единицах, которые легко переводятся в вольты, так как каждая такая единица равна 300 вольтам (см. § 58).

Подобное использование представления о продольном тяжении фарадеевских трубок дает возможность и во многих других случаях рассчитать силы механического взаимодействия наэлектризованных частей системы. Это производится особенно просто, когда мы имеем дело с однородным полем, как это было в разобранном случае (рис. 125).

Что касается величины поперечного распора, который имеет место в системе фарадеевских трубок, то Максвелл показал, что для равновесия элементарного объема диэлектрика необходимо, чтобы, кроме тяжений, существующих вдоль линий смещения, имело место еще и давление поперек линий смещения, выражающееся в случае пустоты, а также в случае жидких диэлектриков, совершенно подобно тому, как и продольное тяжение. Таким образом, обозначай через f'1 силу поперечного распора (давления) в системе фарадеевских трубок, рассчитанную на единицу поверхности, мы можем принять для пустоты и жидких диэлектриков:

![]()