- •В. Ф. Миткевич физические основы электротехники

- •Вопрос 1. Может ли физическое явление) протекать вне пространства и времени?

- •Глава I. Магнитный поток.

- •§ 1. Общая характеристика магнитного поля.

- •1) Faraday, Experimental Researches in Electricity, Vol. III.

- •§ 2. Основные определения и соотношения.

- •§ 3.Магнитныйпоток.

- •1) В среде однородной и изотропной линии магнитной индукции совпадают с так называемыми силовыми линиями магнитного поля.

- •§ 4. Принцип непрерывности магнитного потока. Опыты Фарадея.

- •1) Здесь мы имеем, по существу, прообраз дисковой униполярной машины: радиусы диска „режут" магнитные линии, и в них индуктируется электродвижущая сила.

- •§ 5. Анализ опытовФарадея.

- •2) См. Гл. III, § 46. Непрерывность электрического тока.

- •§ 6. Математическая формулировка принципа непрерывности магнитного потока.

- •3) Maxwell, Treatise on Electricity and Magnetism, Vol. II. § 402.

- •§ 7. Формулировка закона электромагнитной индукции.

- •1) Faraday, Experimental Researches in Electricity, Vol. III, § 3115. .... The quantity of electricity, thrown into a current is directly as the amount of curves intersected".

- •§ 8. Вопрос об условиях тождественности фарадеевской и максвелловской формулировок закона электромагнитной индукции.

- •§ 9. Случай изменяемого контура.

- •§ 10. Общий вывод по вопросу о законе электромагнитной

- •§ 11. О преобразованиях магнитного потока.

- •§ 12. Механизм перерезывания магнитных линий проводником.

- •1) Faraday, Experimental Researches in Electricity, Vol. 1, § 238.

- •§ 13. Преобразования магнитного потока в трансформаторе.

- •§ 14. Роль магнитных экранов.

- •§ 15. Проблема бесколлекторной машины постоянного тока.

- •1) Приборы с постоянными магнитами учитывают среднее значение силы тока и поэтому при чисто переменном токе не дают никакого отклонения.

- •§ 16. Магнитная цепь.

- •§ 17. Линейный интеграл магнитной силы.

- •§ 18. Вывод точной формулировки закона магнитной цепи.

- •1) Здесь I — в абсолютных электромагнитных единицах. Для перехода к амперам надо множить на

- •§ 19. Приближенное выражение закона магнитной цепи.

- •1) Всякий проводник является, конечно, телом трех измерений; этим выражением мы подчеркиваем в данном случае лишь значительные по сравнению с длиною поперечные размеры проводника

- •§ 20. Энергия магнитного потока.

- •§ 21. Энергия магнитной линии (единичной трубки магнитной

- •§ 22. Тяжение магнитных линий.

- •1) Подобное „охранное кольцо" мы имеем в абсолютном влектрометре в. Томсона (лорда Кельвина).

- •1) Maxwell, Treatise on Electricity and Magnetism, Vol. II, §§641—645.

- •§ 23. Подъемная сила магнита.

- •§ 24. Отрывной пермеаметр.

- •§ 25. Природа электромагнитной силы.

- •§ 26. Боковой распор магнитных линий.

- •§ 27. Преломление магнитных линий.

- •§ 28. Принцип инерции магнитного потока.

- •§ 29 Общая формулировка принципа инерции магнитного

- •Глава II. Магнитные свойства вещества.

- •§ 30. Роль вещества в магнитном процессе.

- •§ 31. Фиктивность „магнитных масс".

- •1) Faraday, Experimental Researches in Electricity §§ 3313 — 3317.

- •§ 32. Общая характеристика магнитных материалов.

- •§ 33. Магнитный цикл.

- •§ 34. Гистерезисная петля как характеристика магнитного

- •§ 36. Расчет потерь на гистерезис и формула Штейнметца.

- •§ 37. Гипотеза вращающихся элементарных магнитов.

- •§ 38. Магнитное насыщение.

- •§ 39. Влияние сотрясений на магнитные свойства.

- •§ 40. Влияние температурных условий на магнитные свойства вещества.

- •§ 41. Магнитная вязкость.

- •§ 42. Изменение размеров тел при намагничении.

- •§ 43. Гистерезис вращения.

- •§ 44. Некоторые магнитные свойства железа и его сплавов.

- •Глава III Электрическое смещение.

- •§ 45. Общая характеристика электромагнитных процессов.

- •§ 47. Электрическое смещение. Основные положения Максвелла.

- •1) В настоящее время диэлектрическую постоянную принято обозначать через .

- •2) Курсив переводчика.

- •§ 48. Мераэлектрического смещения.

- •§ 49. Ток смещения.

- •§ 50. Теорема Максвелла.

- •§ 51. Природа электрического смещения.

- •§ 52. Поясненияк теореме Максвелла.Выводы изосновной

- •§ 53. Математическая формулировка принципа непрерывности

- •§ 54. Механическая аналогия.

- •§ 55. Непрерывность тока в случае электрической конвекции.

- •§ 56. Сложные примеры непрерывности тока.

- •Глава IV.Электрическое поле.

- •§ 57. Связь электрического поля с электромагнитными процессами. Область электростатики.

- •§ 58. Закон Кулона и вытекающие из него определения и соотношения.

- •§ 59. Электродвижущая сила и разность потенциалов. Закон электродвижущей силы.

- •1) Maxwell, Treatise on Electricity and Magnetism, Vol. I, § 45.

- •§ 60. Электрическая деформация среды.

- •§ 61. Линии смещения.

- •§ 62. Трубка смещения.

- •§ 63. Фарадеевские трубки.

- •§ 64. Фарадеевская трубка и количество электричества, с нею связанное.

- •§ 65. Вторая формулировка теоремы Максвелла.

- •§ 66. Электризация через влияние. Теорема Фарадея.

- •§ 67. Энергия электрического поля.

- •§ 68. Механические проявленияэлектрического поля.

- •§ 69. Преломлениефарадеевских трубок.

- •§ 70. Электроемкость и диэлектрическая постоянная.

- •§ 71. Свойства диэлектриков.

- •1) Maxwell. Treatise on Electricity and Magnetism, Vol. I, § 59 (в конце).

- •Глава V. Природа электрического тока.

- •§ 72 Общие соображения о природе тока.

- •1) Faraday, Experimental Researches in Electricity, § 3303.

- •1) Maxwell, Treatise on El. And Magn., Vol. II, § 572.

- •2) Faraday, Experimental Researches in Electricity, §§ 517, 1642, 3269.

- •§ 73. Движениеэлектричества внутри проводников.

- •2) Maxwell, Treatise on El. And Magn., Vol II, § 569.

- •§ 74. Участие электрического поля в процессе электрического тока.

- •§ 75. Участие магнитного поля в процессе электрическоготока.

- •Глава VI.

- •§ 76. Общие соображения.

- •§77. Ионы.

- •1 J. J. Thomson, Conduction of electricity through gases § 10.

- •§ 78. Ионизирующие агенты.

- •§ 79. Заряд и масса иона.

- •§ 80. Влияние давления газа на характер разряда.

- •§ 81. Различные стадии прохождения тока через газы

- •§ 82. Основные соотношения, характеризующие ток через газы.

- •§ 83. Тихий разряд. Корона.

- •§ 84. Разрывной разряд.

- •§ 85. Вольтова дуга.

- •§ 86. Дуговые выпрямители.

- •§ 87. Различные стадии разряда через газы при малых

- •1) На рис. 145 свечение отмечено черными штрихами.

- •§ 88. Прохождение электрического тока через пустоту.

- •§ 89.Пустотныеэлектронные приборы.

- •§ 90. Заключение.

- •Глава VII.Электродинамика.

- •§ 91. Основные положения Максвелла.

- •1) „Something progressive and not a mere arrangement" (Exp. Res., 283).

- •1) Faraday. Exp. Res., 283.

- •1) Отметим, что именно отсюда берет начало термин самоиндукция, т. Е. Индукция в своем собственном магнитном поле. Переводчик.

- •§ 92. Вторая форма уравнений Лагранжа.

- •1) См., например, и. В. Мещерский, „Теоретическая механика", ч. II.

- •§ 94. Выбор обобщенных координат для электродинамической системы.

- •§ 95. Энергия: пондеро-кинетическая, электрокинетическая и нондеро-электрокинетическая.

- •1) Термин „пондеро-кинетическая" происходит от латинского слова pondus (род. П. Ponderis), обозначающего вес, и, таким образом, указывает на то, что

- •§ 96. Общее обследование сил, действующих в электродинамической системе.

- •1) Ради простоты мы здесь опускаем индексы, указывающие, к кой именно цепи относятся рассматриваемые величины

- •§ 97. Электрокинетическая энергия.

- •§ 98. Электродвижущая сила самоиндукции.

- •§ 99. Коэффициент самоиндукции.

- •§ 100. Электродвижущая сила взаимной индукции.

- •§ 101. Коэффициент взаимной индукции.

- •§ 102. Связь между коффициентами самоиндукциии взаимной

- •§ 103. Общие выражения длямагнитных потоков, сцепляющихся с отдельными контурами системы.

- •§ 104. Общие выражения для электродвижущих сил, индуктируемых в отдельных цепях системы.

- •§ 105. Роль короткозамкнутой вторичной цепи.

- •§ 106. Действующие коэффициенты самоиндукции и взаимной индукции.

- •§ 107. Электромагнитная сила. Общие соображения.

- •1) Как в этой, так и в других приведенных в настоящей параграфе формулировках речь идет о полной магнитной потоке, т. Е. О полном числе сцеплений потока с рассматриваемым контуром.

- •§ 108. Условия возникновения электромагнитной силы.

- •§ 109. Случай сверхпроводящнх контуров.

- •§ 110. Случай контура с током во внешней магнитном поле.

- •§ 111. Основная роль бокового распора и продольного тяжения магнитных линий.

- •§ 112. Случай прямолинейного проводника во внешнем магнитном поле.

- •§ 113. Электромагнитные взаимодействия в асинхронном двигателе.

- •§ 114. Величина и направление электромагнитной силы в случае одного контура с током.

- •1) Pinch — по-английски означает „ущемление".

- •§ 115. Величина и направлениесилы электромагнитного взаимодействия двух контуров с током.

- •§ 116. Случай электромагнитного взаимодействия любого числа

- •§ 117. Электромагнитная сила, действующая на участок проводника с током, расположенный во внешней магнитном поле.

- •Глава VIII.Движениеэлектромагнитной анергии.

- •§ 118. Электромагнитное поле.

- •1) См. Maxwell. Treatise on Electricity and Magnetism, Vol. II §§ 822 и 831 (в отделе — On the hypothesis of Molecular Vortices).

- •§ 119. Основные уравнения электромагнитного поля.

- •§ 120. Общий характер дифференциальных уравнений электромагнитного поля,

- •§ 121. Распространение электромагнитной энергии.

- •§ 123. Опытные данные, подтверждающие теорию Максвелла.

- •§ 124.ОпытыГерца.

- •§ 125. Механизм движения электромагнитной энергии. Вектор

- •§ 126. Распространение тока в металлических массах. Поверхностный аффект.

- •1) Так как, вообще,

- •1) При этом мы меняем порядок дифференцирования, т. Е. Берем сначала производную по у, а затем по t. Как известно, на результат это не влияет.

- •1) P. Kalantaroff. Les equations aux dimensions des grandeurs electriques .Et magnetiques. — Revue Generale de l'Electricite, 1929, t, XXV, № 7, p. 235.

§ 58. Закон Кулона и вытекающие из него определения и соотношения.

В настоящем параграфе мы даем краткую сводку основных определений и соотношений, относящихся к электрическому полю я вытекающих из закона Кулона. В первую очередь, конечно, напомним формулировку этого исходного закона.

а) Закон Кулона. Сила механического взаимодействия между двумя количествами электричества,q1 иq2, находящимися в двух точках на расстоянииr одно от другого, в любой однородной среде, направлена вдоль прямой, соединяющей эти точки, и выражается следующим образом:

![]()

где kесть коэффициент пропорциональности, зависящий от выбора единиц и от свойств среды.

В абсолютной электростатической системе единиц принимают для пустоты kчисленно равным единице.

В таком случае закон Кулона для пустоты численно принимает следующий вид:

![]()

192

Для всякой однородной и изотропной среды, как показывает опыт,

k=1/,

где есть диэлектрическая постоянная среды. Изакон Кулона для однородной и изотропной среды выражается таким образом:

![]()

Ясно, что диэлектрическая постоянная пустоты, обозначаемая специальным символом 0, в абсолютной электростатической системе единиц принимается равной единице, т. е. мы имеем:

0=1.

Точная

же формулировка закона Кулона для случая

пустоты получает следующий вид:

![]()

б) Единица количества электричества. Обращаясь к формулировке закона Кулона для пустоты и полагая:

q1=q2=q,f=1,r=1, а также принимая во внимание соотношение:

0=1,

получаем:

q=1,

т. е. за единицу количества электричества в абсолютной электростатической системе единиц принимается такое количество электричества, которое в пустоте взаимодействует с силою, равною одной дине, с другим таким же количеством, расположенным на расстоянии одного сантиметра от первого.

Абсолютная электростатическая единица количества электричества связана следующим образом с абсолютной электромагнитной единицей и с практической электромагнитной единицей количества электричества, т. е. с кулоном:

1 абс. эл.-магн. ед. кол. электр.=3•1010абс. эл.-стат. ед. кол. электр.

1 кулон=3•109абс. эл.-стат. ед. кол. электр.

Количество электричества, или электрический заряд, представляет собою некоторую физическую сущность, с которою мы в действительности встречаемся на опыте. Если это сравнить с тем, что говорилось выше (§ 31) о магнитных массах, то станет достаточно ясно, что необходимо относиться с известной осторожностью к тем формальным сближениям между электрическим и магнитным полями, которые являются результатом применения в обоих случаях закона Кулона, как исходного положения. Хотя с формальной стороны

193

есть много общего между электрическим полем и полем магнитным и хотя они по природе своей теснейшим образом связаны основным электромагнитным процессом, тем не менее это—различные стороны основного процесса. Мы пользуемся при формальном описании этих полей аналогичными определениями и понятиями. Не следует забывать, что физическое содержание этих понятий в обоих случаях совершенно различно.

в) Электрическая сила илинапряженность электрическою поля (Е). Рассмотрим электрическое поле в пустоте. Если / есть механическая сила, действующая на количество положительного электричестваq, помещенное в некоторой точке, то электрическая сила в данной точке определяется по величине и направлению следующим соотношением:

E=f/q,

причем предполагается, что помещение заряда q в данной точке не изменяет общего распределения электрических зарядов в системе. Таким образом, можно сказать, что электрическая сила в некоторой точке измеряется механической силой, которую испытывала бы в этом месте единица положительного электричества. Электрическая сила есть вектор.

Все оговорки, сделанные в пункте в параграфа 2 относительно определения магнитной силы, в полной мере сохраняют свое значение и при определении электрической силы с соответствующей, конечно, заменой магнитных величин электрическими.

г) Силовыми линиями электрического поля называются такие линии, все элементы которых совпадают по направлению с векторами электрической силы в тех точках поля, где эти элементы расположены.

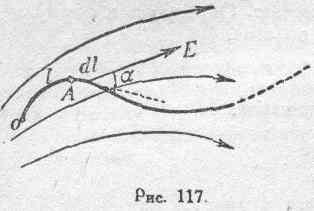

д) Электрический потенциал (U). Рассмотрим некоторую точкуA, расположенную в электрическом поле (рис. 117).

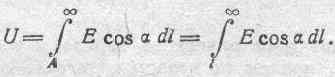

Пусть произвольная линия ОА продолжается от точкиА в бесконечность. Возьмем линейный интеграл электрической силыЕ от точкиА вдоль этой линии до бесконечности:

Здесь а есть угол между направлением элементарного перемещения dl и векторомЕ. Подинтегральная величинаEcosdl численно равна работе перемещения единицы положительного электричества вдоль путиdl, а весь интеграл представляет собою работу, совершаемую силами электрического поля при перемещении единицы положительного электричества(q=+1) по данному пути из

194

точки А в бесконечность. Величина этого интеграла, вообще говоря, может зависеть от выбора пути перехода из точкиА в бесконечность. Так бывает, между прочим, всегда, когда в пространстве, в котором мы рассматриваем данное электрическое поле, происходит электромагнитный процесс, связанный, например, с изменениями магнитного поля и с движением магнитных линий (см. § 59). Есть, однако, случаи, когда никаких явных электромагнитных процессов в поле не наблюдается, и все происходит так, как будто бы электрическое поле обусловлено только наличием электрических зарядов, так или иначе распределенных в системе. Такие случаи характеризуются независимостью величины линейного интеграла электрической силы от пути перехода. Поле, в котором соблюдается подобное условие, обычно именно и называетсяэлектростатическим. Итак, в электростатическом поле величина интеграла

имеет для каждой точки поля вполне определенное

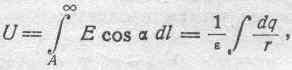

значение. Это значение линейного интеграла электрической силы является мерой напряженности электрического состояния в точке А и называетсяэлектрическим потенциалом точкиА. Его обычно обозначают знакомU. Таким образом, можем написать:

Как известно, в электростатическом поле потенциал любой точки может быть также вычислен в зависимости от распределения электрических зарядов в системе. Именно, в среде однородной и изотропной

где dq есть элемент электрического заряда иr — расстояние его от данной точкиА, причем во втором интеграле операция интегрирования распространена на все электрические заряды, с которыми связано рассматриваемое электрическое поле.

Единица потенциала в абсолютной электростатической системе не имеет специального названия. Практическая электромагнитная единица потенциала называется вольтом. Связь между ними выражается следующим соотношением:

1 вольт =1/300 абс. эл.-стат. единицы потенциала.

Электрический потенциал, вообще говоря, различен для различных точек поля и является функцией геометрических координат точки, т. е. U=f(x, у, z).

Эту функцию обычно называют потенциальной функцией, и электрический потенциал некоторой точки можно в таком случае определите как значение потенциальной функции в данной точке.

195

Кроме электростатического поля, есть еще и другие случаи, когда линейный интеграл электрической силы можно считать не зависящим от выбора линии интегрирования, при соблюдении, однако, некоторых специальных условий, которые должны быть особо оговорены. И в этих случаях можно еще пользоваться представлением об электрическом потенциале, как о некоторой определенной физической величине (см. § 59).

При изложении дальнейших пунктов настоящего параграфа мы будем иметь в виду всякое вообще электрическое поле, в пределах которого представление об однозначном электрическом потенциале сохраняет физический смысл.

е) Поверхности уровня илиравнопотенциальные поверхности. Приравняем потенциальную функцию к какой-либо постоянной величине, т. е. положим:

U=(x, у, z)=const. (36)

Мы пришли, таким образом, к уравнению некоторой поверхности, все точки которой имеют один и тот же потенциал. Это и есть поверхность уровня, или равнопотенциальная поверхность. Придавая потенциалу U различные частные значения, например 1, 2, 3 или 100, 200, 300 и т. д. вольт, можно получить целый ряд поверхностей уровня, расположение которых характеризует электрическое поле в той же мере, как и система силовых линий. О связи поверхностей уровня с силовыми линиями см. следующий пункт„ж".

ж) Градиент, потенциала. Рассмотрим некоторый путь перехода от точкиА в бесконечность (рис. 117). Допустим, что положение точкиА на этом пути определяется расстояниемlот начальной .точкиО. В таком случае можем написать:

Взяв частную производную от обеих частей этого равенства но нижнему пределу, получаем:

![]()

или

![]()

Это означает, что составляющая электрической силы в данной точке по какому-либо направлению равняется взятой с обратным знаком производной потенциала по этому направлению. Так как направление lбыло избрано совершенно произвольно, то, обозначая

196

через Ех, Еу иЕz составляющие электрической силыЕ вдоль координатных осей, можем, следовательно, написать:

Если направление l изберем вдоль вектораЕ, то будем иметь:

cos=1,

и соотношение (37) обращается в следующее:

![]()

Очевидно, в последнем случае мы имеем наибольшее возможное

значение дU/дl. знак минус показывает, что положительное направление вектораЕ есть то, в котором потенциал уменьшается.

Если направление lизбрать перпендикулярно векторуЕ, т. е. положить:=90º, то получим:

![]()

откуда получаем:

U=const

Отсюда следует, что, избрав направление l,перпендикулярное векторуЕ, мы перемещаемся вдоль поверхности уровня. Таким образом, приходим к заключению, что поверхности уровня нормальны по отношению к силовым линиям. И обратно, в каждой точке электрического поля электрическая силаЕ нормальна к поверхности уровня, проходящей через эту точку.

На основании всего изложенного, избирая за направление lнаправление вдоль нормали к поверхности уровня в данной точке, можем написать:

![]()

т. е. электрическая сила в данной точке равна взятой с обратным знаком производной потенциала по нормали к поверхности уровня в этой же точке.

Величину дU/дn, т. е. наибольшее значение возрастания потенциала,

рассчитанное на единицу перемещения, называют градиентом потенциала и обозначают символомgradU. Таким образом,

![]()

197

Градиент потенциала есть вектор, направленный в сторону возрастания потенциала. Практически градиент потенциала выражают л вольтах на сантиметр.

Из сопоставления (39) и (40) получаем:

Е=-gradU. (41)

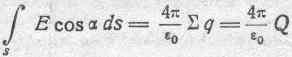

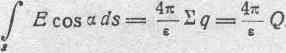

з) Теорема Гаусса. Выведенная в глазеIтеорема Гаусса для магнитного поля формально может быть распространена и на электрическое поле (см. примечание стр. 45). На основании указанного можем написатьдля случая пустоты:

и для случая однородной и изотропной среды вообще:

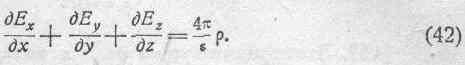

и) Теорема Пуассона. Допустим, что в однородной и изотропной среде с диэлектрической постояннойраспределено электричество с объемною плотностью, являющеюся функцией геометрических координатх, у, z. Рассмотрим теперь элементарный объемdxdydz и приложим к нему теорему Гаусса. Левую часть соотношения, изображающего эту теорему, можно представить состоящею из шести слагаемых, соответственно шести граням параллелепипедаdxdydz. Интересующие нас площадки будут равныdydz каждая, Если составляющая электрической силыЕ вдоль осих-ов для всех точек одной из двух площадок естьЕх, то можно положить для этой площадки:

Ecos=-Ех.

В таком случае для другой площадки необходимо принять:

![]()

и часть интеграла:

соответствующая рассматриваемым двум площадкам, получит следующий вид:

![]()

Подобным же образом найдем две другие суммы для двух остальных пар граней:

![]()

и

![]()

198

На основании этого, пользуясь теоремой Гаусса, можем написать:

Отсюда получим:

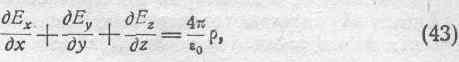

Полагая =0(для случая пустоты), приводим выражение (42) к виду:

что собственно и составляет теорему Пуассона.

Принимая во внимание соотношение (38) пункта „ж" настоящего параграфа, можем ввести следующие преобразования:

н соотношения (42) и (43) принимают следующий вид:

Сумму вторых производных какой-либо функции по трем переменным х, у, zпринято обозначать знаком А. Тогда соотношения (42') и (43') можно представить так:

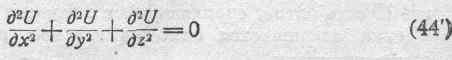

к) Теорема Лапласа. Во всех точках пространства, где объемная плотность электричества равна нулю, имеет место следующее соотношение:

которое, как это явствует из предыдущего, может быть представлено еще в следующих формах:

199

или

U=0. (44")

Теорема Лапласа вытекает как следствие из соотношения (42), если в нем положить:

=0.