Форум практикующих стоматологов 1(13)2014

.pdf

тема номера

а |

б |

|

|

|

|

|

|

|

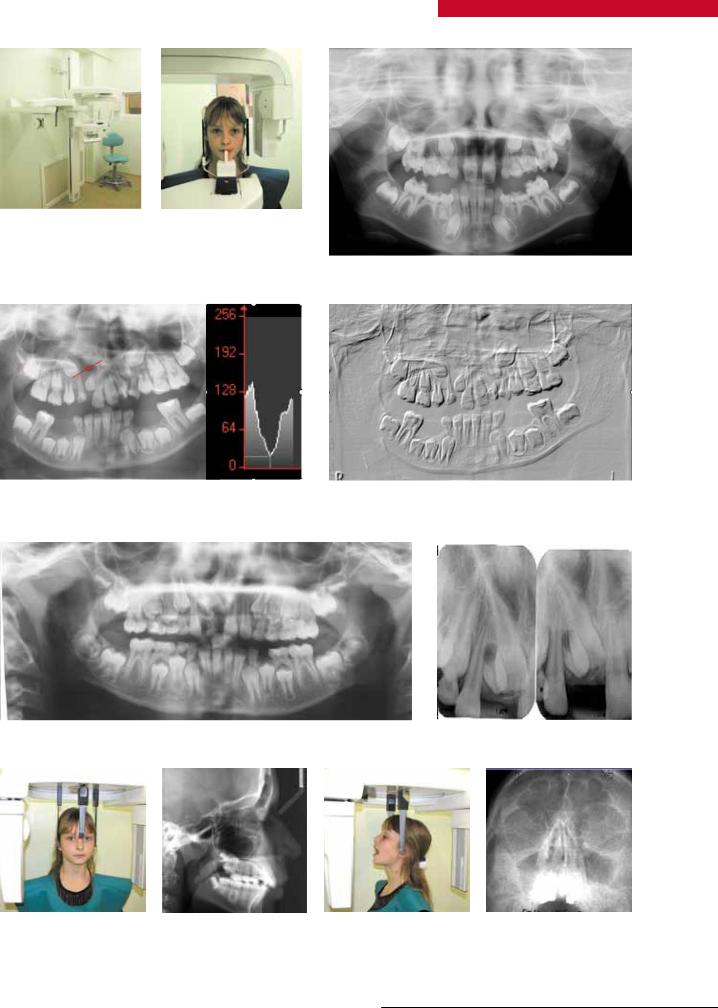

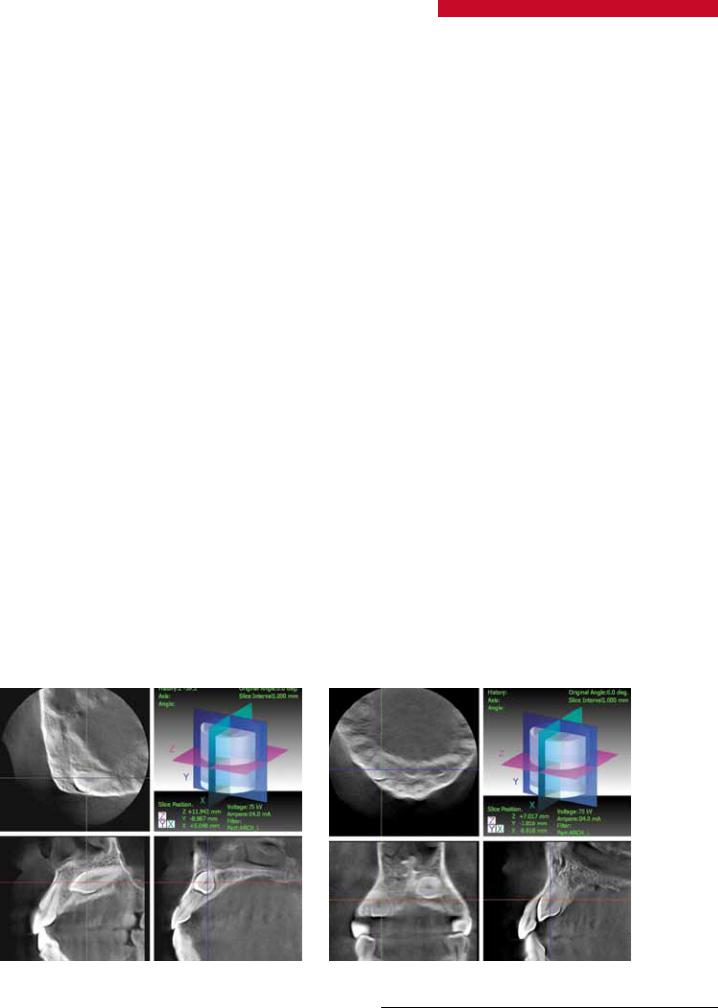

Рис. 1. а) Процедурная рентгеновского кабинета сто- |

|

матологической клиники с цифровым ортопантомогра- |

|

фом с цефалостатом фирмы «Planmeca» (Финляндия); |

|

б) Установка пациента для выполнения цифровой ор- |

Рис. 2. Множественная адентия, дисплазия эмали |

топантомографии, центрация световых лучей |

(пациент 1998 г. р.), цифровая ортопантомограмма |

а |

б |

Рис. 3. Аномалия развития верхней челюсти справа (расщелина твердого неба и альвеолярного отростка верхней челюсти справа). Ортопантомограмма пациента 10 лет: а) негативное изображение с денситометрией, снижение костной плотности в зоне расщелины на денситограмме; б) амплитудный рельеф

а |

б |

Рис. 4. Задержка прорезывания 11 зуба — сверхкомплектный зуб (пациент 1995 г. р.): а) ортопантомограмма; б) прицельные внутриротовые рентгенограммы 11 и сверхкомплектного зубов

а |

|

б |

в |

|

г |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

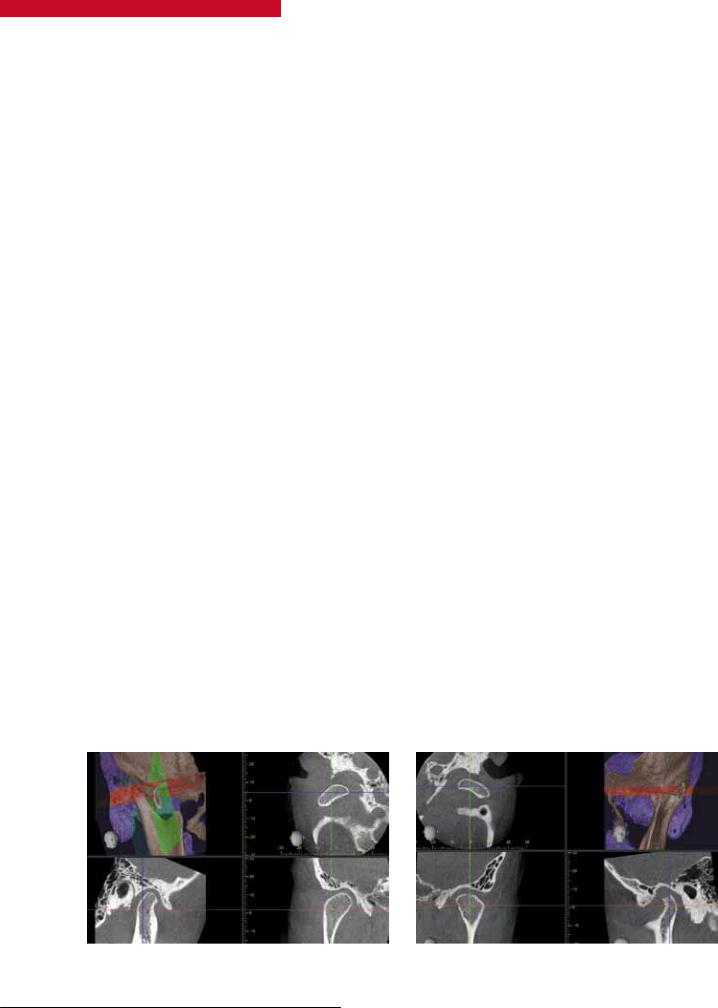

Рис. 5. Выполнение цифровых рентгенограмм на цефалостате: а) установка пациента для выполнения телерентгенографии; б) цифровая телерентгенограмма в боковой проекции для цефалометрии; в) установка пациента для выполнения цифровой рентгенографии придаточных пазух носа; г) рентгенограмма придаточных пазух носа (полуаксиальная проекция)

Форум практикующих стоматологов |

9 |

тема номера

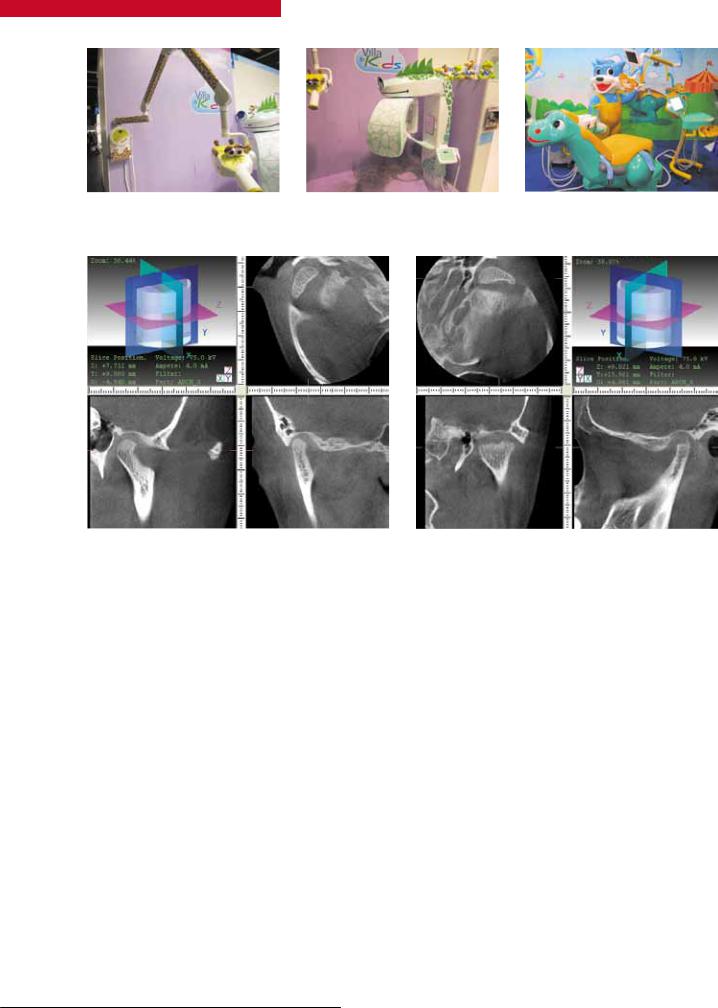

Рис. 6. Внешний вид дентального |

Рис. 7. Внешний вид цифрового |

Рис. 8. Стоматологический каби- |

рентгеновского аппарата для дет- |

ортопантомографа для детской |

нет для приема пациентов дет- |

ской стоматологической клиники |

стоматологической клиники |

ского возраста |

Рис. 9. Трехмерная КТ височно-нижнечелюстных суставов. Асептический некроз левого височно-нижнече- люстного сустава

За последние годы в диагностике различных де- |

Под термином телеренгенография понимают |

формаций зубочелюстной системы и всего черепа |

выполнение исследования при большом фокусном |

все более широко используется телерентгеногра- |

расстоянии, обеспечивающем минимальное иска- |

фия, при которой на рентгенограммах произво- |

жение размеров исследуемого органа. Полученные |

дится серия антропометрических измерений для |

таким путем снимки используются для проведения |

определения размеров и соотношений различных |

сложных антропометрических измерений, позволя- |

отделов лицевого и мозгового черепа. |

ющих оценить взаимоотношение различных отде- |

Телерентгенография — этот метод рентгено- |

лов лицевого черепа в норме и при патологических |

логического исследования применяется для изуче- |

состояниях. Методика применяется для диагностики |

ния строения лицевого скелета, его роста, уточне- |

различных аномалий прикуса и оценки эффективно- |

ния диагноза и прогноза ортодонтического лечения, |

сти проводимых ортодонтических мероприятий. |

а также для выявления изменений, происходящих |

Изучение рентгенограммы кистей рук помогает |

в процессе лечения. Телерентгенографию проводят |

определить степень оссификации скелета и соответ- |

в боковой и прямой проекциях с расстояния 1,5 м |

ствие биологического и анатомического возраста |

от объекта. Фиксация головы обследуемого дости- |

пациента. Проводится исследование оссификации |

гается с помощью цефалостатов различных кон- |

фаланг пальцев, костей пясти и запястья, эпифизов |

струкций, применение которых обеспечивает по- |

лучевой и локтевой костей. Пик роста челюстных |

лучение идентичных снимков. Телерентгенограмма |

костей приходится на период полового созревания. |

(ТРГ) в прямой проекции позволяет диагностиро- |

Пубертатный рост у девочек наступает в 12–13 лет, |

вать зубочелюстные аномалии в трансверзальном |

а у мальчиков — в 14–15 лет. Этому периоду пред- |

направлении, ТРГ в боковой проекции — в сагит- |

шествует начало минерализации сесамовидной ко- |

тальном и вертикальном направлениях. На теле- |

сти, которая располагается в области межфаланго- |

рентгенограммах отображаются кости лицевого |

вого сочленения 1 пальца в толще сухожилий мышц. |

и мозгового черепа и контуры мягких тканей, что |

Рост челюстей практически заканчивается при пол- |

дает возможность изучить их взаимоотношения. |

ном окостенении между диафизом и эпифизом дис- |

10 Форум практикующих стоматологов |

№ 1 (13) 2014 |

|

|

тема номера |

тальной фаланги третьего пальца кисти. Полное |

могут воссоздать обзорное изображение на основании |

|

окончание роста челюстей происходит при полном |

исследования, произведенного в одной проекции. |

|

окостенении эпифиза лучевой кости. |

В настоящее время компьютерная томография и |

|

На рентгенографию височно-нижнечелюстных |

магнитно-резонансная томография — это уникальные |

|

суставов направляют тех больных, у которых подо- |

способы одновременного получения изображения не |

|

зревают или отмечают артропатии или у которых |

только костных структур, но и мягких тканей, в том чис- |

|

аномалия прикуса связана со смещением нижней |

ле мозга. Компьютерная томография широко использу- |

|

челюсти в сагиттальном или трансверзальном на- |

ется при распознавании заболеваний височно-нижне- |

|

правлении (при мезиальном, дистальном или пере- |

челюстных суставов, особенно менисков, врожденных |

|

крестном прикусе). Для изучения формы, структуры |

и приобретенных деформаций, переломов, опухолей, |

|

и взаимоотношения элементов височно-нижнече- |

кист, системных заболеваний, патологии слюнных же- |

|

люстных суставов используют томографию ВНЧС с |

лез, болезней носо- и ротоглотки. Она позволяет точно |

|

открытым и закрытым ртом, а также рентгеновскую |

определить локализацию поражений, провести диффе- |

|

компьютерную (КТ) и магнитно-резонансную томо- |

ренциальную диагностику заболеваний, планирование |

|

графию (МРТ). Кроме того, значительно расширя- |

операций и лучевой терапии (рис. 10). |

|

ются возможности рентгенологического метода для |

МРТ(магнитно-резонанснаятомография)— уни- |

|

оценки состояния мягких тканей при использовании |

кальный метод для изучения височно-нижнечелюст- |

|

рентгеновской компьютерной томографии и особен- |

ного сустава, мягкотканных структур челюстно-лице- |

|

но магнитно-резонансной томографии. |

вой области, кистовидных и опухолевых образований |

|

Рентгеновская КТ позволяет получить поперечное |

верхнечелюстных пазух (рис. 11). МРТ позволяет про- |

|

послойное изображение любой области человеческо- |

водить раннюю и дифференциальную диагностику |

|

го тела, в том числе черепа. Анализируя плотностные |

воспалительных, травматических процессов, добро- |

|

характеристики рентгеновского изображения, с по- |

качественных и злокачественных образований мягких |

|

мощью компьютерных программ можно выявить тон- |

тканей челюстно-лицевой области, височно-нижне- |

|

кие изменения костных и мягких тканей. Современные |

челюстных суставов и верхнечелюстных пазух, слюн- |

|

спиральные компьютерные томографы имеют высо- |

ных желез. МРТ дает возможность получить одно- |

|

кую разрешающую способность, позволяют различать |

временное изображение костных структур и мягких |

|

очень небольшие перепады плотностей (остеоденси- |

тканей. МРТ позволяет точно определить локализа- |

|

тометрия в единицах Хаусфилда), быстро сканируют |

цию поражения, провести дифференциальную диа- |

|

исследуемую часть тела (один срез за доли секунды) и |

гностику заболевания и планировать операции. |

|

а |

|

б |

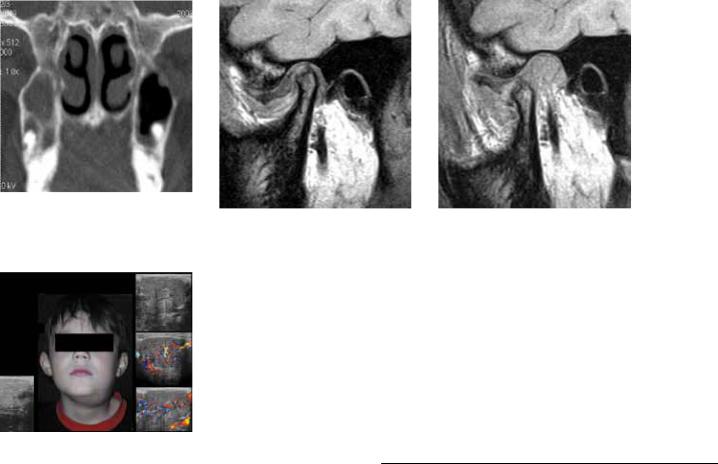

Рис. 10. Спиральная рентгенов- |

|

ская компьютерная томография, |

Рис. 11. Магнитно-резонансная томография левого височно-нижнече- |

прямая проекция зоны верхнече- |

люстного сустава; а) закрытый рот; б) открытый рот. Полное вентраль- |

люстных пазух и носовых ходов |

ное смещение внутрисуставного диска без изображения |

|

Ультразвуковое исследование (УЗИ, ультрасонография) в амбула- |

|

торной и детской стоматологии используется для мягких тканей голо- |

|

вы и шеи, подчелюстной области, лимфатических узлов, а также для |

|

обследования слюнных желез (околоушная, подъязычная, подчелюст- |

|

ная), дифференциальной диагностики слюннокаменной болезни и вос- |

|

палительных изменений слюнных желез (рис. 12). |

|

Рис. 12. УЗИ мягких тканей левой подчелюстной и околоушной области |

|

в режиме реального времени и цветового допплера. Сиалоаденит, вос- |

|

палительные изменения левой околоушной слюнной железы |

|

Форум практикующих стоматологов 11 |

тема номера

Материалы и методы при использовании трехмерной КТ

Опыт использования дентальной объемной томо- |

|

графии на различных аппаратах («3DХ Accuitomo/ |

|

FPD» (Morita, Япония), «Picasso Pro ECT-12» (Vatech |

|

& E-WOO, Южная Корея), «Galileos» (Sirona, Герма- |

|

ния), «Orthophos XG Plus DS/Ceph» (Sirona, Герма- |

|

ния) в стоматологических клиниках МЕДИ Санкт- |

|

Петербурга и Москвы свидетельствует о высокой |

|

информативности данной методики при применении |

|

в различных разделах амбулаторной стоматологиче- |

|

ской практики, в том числе в детской стоматологии |

|

и ортодонтии. Применение дентальной объемной |

|

томографии позволяет улучшить качество и эффек- |

|

тивность ортодонтического и пародонтологического |

|

стоматологического лечения. Дентальная объемная |

|

томография нашла широкое применение при вы- |

|

явлении различных заболеваний детского возрас- |

|

та, зубочелюстных аномалий и деформаций лице- |

|

вого скелета. С декабря 2005 г. по настоящее время |

|

на стоматологических компьютерных томографах в |

|

клиниках МЕДИ Санкт-Петербурга и Москвы прош- |

|

ли обследование более 3450 пациентов детского воз- |

|

раста и 5680 пациентов различных возрастных групп |

|

с аномалиями развития зубочелюстной системы. |

|

В рентгенодиагностике заболеваний детского воз- |

|

раста основное внимание уделяется снижению лучевой |

|

нагрузки. Все рентгенологические обследования вы- |

|

полняются по назначению врача-стоматолога и при на- |

|

личии определенных клинических показаний. При этом |

|

предпочтение отдается цифровым методам исследова- |

|

ния — цифровой ортопантомографии, цифровой теле- |

|

рентгенографии и радиовизиографии. Трехмерная ден- |

|

тальная КТ в детском возрасте выполняется только по |

Рис. 13. Правосторонний риногенный гайморит, на- |

назначению и при наличии направления от детского вра- |

личие пузырьков воздуха свидетельствует о жидком |

ча-стоматолога или врача-ортодонта (родители ребенка |

содержимом в пазухе. Ретенированный 18 зуб. Трех- |

подписывают информированное добровольное согла- |

мерная дентальная компьютерная томография |

сие на выполнение объемной КТ). Применение трехмер- |

|

ной дентальной КТ зубочелюстной системы у детей обе- |

|

спечивает сокращение сроков обследования и снижение |

|

суммарной лучевой нагрузки на исследуемого пациента, |

|

в том числе и за счет уменьшения общего числа лучевых |

|

диагностических процедур. Эффективная эквивалентная |

|

доза при дентальной КТ для детей составляет 11 мкЗв |

|

(равна одному пленочному внутриротовому прицель- |

|

ному снимку зубов нижней челюсти), при этом денталь- |

|

ная КТ у детей по объему одной зоны захватывает 2/3 |

|

зубной дуги. Трехмерная дентальная КТ зубочелюстной |

|

системы в детском возрасте может рекомендоваться |

|

в диагностике следующих патологических процессов: |

|

хронические пульпиты и хронические периодонтиты мо- |

|

лочных и постоянных зубов с незавершенным формиро- |

|

ванием корней; аномалии развития и положения зубов |

|

и челюстей; кисты и опухолеподобные образования; за- |

|

болевания верхнечелюстных пазух; заболевания и по- |

Рис. 14. Ребенок 11 лет, трехмерная КТ. Хрониче- |

вреждения височно-нижнечелюстных суставов; плани- |

ский периодонтит 21 зуба с незавершенным форми- |

рование ортодонтического лечения; травмы, нарушения |

рованием корня, резорбция костной ткани у верхуш- |

прорезывания и формирования зубов (рис. 13–15). |

ки корня по типу кисты |

12 Форум практикующих стоматологов |

№ 1 (13) 2014 |

Показания для выполнения трехмерной КТ 1) В детской стоматологии:

•хронический пульпит и хронический периодонтит молочных и постоянных зубов с незавершенным формированием корней;

•травмы, нарушения прорезывания и формирования зубов;

•выявление скрытого кариеса и его осложнений;

•кариес, особенно часто молочных, в т. ч. прорезывающихся, зубов;

•наличие кист и деформаций зубочелюстной дуги;

•аномалии развития и положения зубов и челюстей;

•опухолеподобные образования и новообразования;

•заболевания верхнечелюстных пазух;

•воспалительный процесс в периодонте у детей: при расположении в области бифуркаций корней, распространяется на зачаток постоянных зубов (страдают фолликулы премоляров), способствует формированию фолликулярной кисты;

•из заболеваний пародонта в детском возрасте чаще встречаются начальные проявления пародонтита (чаще очаговые изменения);

•у детей и подростков иногда наблюдается фолликулярная киста (на стадии формирования коронок зубов), при этом возникают трудности в дифференциальном диагнозе с большими фолликулами в зоне премоляров. Все фолликулы более 2,5 см в диаметре можно рассматривать как кисту.

2) В ортодонтии:

•диагностика зубочелюстных аномалий (сверхкомплектные зубы, адентия зубов, сложные зубочелюстные аномалии);

•заболевания и повреждения височно-нижнече- люстных суставов;

•планирование ортодонтического лечения;

•осложнения после ортодонтического лечения.

тема номера

Аномалии зубочелюстной системы, не устраненные в детском возрасте, сохраняются и у взрослых. Болезни пародонта и частичной потери зубов вызывают деформации зубных рядов, связанные с перемещением зубов. Окклюзионные нарушения при аномалиях и деформациях, являющиеся основным патогенетическим фактором развития заболеваний пародонта, жевательных мышц и височно-нижнечелюстных суставов, создают необходимость ортодонтического лечения взрослых, при которых в большинстве случаев показана трехмерная дентальная компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов с двух сторон при закрытом рте (две зоны), при аномалиях зубов и челюстей — стерео-КТ зубного ряда.

Применение трехмерного дентального компьютерного томографа в детской стоматологии и ортодонтии позволяет определить наличие ретенированных зубов, прогнозировать возможность исправления их положения. Кроме того, трехмерное компьютерное изображение дает исчерпывающую информацию о состоянии костной ткани челюстей, что особенно важно при выборе опорных зубов на этапе планирования ортопедического лечения. Изучение трехмерного рентгеновского изображения позволяет безошибочно определить отсутствие зачатков, а также степень формирования коронки и корня зубов у детей.

На КТ выясняется форма, направление и расположение корней опорных зубов и подлежащих перемещению, уточняется степень рассасывания корней молочных зубов, наличие и расположение зачатков постоянных зубов, а также выявляются адентия, ретинированные и сверхкомплектные зубы. С помощью трехмерной дентальной КТ можно получить более точное представление о степени минерализации зубов, степени рассасывания корней временных зубов, соотношении корней временных зубов, соотношении корней временных зубов с зачатками постоянных, наклоны прорезавшихся и ретинированных зубов по отношению к соседним зубам и срединной плоскости.

Рис. 15. Аномалия развития: ретинированный, дистопированный 23 зуб, трехмерная КТ

Форум практикующих стоматологов 13

тема номера

Таким образом, использование инновационных методов лучевой диагностики — трехмерной дентальной КТ — в детской стоматологии дает возможность своевременно поставить правильный диагноз и определить план лечения пациента, что позволяет избежать осложнений и добиться положительных результатов в динамике. При этом сокращаются сроки обследования детей и уменьшается лучевая нагрузка на детей при выполнении современных рентгенодиагностических исследований в стоматологии.

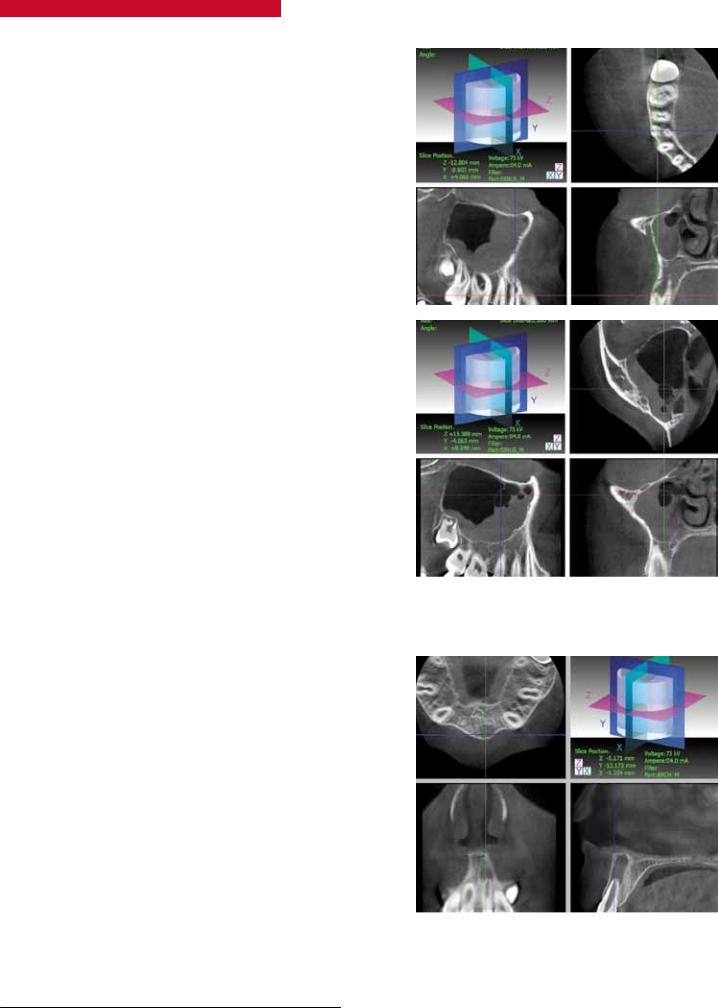

Большую диагностическую информацию дает трехмерное КТ-исследование при изучении ви- сочно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС), в том числе в детском возрасте. В отличие от традиционных рентгеновских снимков по Шюллеру, трехмерная дентальная компьютерная томография позволяет определить патологию костной ткани на ранних стадиях. Это обеспечивается не только визуальными и метрическими исследованиями суставных структур в трех взаимно перпендикулярных плоскостях с «пошаговым срезом» от 0,125 до 2,0 мм, но также возможностью суммирования трехмерной информации с представлением объемного изображения изучаемой области (рис. 16–17).

Трехмерная дентальная компьютерная томография дает возможность получить важнейшие показатели: форму суставной впадины, ее ширину, глубину и выраженность суставного бугорка, форму головки нижней челюсти и величину суставной щели между головкой и впадиной в ее переднем, среднем и заднем отделах (в трех проекциях). Обычно мы дополняли выполнение трехмерной дентальной КТ ВНЧС с закрытым ртом функциональным исследованием ВНЧС, производимым на ортопантомографе — зонография ВНЧС в боковой проекции в привычной окклюзии и при широко открытом рте пациента.

В процессе лечения производили по показаниям зонограммы ВНЧС в боковой проекции в привычной окклюзии и с каппой; ортопантомограммы после лечения. При нормальном прикусе суставные

головки располагаются обычно в середине суставной впадины. При аномалиях прикусе наблюдаются три основных положения головок нижней челюсти. Они могут находиться в середине суставных ямок или быть смещены назад и вверх или вперед и вниз. Целью челюстно-лицевой ортопедии является реабилитация больных с дефектами лица.

Наиболее характерными симптомами деформирующего артроза, которые выявляются на трехмерной дентальной КТ, являются сужение суставной щели, склероз и повышение интенсивности компактных замыкательных пластинок головки и заднего ската суставного бугорка. Нарушается функция сустава), экскурсии головки ограничены, реже возникают привычные вывихи и подвывихи.

При деформирующем артрозе происходят изменения формы нижнечелюстной головки и суставного бугорка, уплощение, стирание головки по высоте, остроконечная, булавовидная деформация и образование экзофитов; уплощение или экзофитные образования на бугорке. Все перечисленные рентгеновские признаки отчетливо определяются на трехмерном дентальном КТ ВНЧС, с двух сторон, при закрытом рте.

Только магнитно-резонансная томография и ультрасонография позволяют дать изображения мягкотканных элементов ВНЧС и жевательных мышц. При всех заболеваниях и функциональных нарушениях ВНЧС рентгенологическому исследованию должны подвергаться обязательно оба сочленения в разных фазах движения нижней челюсти. При этом рентгенологическое исследование пациентов начинается с выполнения ортопантомограммы и функционального исследования ВНЧС — зонограммы в боковой проекции в привычной окклюзии и при широко открытом рте пациента. В дальнейшем определение алгоритма обследования и лечения пациента детского возраста в стоматологической клинике зависит от характера заболеваний и нарушений ВНЧС.

При заболеваниях, связанных с поражением костных структур у пациентов детского возраста, мы рекомендуем выполнение трехмерной дентальной КТ ВНЧС (две зоны). Применение диагностическо-

Рис. 16. Трехмерная КТ. Изображение правого ви- |

Рис. 17. Трехмерная КТ. Составная одонтома тела |

сочно-нижнечелюстного сустава в норме |

нижней челюсти справа |

14 Форум практикующих стоматологов |

№ 1 (13) 2014 |

го алгоритма в каждом конкретном случае позволяет выбрать оптимальный метод лучевой диагностики, который сможет обеспечить получение достоверной информации и снизить вероятность диагностических ошибок.

Таким образом, применение широкого спектра различных методов лучевой диагностики позволяет своевременно и с минимальной лучевой нагрузкой на пациента детского возраста определить диагноз, составить план лечения и проследить в динамике течение стоматологических заболеваний и повреждений зубочелюстной системы и лица (табл. 1).

тема номера

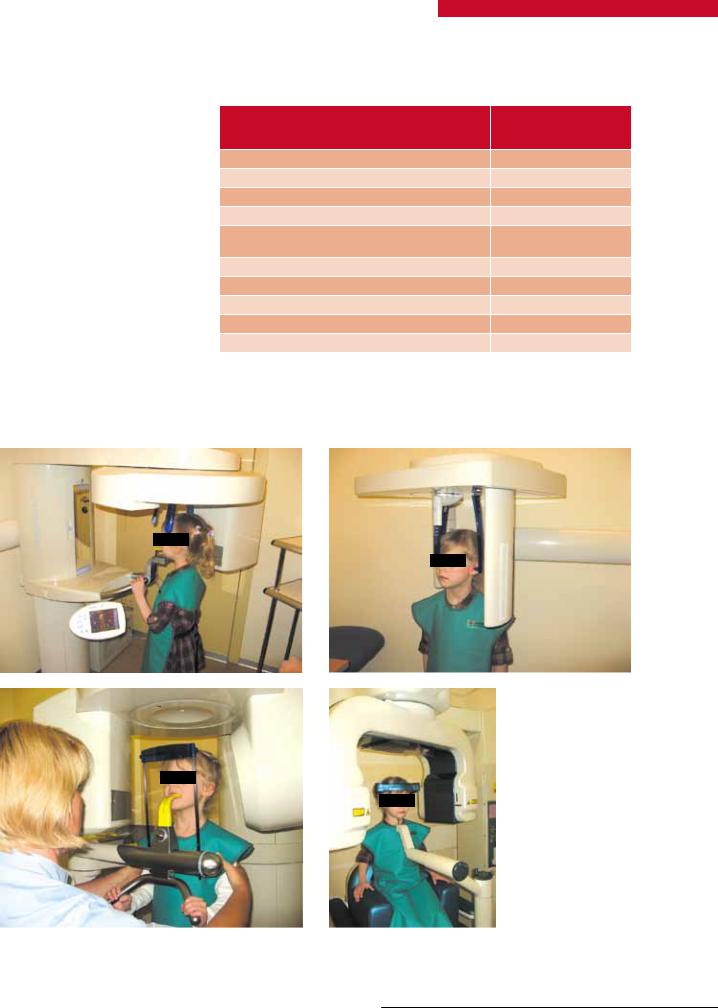

Таблица 1. Эффективные эквивалентные дозы для пациентов, рассчитанные для методик рентгенологического исследования лицевого отдела черепа

|

Эффективная |

|

Методика рентгенологического исследования |

эквивалентная доза, |

|

|

МкЗв |

|

Ортопантомография пленочная |

54 |

|

Ортопантомография цифровая |

47 |

|

Панорамная рентгенография челюстей прямая |

76 |

|

с прямым увеличением изображения боковая |

39 |

|

Внутриротовая периапикальная рентгенография |

112 |

|

зубных рядов (10 прицельных пленочных снимков) |

||

|

||

Радиовизиография |

2–5 |

|

Обзорная рентгенография черепа |

36 |

|

Линейная томография черепа |

800 |

|

Компьютерная томография черепа |

400 |

|

Компьютерная дентальная томография |

30-11 |

Алгоритм рентгенологического обследования пациентов детского возраста в амбулаторной стоматологической практике

Выполняется по назначению врача-стоматолога, строго по клиническим показаниям (рис. 18 а–г):

Рис. 18. Методики выполнения различных рентгенологических исследований пациентам детского возраста: а) на ортопантомографе; б) с цефалостатом; в) на панорамном дентальном компьютерном томографе; г) на прицельном дентальном компьютерном томографе

Форум практикующих стоматологов 15

тема номера

1.Цифровая прицельная внутриротовая рентгенография зубов на радиовизиографе в стоматологических клиниках (с 3–5 лет) (диагностические снимки при травме молочных и постоянных зубов, кариесе и его осложнениях, молочных и постоянных зубов с незавершенным формированием корней ) — 2–5 мкЗв.

2.Пленочная прицельная внутриротовая рентгенография зубов на дентальном рентгеновском аппарате в рентгеновском кабинете — 11–15 мкЗв.

3.Ортопантомография или стерео-КТ (цифровая более предпочтительна) по клиническим показаниям и назначению стоматолога или ортодонта (с 6–7 лет) — 48 мкЗв.

4.Трехмерная дентальная компьютерная томография,

(по клиническим показаниям и назначению врача-сто- матолога) зубного ряда, верхнечелюстных пазух, височ- но-нижнечелюстных суставов (с 6–7 лет) — 42 мкЗв.

5.Телерентгенограмма черепа в боковой проекции для цефалометрии (при планировании ортодонтического лечения) — 1,5 мкЗв.

6.Всего — 111,5 мкЗв (разрешается 1 мЗв в год).

Алгоритм рентгенологического обследования пациентов для ортодонтического лечения

1.Ортопантомография всего зубного ряда.

2.Телерентгенография черепа в боковой проекции. Дополнительные рентгенологические исследования

пациентов для планирования ортодонтического лечения (функциональное рентгенологическое исследование височно-нижнечелюстных суставов с открытым и закрытым ртом; телерентгенограмма в прямой проекции; внутриротовые прицельные снимки (цифровые или пленочные) зубов для диагностики зубочелюстных аномалий; рентгенограмма кисти руки) выполняются по назначению врача-ортодонта.

Алгоритм обследования пациентов (любого профиля)

1. Панорамная рентгенография всего зубного ряда (ортопантомограмма) всем первичным пациентам.

2. Цифровая прицельная рентгенография зубов на радиовизиографе «Трофи» в стоматологических клиниках.

3. Трехмерная дентальная компьютерная томография (по назначению врача-стоматолога по клиническим показаниям по любой специальности:

• зубного ряда;

• верхнечелюстных и околоносовых пазух;

• височно-нижнечелюстных суставов.

Трехмерная дентальная компьютерная томография

височно-нижнечелюстных суставов выполняется при за- |

|

|

|

крытом рте пациента (в состоянии привычной окклю- |

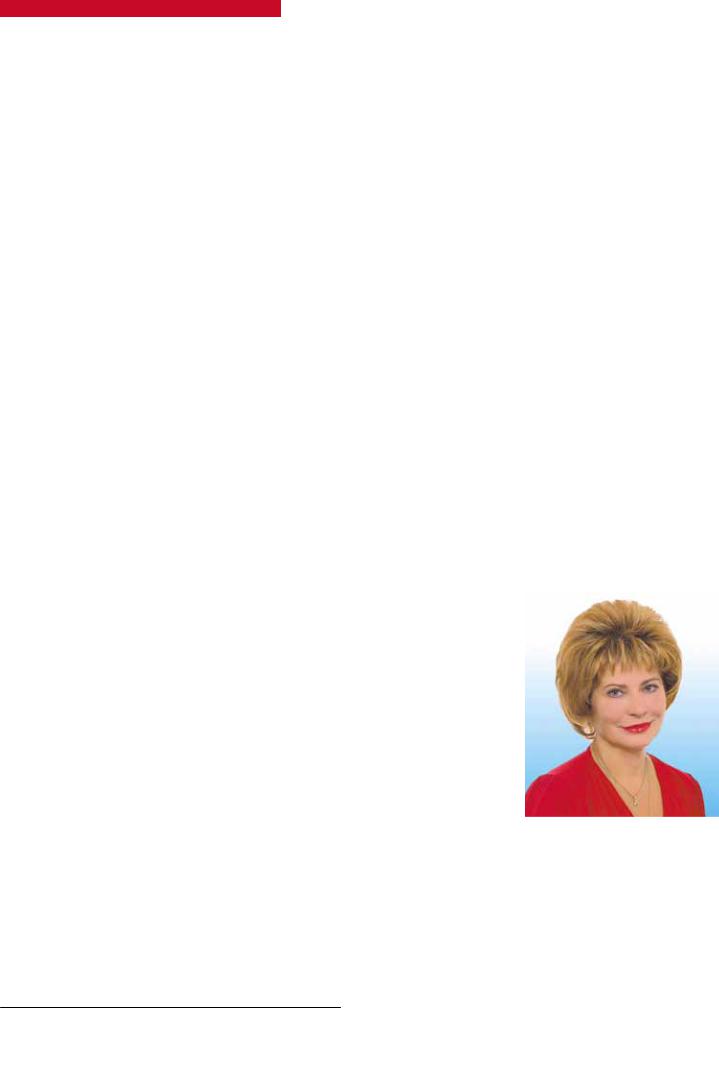

М. А. Чибисова — д. м. н., про- |

зии); для описания необходимо дополнять данное КТ- |

фессор, заведующая кафедрой |

исследование функциональным рентгенологическим |

рентгенологии в стоматологии |

исследованием височно-нижнечелюстных суставов с от- |

Санкт-Петербургского Института |

крытым и закрытым ртом (выполняется на ортопанто- |

стоматологии последипломного |

мографе). |

образования, Председатель сек- |

|

ции «Лучевая диагностика |

Окончание в следующем номере. |

в стоматологии» СтАР. |

16 Форум практикующих стоматологов |

№ 1 (13) 2014 |

практикУМ

Односторонняя гиперплазия нижней челюсти

Ортодонтическая коррекция и наблюдение за пациентом после низкой кондилоэктомии

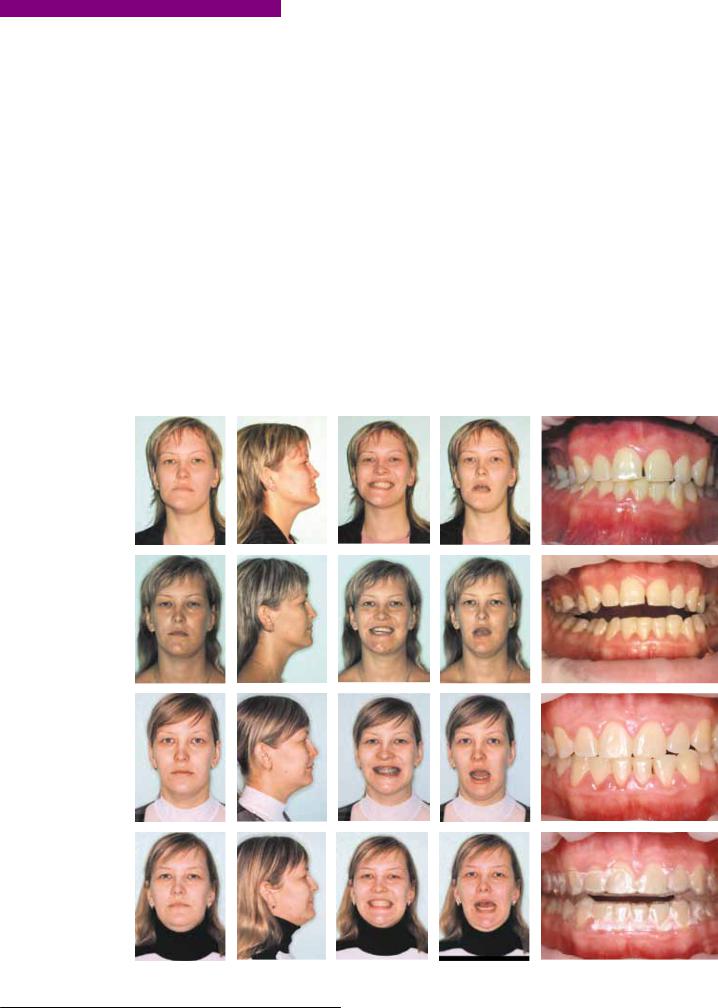

Термин «симметрия» определяется как математическая идентичность между зеркальными отражениями правой и левой половин объекта. По данным Ko. E. с соавт. [6], частота асимметрии лица колеблется от

21% до 85%. Обычно нижняя часть лица более асимметрична, чем верхняя. Severt T. R., Proffit W. R. сообщили о лицевой асимметрии в 5%, 36% и 74% в верхней, средней и нижней части лица соответственно [12]. Односторонняя гиперплазия нижней челюсти (ОГНЧ) была впервые описана Робертом

Адамсом в 1836 году [1]. Термин предложен Раштоном в 1944, 1946 гг. [10, 11].

По мнению Kaneyama K. с соавт. этиология мыщелковой гиперплазии до конца не понята [5]. Предлагаемые теории включают травмы с последующей чрезмерной пролиферацией; инфекции; гормональные влияния; артроз; гиперваскуляризацию; наследственность [14]. Односторонняя гиперплазия нижней челюсти обычно начинается во время пубертатной фазы роста и может продолжаться до двадцати и более лет [15].

|

профиль |

|

при |

Фронтальные |

фас |

улыбка |

произношении |

фотографии |

|

|

|

|

слова «эмма» |

окклюзии |

возрасте |

25 лет |

в |

|

после резекции |

мыщелкового отростка |

|

|

через 13 месяцев |

аппаратурного лечения |

|

|

возрасте |

28 лет |

|

|

в |

|

|

|

|

|

Рис. 1. |

|

18 |

Форум практикующих стоматологов |

№ 1 (13) 2014 |

|